Network Technology

ネットワーク関連用語

基礎

インターネット

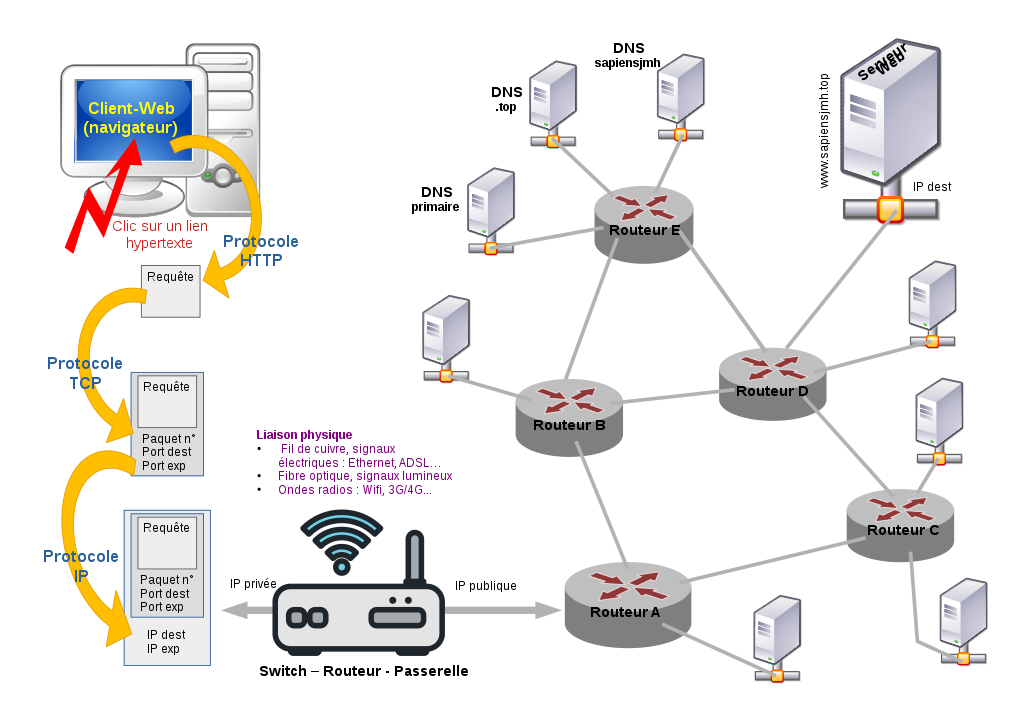

コンピュータ同士を接続するネットワークには様々なものがありましたが、現在では TCP/IP 接続のインターネットが事実上の世界標準規格です。

インターネットは、個々のネットワーク同士が自律分散的に蜘蛛の巣状に手をつないだもので、どこかが断線しても、別の経路で目的のコンピュータにつながる仕組みになっています。これは、人間の脳内ネットワークの仕組みを社会システムに投影したものとも言える存在で、現代社会の重要なインフラのひとつとなっています。

画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protocole_HTTP_TCP-IP_Passerelle_Routage.svg

WAN と LAN

- WAN(Wide Area Network):市街地を越えて郊外、県外、国外に及ぶネットワーク。「インターネット」とほぼ同義の言葉です。WANで使用されるのは、光ファイバー、同軸ケーブル、電話線などのケーブル、さらに地上無線、衛生無線が使用されます。

- LAN(Local Area Network):同一の敷地またはや建物内等に構築されたネットワーク。自宅にWiFiルータがあって、複数のパソコンやスマホで利用している場合、同じLANの中で、個別の ローカルIPアドレスを使って通信している・・ということになります。LANで使用されるのは、ツイストペア、同軸、光ファイバー・・近年では、無線(WiFi)の利用が一般的です。

URL

URL(Uniform Resource Locator:統一資源位置指定子)とは、インターネット上のリソース(資源)を特定するための形式的な記号の並びのことで、一般的な形式は以下のような形になります。

<scheme>://<user>:<password>@<host>:<port>/<url-path> 例:https://www.example.com mailto:example@example.com

- scheme:通信プロトコル名(例:https, mailto・・)

- user:ホストに接続するときに使うユーザー名(省略可)

- password:ユーザー名に対応するパスワード(省略可)

- host:ホスト名、FQDNまたはIPアドレス

- port: 接続先ポート番号(スキームがデフォルトのポート番号を規定している場合は省略可)

- url-path:ホストに要求するパス。ホストのファイルシステムにおけるパスと対応する場合が多い(必要がなければ省略可)。

パケット交換

データ通信には、電話のように2つのノード間を論理的に接続する回線交換(circuit-switched)と、データをパケット(小包)に分割して宛先を付けて送受信するパケット交換(packet-switched)の大きく2つの種類がありますが、今日のネットワークの標準である TCP/IP はパケット交換を採用しています。

パケット交換は、パケットごとに宛先情報やエラー訂正情報などを付加して、相手に送信する方式。回線を占有することなく異なる複数の情報を送信することで、回線の利用効率を向上させることができます。

- ホスト(host):データの送信元、受信先のコンピュータ

- ルータ(router):ルート上にあるコンピュータ

- ルート(route:経路):パケットがたどる経路

TCP/IP

TCP/IP はインターネットで標準的に利用されているプロトコル(通信規約)で、通信制御と信頼性確保を担う TCP と、データをパケットに分割して転送するIPとで構成されます。 参考:TCP/IP 4階層モデル

画像出典:

- Transport layer|OSI layer 4

TCP / UDP:ポート番号から特定したアプリケーションごとに通信を確立

- Internet layer|OSI layer 3

IP:IPアドレスから最適な経路選択

- Network Interface layer|OSI layer 1,2

イーサネット:MACアドレスから物理的な機器を特定

参考:MACアドレスはLANの外の相手には分かりません*1。

以下、この4つのレイヤーについて、それぞれ解説します。

Application layer

HTTP

Hypertext Transfer Protocol は、World Wide Webにおいて、主にWebブラウザとWebサーバとの間で HTML などのコンテンツの送受信に用いられる通信プロトコルです。

- 記事を独立させました。> HTTP

HTTPS(HTTP over SSL/TLS)

Webサーバとクライアント(ブラウザ)間の通信路を共通鍵暗号方式で暗号化することを前提としています。そのためには暗号化のために使う共通鍵情報を安全にサーバとクライアント間で共有する必要があります。そこで、以下のような手順を採用します。

- サーバ側には公開鍵暗号のための証明書があり、公開鍵と秘密鍵を所持

- サーバがサーバ証明書・公開鍵などの情報をクライアントに送信

- クライアントは受信したサーバ証明書に記載されているドメイン名が、アクセスしようとしているサーバのドメイン名と一致することを確認

- クライアントは暗号化用の共通鍵データを生成して、サーバの公開鍵で暗号化し、それをサーバに返信

- サーバは受信したデータを自分自身の秘密鍵で復号

これでサーバは暗号化用の共通鍵を入手します。 - 暗号化や鍵情報交換のためのアルゴリズムなどは最初にお互いにネゴシエーションして決定

- 以後、暗号化用の共通鍵を使ってデータを暗号化して送信

FTP

File Transfer Protocol はファイルの転送を行うための通信プロトコル。

- 記事を独立させました。> FTP

Telnet

Telnet は、リモートサーバを端末から操作する仮想端末プロトコル

Telnetクライアントは、Telnetサーバとの間でソケットを開いて単純なテキストベースの通信を行います。平文のまま送信する Telnetプロトコルはセキュリティ上問題とされ、Telnetによるリモートログインを受け付けているサーバは少なくなりました。現在では、リモートログインの代替プロトコルとして情報を暗号化して送信するSSHが用いられています。

SSH

Secure Shell はリモートホストのシェルを利用するための通信プロトコル

Telnet 通信にかわり、現在ではこれを使うのが主流です。

- 記事を独立させました。> SSH

NTP

Network Time Protocol は、ネットワークに接続される機器の時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコル

- 記事を独立させました。> NTP

Transport layer

TCPの概要

Transmission Control Protocol は、OSI参照モデルのトランスポート層にあたる伝送制御プロトコルで、送信元から宛先へと順序通りのオクテット列の転送を行います。

TCPは、ネットワーク層のプロトコルであるIPの上位プロトコルとして使われます。 IPヘッダでのプロトコル番号は6。WWW、e-mail、リモート管理、FTP などの主要なインターネット・アプリケーションはすべて TCP を利用しています。

尚、高信頼のデータストリーム・サービスを必要とせず、即応性を重視したアプリケーションでは UDP(User Datagram Protocol )を使います。

Well-known port

TCPやUDPを使用する際、接続されたコンピュータはポート(port)と呼ばれる接続の窓口を利用します。このうち、0番 から1023番 までの各ポートはそれぞれ特定のサービスやプロトコルが利用することが広く知られており、インターネットで公開するサーバはその番号を当該サービス、プロトコルで利用することが推奨されています。

| Service | Port No. | TCP/UDP |

| FTP | Data 20, Control 21 | TCP |

| SSH (SCP) | 22 | TCP |

| Telnet | 23 | TCP |

| SMTP | 25 | TCP |

| DNS | 53 | TCP/UDP |

| DHCP | Client 67, Server 68 | UDP |

| HTTP | 80 | TCP |

| POP3 | 110 | TCP |

| NNTP | 119 | TCP |

| NTP | 123 | UDP |

| NetBIOS | 137,138,139 | UDP/TCP |

| IMAP | 143 | TCP |

| HTTPS | 443 | TCP |

| SMTPS | 465 | TCP |

| Socks | 1080 | TCP/UDP |

https://packetlife.net/media/library/23/common_ports.pdf

HTTPアクセス時にポートを明示した例(通常はポート指定不要です)

Internet layer

IPの概要

Internet Protocolは、OSI参照モデルのネットワーク層にあたるプロトコルであり、IPアドレスに基づいて、データグラム(パケットのうちIPが受け持つネットワーク層の部分)を送信元から宛先へと送付する役割を担っています。

IPパケットは、発信者、受信者などの情報を持つIPヘッダ( 20オクテット 〜 60オクテット)と、通信内容を格納するペイロードとで構成されます。

IPは自己のインタフェース(ネットワークカード)からパケットを送出するだけであり、相手まで確実にパケットが届くことには責任を持ちません。送受信の保証は、トランスポート層の TCP が担います。

IPアドレス

IPアドレス(IP address)には2の規格があって、IPv4では32bit、IPv6では128bitの数値を用います。この数値のうち、上位ビット側をネットワーク部、下位ビット側をホスト部として、サブネットマスクを用いて区別します。

- アドレス表記

IP(v4)では、IPアドレスは 32ビットの正整数値 で表されます。実際に表記する場合は、これを 8ビット × 4 として、10進数4組をドットで繋ぐかたちで(ドット付き十進表記 または ドットアドレス)表現します。

10101100.00010000.11111110.00000001 = 172 . 16 . 254 . 1

- ネットワーク部とホスト部の識別方法

32ビットの中で、ネットワーク部とホスト部の境界は固定されておらず、IPアドレスによって異なります。そこで、ネットワーク部とホスト部の区別を 32bit のサブネットマスク を使って切り分ける方法が一般的になっています。サブネットマスクが 255.255.255.0 であれば、上位24ビットがネットワーク部で、下位8ビットがホスト部とみなされます。ネットワーク部 = IPアドレス AND サブネットマスクIPアドレス 172.16.254.1 10101100.00010000.11111110.00000001 サブネット 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 ネットワーク部 172.16.254 10101100.00010000.11111110 ホスト部 1 00000001

ホスト部 = IPアドレス AND NOT(サブネットマスク)

- グローバルアドレスとプライベートアドレス

IPアドレスにはグローバルアドレスとプライベートアドレスという区別が存在します。グローバルアドレスはインターネットに接続された機器に一意に割り当てられるIPアドレスで、一方プライベートアドレスはインターネットに接続しない独立したネットワークにおいて、接続された機器に一意に割り当てられるIPアドレスのことです。接続しているネットワークがインターネットなのか、ローカルネットワークなのかという点が異なります。- グローバルIP

インターネットの接続用に利用されるもので、重複が発生しないICANNを頂点とした階層的な委譲関係によって、世界的な管理が行われています。 - プライベートIP

プライベートIP(ローカルIP) は、プライベートネットワーク(LANなど)のアドレスに使用するもので、次のアドレス空間が予約されています。クラス 範囲 サブネットマスク アドレス数 A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 255.0.0.0 16,777,216 B × 16 172.16.0.0 - 172.31.255.255 255.240.0.0 1,048,576 C × 256 192.168.0.0 - 192.168.255.255 255.255.0.0 65,536 - ローカル・ループバック・アドレス

ローカル・ループバック・アドレスとは、自分自身を表す特別なIPアドレスの1つで、TCP/IPが有効なコンピュータでは常に利用可能なIPアドレスです。IPアドレスの最上位バイトが「127」で「127.0.0.1~127.255.255.254」の範囲内ならばどのIPアドレスでも利用できますが*2、一般に 127.0.0.1 というIPアドレスが利用され、これは localhost という名前でも参照できます。

- グローバルIP

Network Interface layer

Ethernet

Ethernet(イーサネット) は、オフィスや家庭で一般的に使用されている有線のLAN (Local Area Network) で最も使用されているコンピューターネットワークの規格で、TCP/IP の4階層モデルでいうと Network Interface layer に、OSI参照モデルでいうと物理層とデータリンク層に関する規格です。

Ethernet は AT&T の Bell 研究所で誕生した OS UNIXと、Xerox の Palo Alto Research Center)で開発されたもので、TCP/IP普及に大きく貢献しました。

MACアドレスについて

MACアドレス(Media Access Control address)とは、ネットワーク上の各機器を識別するために設定されているLANカードなどのハードウェアごとに割り当てられる物理アドレスです。これは物理媒体ごとに1つ、つまり原則としては、世界中にあるすべての機器を一意に識別可能な「製造番号」のようなものです。イーサネット機器の場合、48ビットの符号で、8ビット × 6組、オクテットで区切る16進数表現を用います。

04-A3-43-5F-43-23(ハイフン区切) 32:61:3C:4E:B6:05(コロン区切)

ネットワーク構成機器

ネットワーク構成機器は、電気信号レベルの物理層をサポートする機器、データリンク層(MACアドレス)をサポートする機器、そして、ネットワーク層(IPアドレス)をサポートする機器に分類できます。

リピータ(Layer 1)

OSI参照モデルの物理層で動作する機器で、ネットワーク間の電気信号を中継・延長します。電気信号を中継するだけで、パケットの中身は見ません。10Base2 や 10Base5 イーサネットで LANケーブルを延長したい場合に使用されていましたが、現在ではあまり見かけません。

リピータハブ(Layer 1)

OSI参照モデルの物理層で動作する機器で、リピータと同様に電気信号の波形の増幅や整形を行います。異なる点は、複数のポートを持つ点とリピータハブに接続する場合は10Base-Tのケーブルを使用する点です。

ブリッジ(Layer 2)

OSI参照モデルのデータリンク層におけるデータ中継機器で、MACブリッジとも呼ばれる。ブリッジは、イーサネットフレームのヘッダを理解し、転送されてきたパケットをメモリ上に保存してから、アドレステーブルに登録されたMACアドレスを参照し、送信先が接続されているポートのみにデータを転送します。

スイッチングハブ(Layer 2)

スイッチングハブはOSI参照モデルのデータリンク層における情報転送を行う装置で、インターネットのMACフレームをMACアドレスによって転送先を決めます。ブリッジの機能を集約してインテリジェント化したものといえます。

ルータ( Layer3)

OSI参照モデルのネットワーク層で動作する機器で、パケットヘッダの IPアドレス を参照し、ルーティングテーブル(パケットの配送先の経路情報)に従ってパケットを転送します。

ネットワークインタフェースカード(NIC)

一般に LANカードと呼ばれるもので、コンピューターやプリンターなどの機器をLANなどに接続するための拡張カード。イーサネットに関する物を指す場合が多かったのですが、無線LANや3G、WiMAX等の普及により、通信デバイス一般を指すようになっています。

無線LAN

無線LANとは、無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステムのことで、一般には IEEE 802.11規格が標準のものとして普及しています。ちなみに Wi-Fi というのは、製品間の相互接続がこの標準に従うことを Wi-Fi Allianceという業界団体が認定する際の名称です。

- 2つのシリーズ

- IEEE 802.11

一般的な(業界標準の)無線LAN関連規格です> Wikipedia:IEEE_802.11 - IEEE 802.15シリーズ

- Bluetooth(IEEE 802.15.1)

- Ultra Wideband(UWB, IEEE 802.15.3a)

- ZigBee(IEEE 802.15.4)

- IEEE 802.11

- 2つの無線LAN機器間接続

- インフラストラクチャモード

ネットワークの中心に無線LANアクセスポイントが設置されたかたち。 無線LANアクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。 - アドホックモード

無線LANアクセスポイントが存在しない、ピアツーピアの接続形態。ワイヤレス機能を持った端末同士が直接通信します。

- インフラストラクチャモード

- SSID(Service Set ID)/ ESSID(Extended SSID)

無線LAN接続のグループ分け・認証に使用される ID のことで、最大32文字までの英数字が設定できます。

- 通信プロトコルと暗号化方法

- WEP(Wired Equivalent Privacy)無線LAN初期の規格です

- WPA(Wi-Fi Protected Access)Wi-Fi Allianceが制定

- WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)WPAのセキュリティ強化版

- PSKモード(Pre-Shared Key、事前鍵共有)

- EAPモード(エンタープライズモード)

- 設定手法

無線LANの設定を簡易にするため、以下のような手法があります。- WPS(Wi-Fi Setup)

- AOSS(AirStation One-Touch Secure System)/ Buffalo AirStation

APPENDIX

OSI reference model

OSI参照モデル。ISOでオープンシステムの技術として検討されていた標準のことです。実際には、TCP/IP が事実上の業界標準となったため、現在では単なるモデルとしての位置付けになっています。

- Layer 7: application layer

HTTP FTP NTP SSH Telnet SMTP SNMP SMB DHCP AFP X.500 - Layer 6: presentation layer

HTTP FTP NTP SSH Telnet SMTP SNMP AFP - Layer 5: session layer

TLS NetBIOS NWLink DSI ADSP ZIP ASP PAP 名前付きパイプ - Layer 4: transport layer

TCP UDP SCTP DCCP SPX NBF RTMP AURP NBP ATP AEP - Layer 3: network layer

IP(IPv4, IPv6) ARP RARP ICMP IPX NetBEUI DDP AARP - Layer 2: data link layer

イーサネット トークンリング アークネット PPP フレームリレー - Layer 1: physical layer

RS-232 RS-422 電話線・UTP ハブ リピータ 無線 光ケーブル