「機能的改善から価値創造に向けてのデザインリサーチ研究」の版間の差分

(ページの作成:「- サブタイトルがある場合はここに記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注…」) |

|||

| 12行目: | 12行目: | ||

; 田中佑龍 / 九州大学大学院芸術工学府デザインストラテジー専攻 | ; 田中佑龍 / 九州大学大学院芸術工学府デザインストラテジー専攻 | ||

| − | : | + | : TANAKAYutatsu / KyushuUniversity ← 氏名 / 所属 の英語表記 |

| − | : ''Keywords: | + | : ''Keywords: Meaning Value, Design Process, Collaborative Design'' ← キーワード(斜体) |

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This is the study to find out the process and the methods of human centered design for creating the meaning values. For the bibliographic survey, I research the classification of user survey and interview. In particular, I collected the user’s depth from the surveys of depth interview and grouped them into 4 types. For the field survey, I interviewed the design process and methods of the 4 examples of human centered design for creating the meaning values to their designers. |

| + | ==目的と背景== | ||

| + | 商品開発において、ユーザーは機能的な満足だけではなく、より深い充足を求めていると考えられる。延岡は、商品価値が機能的価値と意味的価値の合計であると定義し、機能的価値では競合他社との差別化が測りづらくなった現在において商品価値を高めるには新たに意味的価値を生み出すことが重要であることを指摘した。<ref>延岡健太郎, 2008, 価値づくりの技術経営:意味的価値の創造とマネジメント pp.3-6, 一橋大学機関リポジトリ</ref>。 | ||

| + | |||

| + | また、ノーマンは機能的価値を漸進的イノベーション、意味的価値を急進的イノベーションとし、世の中のイノベーションと呼ばれるもののほとんどが漸進的イノベーションであると述べた。<ref>D.A.ノーマン, 2015, 誰のためのデザイン? pp.386-390, 新曜社</ref>。 | ||

| + | |||

| + | このように、意味的価値の創造が商品価値にとって非常に重要であるにも関わらず、意味的価値創造に対して十分に着目されていないのが現状である。ベルガンディは著書「デザインドリブンイノベーション」の中で意味のイノベーションの重要性を説き、専門家(解釈者)による意味的価値創造のデザインプロセスを提示したが、ユーザー発想による意味的価値創造のデザインプロセスについて詳しく述べられている学術研究は数少ない。<ref>ロベルトベルガンティ, 2012, デザイン・ドリブン・イノベーション, 同友館</ref>。 | ||

| − | + | よって、本研究ではユーザー発想による意味的価値創造のデザインプロセスを明らかにすることを目的とする。 | |

| − | + | 具体的には、価値創造を目的とするデザイン調査について、デプスインタビュー調査などの現状の課題を抽出し、プロセスを整理する。特に深掘りのプロセスにおいては、価値創造が行われた5つの先行事例に対して、開発者にインタビュー調査を行う。それらの結果をもとに今後必要となるデザイン調査の指標を導き出すことを目的とする。 | |

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

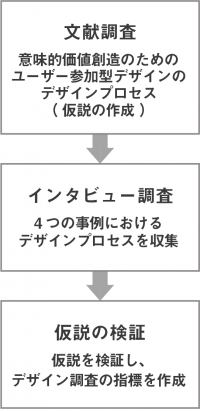

| − | [[File: | + | [[File:方法改改4つ.png|thumb|right|200px|図1.本研究における研究方法]] |

| − | + | 図1に示す通り、意味的価値創造のためのユーザー参加型デザインのプロセスについて仮説を生成し、インタビュー調査で検証しデザイン調査の指標を作成する。 | |

| + | 具体的には、第2章では文献調査としてユーザー調査についてのIDEOやヘレンハムリンセンターなどの先行事例を調査したのち、延岡や下総らの先行研究をもとにユーザー参加型デザインにおけるデザインプロセスの仮説を生成する。 | ||

| + | 第3章ではフィールド調査として「ライフマップ」「ヤタキット」「MADRE」「The all inclusive Sarajevo project」の意味的価値創造の4つの事例を開発者にインタビューし、それぞれのデザインプロセスについて明らかにし仮説を検証した後、導き出したデザインプロセスにおけるデザイン調査の指標を導き出す。 | ||

| − | |||

{{clear}} | {{clear}} | ||

==結果== | ==結果== | ||

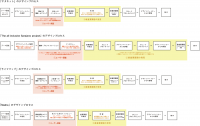

| − | + | [[File:4事例プロセス.png|thumb|right|200px|図2.4つの事例のデザインプロセス]] | |

| − | + | ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスは図2のようであった。 | |

| − | |||

| + | {{clear}} | ||

==考察== | ==考察== | ||

| − | + | ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスはそれぞれユーザー調査及び最重要課題の発見の手法は様々であったが、構造としては仮説と同じであった。 | |

| + | 特に最重要課題の発見において「The all inclusive Sarajevo project」はラピッドプロトタイピングとデザインパートナーからの評価を繰り返すことで深掘りするというプロセスを採用しており、その他の3つの事例では考察を元にしたプロセスを採用していた。これは、「The all inclusive Sarajevo project」ではラピッドプロトタイピングとデザインパートナーからの評価を繰り返すというプロセスが同時に検証の役割も担っており、その他の3つの事例とは最重要課題の発見と検証の順序が逆であることによる違いであると考えられる。 | ||

| − | |||

==まとめ== | ==まとめ== | ||

| − | + | ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスはそれぞれユーザー調査及び最重要課題の発見の手法は様々であったが、構造としては仮説と同じであった。 | |

| + | また、ユーザー調査に関する意味的価値創造のメソッドとしては、 | ||

| + | ・「グループにおけるワークショップやインタビューを行う際にはユーザーの人間的特性に着目し、多様なデザインパートナーを選定し共通項を発見すること」 | ||

| + | ・「インタビュー調査を行う際には言語のみではなく絵やラピッドプロトタイプを複合的に用いて詳細にユーザーの考えや想いを得ること」 | ||

| + | ・「インタビューや観察、デモンストレーションなどのユーザー調査を単発で行うのではなく、複合的に行いユーザーから得られる情報の信頼度を高めること」 | ||

| + | ・「デザイン対象や分野の領域などのバイアスを排除してユーザー調査を行うこと」 | ||

| + | ・「ユーザー調査と並行して段階的に解釈や深掘りを行い、着眼点を変えながら行うこと」 | ||

| + | ・「エスノグラフィーから得られた気づきについて、インタビューでデザインパートナーの不安や想いなどの感情面を引き出すこと」 | ||

| + | ・「ステークホルダーを把握し、ユーザー調査を通してより多方向からの気づきや想いなどを把握すること」 | ||

| + | の7つの重要点が得られた。 | ||

| + | また、深掘りに関する意味的価値創造のメソッドとしては、 | ||

| + | ・「ユーザー調査で得られた重要課題の関係性を把握し、根本にある重要課題が何かを深掘りすること」 | ||

| + | ・「ラピッドプロトタイプを製作し評価を得るというプロセスを何度も繰り返し、本質的な重要課題を導くこと」 | ||

| + | の2つの重要点が得られた。 | ||

| − | |||

2019年11月7日 (木) 17:15時点における版

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 田中佑龍 / 九州大学大学院芸術工学府デザインストラテジー専攻

- TANAKAYutatsu / KyushuUniversity ← 氏名 / 所属 の英語表記

- Keywords: Meaning Value, Design Process, Collaborative Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- This is the study to find out the process and the methods of human centered design for creating the meaning values. For the bibliographic survey, I research the classification of user survey and interview. In particular, I collected the user’s depth from the surveys of depth interview and grouped them into 4 types. For the field survey, I interviewed the design process and methods of the 4 examples of human centered design for creating the meaning values to their designers.

目的と背景

商品開発において、ユーザーは機能的な満足だけではなく、より深い充足を求めていると考えられる。延岡は、商品価値が機能的価値と意味的価値の合計であると定義し、機能的価値では競合他社との差別化が測りづらくなった現在において商品価値を高めるには新たに意味的価値を生み出すことが重要であることを指摘した。[1]。

また、ノーマンは機能的価値を漸進的イノベーション、意味的価値を急進的イノベーションとし、世の中のイノベーションと呼ばれるもののほとんどが漸進的イノベーションであると述べた。[2]。

このように、意味的価値の創造が商品価値にとって非常に重要であるにも関わらず、意味的価値創造に対して十分に着目されていないのが現状である。ベルガンディは著書「デザインドリブンイノベーション」の中で意味のイノベーションの重要性を説き、専門家(解釈者)による意味的価値創造のデザインプロセスを提示したが、ユーザー発想による意味的価値創造のデザインプロセスについて詳しく述べられている学術研究は数少ない。[3]。

よって、本研究ではユーザー発想による意味的価値創造のデザインプロセスを明らかにすることを目的とする。 具体的には、価値創造を目的とするデザイン調査について、デプスインタビュー調査などの現状の課題を抽出し、プロセスを整理する。特に深掘りのプロセスにおいては、価値創造が行われた5つの先行事例に対して、開発者にインタビュー調査を行う。それらの結果をもとに今後必要となるデザイン調査の指標を導き出すことを目的とする。

研究の方法

図1に示す通り、意味的価値創造のためのユーザー参加型デザインのプロセスについて仮説を生成し、インタビュー調査で検証しデザイン調査の指標を作成する。 具体的には、第2章では文献調査としてユーザー調査についてのIDEOやヘレンハムリンセンターなどの先行事例を調査したのち、延岡や下総らの先行研究をもとにユーザー参加型デザインにおけるデザインプロセスの仮説を生成する。 第3章ではフィールド調査として「ライフマップ」「ヤタキット」「MADRE」「The all inclusive Sarajevo project」の意味的価値創造の4つの事例を開発者にインタビューし、それぞれのデザインプロセスについて明らかにし仮説を検証した後、導き出したデザインプロセスにおけるデザイン調査の指標を導き出す。

結果

ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスは図2のようであった。

考察

ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスはそれぞれユーザー調査及び最重要課題の発見の手法は様々であったが、構造としては仮説と同じであった。 特に最重要課題の発見において「The all inclusive Sarajevo project」はラピッドプロトタイピングとデザインパートナーからの評価を繰り返すことで深掘りするというプロセスを採用しており、その他の3つの事例では考察を元にしたプロセスを採用していた。これは、「The all inclusive Sarajevo project」ではラピッドプロトタイピングとデザインパートナーからの評価を繰り返すというプロセスが同時に検証の役割も担っており、その他の3つの事例とは最重要課題の発見と検証の順序が逆であることによる違いであると考えられる。

まとめ

ユーザー参加型デザインにおける意味的価値創造の4つの事例のデザインプロセスはそれぞれユーザー調査及び最重要課題の発見の手法は様々であったが、構造としては仮説と同じであった。 また、ユーザー調査に関する意味的価値創造のメソッドとしては、 ・「グループにおけるワークショップやインタビューを行う際にはユーザーの人間的特性に着目し、多様なデザインパートナーを選定し共通項を発見すること」 ・「インタビュー調査を行う際には言語のみではなく絵やラピッドプロトタイプを複合的に用いて詳細にユーザーの考えや想いを得ること」 ・「インタビューや観察、デモンストレーションなどのユーザー調査を単発で行うのではなく、複合的に行いユーザーから得られる情報の信頼度を高めること」 ・「デザイン対象や分野の領域などのバイアスを排除してユーザー調査を行うこと」 ・「ユーザー調査と並行して段階的に解釈や深掘りを行い、着眼点を変えながら行うこと」 ・「エスノグラフィーから得られた気づきについて、インタビューでデザインパートナーの不安や想いなどの感情面を引き出すこと」 ・「ステークホルダーを把握し、ユーザー調査を通してより多方向からの気づきや想いなどを把握すること」 の7つの重要点が得られた。 また、深掘りに関する意味的価値創造のメソッドとしては、 ・「ユーザー調査で得られた重要課題の関係性を把握し、根本にある重要課題が何かを深掘りすること」 ・「ラピッドプロトタイプを製作し評価を得るというプロセスを何度も繰り返し、本質的な重要課題を導くこと」 の2つの重要点が得られた。

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)