「カンボジアのプノンペンにおける美術教育に関する研究」の版間の差分

細 (「カンボジアのプノンペンにおける美術教育に関する研究」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |

|||

| (3人の利用者による、間の52版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | - | + | - ソムブール小学校で行った授業をケーススタディとして - |

| − | + | ; 清水淳史 / 九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻 | |

| − | + | : SHIMIZU, Atsushi / Kyushu University | |

| − | + | ; 池田美奈子 / 九州大学大学院芸術工学研究院 | |

| − | + | : IKEDA, Minako/ Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: Art, Color, Education, Culture, Cambodia'' | |

| − | |||

| − | |||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This research is based on a case study at Sombool elementary school at Cambodia. This research aims to clarify the art education at present in Cambodia which hasn't have art education system at public school since 1980's. Through the analysis of drawings and interview to founder of private art school, color on drawings has tendency to use warm colors. But red color still remains influence by general education. This research is not just a case study, but also has possibility to gain the art culture at Cambodia in the future. |

| 23行目: | 17行目: | ||

==目的と背景== | ==目的と背景== | ||

| − | + | 一昨年から「失われたクメール美術復活プロジェクト」<ref>藤澤忠盛, 神田麻衣,「失われたクメール美術」教育復活研究,日本デザイン学会 第65回春季研究発表大会,2018</ref>に携わり、今年コンポンスプー州にあるソムブール小学校で美術の授業を実施した。協力して頂いた山田アートスクールは、カンボジアで70年代後半に起こった内戦以来、公立小学校では美術の授業を実施していないという背景を受けて首都プノンペンに日本人が開校した美術学校である。本研究では、カンボジアの美術教育の現状及びケーススタディの現代的意義を明らかにし、考察することを目的とする。 | |

| + | |||

| + | ==研究の方法== | ||

| + | 2019年8月13日にソムブール小学校で行った美術の授業をケーススタディとして、そこで描かれた絵を造形と色彩の面から分析することで子供側の視点、そして教育側の視点から絵の特性を明らかにする。また、同年8月31日と9月1日に行った山田アートスクールでのインタビュー調査を通して、ケーススタディが現代の美術教育の中でどのように位置づけられるかを明らかにする。これらを元にカンボジアの美術教育の現状及びケーススタディの現代的意義を考察する。 | ||

| + | |||

| + | ==ケーススタディ== | ||

| + | 対象となる240名の生徒は「私の思い描くアンコール・ワット」という共通のテーマを与えられ、自由に絵を書いた。まず、朝礼でアンコール・ワットを見たことがある人という校長先生の質問に対して手を挙げた生徒は半数以下であった。使った画材は1、2年生にはクレヨンと赤色、青色、緑色、黃色、紫色、橙色、水色、ピンク色の水彩絵具で、混色不可とした。3年生以上は色鉛筆と同じ8色の水彩絵具で混色可とした。朝礼の後各学年教室に分かれ、6名1グループほどで机を固め画材を用意し、クレヨンや色鉛筆を用いて下書きをした後、絵の具を使って色を付けるよう促した。 | ||

| + | |||

| + | ==結果と分析== | ||

| + | '''造形分析''' | ||

| + | アンコール・ワットは平面的には5つの塔があるが、国旗には正面から見える3つの塔として描かれている。図1から、全学年を通して3つとして描いた子供が最も多く、次いで5つが多いことが分かった。[[File:Fig.1.png|thumb|right|200px|図1.全学年における塔の数の割合]] | ||

| + | {{clear}} | ||

| + | |||

| + | '''色彩分析''' | ||

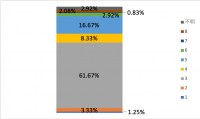

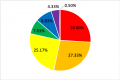

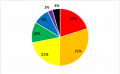

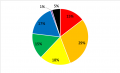

| + | カラー成分測定では、色をスペクトル別に赤色系、橙色系、黄色系、緑色系、青色系、紫色系の6色と無彩色の7つに分類し、その割合を算出した。1年生50人、2年生27人、3年生40人、4年生45人、5年生38人、6年生40人の学年別割合及び全体の割合を算出したところ、3学年は橙色に次いで黄色、残り3学年は黄色に次いで橙色をもっとも多く使用していたという結果であった。図2から図7に1年生から6年生における色の割合、及び図8に全学年における色の割合を示す。 | ||

| + | <gallery> | ||

| + | File:Fig.2.png|thumb|right|200px|図2.1年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig.3.png|thumb|right|200px|図3.2年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig.4.png|thumb|right|200px|図4.3年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig.5.png|thumb|right|200px|図5.4年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig.6.png|thumb|right|200px|図6.5年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig7.png|thumb|right|200px|図7.6年生における色の割合 | ||

| + | File:Fig.8.png|thumb|right|200px|図8.全学年における色の割合 | ||

| + | </gallery> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | == | + | ==インタビュー調査== |

| − | + | 山田アートスクールは2011年に美術学校として開講し、現在では日本語学校及びアニメーションのスタジオを備え、就学前の3歳児から定年を迎えた60歳を超える成人までの300名ほどが在籍しており、その殆どが経済的に余裕のある家庭のインターナショナルスクールの生徒たちである。教育面では美術講師を同校の優秀な学生や近隣の大学から雇用することで教育者としての仕事の環境を提供するだけでなく、展覧会の企画も行うなどアーティストとして活躍できる場も創出している。美術面では、教育能力を持った学生は講師として生徒に美術教育を提供し、作画能力を備えたアニメーションスタジオのスタッフは法人や海外からの仕事を受注することで経営資源を山田アートスクールに還元している。また、日本語講師は王立プノンペン大学の学生や先生であり、幼稚園児や小学校低学年の生徒に美術の楽しさを伝える役割も担っている。 | |

==考察== | ==考察== | ||

| − | + | ケーススタディにおける分析の結果、造形面では、アンコールワットの塔の数は3つが最も多かった理由として、国旗に採用されているデザインであり、直接見たことがない子どもが半数以上ということからも、国旗のデザインをそのまま描く子供が多かったということが言える。色彩面では、橙色と黄色を使用する傾向が高かった理由として、低緯度地域では暖色系の色が知覚的に鮮やかに映ることが考えられる。一方、6学年中5学年が橙色、黄色の2色を合計した割合が全体の半分を超えていたにも関わらず、同じ暖色である赤色の割合は学年が上がるにつれて減少する傾向にあった。この理由として、赤色は70年代後半に国民の3分の1を虐殺したクメール・ルージュの思想を表現するものであるという教育が、学年が上がるとともに浸透しているのではないかと考えられる。また、黄色はヒンドゥー教と仏教の中で最も尊ばれる色であり、街中の宗教建築にも多く見られることから、造形的に類似したそれらの色を国旗では白色で描かれているアンコール・ワットの色として表現したと考えられる。インタビュー調査の結果からは、今回行った美術の授業はケーススタディとしてだけでなく、現地の美術学校とそこに在籍するカンボジア人の日本語教師が介入することによって、当日のファシリテーションを円滑に進めることができ、持続可能性のある途上国支援であると言える。また山田アートスクールとしても、現在はローカルの生徒は数少ないが今後の継続的な活動によってローカルに対する認知度の向上が見込め、それに伴う美術教育の地位向上が期待できると考えられる。 | |

==まとめ== | ==まとめ== | ||

| − | + | 形に関しては国旗や宗教建築のデザインから共通性を見出すことができたが、色に関しては地理的、宗教的観点から共通性を説明できる一方で、教育という観点から見れば色が歴史上の特定のイデオロギーを表現するという事実が、現代を生きる子どもたちにとっても影響を及ぼしているのではないかとの仮説が成立する。また、今回のケーススタディは持続可能性を秘めるとともに、山田アートスクール及び美術そのものの認知度向上に繋がるものであると位置づけることができた。 | |

| + | |||

| + | ==参考文献== | ||

| + | 上田広美、岡田知子,カンボジアを知るための60章,明石書店,2006<br> | ||

| + | 西野節男,現代カンボジア教育の諸相,東洋大学アジア文化研究所・アジア地域研究センター,2009<br> | ||

| + | 城一夫他,色彩の歴史と文化,明現社,1996<br> | ||

| + | 金子隆芳,色の科学 その心理と生理と物理,1995 | ||

==脚注== | ==脚注== | ||

<references /> | <references /> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

[[Category:未設定]] | [[Category:未設定]] | ||

2020年8月5日 (水) 16:28時点における最新版

- ソムブール小学校で行った授業をケーススタディとして -

- 清水淳史 / 九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻

- SHIMIZU, Atsushi / Kyushu University

- 池田美奈子 / 九州大学大学院芸術工学研究院

- IKEDA, Minako/ Kyushu University

Keywords: Art, Color, Education, Culture, Cambodia

- Abstract

- This research is based on a case study at Sombool elementary school at Cambodia. This research aims to clarify the art education at present in Cambodia which hasn't have art education system at public school since 1980's. Through the analysis of drawings and interview to founder of private art school, color on drawings has tendency to use warm colors. But red color still remains influence by general education. This research is not just a case study, but also has possibility to gain the art culture at Cambodia in the future.

目的と背景

一昨年から「失われたクメール美術復活プロジェクト」[1]に携わり、今年コンポンスプー州にあるソムブール小学校で美術の授業を実施した。協力して頂いた山田アートスクールは、カンボジアで70年代後半に起こった内戦以来、公立小学校では美術の授業を実施していないという背景を受けて首都プノンペンに日本人が開校した美術学校である。本研究では、カンボジアの美術教育の現状及びケーススタディの現代的意義を明らかにし、考察することを目的とする。

研究の方法

2019年8月13日にソムブール小学校で行った美術の授業をケーススタディとして、そこで描かれた絵を造形と色彩の面から分析することで子供側の視点、そして教育側の視点から絵の特性を明らかにする。また、同年8月31日と9月1日に行った山田アートスクールでのインタビュー調査を通して、ケーススタディが現代の美術教育の中でどのように位置づけられるかを明らかにする。これらを元にカンボジアの美術教育の現状及びケーススタディの現代的意義を考察する。

ケーススタディ

対象となる240名の生徒は「私の思い描くアンコール・ワット」という共通のテーマを与えられ、自由に絵を書いた。まず、朝礼でアンコール・ワットを見たことがある人という校長先生の質問に対して手を挙げた生徒は半数以下であった。使った画材は1、2年生にはクレヨンと赤色、青色、緑色、黃色、紫色、橙色、水色、ピンク色の水彩絵具で、混色不可とした。3年生以上は色鉛筆と同じ8色の水彩絵具で混色可とした。朝礼の後各学年教室に分かれ、6名1グループほどで机を固め画材を用意し、クレヨンや色鉛筆を用いて下書きをした後、絵の具を使って色を付けるよう促した。

結果と分析

造形分析

アンコール・ワットは平面的には5つの塔があるが、国旗には正面から見える3つの塔として描かれている。図1から、全学年を通して3つとして描いた子供が最も多く、次いで5つが多いことが分かった。

色彩分析

カラー成分測定では、色をスペクトル別に赤色系、橙色系、黄色系、緑色系、青色系、紫色系の6色と無彩色の7つに分類し、その割合を算出した。1年生50人、2年生27人、3年生40人、4年生45人、5年生38人、6年生40人の学年別割合及び全体の割合を算出したところ、3学年は橙色に次いで黄色、残り3学年は黄色に次いで橙色をもっとも多く使用していたという結果であった。図2から図7に1年生から6年生における色の割合、及び図8に全学年における色の割合を示す。

インタビュー調査

山田アートスクールは2011年に美術学校として開講し、現在では日本語学校及びアニメーションのスタジオを備え、就学前の3歳児から定年を迎えた60歳を超える成人までの300名ほどが在籍しており、その殆どが経済的に余裕のある家庭のインターナショナルスクールの生徒たちである。教育面では美術講師を同校の優秀な学生や近隣の大学から雇用することで教育者としての仕事の環境を提供するだけでなく、展覧会の企画も行うなどアーティストとして活躍できる場も創出している。美術面では、教育能力を持った学生は講師として生徒に美術教育を提供し、作画能力を備えたアニメーションスタジオのスタッフは法人や海外からの仕事を受注することで経営資源を山田アートスクールに還元している。また、日本語講師は王立プノンペン大学の学生や先生であり、幼稚園児や小学校低学年の生徒に美術の楽しさを伝える役割も担っている。

考察

ケーススタディにおける分析の結果、造形面では、アンコールワットの塔の数は3つが最も多かった理由として、国旗に採用されているデザインであり、直接見たことがない子どもが半数以上ということからも、国旗のデザインをそのまま描く子供が多かったということが言える。色彩面では、橙色と黄色を使用する傾向が高かった理由として、低緯度地域では暖色系の色が知覚的に鮮やかに映ることが考えられる。一方、6学年中5学年が橙色、黄色の2色を合計した割合が全体の半分を超えていたにも関わらず、同じ暖色である赤色の割合は学年が上がるにつれて減少する傾向にあった。この理由として、赤色は70年代後半に国民の3分の1を虐殺したクメール・ルージュの思想を表現するものであるという教育が、学年が上がるとともに浸透しているのではないかと考えられる。また、黄色はヒンドゥー教と仏教の中で最も尊ばれる色であり、街中の宗教建築にも多く見られることから、造形的に類似したそれらの色を国旗では白色で描かれているアンコール・ワットの色として表現したと考えられる。インタビュー調査の結果からは、今回行った美術の授業はケーススタディとしてだけでなく、現地の美術学校とそこに在籍するカンボジア人の日本語教師が介入することによって、当日のファシリテーションを円滑に進めることができ、持続可能性のある途上国支援であると言える。また山田アートスクールとしても、現在はローカルの生徒は数少ないが今後の継続的な活動によってローカルに対する認知度の向上が見込め、それに伴う美術教育の地位向上が期待できると考えられる。

まとめ

形に関しては国旗や宗教建築のデザインから共通性を見出すことができたが、色に関しては地理的、宗教的観点から共通性を説明できる一方で、教育という観点から見れば色が歴史上の特定のイデオロギーを表現するという事実が、現代を生きる子どもたちにとっても影響を及ぼしているのではないかとの仮説が成立する。また、今回のケーススタディは持続可能性を秘めるとともに、山田アートスクール及び美術そのものの認知度向上に繋がるものであると位置づけることができた。

参考文献

上田広美、岡田知子,カンボジアを知るための60章,明石書店,2006

西野節男,現代カンボジア教育の諸相,東洋大学アジア文化研究所・アジア地域研究センター,2009

城一夫他,色彩の歴史と文化,明現社,1996

金子隆芳,色の科学 その心理と生理と物理,1995

脚注

- ↑ 藤澤忠盛, 神田麻衣,「失われたクメール美術」教育復活研究,日本デザイン学会 第65回春季研究発表大会,2018