「生徒の視点からの小学校給食のデザイン研究」の版間の差分

細 (「生徒の視点からの小学校給食のデザイン研究」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |

|||

| (2人の利用者による、間の37版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 鄭鈺 / 九州大学大学院芸術工学府 | |

| − | + | : Zheng Yu / Graduate School of Design, Kyushu University | |

| − | + | '''平井康之 / 九州大学 芸術工学研究院''' | |

| − | + | : HIRAI Yasuyuki/ Faculty of Design, Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: ''School Lunch, Child, User Centered Design'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| 21行目: | 14行目: | ||

| − | == | + | ==背景と目的== |

| − | + | ||

| − | + | 日本の学校給食は、学級活動の特別活動に位置付けられている。学校給食プログラムは1954年に制定された「学校給食法」に基づいて実施されている。その目的とは、食事を提供する同時に児童の心と体の健康的な発達を促進することである。文部科学省(2007年3月)は学校給食の指導を通じて生徒が食に関する理解を深める「生きた教材」とする考え方がある。 <ref>食育基本法,平成十七年六月十七日法律第六十三号</ref> 2008年に「学校給食法」が改正され、給食の主な目的は「食育の促進」に変更した。日本では、現在、給食に起因する社会的な問題がある。例えば、環境省「第34回学校給食再考」(2015)では、学校給食の食べ残し、食べる時間が少ないこと、生徒個人差による量の問題、食器デザインの問題などが指摘されている。学校給食の研究と給食を活用している事例は数多く存在するが、生徒の視点からの課題解決について論じた研究は少ないのが現状である。本研究は小学校の給食を対象として、インクルーシブデザインの視点から、学校側と生徒の両方の学校給食の現状を調査し課題を抽出する。課題を分析し、今後の学校給食についてのデザイン要件をまとめることを目的とする。 | |

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

| − | + | ||

文献調査より学校給食の背景を調査する。日本と海外の既往研究を調査する。学校給食を活用している事例を分析する。文献調査から、フィールドで必要な調査項目を抽出する。ターゲットユーザーのニーズを明らかにすることを試みる。 | 文献調査より学校給食の背景を調査する。日本と海外の既往研究を調査する。学校給食を活用している事例を分析する。文献調査から、フィールドで必要な調査項目を抽出する。ターゲットユーザーのニーズを明らかにすることを試みる。 | ||

| − | + | 調査項目に基づいてフィールド調査を行う。福岡市内の小学校A校とB校を観察対象として以下三つの調査を行う。第一段階は観察調査である。全体的な給食のプロセスを観察し、学校給食の実態と生徒が現場で抱える課題を調査する。次に生徒向けの給食アンケート調査、ヒアリング調査を行い、生徒たちが実際抱える問題と考えを把握する。考察として、可視化プロセスマップにまとめ、最重要課題とデザイン要件を抽出する。最後にデザイン提案を作成し、検証と評価を行う。 | |

| − | + | [[ファイル:調査項目の全体像.jpg|サムネイル]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | == | + | ==文献調査== |

| − | + | 成長期の子供にとって望ましい食習慣を身に付 けることが重要である。学校給食は「生きた教材」として食に関する指導の効果と役割がある。<ref>児童の学校給食における食べ残しーー理論に基づいた給食指導教材の開発 福岡 景奈、赤松 利恵</ref>福岡景奈が社会的認知理論 、ソーシャルスキルトレーニングを活用した生徒向けの給食指導教材の開発結果によって対象の年齢層を設定して、発達段階にあわせた系統的な給食指導が可能である。 短時間で繰り返し学習·練習できる指導が、子供自らの興味を引き出す工夫が必要、給食の時間をより効率的に利用することが期待されている。文献調査により、小学校給食についての既存問題に以下の課題をまとめた:(1)食事の流れ、(2)食事のプロセスや時間の把握、(3)食材の好き嫌い、(4)食べ残し、(5)献立に合った新たな食器の導入、(6)食育指導。そこで、筆者は小学校給食をキーワードとしての関連項目を整理した。フィールド調査で必要な調査項目の全体像(図1)を作成した。 | |

| − | + | ==フィールド調査== | |

| + | 給食の実態と生徒が抱える課題を明らかにするため、A小学校1回とB小学校2回の給食見学を行った。調査方法:給食の時間でクラス内の生徒の行動を観察し、各期間における生徒の行動を記録する。観察の結果を分析する。食事の時間全体約45分で以下の内容を記入する。調査内容:①小学校給食の行動観察。②食事環境について :当番の仕事、全体の流れ、食事中のコミュニケーション。③給食流れ全体調査:給食の内容物記録、給食のプロセス 。④食器具について:器の種類、素材、構造、使用方法。 | ||

| + | [[ファイル:配膳プロセスの流れ1.jpg|サムネイル]] | ||

| + | フィールド調査の結果分析から、小学校給食の時間における問題点は食事プロセスのスムーズさと考えている。配膳時間が伸びると実際の食事時間が足りなくなる。などの課題があった。 | ||

| − | == | + | ==結論と今後の展望== |

| − | + | 身体差や、配膳量、動線レイアウトのコントロールなど配膳中の課題が多く示唆された。全体として給食の配膳時間を短縮し、効率性を高めつつ、生徒からは食事時間の確保と楽しさが期待されている。新しいデリバリー方式の導入や、クラス全体の参加による時間短縮と食事時間の確保を仮説にし、今後検証する。今後の展望として、生徒視点の学校給食についてのデザイン要件をまとめる。デザインの提案を生徒と学校側または専門家による評価と検証を行う。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==脚注== | ==脚注== | ||

<references /> | <references /> | ||

| + | ==参考文献・参考サイト== | ||

| + | :学校給食法 最終改正:平成20年6月18日法律第73号 | ||

| + | |||

| + | :文部科学省:「学校給食実施基準」「食育基本法」 | ||

| − | + | :文部科学省:学校における食育の推進・学校給食の充実 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2020年8月5日 (水) 16:29時点における最新版

- 鄭鈺 / 九州大学大学院芸術工学府

- Zheng Yu / Graduate School of Design, Kyushu University

平井康之 / 九州大学 芸術工学研究院

- HIRAI Yasuyuki/ Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: School Lunch, Child, User Centered Design

- Abstract

- School lunch in Japan have existed for a long time. The development of school lunches also accompanied by the improve-ment of laws and social activities. At the same time, it causes problems. Through the analysis of existing research such as reducing food waste, food and regional cultural education, food manners. The focus of this study is look from pupils’ points of views. Try to find out the new way of school lunch to meet the needs of students.

背景と目的

日本の学校給食は、学級活動の特別活動に位置付けられている。学校給食プログラムは1954年に制定された「学校給食法」に基づいて実施されている。その目的とは、食事を提供する同時に児童の心と体の健康的な発達を促進することである。文部科学省(2007年3月)は学校給食の指導を通じて生徒が食に関する理解を深める「生きた教材」とする考え方がある。 [1] 2008年に「学校給食法」が改正され、給食の主な目的は「食育の促進」に変更した。日本では、現在、給食に起因する社会的な問題がある。例えば、環境省「第34回学校給食再考」(2015)では、学校給食の食べ残し、食べる時間が少ないこと、生徒個人差による量の問題、食器デザインの問題などが指摘されている。学校給食の研究と給食を活用している事例は数多く存在するが、生徒の視点からの課題解決について論じた研究は少ないのが現状である。本研究は小学校の給食を対象として、インクルーシブデザインの視点から、学校側と生徒の両方の学校給食の現状を調査し課題を抽出する。課題を分析し、今後の学校給食についてのデザイン要件をまとめることを目的とする。

研究の方法

文献調査より学校給食の背景を調査する。日本と海外の既往研究を調査する。学校給食を活用している事例を分析する。文献調査から、フィールドで必要な調査項目を抽出する。ターゲットユーザーのニーズを明らかにすることを試みる。 調査項目に基づいてフィールド調査を行う。福岡市内の小学校A校とB校を観察対象として以下三つの調査を行う。第一段階は観察調査である。全体的な給食のプロセスを観察し、学校給食の実態と生徒が現場で抱える課題を調査する。次に生徒向けの給食アンケート調査、ヒアリング調査を行い、生徒たちが実際抱える問題と考えを把握する。考察として、可視化プロセスマップにまとめ、最重要課題とデザイン要件を抽出する。最後にデザイン提案を作成し、検証と評価を行う。

文献調査

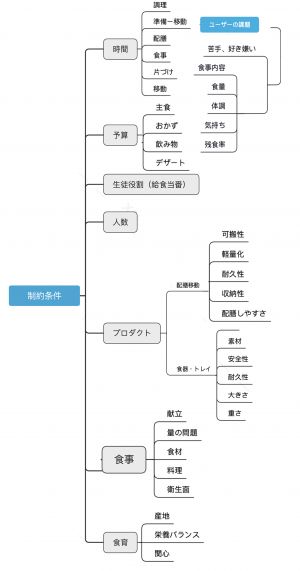

成長期の子供にとって望ましい食習慣を身に付 けることが重要である。学校給食は「生きた教材」として食に関する指導の効果と役割がある。[2]福岡景奈が社会的認知理論 、ソーシャルスキルトレーニングを活用した生徒向けの給食指導教材の開発結果によって対象の年齢層を設定して、発達段階にあわせた系統的な給食指導が可能である。 短時間で繰り返し学習·練習できる指導が、子供自らの興味を引き出す工夫が必要、給食の時間をより効率的に利用することが期待されている。文献調査により、小学校給食についての既存問題に以下の課題をまとめた:(1)食事の流れ、(2)食事のプロセスや時間の把握、(3)食材の好き嫌い、(4)食べ残し、(5)献立に合った新たな食器の導入、(6)食育指導。そこで、筆者は小学校給食をキーワードとしての関連項目を整理した。フィールド調査で必要な調査項目の全体像(図1)を作成した。

フィールド調査

給食の実態と生徒が抱える課題を明らかにするため、A小学校1回とB小学校2回の給食見学を行った。調査方法:給食の時間でクラス内の生徒の行動を観察し、各期間における生徒の行動を記録する。観察の結果を分析する。食事の時間全体約45分で以下の内容を記入する。調査内容:①小学校給食の行動観察。②食事環境について :当番の仕事、全体の流れ、食事中のコミュニケーション。③給食流れ全体調査:給食の内容物記録、給食のプロセス 。④食器具について:器の種類、素材、構造、使用方法。

フィールド調査の結果分析から、小学校給食の時間における問題点は食事プロセスのスムーズさと考えている。配膳時間が伸びると実際の食事時間が足りなくなる。などの課題があった。

結論と今後の展望

身体差や、配膳量、動線レイアウトのコントロールなど配膳中の課題が多く示唆された。全体として給食の配膳時間を短縮し、効率性を高めつつ、生徒からは食事時間の確保と楽しさが期待されている。新しいデリバリー方式の導入や、クラス全体の参加による時間短縮と食事時間の確保を仮説にし、今後検証する。今後の展望として、生徒視点の学校給食についてのデザイン要件をまとめる。デザインの提案を生徒と学校側または専門家による評価と検証を行う。

脚注

参考文献・参考サイト

:学校給食法 最終改正:平成20年6月18日法律第73号

:文部科学省:「学校給食実施基準」「食育基本法」

:文部科学省:学校における食育の推進・学校給食の充実