「グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーション手法の開発に関する研究」の版間の差分

(→背景と目的) |

(→背景と目的) |

||

| 22行目: | 22行目: | ||

[[ファイル:MIKADO LEMON.png|thumb|right|200px|図2.MIKADO LEMON]] | [[ファイル:MIKADO LEMON.png|thumb|right|200px|図2.MIKADO LEMON]] | ||

| − | + | 大辞林によれば、グラフィックデザインは「印刷によって大量に複製されるデザイン。特に、商業デザイン。広告・ポスターなど。」と定義されている。現在、グラフィックデザインは主に視覚表現に基づいたコミュニケーション手法であり、視覚以外の感覚器官に基づくコミュニケーション方式がこれまで重要視されていないことから、この領域には系統的な理論研究が少ない。しかし、グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーションを用いたデザイン事例はいくつか挙げることができる。 | |

グラフィックデザイナーの原研哉は「HAPTIC-五感の覚醒」という本の中で、「デザインにおける、五感を顕在化すべきである」と強調し、彼が産婦人科病院である梅田病院のサインをデザインする時、婦人と子供の緊張感を減らすため、柔らかい白い布にサインを印刷した。 | グラフィックデザイナーの原研哉は「HAPTIC-五感の覚醒」という本の中で、「デザインにおける、五感を顕在化すべきである」と強調し、彼が産婦人科病院である梅田病院のサインをデザインする時、婦人と子供の緊張感を減らすため、柔らかい白い布にサインを印刷した。 | ||

2020年10月10日 (土) 13:19時点における版

- Research on the development of haptic communication methods in graphic design -

- 王一翔/九州大学芸術工学府

- WANG YIXIANG / Graduate School of Design, Kyushu University

- 池田美奈子/九州大学芸術工学府

- IKEDA Minako / Graduate School of Design, Kyushu University

Keywords: Graphic Design, Visual Communication Design, Haptic communication

- Abstract

- This article aims to focus on the possibility and importance of the haptic communication in graphic design. Graphic design in the contemporary society is mainly concentrated on visual communication, therefore, other methods apart from visual communication have been underrated. However, the tactile sensation, as one way of the communication, still be used on plenty of works in graphic design. It is acknowledged that our five senses provide data for perception at the same time underlying the stimulus information processing external environment. The only information that acquired by our bare eyes is restricted. Hence, this paper examines to what extent the haptic communication is possible and practical to be applied in graphic design and its importance to further communication in this area.

目次

背景と目的

大辞林によれば、グラフィックデザインは「印刷によって大量に複製されるデザイン。特に、商業デザイン。広告・ポスターなど。」と定義されている。現在、グラフィックデザインは主に視覚表現に基づいたコミュニケーション手法であり、視覚以外の感覚器官に基づくコミュニケーション方式がこれまで重要視されていないことから、この領域には系統的な理論研究が少ない。しかし、グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーションを用いたデザイン事例はいくつか挙げることができる。

グラフィックデザイナーの原研哉は「HAPTIC-五感の覚醒」という本の中で、「デザインにおける、五感を顕在化すべきである」と強調し、彼が産婦人科病院である梅田病院のサインをデザインする時、婦人と子供の緊張感を減らすため、柔らかい白い布にサインを印刷した。

そのほか、デザイナー太刀川英輔はスパークリングレモン日本酒「MIKADO LEMON」のパッケージをデザインした時、UV印刷でエンボスを施し、レモンの皮をそのまま剥いたかたちをリアルに再現し、瑞々しさを表現していた。レモンの触感が直感的に分かるデザインと、高級シャンパンのような存在感を両立させていた。

以上は、主に視覚に基づいた伝統的なグラフィックデザインが、触覚と視覚を組み合わせることで、新たなコミュニケーション体験を提供する一例である。

そもそも人間は五つの感覚器官(視覚、触覚、聴覚、味覚、嗅覚)で外部情報を認知するため、単一の感覚器官から得た情報は完全であるとは言えない。よって、グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーション手法を検討することで、情報がよりよく伝達できるのではないかと考えた。

以上の背景から、グラフィックデザインにおける「触覚的なコミュニケーション」手法の構築を研究の最終目的とした。今回の発表では、既存の理論研究および実証研究を整理し、理論的な枠組みの構築を試みた。この枠組みに基づき、触覚的なコミュニケーションデザインの法則性を探究することで、単なる「視覚的なコミュニケーション」を超えた、グラフィクデザインの新たなコミュニケーション方法。グラフィック広告、装丁デザイン、ブランドデザインなどに新たな表現の可能性を拓く、実践的な理論構築が可能になると考える。

研究の方法

グラフィックデザインの表現手法、コミュニケーション‧デザイン、触覚コミュニケーション、触覚と視覚の相互作用などに関する理論研究や実証研究を体系的に調査し、グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーションのあり方の枠組みを整理する。

理論研究

グラフィックデザインの定義と範囲

大辞林によれば、グラフィックデザインは「印刷によって大量に複製されるデザイン。特に、商業デザイン。広告・ポスターなど。」と定義されている。

色彩と触感の関係性について

グラフィックデザイン要素の一つとしての色彩と触感の関係性に着目した研究には「色彩とテクスチャーが喚起する触感と色感」「触感における快評定に色彩が及ぼす影響」(稲葉隆 2018)などがある。

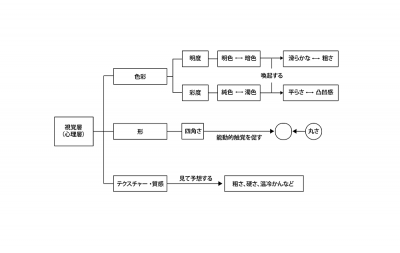

これらの研究は、色彩属性としての明度と彩度を見ることで喚起される触印象を検討することを通して、明清色と純色は滑らかさや平らさを喚起し、濁色と暗清色は粗さや凸凹感を喚起することを示した。そして、触感の喚起には彩度より、明度の効果が高いも解釈した。

ものの形と触覚の能動性の関係について

「“つい触れてしまう”ものの形と完成評価に関するー考察」「ものの形と能動的触覚を促す程度の定量化の試み」(笠松ら 2011)などの研究は、実験とデータ対比などを通して、ものの形からの見た目と“触れたい”という能動的触覚の関係を検討した、球そのものより少し立方体に近づいた形の方が能動的触覚を促すことを示した。

テクスチャー・質感と触覚の関係性について

柳沢らは、「テクスチャの触感における視覚的期待効果の抽出法」(2013)に、人が製品の触感に抱く印象は,独立した感覚での評価結果ではなく,視覚による触感の予想が実際に触った時の触感に影響を及ぼしている」と指摘した。

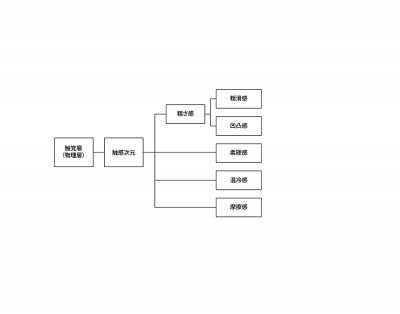

触覚コミュニケーションの研究について

筧康明ら(2014)は、実際のツールキットを開発してワークショップを行うことに通じて、触覚と触感の定義と関連性、視覚や聴覚が触覚コミュニケーションに与える影響を論じた。 そして、倉光らは、「触覚次元に基づいた感覚語彙のカテゴリー化 」(2015)の中で、日本語のデータベースである分類語彙表から触覚に関する言葉 145語を選び出し、3種類の国語辞典を用いて各単語の意味を確認、選出した言葉を硬軟因子(かたい/やわらかい)、凸凹因子(粗い/滑らかな)、温冷因子(温かい/冷たい)、摩擦因子(くっつき/滑り,湿った/乾いた) からなる4つの触覚次元に基づいて分類した。 それ以外に、岡本らは「素材の触知覚を構成する5の材質感次元」(2011)で、人が素材やテクスチャーの表面を触った時に得る材質感次元は粗滑感・凹凸感・温冷感・硬軟感・摩擦感 (乾湿・粘り/滑り)であると論じた。

考察

以上の研究は、視覚要素の色彩と形と製品表面のテクスチャーを視点として、視覚と触覚の相互作用を検討し、触覚コミュニケーションの基礎知識も論じた。これらの研究を整理して分析した後。グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーションの在り方を表のように整理した。

まとめと今後の展望

理論研究の考察より、視覚に基づいて情報を伝達するグラフィックデザインにおける、触覚コミュニケーションの手法を提示した。 グラフィックデザインの表現手法としての「色」「形」「テクスチャー・質感」はそれぞれ触覚と関係があることがわかった。そして、実際に触る時の触感の類型もわっかた。 これらの理論指導のもとに、次に作品調査を行って、グラフィックデザインに触覚コミュニケーションは具体的どのような形式を研究していくと考えている。その後、グラフィックデザインにおける触覚コミュニケーション手法の法則パターンを整理して、デザイン作品を作る予定である。

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)