「遠隔における対人行動の特徴に関する研究」の版間の差分

(→結果) |

(→飲み会) |

||

| 81行目: | 81行目: | ||

====飲み会==== | ====飲み会==== | ||

[[ファイル:飲み会.jpg|thumb|right||表5 飲み会の評価項目の分類]] | [[ファイル:飲み会.jpg|thumb|right||表5 飲み会の評価項目の分類]] | ||

| − | + | 内容を確認したところ、種類の分類は出来なかった。分類基準としては、「タイミング」以外でほとんど分類ができなかった。「タイミング」の下位分類ごとに内容の違いを見ていく。行動前の段階では、幹事の店の予約が不要になる代わりにURLを送付する、自分での飲食物の用意、服装やメイクに気を遣わないが部屋を片付けなければいけない等の準備に関する項目が得られた。ツールによってはエフェクトを用いて背景や自身の顔を加工するといった準備も見られた。行動の最中の段階では、同時に1人しか話せないため緊張する、周囲に気を遣わず話ができる、家事などで途中退出・参加が容易にできる等、会話や自宅のことに関する項目が多く得られた。行動の後の段階では、お金の集計をせずに済む、終電を逃すということがない、後片づけが面倒である、酔った人の介抱が必要ない等の項目が得られた。「タイミング」に関わらないものとしては、普段会えない人を誘える、低コストでできる等の項目が得られた。 | |

{{clear}} | {{clear}} | ||

2020年10月16日 (金) 06:13時点における版

- 宗雲友志 / 九州大学 大学院芸術工学府

- SOGUMO Yushi / Graduate School of Design, Kyushu University

- 田村良一 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- TAMURA Ryoichi / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Remote, Interpersonal Behaviors

- Abstract

- In recent years, remote interpersonal behaviors attracts attention.However,there are many performed things about the example of the interpersonal action in maintenance, the remoteness carried out rapidly now without preparations being done enough.

- In this study, I limited a study subject to a university student and chose the article about the main action in the remoteness of the university student. I extracted end-point from there and classified it and grasped the characteristic of each action.

目次

背景と目的

近年、物理的に人物と接触することで行う作業についてICTなどを媒介として行う、遠隔における対人行動に注目が集まっている。先行研究やインターネット上の記事において、行動の分野ごとに進捗の差があり、その特徴把握について十分に明らかにされていない。

そこで本研究では、遠隔における対人行動における特徴の評価項目について明らかにし、今後の遠隔コミュニケーションを提供するサービスの検討において資する資料を得ることを目的とする。なお、本研究での遠隔における対人行動とは、本来、物理的に人物と接触することで行う作業を、ICTなどを媒介として間接的に行い、本来と同様の効果を得ようとすること、と定義して研究を進めることとする。

研究の方法

1.調査対象者と行動の選定

2.事例収集と評価項目の抽出

3.評価項目の分類

4.考察

調査対象者と行動の選定

先行研究調査において、労働や医療についての研究が十分なされており、学習をはじめとするその他の行動については研究の余地があることが分かった。これを踏まえ、以後の研究では調査対象者を大学生に限定することとする。

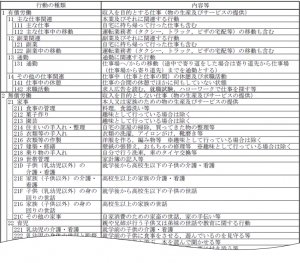

対人行動を包括的に捉えるための行動分類として、公的かつ項目をより詳細に分類しているという観点から、平成28年社会生活基本調査[1]を参考にした。本研究では大学生が遠隔と対面の両方で経験し得る主な行動として、「授業」、「飲み会」、「就職活動」を選定し、研究対象とした。

事例収集と評価項目の抽出

収集方法

調査対象とする行動について、近頃のCOVID-19に対応し行われている事例が多くあるため、それらに関する情報源としてWeb上の記事から事例を引用することとした。方法としては、Google検索において「遠隔 飲み会」といった、各行為の遠隔事例の特徴として評価項目を得られるよう検索した。その中で調査の意に沿う記事上位50件を研究対象資料として選定した。

対象記事から評価項目を抽出し、明らかに内容が重複する項目を省いて整理した。

結果

行為ごとの評価項目の一部を表2に示す。

「飲み会」において、評価項目として468件を抽出した。そのうち重複項目を省いて340件に整理した。項目として「自身で飲食物を用意する」、「終電を気に得ずそのまま寝られる」、「普段見られない様子が見られる」、などが得られた。

「授業」において、評価項目として485件を抽出した。そのうち重複項目を省いて461件に整理した。項目として「自宅にいることによる怠惰」、「資料の見やすさ、声の聴きやすさ」、「評価の難しさ」などが得られた。

「就職活動」において、評価項目として581件を抽出した。そのうち重複項目を省いた438件に整理した。項目として「企業のより多くの求職者の獲得」、「求職者の緊張がほぐれる」、「移り映えのための用意」、などが得られた。

全体に共通する評価項目として、「移動にかかる時間、費用の削減」、「空気感が掴めないが故の会話のぎこちなさ」、「自宅でリラックスできる」などが得られた。

評価項目の分類

分類方法

評価項目の内容を全て確認し、以下の分類基準に則って分類を行った。

立場…行為の運営者となるか、参加者となるか。

人数…2人、複数、不特定多数の3段階で評価する。

親密度…交流相手との関係性。行為ごとに相対的に低、高の2段階で評価する。

双方向性…コミュニケーションが相互に行われているか。

タイミング…ここでは前(準備や移動)、中(行為の最中)、後(帰宅や後片付け)の3段階で評価する。

同時性…非同期(リアルタイムでない)、同期(リアルタイム)の2段階で評価する。

方法…遠隔、対面、併用(一部は対面で交流しており、一部は遠隔で交流する)の3段階で評価する。

種類…行動の分野の内容を見て分類するため、行為ごとに下位分類が変化する。

結果

行動ごとに分類結果と内容をまとめる。

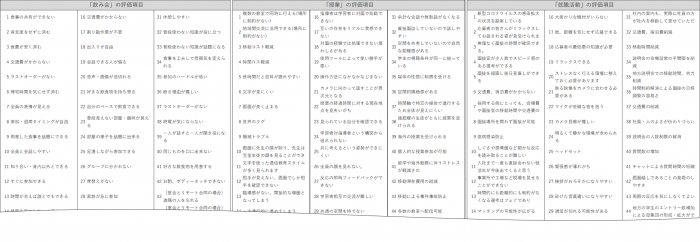

飲み会

内容を確認したところ、種類の分類は出来なかった。分類基準としては、「タイミング」以外でほとんど分類ができなかった。「タイミング」の下位分類ごとに内容の違いを見ていく。行動前の段階では、幹事の店の予約が不要になる代わりにURLを送付する、自分での飲食物の用意、服装やメイクに気を遣わないが部屋を片付けなければいけない等の準備に関する項目が得られた。ツールによってはエフェクトを用いて背景や自身の顔を加工するといった準備も見られた。行動の最中の段階では、同時に1人しか話せないため緊張する、周囲に気を遣わず話ができる、家事などで途中退出・参加が容易にできる等、会話や自宅のことに関する項目が多く得られた。行動の後の段階では、お金の集計をせずに済む、終電を逃すということがない、後片づけが面倒である、酔った人の介抱が必要ない等の項目が得られた。「タイミング」に関わらないものとしては、普段会えない人を誘える、低コストでできる等の項目が得られた。

授業

「種類」の分類は6項目となったが、ほとんどが講義に関するものであった。「立場」の基準で特にばらつきがあり、教師、学生のどちらの観点においても多くの項目が分類できた。独特な評価項目として、「自宅にいることによる怠惰」、「資料の見やすさ、声の聴きやすさ」、「評価の難しさ」などが得られた。

就職活動

「種類」の分類は3項目であり、「面接」に該当するものがほとんどであった。「立場」や「タイミング」について多くばらつきが見られた。独特な評価項目として、「企業のより多くの求職者の獲得」、「求職者の緊張がほぐれる」、「移り映えのための用意」、などが得られた。

考察

いずれの行為についても移動の手間や費用の削減、自宅にいることによる精神的な余裕が利点となっていると考えられる。遠隔ツール利用によるデメリットとして音声の聴き取りづらさがあるが、講義においてはむしろ聞き取りやすいという項目が多く、相手との本来の距離感によっては、コミュニケーションが促進されることが考えられる。

また、遠隔における飲み会などの砕けた場面では発言しにくいという項目が上がったが、授業や説明会といったフォーマルな場ではむしろ周囲を気にせず発言しやすいという項目が多かった。よって遠隔による精神的な距離感が、かえってコミュニケーションを活性化させる可能性があることが分かる。行為ごとの分類のばらつきの違いから、

まとめ

脚注

- ↑ 総務省統計局:平成28年社会生活基本調査、 2016

参考文献・参考サイト

- 東京都産業局:多様な働き方に関する実態調査(テレワーク) 結果報告書、2020

- 文部科学省:遠隔学習ガイドブック第3版,2018

- 玉木秀和、他:遠隔会議における発話の衝突と精神的ストレスの関係、研究報告グループウェアとネットワークサービス (GN)、10、1-6、2011

- 日本総合研究所:オンライン授業がもたらす教室の変革、https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36280(閲覧日 2020年7月3日)

- 日本総合研究所:COVID-19が促すデジタル社会への転換、2020

- 厚生労働省:テレワークで始める働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック、2019

- 星野、他:遠隔授業における学習の理解度に影響を及ぼす要因の分析、日本教育工学会誌、24、197-202、2000

- 日本医療政策機構:医療ICTに関する意識調査、2016

- 厚生労働省:遠隔医療に関するアンケート調査、2008

- 日本トレンドサーチ:オンライン飲み会に関するアンケート、2020