「生涯学習支援施設「U-PLAYCE」の提案」の版間の差分

(→リモートワークの普及がもたらす地方創生の可能性) |

|||

| (3人の利用者による、間の56版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | '''村田ショーン拓也/大分県立芸術文化短期大学美術科造形専攻''' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ''Keywords: Community, DesignProduct Design, Visual Design'' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ==リモートワークの普及がもたらす地方創生の可能性== | ||

| + | 2018年私の地元である山口県宇部市はSDGsの達成に向けた優れた取り組みを提案する29都市の一つとして「SDG未来都市」に選定された。しかしながら依然として市が抱える問題は多く、その中でも深刻な問題の一つとして都市部への人口流出が挙げられる。要因としては山口県が福岡や広島などの都市圏に隣接していることや魅力的な職業が少ないことが指摘されているが、最近の急速なリモートワークの普及により、働く場所や働き方は多様化され、もはや必ずしも都市圏でなければ魅力的な仕事はできないというような考え方は変わりつつある。しかしながらまだ都市部との情報の量や質の格差が大きいことは事実であり、こうした格差を是正し、リモートワークの可能性を最大限に活用した新しい働き方を支援するような基盤を整えることが地方創生に必要なテーマであると考えている。 | ||

| − | == | + | ==あらゆる需要を包み込む「うつわ」のような場所の提案== |

| − | [[ファイル:27 トレース | + | [[ファイル:27 トレース v.jpg|図1ユープレイスの構造|サムネイル]] |

| − | + | [[ファイル:27 トレース-07.jpg|図2.1階:ブックカフェ|サムネイル]] | |

| + | [[ファイル:27 トレース-06.jpg|図3.2階:託児所・ティーンスタジオ|サムネイル]] | ||

| + | [[ファイル:27 トレース-05.jpg|図4.3階:図書館|サムネイル]] | ||

| + | |||

| + | U-PLAYCEは複合的なコミュニティ空間の提案から子育てと仕事の両立を支援するサービスまでを視野に入れた生涯学習支援施設である。(図1) | ||

| + | |||

| + | 1階:ブックカフェ<br> | ||

| + | 電車の待ち時間やちょっとしたランチなど短い時間の手軽な利用に。(図2)<br> | ||

| + | |||

| + | 2階:託児所/ティーンスタジオ<br> | ||

| + | 託児サービスを行うフロア。また、ワークショップや会議、講演を行うことのできる多目的ホールも完備。(図3)<br> | ||

| + | |||

| + | 3階:ライブラリー<br> | ||

| + | 主にワークラウンジとして仕事や勉強などの長時間利用ができる。また、様々な本棚を通して本(情報)との接し方を提案。(図4)<br> | ||

| + | |||

| + | {{Clear}} | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ==企画のまとめ== | ||

| + | [[ファイル:プレゼンボード .jpg|サムネイル|パネルセッション用ボード]] | ||

| + | 情報社会の現代において1日にメディアと触れる時間は6時間ほどとまで言われ、その大半がスマートフォンからの情報である。図書館やブックカフェの「本」という情報媒体を構想の主軸に添えていることもスマートフォンからの情報に依存しがちな現代人に高いメディアリテラシーを養う必要性を感じているからである。<br> | ||

| + | また、リモート化による働き方や職場の多様化は個人でできる仕事の可能性を押し広げた反面「会う」必要性を薄れさせ、人と人との間に実際的な距離をつくりかねない。そんな時だからこそ個人でできることとコミュニティ空間を複合した場所が必要だと感じる。また、様々な働き方が入り交じる新たなコミュニティの存在は地元で働きたいと考える若い世代にとって「働くこと」を改めて考えさせるものになれると期待している。 | ||

| − | |||

{{clear}} | {{clear}} | ||

<br> | <br> | ||

| − | == | + | ==参考文献・参考サイト == |

| − | * | + | * 宇部市SDGs ~持続可能なまちづくりに向けて~(2020年9月16日)[https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/sdgs/index.html 宇部市公式ホームページ] |

| + | * 博報堂DYメディアパートナーズ 「メディア定点調査2019」時系列分析より(2019年5月23日)[https://www.hakuhodody-media.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/HDYmpnews20190523.pdf 博報堂DYメディアパートナーズ広報室] | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | [[Category: | + | [[Category:その他のデザイン]] |

2020年10月24日 (土) 18:00時点における最新版

村田ショーン拓也/大分県立芸術文化短期大学美術科造形専攻

Keywords: Community, DesignProduct Design, Visual Design

リモートワークの普及がもたらす地方創生の可能性

2018年私の地元である山口県宇部市はSDGsの達成に向けた優れた取り組みを提案する29都市の一つとして「SDG未来都市」に選定された。しかしながら依然として市が抱える問題は多く、その中でも深刻な問題の一つとして都市部への人口流出が挙げられる。要因としては山口県が福岡や広島などの都市圏に隣接していることや魅力的な職業が少ないことが指摘されているが、最近の急速なリモートワークの普及により、働く場所や働き方は多様化され、もはや必ずしも都市圏でなければ魅力的な仕事はできないというような考え方は変わりつつある。しかしながらまだ都市部との情報の量や質の格差が大きいことは事実であり、こうした格差を是正し、リモートワークの可能性を最大限に活用した新しい働き方を支援するような基盤を整えることが地方創生に必要なテーマであると考えている。

あらゆる需要を包み込む「うつわ」のような場所の提案

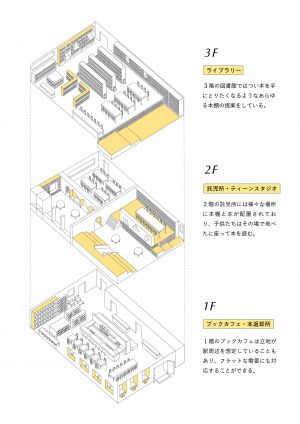

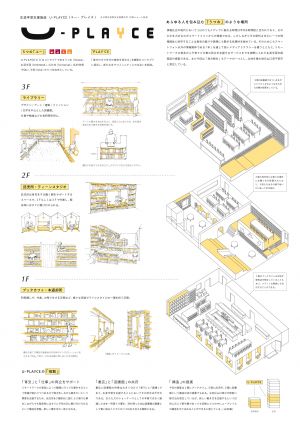

U-PLAYCEは複合的なコミュニティ空間の提案から子育てと仕事の両立を支援するサービスまでを視野に入れた生涯学習支援施設である。(図1)

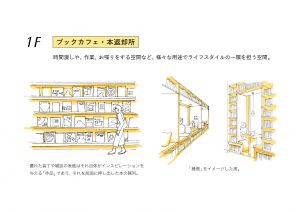

1階:ブックカフェ

電車の待ち時間やちょっとしたランチなど短い時間の手軽な利用に。(図2)

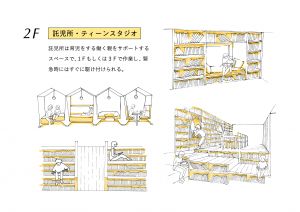

2階:託児所/ティーンスタジオ

託児サービスを行うフロア。また、ワークショップや会議、講演を行うことのできる多目的ホールも完備。(図3)

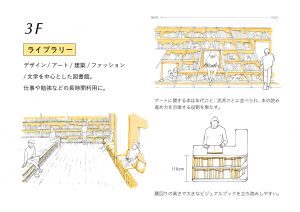

3階:ライブラリー

主にワークラウンジとして仕事や勉強などの長時間利用ができる。また、様々な本棚を通して本(情報)との接し方を提案。(図4)

企画のまとめ

情報社会の現代において1日にメディアと触れる時間は6時間ほどとまで言われ、その大半がスマートフォンからの情報である。図書館やブックカフェの「本」という情報媒体を構想の主軸に添えていることもスマートフォンからの情報に依存しがちな現代人に高いメディアリテラシーを養う必要性を感じているからである。

また、リモート化による働き方や職場の多様化は個人でできる仕事の可能性を押し広げた反面「会う」必要性を薄れさせ、人と人との間に実際的な距離をつくりかねない。そんな時だからこそ個人でできることとコミュニティ空間を複合した場所が必要だと感じる。また、様々な働き方が入り交じる新たなコミュニティの存在は地元で働きたいと考える若い世代にとって「働くこと」を改めて考えさせるものになれると期待している。

参考文献・参考サイト

- 宇部市SDGs ~持続可能なまちづくりに向けて~(2020年9月16日)宇部市公式ホームページ

- 博報堂DYメディアパートナーズ 「メディア定点調査2019」時系列分析より(2019年5月23日)博報堂DYメディアパートナーズ広報室