感情のコントロールと「逃げ場」の研究

- 発達障がい当事者の場所利用に着目して -

- 吉水久乃 / 九州大学 芸術工学府

- Hisano YOSHIMIZU / Kyushu University

- 平井康之 / 九州大学 芸術工学院

- Yasuyuki HIRAI / Kyushu University

Keywords: 感情のコントロール, 逃げ場, 発達障がい

- Abstract(80ワード)

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

研究背景と目的

社会生活を営む上では、感情を適切にコントロールすることが必要である。だが、特に発達障がいがある人々は、特定の状況において感情のコントロールが難しくなることがある。さらに、そうした状況に陥った時に「周囲に理解されない」、「『逃げ場』がない」という困り感を持っていることがある。

TEACCHプログラム[1]などの自閉症・発達障がい者支援では、「逃げ場」となる物理的な空間の必要性が指摘・実践されてきた。「逃げ場」は自分の意思で使える解決策になるだけではなく、「逃げ場」があるという認識をもつことが感情の安定化につながるという点でも重要である。

本研究では、発達障がい当事者(以下、当事者)をエクストリームユーザーととらえ、特に「逃げ場」となる物理的な場所に注目する。そして、当事者が感情をコントロールすることが難しくなったときに回復する過程と、そのために利用される「逃げ場」の関係に注目する。「逃げ場」となる場所とその利用過程を収集し、当事者が「逃げ場」となる場所に求めている質(物理的な環境、心理的な機能)及び、利用時の課題点を抽出することで、「逃げ場」となる場所の利用過程のデザイン要件を示すことを目的とする。

研究の方法

調査の概要

本研究では、文献調査、支援者ヒアリング、当事者ヒアリングの大きく3つの調査を行う。

文献調査では、用語の定義を行ったうえで、発達障がいにおける感情のコントロールの困難さ、そして、それに対する対処についての知見をまとめた。

支援者ヒアリングでは、臨床心理士の方にヒアリングを行い、当事者の感情のコントロールに対する困り感にいくつかの段階があることを示した。また、「逃げ場」となる場所を設置・確保している事例を持つ施設の方にヒアリングを行い、それらの利用事例から、当事者が気持ちを落ち着かせる状況についての仮説を立てた。

当事者ヒアリングでは6名の当事者にデプスインタビューを行い、感情のコントロールが難しくなった際に気持ちを落ち着かせた経験について、場所の利用を軸にお話を伺った。これらの分析から支援者ヒアリングまでで立てた仮説を検証・修正した。

調査の対象

本研究では、職場や学校を調査対象とする。これらの場所は「セカンド・プレイス」(レイ・オルデンバーグ, 1989)とも呼ばれ、1日の中で長い時間を過ごす集団生活の場である。「セカンド・プレイス」は、「ファースト・プレイス」と呼ばれる自宅や「サード・プレイス」と呼ばれる公共の場所と比べ、そこで過ごすことが強制され人との関わりも求められがちだと考えられる。そのため、感情を安定させて過ごせる環境を整えていくことが特に重要だと考え、研究対象とした。

文献調査

用語の定義・解説

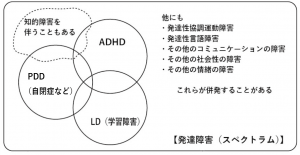

- 発達障がい:脳の一部機能障がいのために、成長とともに発達するはずの知能・精神活動・運動機能などが妨げられ、認知・行動に特有の状態像が現れる障がい(図1)。感情のコントロールの困難さに関わる特性として、以下が代表的にあげられる。

- ASD:思い通りに行かない、予想外のことが起こるとパニックになる

- ADHD:気分・覚醒レベルのコントロールが難しい、衝動性がある

- 逃げ場:感情のコントロールの目的で利用されるもの・こと・場所など。

- パニック:辞書によると、強い恐怖・不安・驚きなどにより陥る混乱状態。また、当事者が、自身の感情の混乱状態を表す言葉として使うことがある。

本研究では、

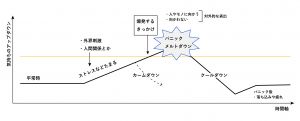

- カームダウン:パニック前に、落ち着くこと。

- クールダウン:パニックを起こした後に、落ち着きを取り戻すこと、と定義する。

事前準備の重要性

人間は、「いつでも逃げられる」という安心感があるだけでストレスが減ることが実証されている(Abelson, 2008)。つまり平常時から、何かあった時に備えて対策を立てておくことで、より落ち着いて過ごせると考えられる。

ソフト面の事前準備

事例として「自分の取扱説明書」などの作成がある。他者に見せて障がいへの理解を求めることを目的に作成される場合もあるが、当事者が作成の過程で自己理解を深め、感情のコントロールについて困ったときの対処法を事前に考える機会になるという側面がある。

ハード面の事前準備

当事者が利用する「逃げ場」については、TEACCHプログラムの提唱する空間の構造化支援の一部として設けられる「カームダウンエリア」がある。小・中学校の設備整備指針[2]では「落ち着きを取り戻すための空間」の必要性について言及しているが、親川ら(2015)は中学特別支援学校におけるクールダウン環境の調査から、それが必ずしも四方を囲われたパーソナルスペースである必要はなく、空間に可変性を持たせることが重要であることを示した。一方、苅田(2009)は、小屋状のカームダウン空間を開発し、その利用による障がい児のストレス減少を定量的に示した。リラクゼーションを目的としたものでは「スヌーズレン」がある。また、当事者がバリアと感じる建築環境について、主に感覚過敏という障害特性に注目して明らかにした研究もある(金波、2012)。

定型発達の人についても、心理学や建築計画などの分野で居場所の研究が多くなされている。また、泊、吉田ら(2000)は、様々なネガティブな感情状態に応じてどのような場所が利用されやすく、その場所にどのような心理的機能を求めているかを明らかにした。他にも、ストレスからの回復環境を評価する指標の開発や、人々が気分転換に利用する空間の物理的特徴についての調査がなされている。

「逃げ場」となる場所の設置事例

近年、パニック時やパニックの起こりそうな時に少人数で入って過ごせるような「カームダウン空間」の整備が、公共の場所や学校で行われる事例がある(図2)。

フィールド調査1 支援者ヒアリング

臨床心理士および、当事者が過ごす職場や学校などの支援者へのヒアリングを行った。これにより、①当事者が感情のコントロールに対して感じている困り感を整理した。②当事者がパニックになりそうな時どのように気持ちを落ち着かせているかを聞き取り、仮説を生成した。

感情のコントロールのフェーズ

支援者へのヒアリングと文献調査を合わせて、当事者の感情のコントロールの主観的フェーズを示す図式を仮説的に作成した(図3)。

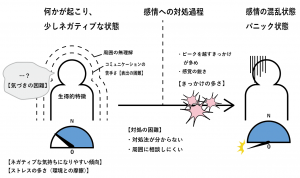

当事者の「感情のコントロール」への困り感

当事者は定型発達の人に比べ、生得的な障がい特性や後天的な心理特性により、感情のコントロールにおいて様々な困難さを感じることがある(図4)。以下で詳しく述べる。

ネガティブな感情に傾く心理特性

幼少期から周囲の無理解や、否定された経験を積み重ねている場合が多いためか、当事者はそもそもネガティブな気持ちになりやすい傾向にあるという。また、高機能自閉症者の心理特性を分析した池田ら(2017)によれば、彼らは定型発達者と比較して、ストレスを抱えた際に問題の積極的な解決や肯定的な解釈を行いにくく、問題解決の放棄や回避を行いやすい傾向にある。

不調・ストレスの原因の多さ

定型発達者を前提に作られた環境が当事者にとっては快適でなく、普段からストレスがたまりやすい。また、周囲からは些細に見えるようなきっかけ(予定の変更、大きな音など)で、ストレスが限界を超えてしまうことがある。

感情に気づくことへの困難

発達障がいの特性として、他人や自分自身の感情の細かいニュアンスに気づくことが苦手な傾向があるという指摘がある。つまり、怒りや悲しみ、緊張感などのストレスを気づかないうちにため込んでしまう可能性がある。

感情の表出の困難

表情に表しにくかったり、言葉でうまく感情を伝えられない場合がある。また、これまで否定されたり注意されたりした経験から、表出を抑制してしまうことがある。

感情への対処の困難

コミュニケーションの苦手さから周囲へ相談しにくいと感じていることがある。普段から気分転換などの対処法が分からなかったり、始められなかったりする。

感情のコントロールに関わる支援ツール

前節で述べたような困難に対応して、様々な支援がある。感情を視覚化して理解できるようなキットや、気分転換リストの作成などがあげられる。

仮説生成

「逃げ場」となる場所を設置・確保している施設等の支援者へのヒアリングの結果として、当事者が気持ちを落ち着かせる状況をマトリクスにまとめ、以下の仮説を得た。

- 「空間、場面を分ける」ことと「行為を行う」ことを組み合わせて対処している。

- 「逃げ場」になる場所を設けることには、大別すると以下の3つの妥当性がある。

①今いる場所を離れる必要性が生じているから

②「逃げられる」という安心感があるだけでストレスが減るから

③逃げ場を使うと、何らかのメリットがあるから

- 自分で行動できる場合と、他人に促される場合がある。場所を利用中も、人との関わりが重要な意味を持つことがある。

また文献調査と合わせて考えると、「逃げ場」となる場所は、必ずしも確固としたパーソナルスペースでなくてもよい。そこで、「逃げ場」の設営などを行う場合も念頭に置き、「逃げ場」の利用過程のデザイン要件を示すべきと考えられる。

フィールド調査2 当事者ヒアリング

発達障がい当事者である被験者6名に対し、半構造化インタビューを実施した。被験者はいずれも、言語コミュニケーションが取れ、社会人として職場(就労移行支援所含む)に所属する方を専門の機関に紹介していただいた。インタビューでは、職場・学校で「逃げ場」となる場所を利用しながら感情を落ち着かせた体験を時系列で語ってもらった。

仮説の検証

支援者ヒアリングで立てた3つの仮説を検証する。

まず、<「空間、場面を分ける」ことと「行為を行う」ことを組み合わせて対処している。>であるが、被験者の経験からは、「トイレで/読書をする」、「パーテーションで区切られた場所で/目をつぶってすごす」、「休憩室で/腹ばいに寝転ぶ」など、自分の行いたい行為が可能になる場所に移動する様子が示唆された。 次に、<「逃げ場」になる場所を設けることの3つの妥当性>について、被験者の言葉から裏付けることができた。 ※プレゼンで詳細を紹介する

最後に、<自分で行動できる場合と、他人に促される場合がある。>であるが、今回の被験者は全員、現在は自発的に気持ちを落ち着けるための行動を始めていると回答した。ただし、それは急激な感情の変化に際したときに限定されるようであり、「徐々にストレスがたまる」という感覚は自分では分からないと答えた方もいた。

まとめ

考察

脚注

- ↑ TEACCH Autism program by UNC https://teacch.com/ (2020.7.13 最終閲覧)

- ↑ 文部科学省、小学校施設整備指針(平成31年3月改定)

参考文献・参考サイト

- 発達障がい情報・支援センターHP http://www.rehab.go.jp/ddis/(2020.7.13最終閲覧)

- James L. Abelson and others, Effects of perceived control and cognitive coping on endocrine stress responses to pharmacological activation(2008)

- NHKサイト「困りごとのトリセツ」http://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/index.html(2020.7.13最終閲覧)

- 泊、今野、吉田, 「感情状態とプライベート空間の7機能―場所利用を媒介として―」(2000)

- 親川、小倉, 「中学校特別支援学級におけるクールダウンのための空間構成に関する研究」(2015)

- 苅田, 「障がい児のためのカームダウン環境(COZY Room)の開発・評価」(2009)

- 金波、園田, 「自閉症スペクトラム障がいのバリアフリー環境に関する研究」(2012)

【画像引用元】

- カームダウン・クールダウンについて(エコモ財団による紹介ページ)

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/calmdown-cooldown/ (2020.7.13最終閲覧)