昆虫食を日常に取り込むデザイン的アプローチ

- 身体的支援機能・知的支援機能・精神的支援機能・技術的支援機能の観点から -

- 加治幸樹 / 九州大学 芸術工学部

- 山野和磨 / 九州大学 芸術工学部

Keywords: Speculative Design, Insect Food

目的

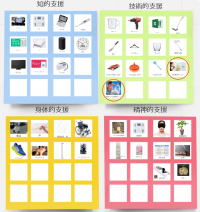

サービスは、レシーバー(サービスの需要者)の「状態変化」を引き起こすことであり、コンテンツ(内容)およびチャネル(方法)はその実現手段といえる[1]。また、実現手段の方向性として、身体的支援・知的支援・精神的支援・技術的支援の4つの支援機能に分けて考えることができる[2]。

本研究では、既存のモノが提供する機能のありようについて、4つの支援機能の観点から整理し、「新たな付加価値を持つモノ」を提案することを目的とする。

現状の把握

背景

世界で有⽤なバイオマス、タンパク源として昆⾍⾷に関⼼が向いている。 しかし戦後、政策によって作り上げられてきた「害⾍観」と、⾷の 多様化によって⾷として昆⾍を捉えることが難しくなっている。 また⾷と捉えるにしても未来⾷品としてではなく、伝統⾷品、嗜好品、趣味とし て捉えられており、⽇常の⾷事範囲からは疎外されているのが現状だ。

調査

昆虫の栄養価について調査を行ったが、 未来における⽇常⾷としての昆⾍のあり⽅をデザインフィクションを⽤いて提⽰する。その結果、社会に昆⾍⾷を⽇常に取り込むアプローチを各々で模索してもらうことで、次のスペキュレーションが産まれる。 この思索プロセスを踏んでもらうことで、⾷として昆⾍を捉えてもらうことが⽬的である。

方法

未来における⽇常⾷としての昆⾍のあり⽅をデザインフィクションを⽤いて提⽰する。その結果、社会に昆⾍⾷を⽇常に取り込むアプローチを各々で模索してもらうことで、次のスペキュレーションが産まれる。 この思索プロセスを踏んでもらうことで、⾷として昆⾍を捉えてもらうことが⽬的である。

アイデア展開

外部リンク

- プロジェクト紹介サイト https://www.example.com

脚注