ネットスーパーにおけるサービスの研究

- A Study on Services in online supermarkets -

- 劉群 / 九州大学 大学院芸術工学府

- LIU Qun / Graduate School of Design, Kyushu University

- 田村良一/ 九州大学 大学院芸術工学研究院

- TAMURA Ryoichi / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Online supermarket, Consumer awareness, Usage process

- Abstract

- In recent years, online supermarkets have become a growing business in japan that is attracting a lot of attention. Because of the feature of same-day delivery, it has raised hopes that it can be used to support the underprivileged. However, the rate of use is still low, leaving many of them unable to make a profit. Designing services to satisfy a more diverse range of consumers is an important issue. In this study, we compared user awareness and the current state of services to find out the gap between them.

目次

研究の背景と目的

日本国内のネットスーパー市場が拡大し続け、大手ネットスーパーの動きも近年活発化になっている。また今年のCOVID-19により、スーパー店頭で人との接触を避けるため、食料品を自宅まで届けてくれるサービスの需要が顕在化し、ネットスーパー業界は好調である。[1]

ネットスーパーは主に店舗を基点にした地域密着型サービスであるため、生鮮食品などの商品が即日手に入れられることがその特徴といえる。近年、ネットスーパーは利便性の良いサービスとして、高齢者の買い物支援策としても注目を集めている。少子高齢化と地域過疎化の背景の下、ネットスーパーは社会基盤を維持するため必要不可欠なサービスと考えられる。しかし、多くのネットスーパーの業者はまだ収益化に苦しんでおり、赤字が続いて事業を撤退した例も過去から見られた。その理由として、利用者の意欲は高いが、実際の利用率は低い水準にとどまっていることである。[2]これからもサービスを持続していくために、多様な利用者を配慮し、利用者がより満足できるようなサービスデザインが必要になる。

そこで、本研究はネットスーパーに関する利用者の意識を先行研究から抽出し、サービスの現状と対照して存在するギャップを明らかにし、現行のネットスーパーサービスの特徴を整理ことを目的としている。

研究の方法

調査の概要

本研究では、利用者意識の文献調査とサービスの事例調査二つの調査を行った。

まず研究の切り口として、利用者の利用プロセスを参考例から定義した。その上、ネットスーパーに対する意識調査を集め、プロセスごとの利用キーワードを抽出した。

サービスの事例調査では、意識調査から抽出した項目を用いて主流のネットスーパーサービスの調査を行った。

最後、利用者意識とサービスの現状と対照し、考察を行った。

本研究で用いるプロセス

本研究では、利用者が実際にネットスーパーサービスを利用する時の一般的なプロセスを切り口としてネットスーパーサービスの現状を考察する。日本のネット通販を代表とした「楽天市場」の利用ガイド[3]などを参考に、本研究で用いる利用者プロセスを以下の3つに定義する:商品情報収集、購入手続き、商品配達。

・商品情報収集:商品を検索、閲覧、そして商品情報を確認し、意思決定を行う段階

・購入手続き:実際の商品購入に入り、支払いを行う段階

・商品配達:注文後商品が届くまでの段階

利用者意識の文献調査

調査対象

本研究は、以下の三つの調査を選定し、意識調査をもとに調査項目を抽出した。

調査1:プレシニア・シニアのネットショッピングに関する実態調査[4]この調査はネットスーパーの主な利用者層は中高年層を配慮し、高齢者がネットショッピング利用の特徴を把握するための調査である。

調査2:ネットスーパーに関する意識調査[5]この調査はネットスーパーに関する利用意識、特に中高年層の意識を把握するための調査である。

調査3:2020年5月総合EC・ネットスーパー利用動向調査[6]これは、消費者の最新の利用動向を把握するため調査である。

抽出項目

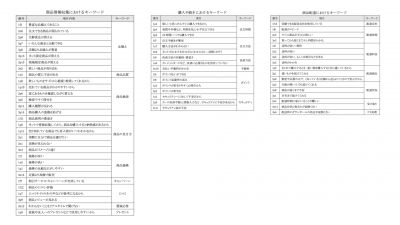

上記の三つの調査から、ネットスーパーの利用に関するポジティブな項目(以下pで略称する)とネガティブな項目(以下nで略称する)を整理した。また調査1では、ポジティブとネガティブ関係なく重視する項目(以下1fで略称する)も調査項目として抽出した。抽出した項目は図1で示す。

具体的には、調査1での調査項目はネットショッピング使う理由(1p)、ネットショッピング使わない理由(1n)とネットショッピング重視のこと(1f)三つである。調査2での主な調査項目はネットスーパーを使う理由(2p)とネットスーパをー使わない理由(2n)である。そして調査3では、ネットスーパーを使うよかった点(3p)とネットスーパーを使う困った点(3n)二つを調査項目として抽出した。

利用者意識のまとめ

図1で抽出された項目に対し、前節で用いる利用プロセスの視点から項目を再整理し、三つプロセスに当てられた。三つのプロセスに分類できない項目を排除した後、関連する項目のキーワードを抽出し、結果は図2にまとめた。 商品情報収集におけるキーワード:品揃え、商品品質、商品検索、商品の見せ方、商品価格、キャンペーン、口コミ、質疑応答、プレゼント 購入手続きにおけるキーワード:注文時間、注文方法、決済方法、手数料、ポイント、セキュリティ

商品配達におけるキーワード:配達会社、配達時間、配達料金、配達商品、配達状況、受け取り、ゴミ処理

サービスの事例調査

調査対象の選定

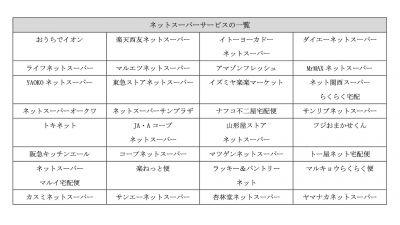

上記の利用意識の項目を持ち、本研究は現在運営されているネットスーパー32社を対象として選定し、事例調査を行った。調査対象とするネットスーパー一覧は図2にまとめる。

調査結果

事例調査の結果は、利用プロセスごとに考察を行った。

商品情報収集

今回調査を行った32社の際、取扱商品数はほとんど1万点以下、そのうち商品数が圧倒的に多いのがアマゾンフレッシュで、17万点以上の商品揃っている。またネットスーパーと実店舗での商品の差別化についてもあまり見られていなく、多くのネットスーパーでは実店舗から一部商品を選んで出品している。ネット限定商品が揃っているのはイオン、イトーヨーカドー、アマゾン、東急と阪急五つの大手で、地域のスーパーにとって商品の差別化がまだ課題に残っている。図3で示すように、毎日特売り商品やキャンペーンを行う会社は半数であり、利用者の閲覧頻度を上げているため有効な方法である。

利用者が商品検索の時、ほとんどの会社は「おすすめ商品」と「商品特集」の形で商品を推奨するが、「商品ランキング」の導入は楽天西友とラッキー&パントリーネット2社だけである。また利用者がサイトで商品を閲覧する時、チエックした商品の履歴を提示するのも購入に繋ぐ手段だが、今回の調査では1社しか採用していない。また、検索機能のデザインについて、最も一般的な形は「カテゴリー検索」と「フリーワード入力」を合わせた仕様になっている。注目キーワードの提示や価格帯絞りなどの機能も有する検索はわずか数社しか採用していない。

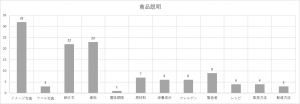

商品の説明はECサイトにおける非常に重要なところである。図4で示すように、今回調査したネットスーパーでは、全体的に説明が少ないことがわかった。商品のイメージ写真一枚と説明文一言のサービスが多い。生鮮食品について産地を明記するサービスが多く、日本の消費者は産地への意識が高かいことが読み取れる。それ以外の説明項目は賞味期限、原材料、栄養成分、アレルゲン、製造者、レシピ、取扱方法、配達方法がある。楽天西友ネットスーパー、アマゾンフレッシュ、MrMAXネットスーパー、YAOKOネットスーパー、阪急キッチンエールとラッキー&パントリーネットは商品説明が最も詳しいサービスである。

ECサービスでは重要な口コミ機能には、ネットスーパーでは道入率はまだ低い。32社のうち4社のみがレビュー機能をつかっている。

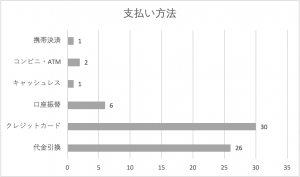

注文手続き

高齢者を配慮した電話注文やFAX注文は、それぞれ6社と4社が道入している。支払い方法については図5でまとめている。代金引換とクレジットカード二つの組み合わせが主流のやり方で、それ以外に高齢者が使いやすいため口座振替は6社も使われている。キャッシュレスと携帯決済などの支払い方法はAmazonのみ導入しており、各社では支払い方法について保守の傾向が見られている。また利用者にセキュリティー上の不安を解消するため、9社がトップページにSSL暗号通信の説明をつけている。

商品配達

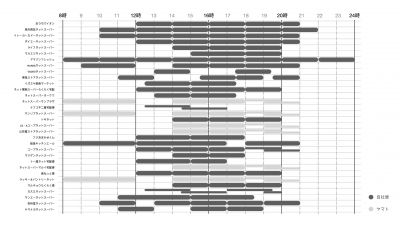

最短配達時間について、各社の差別が少なく、基本3時間から5時間の間で届くことができる。また、買い物の融通性を配慮し、配達時間の指定可能時間は三日間以内が多く、一週間から二週間先まで指定できるサービスもある。当日の配達時間は図6で示しているように、一つの配達時間帯は2〜3時間枠のサービスが多く、そして配達便数について、大手のサービスでは多くの時間帯で配達が可能な仕組みになっている。それ以外の地域のサービスにとって、ヤマトを採用する以外に一日4便を保つが限界で、前後の配達便の間で空白時間が生じている現象がわかった。また一つ時間枠内のさらなる詳しい時間指定ができない状態である。

配達の基本料金について、半数以上は300円から500円までにあり、300円以下の会社はわずか4社しかない。またほとんどの会社は一定金額買い上げすると配達料金が割引また無料になる仕組みになっている。そしてローヤルユーザーを育つため、月頻度の使い放題プランはライフネットスーパー、イズミヤ楽楽マーケットと楽ねっと便三社は現在つかっている。それと似て、ナフコ不二屋宅配便とトー屋ネット宅配便の2社では会費を支払うことで配達が無料になるサービスがある。全体的見ると配達の料金が高く、そして上昇する傾向がある。

商品受け取りの際、店舗受け取りが利用できるサービスは7社、また不在の時置き便として対応できるサービスは9社である。再配達の際、7つのサービスは再配達料を払う必要があり、そしてアマゾンフレッシュと山形屋ストアネットスーパーは不在の時注文が直接キャンセルされるので少し不便を感じている。

考察

今回の調査では、ネットスーパーとリアル店舗の運営方法の区がまだできていないことが読み取れた。ネットスーパーは、既存スーパーのオムチャネルとして発展していくが、現時点ではまだリアル店舗の付属のような特性が強い。実際ネットスーパーで揃っている商品は、リアル店舗と全く同じか一部を選定しており、消費者がネットならではの商品を求めているニーズにはまだ答えられていない。そのため、地域の消費者にとって、ネットスーパーの利用はリアル店舗の補完意味として捉え、真の売り上げ伸びることが難しい状態である。

ネットスーパーの利用に最も抵抗を感じる理由は「実際に見て選べない」である。この抵抗を少しでも下げるため、実際の商品の写真や店舗の写真を載せたり、できれば多くの商品情報を載せたりしたほうがいい。しかし、今回の調査対象では、ほとんどのネットスーパーの商品にとって、参考になれる情報かないのが残念である。商品のイメージ写真一枚だけでは消費欲に繋ぐことは難しいと思われる。阪急、MrMAXとYAOKOなどの事例では、商品に関する情報が豊富で、参考レシピも提供しており、顧客体験の満足度が高い。

商品の位置づけ以外、新しい技術などにも対応が遅れている。リアル店舗では決済方法やポイント制度などの多様性はあるが、ネットスーパーではポイントが利用できないの事例が多く見られた。またキャッシュレス決済などもほとんど導入されず、保守的傾向が強く感じられた。また商品配達に関して、注文完了から商品受け取りまでの情報伝達がうまくできず、配達情報の反映が遅く、また状況を把握ための手段も提供されていない。配達時間帯の指定も基本2時間の単位で、より柔軟な対応が欲しいという意見もお問い合わせから多く見られた。

以上のように、現時点でのネットスーパーは、消費者にとって止むを得ずの時使う手段の一つで、消費者が楽しく過ごせるサービスにはまだ整備されていない。大手の各社は商品から配達までよりきちんとできているが、配達時間帯のさらなる柔軟な対応、新技術や新商品の導入によって新しい顧客層の開拓がまだ課題に残っている。

まとめ

本研究はネットスーパーに関する利用者の意識とサービスの現状を対照し、改善すべき問題点を明らかにした。これからは外国の先進事例調査や、消費者による事例の評価などを行い、ネットスーパーにおけるさらなる成長の方向性を探究していく。

脚注

- ↑ 矢野経済研究所,2020年版 食品の通信販売市場~コロナショックとサブスク拡大で見直される食品EC~ https://www.yano.co.jp/market_reports/C62105700 (2020年10月4日 閲覧)

- ↑ 日本政府金融公庫,平成28年度下半期消費者動向調査 https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_170308a.pdf (2020年10月5日 閲覧)

- ↑ 楽天市場ご利用ガイド https://event.rakuten.co.jp/beginner/ (2020年8月17日 閲覧)

- ↑ 株式会社アスマーク,プレシニア・シニアのネットショッピングに関する実態調査 https://www.asmarq.co.jp/data/ex201911senior-shopping/ (2020年8月30日 閲覧)

- ↑ 株式会社プラネット,ネットスーパーに関する意識調査 https://www.planet-van.co.jp/news/info/1272 (2020年8月30日 閲覧)

- ↑ MMD研究所,2020年5月総合EC・ネットスーパー利用動向調査 https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1867.html (2020年9月6日 閲覧)

参考文献・参考サイト

総務省行政評価局(2020)買物弱者対策に関する実態調査 結果報告書

川辺信雄(2011)ネットスーパーの生成と発展,早稲田商学,429,23-78

髙橋郁夫(2016)イノベーターとしてのネットスーパー:業態ロイヤルユーザーの分析から見た特徴と課題,マーケティングジャーナル,36(2),5-20