独立出版(ZINE)への参加に関する研究

- 日本における中国人留学生を対象として -

- 鹿可二 / 九州大学大学院芸術工学府

- Keni LU / Graduate School of Design, Kyushu University

- 杉本美貴 / 九州大学

- Yoshitaka SUGIMOTO / Kyushu University

Keywords: Zine, guidebook

- Abstract

- In recent years, "Zine" have become popular among young people. Zine or fanzines are non-professional, unofficial publications produced by enthusiasts of a particular cultural phenomenon (e.g., literary or musical genres) for the enjoyment of others with the same interests. In this study, we promote the concept of zines to Chinese students in Japan, identify the challenges of participating in zines in Japan, and provide design suggestions to facilitate their participation.

目次

目的と背景

近年、若者の間で「ZINE」というものが流行っています。zineまたはファンジン、リトルプレスとは、特定の文化現象(文学や音楽のジャンルなど)の愛好家が、同じ関心を持つ他の人に楽しんでもらうために制作する非専門的で非公式な出版物のこと。中国でのZINEの人気は欠落している。 自分の考えや趣味を表現するためのツールとして、一般の人はもちろんのこと、デザインやアート関係の実践者や学習者の間も認知度が低いと判明した。日本のZINEの雰囲気はとても自由で活発。中国人留学生の中には、ZINEとは何かを理解した上で、日本でZINE制作や、ZINE交流を参加したいという人も多いようである。

形の自由度が高く、手法やアプローチのバリエーションが豊富なZINEは、作り手の幅を広げてくれる。しかし、あまりにも自由すぎるとジンの制作が難しく、制作方法が不明制作方法が不明瞭になってしまう。

本研究では、日本の中国留学生にZINEという概念を普及させて、日本でzineに参加するための課題を明らかにして、参加しやすくするためのデザイン提案を行う。

研究の方法

中国人留学生がZINEに参加しやすくする要件を明らかにするために、フィールドワーク、インタビューと文献調査をする。まずZINEや独立出版の概念を先行研究からまとめる。その次、ZINEの創作者、出版者、販売者にインタビュして、ZINEの制作・流通の現状と課題を調査して、zineをつくるのプロセスをまとめる。同時に文献調査をして、独立出版(ZINE)の現状や、ZINEのこれからの可能性と他の類似産業の情報を調査する。ZINEの制作や配布に必要なものを把握して、最後にデザイン案を提出して、検証と評価を行う。

先行研究

今までZINEに関する研究は印刷、文化、出版なとの視点からしてきた。

ZINEの定義は小規模で独立した出版物。素材や仕様にとらわれず、決まった形やしきい値がなく、自由度が高く。多様な表現ができる。キャリア、一般の書店では見られない、発売されていない、安くてやりやすい、負担が少ない、出版社と関わらず軽い。独立して印刷され、レイアウトを自分で決める、広告がなく、商業的配慮がなく、アンダーグラウンドな出版物。 ZINEを作る理由は以下の四つ。自分を出発点にして、自分の作品を紹介したり、出版物として整理したり、作品の特定の側面についてコメントしたりすることを意図している。クリエイティブになりたい、独立した創造的なプロジェクトとして出版物を扱う。発表するプラットフォームとして、好きなクリエイターや作品を紹介し、共有を目的とした出版物を制作する。思想を伝えることを目的として、社会的意識や不満や願望があった。 ZINEを選択する理由は制約を受けない自由さと創造性、低コストで、規模や負担が小さい、出版社が自分の作品の形式や文体を受け入れてくれないという三点がある。

文献調査

中国と他地域の現状

日本を含めて、海外のインディー出版は、もともと小規模出版であり、大出版社グループに比べて中小出版社が主体となっている。長い出版の歴史、健全な出版管理機構、比較的自由な出版環境と巨大な市場需要により、独立出版の機会が増え、出版業界は繁栄している。世界の多くの出版国の中でも、比較的成熟した独立系の出版国には、イギリス、フランス、ドイツなどがある。海外で普及している独立出版に比べて、台湾の独立出版は独特の文化を持っている。中国の独立出版はまだ発展段階にあり、海外や台湾のように成熟するまでにはまだ長い道のりがある。出版環境の影響を受けて、インディー出版は常にアンダーグラウンドな出版形態として存在してきたが、近年になってようやく発展してきた。中国大陸の独立出版はまだ発展段階の原因で、中国留学生はZINEに関しての知識は多くないと考えられます。日本にいる時間にzineを楽しめて、帰国して展開続けて可能性もあると考えている。

独立出版の発行方式

独立出版の発行方式は同趣味の発信、展示会や創作バザーなどによるグループ発信、インターネットの発信三つがある。同趣味の発信。独立系出版社を通じて直接、あるいは協力的な流通の場で、すなわち、独立したクリエーターであるか、あるいは出版物の特定の内容に自然な関心を持っている人々のグループからの、あるいはそのグループへの紹介によって得ることができる。展示会や創作バザーなどによるグループ発信。毎年開催されている自主出版のハンドメイド本の展示会。他の人に送ることは、より広く普及させるために有益であり、同じ趣味のグループの中でも知名度を上げることができます。 そのオーディエンスもまた、趣味仲間の幅広いグループの一部であり、これらのニッチな文化の愛好家のほとんどは比較的固定的な支持者である。インターネットの発信。このモードは、主に電子版を制作し、Twitter、Instagram、Facebookなどの公共プラットフォームにコンテンツを投稿することで、オーディエンスとのコミュニケーション、セールスを行うもの。

フィールド調査

インタビュー

中国で活動しているZINEの創作者とプロモーターのグリニさんとデザナー/クリエイターの崔韓さんにインタビューした。 インタビューの内容はzinester(ZINEの作者)として、ZINEをつくる上で気になること。ZINEをつくるという点では、メルボルンでは中国と比べて何か違う?プロモーターとして、気になること。オフラインでの繋がり(同じ街での顔出し交流のようなもの)とZINEの関係。ZINEには評価基準があるのか? 結果を整理して、結論は主にZINEはグローバルな文化ですが、国によってZINEに参加する要件は違う、zineの創作中は課題がある、日本でZINEが発売される機会があればやってみたいと判明した。プロのデザイナーとして、印刷工芸の特性を十分に知らなかったり、現地工場のブッキングの仕方がわからなかったりといった課題もあると結論づけられた。

書店観察

上海のバナナフィッシュ書店(香蕉魚書店)に観察と調査に行ってきた。 バナナフィッシュ書店は、限定版のアート、デザイン、写真、イラストの本を専門とするアート出版専門の書店兼ブックデザインスタジオで、中国で最も早く、最も活性的なアートブックストアの一つ。上海におけるアート出版関連の活動の中心地の一つであり、中国におけるセルフパブリッシング文化の初期の推進者でもある。バナナフィッシュ書店は、創作や製本に関するイベントを開催することで、中国における独立出版文化の促進と発展に尽力している。 バナナフィッシュ書店で販売されているZINEは、2つの箱の中に並べられている。 1つは、様々な連絡手段でバナナフィッシュで委託販売されているZINEでおり、もう1つはnieves books(スイスのチューリッヒにあるZINE出版社)から出版したZINEている。販売されているすべてのZINEには、バナナフィッシュ書店によるZINEと作者の説明が掲載されている。 書店の陳列棚には、販売提携登録申請書と読者推薦図書・読書希望リスト登録申請書が設置されている。委託販売に興味のある著者は、その場で申込書を記入して応募することができる。

アンケート調査

創作者と創作意欲のある人を対象にしたアンケート調査がインターネットで実施されている。アンケートでは、ZINEに対する認知、ZINEへの参加意欲、創作者が抱える問題点、経験者が抱える問題点などを中心に調査した。 分析では、ターゲット(創作者と創作意欲のある人)のZINEの認知度が低く、半数にとどまっている。zineとは何かを簡単に理解した上での参加意欲は7割近くと高い。ZINEに参加する上での問題点としては、アクセスができない、グラフィック処理が苦手、著作権の問題などが考えられる。

日本ではZINEの調査

「ZINEはグローバルな文化ですが、国によってZINEに参加する要件は違う。」の原因で、中国人留学生が日本語を知っても,日本でわからないものを調査が必要。 日本で販売されているZINEのガイドブックを中国人の視点から読み、考察し、日本と中国ZINEのやり方の違いや、国の違いからZINEに参加する際の問題点などを探ってみた。日本で発売されている2冊の初心者向けZINEガイドブック【別冊Lightning Vol.143 ZINE入門[雑誌]】と【クリエイターのためのZINEのはじめ方】を読んでみた。中国人留学生の張旭さんと徐萍さんの意見を合わせて、ガイドブックを見ても、印刷会社への委託方法や、地元の書店から情報を得る方法、委託販売の方法などは、外国人の視点では問題がある。

ガイドブックの調査

ガイドブック(guidebook)は特定のイベントや施設などについての案内や説明を記した書物や小冊子。7 教科書式の専門書と違って、ガイドブックは初心者向けで、内容はより簡単で、分かりやすく、操作しやすい。各種ガイドブックを検索すると、ガイドブックの多くはテーマ説明、操作指導、問題と解答などの部分から構成されている。分かりやすいように、ガイドブックは多くの図解と読みやすい説明文を使用している。 本研究の主なターゲットは未経験者と初心者ので、最終提案はガイドブックという形になる。

結論

調査結果

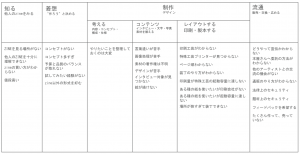

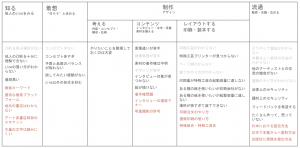

ターゲットのZINEに対する認知度を高める余地はまだまだあり、ターゲットのZINEへの参加意欲は高いが、実際にZINEを作って活動に参加するまでには課題が多い。一方で、中国留学生は日本社会の基本的な慣習をある程度理解していても、日本でのzineへの参加には様々な問題がある。Zineの流れ順番で挙げられた問題は、コミュニケーション、制作技術、製本工芸、著作権に分類される。

要件

日本にいる中国人留学生がzineに参加しやすくするための要件について、二種類の情報を提供するが必要。 ZINEを知るために「ZINEの説明」とZINEをやるために「ZINEの作り方の説明」。

「ZINEの説明」では、ターゲットがzineに興味を持ち、さらにZINEを参加してもらうために、zineの魅力を説明することを目的として。「ZINEの作り方の説明」は、これからzineを作ってみようと思っている人が、zineを作り始める際の参考になるように、また、その過程で困ったことがあれば、助けになる。

「ZINEの説明」

zineとは何か:定義、種類、歴史と起源、中国と日本の現状

zineの魅力:なぜZINEをするのか、ZINEの意味、他の方のZINEの例

「ZINEの作り方の説明」

着想:内容、コンセプト、構成、形

コンテンツ:コンテンツ収集 テキスト編集 画像編集

レイアウト:日本語フォントの問題、簡単なグラフィックデザイン、ps/ai/idエクスポート方法

印刷製本:予算、オンデマンド/オフセット、デジタル印刷/レトロ印刷、特殊工芸、日本で印刷のプロセス、リゾグラフ/スクリーン印刷、DIY製本

流通:書店委託、個人販売、フェア参加

用語の日中対照

以上のような説明をすることで、ターゲットはZINEの制作や交流に参加しやすくる。

提案

ツールの機能と普及の容易さをバランスとるの必要性を考えて、実体・デジタルな二ヶ国語のガイドブックを制作することを決める。

今後の方針

提案のガイドブックを試作する。中国人留学生の間で検証、評価を行う。

発表動画

<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/TsOcqim1HOs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> https://youtu.be/gKPVGY_4EEs

参考文献・参考サイト

- 黃思慈:Zine,台湾における独立出版物の発展と概要,2013

- Punk in the Library. Zine collection curator Josh Jubinsky delivers notes from the underground and spreads the D.I.Y. gospel in the process.John E. Citrone

- 田维莎:国内外のインディー出版の概要,2016

- 薛天宠:スタンドアロンプレゼンテーション--独立出版の現状、成り立ち、精神,2017

- lightning編集部:別冊Lightning Vol.143 ZINE入門[雑誌]2015

- 玄光社:クリエイターのためのZINEのはじめ方,2015

- Wikipedia:ガイドブック https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF (2020年10月3日 閲覧)