「ひらがなの独創性と造形に関する研究」の版間の差分

| 9行目: | 9行目: | ||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

<br> | <br> | ||

| − | + | 「平仮名」は現代に活きる実用性と曲線が生み出す芸術性を兼ね備えた独創的な造形を持つ日本固有の文字である。本研究では平仮名のルーツや造形の共通点を基に文字の成り立ちを可視化することで、視覚伝達デザインの面から平仮名の造形の独創性について研究を行った。 | |

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

==研究手段== | ==研究手段== | ||

| − | + | 平仮名の造形の独創性の根源には文字の成り立ちが大きく関係している。 | |

| + | そこで、現在一般に使用されている46音の平仮名の成り立ちを可視化し、造形の特徴を視覚的に明確に表現することで文字に宿る個性を浮き彫りにする。 | ||

<br> | <br> | ||

| − | === | + | ===手順① - 成り立ちの骨組みを制作=== |

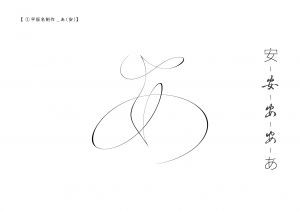

[[ファイル:あ.jpg|サムネイル|右|図1.制作物]] | [[ファイル:あ.jpg|サムネイル|右|図1.制作物]] | ||

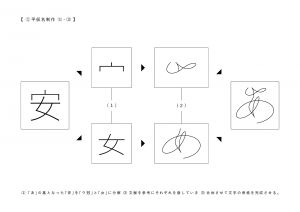

[[ファイル:平仮名制作工程.jpg|サムネイル|右|図2.①制作工程 ⑴-⑶]] | [[ファイル:平仮名制作工程.jpg|サムネイル|右|図2.①制作工程 ⑴-⑶]] | ||

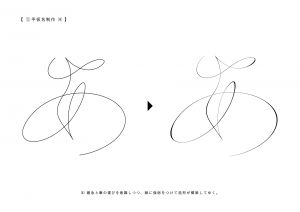

[[ファイル:平仮名 制作工程.jpg|サムネイル|右|図3.①制作工程 ⑷]] | [[ファイル:平仮名 制作工程.jpg|サムネイル|右|図3.①制作工程 ⑷]] | ||

| − | + | 一例として実際に制作した「あ」の造形をもとに成り立ちの可視化について簡潔に解説を行う。(図1-3を参照) | |

| − | ⑴「あ」のもととなった「安」を「ウ冠」と「女」に分解。( | + | ⑴「あ」のもととなった「安」を「ウ冠」と「女」に分解。( ⑴分解の工程は造形比較の段階で活きてくる) |

| − | + | ⑵文献を参考にそれぞれを崩し、⑶合体させて文字の芯を完成させる。⑷緩急と筆運、連綿を意識しつつ、線に強弱をつけて造形を構築する。 | |

その後、<②造形比較>を幾度も行いながらブラッシュアップを重ねていき、完成を目指す。 | その後、<②造形比較>を幾度も行いながらブラッシュアップを重ねていき、完成を目指す。 | ||

<br> | <br> | ||

| − | === | + | ===手順② -造形比較=== |

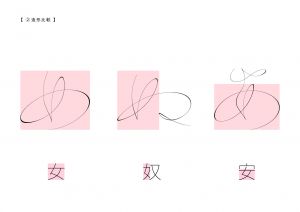

[[ファイル:造形比較「め-ぬ-あ」.jpg|サムネイル|右|図4.②造形比較]] | [[ファイル:造形比較「め-ぬ-あ」.jpg|サムネイル|右|図4.②造形比較]] | ||

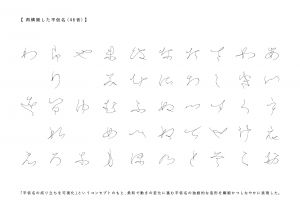

[[ファイル:再構築した平仮名(46音).jpg|サムネイル|右|図5.再構築した平仮名(46音)]] | [[ファイル:再構築した平仮名(46音).jpg|サムネイル|右|図5.再構築した平仮名(46音)]] | ||

| − | + | 「め」、「ぬ」、「あ」の文字の場合、3つの平仮名は基となった漢字が『「女」の部分を持つ』という共通点があり、成り立ちを可視化する際、それらの特徴を造形に反映させ、部分的に崩し方を共通させている。 | |

| + | <手順② 造形比較>を繰り返し行いながらブラッシュアップを重ね、造形を洗練する。(図4を参照) | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| 35行目: | 37行目: | ||

<br> | <br> | ||

[[ファイル:今後の制作物.jpg|サムネイル|右|図6.制作物]] | [[ファイル:今後の制作物.jpg|サムネイル|右|図6.制作物]] | ||

| − | + | 造形の比較を行いつつ、成果物として「成り立ちを可視化した平仮名(46音)」を制作した。 | |

| − | + | この「成り立ちを可視化した平仮名(46音)」をベースに発表・展示に際して平仮名の造形の独創性を伝えられる手段・媒体として、日本語成立の歴史や再構築した造形の解説をまとめた「冊子」、柔和で動きの変化に富む平仮名のストロークを直感的に味わうための「映像作品」と「ポスター」の制作を今後進めていきたいと考えている。(図6を参照) | |

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

2021年10月19日 (火) 10:19時点における版

- Japanese Identity Move -

- 村田ショーン拓也 / 大分県立芸術文化短期大学 美術科造形専攻

Keywords: Visual Design,Typography

背景と目的

「平仮名」は現代に活きる実用性と曲線が生み出す芸術性を兼ね備えた独創的な造形を持つ日本固有の文字である。本研究では平仮名のルーツや造形の共通点を基に文字の成り立ちを可視化することで、視覚伝達デザインの面から平仮名の造形の独創性について研究を行った。

研究手段

平仮名の造形の独創性の根源には文字の成り立ちが大きく関係している。

そこで、現在一般に使用されている46音の平仮名の成り立ちを可視化し、造形の特徴を視覚的に明確に表現することで文字に宿る個性を浮き彫りにする。

手順① - 成り立ちの骨組みを制作

一例として実際に制作した「あ」の造形をもとに成り立ちの可視化について簡潔に解説を行う。(図1-3を参照)

⑴「あ」のもととなった「安」を「ウ冠」と「女」に分解。( ⑴分解の工程は造形比較の段階で活きてくる) ⑵文献を参考にそれぞれを崩し、⑶合体させて文字の芯を完成させる。⑷緩急と筆運、連綿を意識しつつ、線に強弱をつけて造形を構築する。

その後、<②造形比較>を幾度も行いながらブラッシュアップを重ねていき、完成を目指す。

手順② -造形比較

「め」、「ぬ」、「あ」の文字の場合、3つの平仮名は基となった漢字が『「女」の部分を持つ』という共通点があり、成り立ちを可視化する際、それらの特徴を造形に反映させ、部分的に崩し方を共通させている。

<手順② 造形比較>を繰り返し行いながらブラッシュアップを重ね、造形を洗練する。(図4を参照)

研究結果と展開

造形の比較を行いつつ、成果物として「成り立ちを可視化した平仮名(46音)」を制作した。

この「成り立ちを可視化した平仮名(46音)」をベースに発表・展示に際して平仮名の造形の独創性を伝えられる手段・媒体として、日本語成立の歴史や再構築した造形の解説をまとめた「冊子」、柔和で動きの変化に富む平仮名のストロークを直感的に味わうための「映像作品」と「ポスター」の制作を今後進めていきたいと考えている。(図6を参照)

参考文献