「“植物育成”体験を介した小さなコミュニティデザインに関する研究」の版間の差分

(→現代社会における人のつながり) |

(→現代社会における人のつながり) |

||

| 51行目: | 51行目: | ||

[[File:Yamaguchi6.jpg|thumb|right|200px|図1.◯◯◯◯]] | [[File:Yamaguchi6.jpg|thumb|right|200px|図1.◯◯◯◯]] | ||

| − | + | NHK放送文化研究所「第10回『日本の意識』調査(2018)」の結果からも、1973年から2018年までの間に何かにつけ相談したり助けあったりするような全面的な繋がりよりも、挨拶や自分の都合に合わせて関わることのできるような部分的な繋がりを好む人が増加したことが分かる。しかし、社会学者の大澤(2008)は、現代社会において人は、他者を忌避しながらも他者から見られていないことに不安を抱いていると述べる。 | |

| + | 平田(2013)は、現代社会における新たな共同体の形として、家族に代表される地縁・血縁型の共同体と、生計を成り立たせるための企業社会の2つに属しているだけでは息苦しい状況を踏まえ、「誰もが誰もを知っている強固な共同体」ではなく「誰かが誰かを知っている緩やかな共同体」が求められていると示唆した。 | ||

社会的ネットワーク論を展開したアメリカの社会学者グラノヴェッターは、弱い紐帯の強さ(The Strength of Weak Ties)という概念を提唱した。家族や恋人、親しい友人などの自分と強い繋がりを持つ人達は同じ環境、同じ価値観を持つことが多く、限られた話題に偏ってしまいがちである。対して、繋がりが弱い人同士では、自分が知らない環境や価値観に触れることができ、個人を成長させる有効な情報を得ることができるという。''→文献を示しましょう(池田)'' | 社会的ネットワーク論を展開したアメリカの社会学者グラノヴェッターは、弱い紐帯の強さ(The Strength of Weak Ties)という概念を提唱した。家族や恋人、親しい友人などの自分と強い繋がりを持つ人達は同じ環境、同じ価値観を持つことが多く、限られた話題に偏ってしまいがちである。対して、繋がりが弱い人同士では、自分が知らない環境や価値観に触れることができ、個人を成長させる有効な情報を得ることができるという。''→文献を示しましょう(池田)'' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

=== 場づくりにおける課題 === | === 場づくりにおける課題 === | ||

2021年10月28日 (木) 11:19時点における版

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 山口祥歩 / 九州大学 統合新領域学府 ユーザー感性学専攻 感性価値クリエーションコース ← 氏名 / 所属(筆頭者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- 80words

目次

はじめに

地域社会や職場、学校など様々なフィールドにおいて「場」や「場づくり」という言葉を耳にする。藤本(2020)は、「場」とは空間ではなく「可能性が引き出されるような関係性、あるものとあるものが影響を与え合いながら、お互いにいかしあっている状態のこと」だと定義している。さらに、場づくりという営みは地域に関わる活動をしている人やワークショップや研修を開く人、コミュニティスペースやイノベーション拠点の運営に関わっている人などの特定の人だけのものではなく、職場や家族、友人など今ある日常の関係のあり方やつながり方を再編集したり再定義する可能性も秘めていると述べる。

場づくりの動きが盛んに行われる一方で「場」や「つながり」という言葉が一人歩きしており、場を成立させるには何が必要なのかという吟味は十分になされていないという指摘もある。例えば、場づくりの活動の多くは「つながりたい人、集まれ!」というようなつながることを前提にした場合が多いが、これは返って窮屈な人間関係を生み出してしまい行きたい場ではなくなってしまう。(山納:2018)

今や特別ではないコミュニティづくりや場づくりという営みについて、コミュニティ論や社会ネットワーク理論の視点から捉え直し、人々にとって心地が良くかつコミュニティが発展するためのつながりを明らかにする。さらに、職場や地域など日常的につながりを持つコミュニティにおいて、この関係性を生み出しコミュニティを活性化するためのプログラムを提案する。

→「どのようなつながり方が求められるのか」という書き方は目的としてはあいまいなので、明確にした方がよいです。例えば、つながり方」とは具体的にどのようなことなのか? 目的を書くときは、目的に対する答えとしての結論をイメージすると良いと思います。「どのようなつながり方が求められるのか?」という問いに、どんな答えが出せますか?(池田)

方法

文献調査により、現代社会において、人は人とどのようなつながりを求めているのか現状と課題を明らかにし、場づくりにおいて重要な事柄を抽出する。

文献調査により、提案においてどのような手法を用いるのか検討する。

デザインのプロトタイプを作成し、実際のコミュニティを対象に検証実験を行い、アンケート調査・インタビュー調査を行い効果を分析する。

文献調査

「コミュニティの崩壊」「コミュニケーションの希薄化」が現代社会の問題として挙げられるが、人と人をただ出会わせただけでは

現代社会における人のつながり

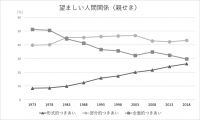

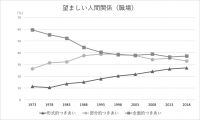

NHK放送文化研究所「第10回『日本の意識』調査(2018)」の結果からも、1973年から2018年までの間に何かにつけ相談したり助けあったりするような全面的な繋がりよりも、挨拶や自分の都合に合わせて関わることのできるような部分的な繋がりを好む人が増加したことが分かる。しかし、社会学者の大澤(2008)は、現代社会において人は、他者を忌避しながらも他者から見られていないことに不安を抱いていると述べる。

平田(2013)は、現代社会における新たな共同体の形として、家族に代表される地縁・血縁型の共同体と、生計を成り立たせるための企業社会の2つに属しているだけでは息苦しい状況を踏まえ、「誰もが誰もを知っている強固な共同体」ではなく「誰かが誰かを知っている緩やかな共同体」が求められていると示唆した。

社会的ネットワーク論を展開したアメリカの社会学者グラノヴェッターは、弱い紐帯の強さ(The Strength of Weak Ties)という概念を提唱した。家族や恋人、親しい友人などの自分と強い繋がりを持つ人達は同じ環境、同じ価値観を持つことが多く、限られた話題に偏ってしまいがちである。対して、繋がりが弱い人同士では、自分が知らない環境や価値観に触れることができ、個人を成長させる有効な情報を得ることができるという。→文献を示しましょう(池田)

場づくりにおける課題

人々にとって心地の良い場とはどのような要素を含んでいるのだろうか。

後藤 ・ 金山 ・ 河合 ・ 藤野(2018)は、ある事業所に一日1時間限定で飲み物を飲みながら他の従業員と会話できる場(コミュニケーションコーナー)を設置し、コミュニケーションの活性化の効果について検討した。 結果として、コーナーの設置は事業所のコミュニケーションを活性化することにつながったと考察するが、課題として「非利用者がコミュニケーションの必要性を感じない」「コミュニケー ションが強制されている」ことを理由としてコーナーを利用しなかったことを指摘した。

山納(2018)は、場づくりにおいては、「出会うこともできるし、出会わないという選択肢も残されているということが大事だ」と述べる。

藤本(2020)は、場づくりにおける多くの事例に共通するポイントの中に以下のことをあげた。

- 「ゆるさ」を担保すること

- ニーズを過度に気にしすぎないこと

- 継続させることを目的にしないこと

文献調査から

人と人が出会い、刺激を受け、そこから何かが生まれるということが大切である一方、人との出会いを億劫に感じるのも人間である。人がリラックスした状態であるという心のゆるやかさ、

幅があり、遊びのある「ゆるやかさ」を担保することが心地よい場づくりにおける重要な要素であることが分かった。

コンセプトの検討

園芸療法から見る緑と人のかかわり

園芸療法とは、植物を育て、使う活動を通して心身機能を良い状態に導いていく手法である。

山根(2009)は、植物を用いる園芸療法が他の療法と違う点として、以下をあげる。

- 他の活動と違い、ひとにとって好みの差が少ない

- ひとや動物と違って、植物との出会いはひとに緊張を与えることが少ない

- 植物のある環境、植物が育つ環境がひとの心を和ませ穏やかにする

また松尾(2009)は、人間と植物とのかかわりによる効用を生産的効用、経済的効用、心理的効用、環境的効用、社会的効用、社会的効用、教育的効用、身体的効用の7つに分類した。これら全ての効用が相乗的に作用して、心身の心労をあらいながし、ストレスを発散させ、喜びや愉しみを持たせてくれることによって人間は個人的にも社会的にも成長すると述べた。

さらに近年、療法的な活用とは別に、心身の健康維持や増進、家族関係や地域社会という社会的な健康を健全に維持・増進する上で植物とのかかわりが注目されており、山根・松尾の述べる植物や植物を育てることの特徴・効用は広く活用できると考えられる。

コミュニケーションの場として「カフェ型活動」の可能性

サードプレイスとは、都市社会学者のオルデンバーグが提唱した概念であり、「家庭(ファーストプレイス)や学校・職場(セカンドプレイス)の領域を越えた、個々人の定期的で自発的でインフォーマルな場」と定義される。ドイツのビアガーデン、イギリスにおけるパブ、フランスにおけるカフェがいずれもサードプレイスとしての役割を果たしている。オルデンバーグの唱えたサードプレイスとしてのカフェは他者と交流する場としての意味合いが強い。しかし、現代社会における人の志向を踏まえて松本(2015)は、現代におけるカフェの心地よさは「オルデンバーグ型(他者と交流する場としてのサードプレイスの機能)」と「マイプレイス型(一人の時間を過ごせる場としてのサードプレイスの機能)」を兼ね備えた心地よさへと発展していると考察した。

さらに、「カフェ」という名前を持つ事業や活動に着目する。哲学カフェ、サイエンスカフェ、ワールドカフェ、ジョブカフェなど「カフェ」という名前を持つ事業や活動は多岐にわたる。志賀(2016)はこれら「カフェ」を冠した活動を「カフェ型活動」と定義し、その特徴として「日常的に利用され双方向的なコミュニケーション(対話・交流)がなされる小規模な場所」であることが求められると述べた。さらに、目的を果たすには能動的に動く人がいて、受動的に構えている人の参加行動を促す工夫が必要であるが、これを強制的な形でなく自発的にその場を求めてくるような魅力や垣根の低さを実現できるのがカフェ型活動の意義であると述べる。

これらの文献より、現代社会において「カフェ」という言葉には、他者とのゆるやかな交流の場、自分だけのお気に入りの場所、自由に出入りできる場所、という意味付けがされていることが分かった。

デザインのコンセプト

調査を踏まえ、コミュニティの中にゆるやかなつながりを生み出すことを目的としたプログラムを提案する。 「カフェで過ごすように、ーーーー過ごす場」

→のコンセプトから、どのようなデザイン要件が導かれたのか、そしてそこからどのようにアイデアを展開したのかのプロセスを書くとよいと思います。この短いコンセプトだけだと、ジャストアイデアのように見えてしまうので。(池田)

実験1

概要

「KYUKON CAFE」というユーザー投稿型のWebサイトを運営し、参加者の緩やかで自由なつながりを生み出すことを目的とした。 参加者には様々な種類の球根3〜5球、土、鉢植えをセットにして同時に配布した。これを自宅で育ててもらい、球根に関することを中心に自由に投稿をしてもらった。 また、カフェというコンセプトに則りマスターという役割を配置した。今回は主催者である筆者がマスターの役割を担い、球根や植物栽培に関するヒント、話の種になる出来事などを定期的に更新した。 さらに、九州大学の所属研究室付近にプランターを設置し、150球程の球根を植えこれを球根の「拠点」とした。

→実験手法の妥当性について説得力のある説明が入るとよいと思います。これは一種の参与観察、アクションリサーチと言えるので、そういう理論的なバックボーンを示し、その手法を採用することの妥当性について説明するとよいと思います(池田)

【写真・図いれる】

対象

研究実施者の高校の友人・大学の友人、所属研究室関係者とその家族や友人、研究実施者の家族とその友人等、21名が参加した。 【関係図を入れる】 九州大学に所属する人は12人、その他には関西や東京等離れたところから参加する人もいた。参加者の中には、親しい友人同士、先生と生徒、同居家族、離れた場所に住む家族、全くの他人等、様々な関係を持つ人々が混在していた。

期間

2020年12月〜2021年5月 新型コロナウイルスの影響で、研究室のゼミや学校の授業等は基本的にはオンラインで行われていた。一方、参加者の中でも親しい学生同士などは学校やサークル活動等で直接会ったり連絡を取ったりする機会があった。

実験結果

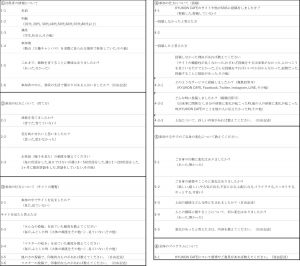

参加者間のコミュニケーションやつながり方に関して変化を検証するため、実験終了後にアンケート調査、参加者個人へのインタビュー調査を実施した。 アンケートを作成する前に参加者数人にヒアリングを行い、アンケート項目を作成した。

- サイトを見ていたが、投稿はしなかった

- 普段からSNSへ投稿することに抵抗があり、投稿をしなかった

- 球根の成長を投稿すればよく、自分で出来事を探す必要がなかったので気楽であった

- 芽が出ない時期が長く、どのような投稿をすれば良いのか分からなかった

- 投稿しても「いいね」やコメント機能が無かった。相互にやりとりをしたかった。

- サイト自体が重く、ストレスであった

- 全く知らない人の投稿より、知っている人への投稿の方に興味が湧いた

- 友人と直接会った際、拠点で球根が育っている様子について話をした

- サイトへ投稿はしていないが、メールやLINEなどで球根が成長している様子について友人と連絡を取った

- 参加者の中に全く知り合いが居らず、投稿しなかった。植物を育てること自体は非常に楽しかった。

- 誰が参加しているのか分かりづらかった

→上記のコメントは、バラバラなので、分類してラベルをつけるとわかりやすいと思います。またこれは自由記述のデータですか、それともインタビューデータですか? また、アンケートを実施した場合は、その質問項目も書いた方がよいです。どんなアンケートをとったのかが不明なので(池田)

=== 結果・考察 === →前項の「結果」と、ここの「結果・考察」の結果は違うものなのですか?結果は、あちこちに分散させずに、まとめて整理して書いた方がわかりやすいです。この項に書かれているコメントは、上の結果には書かれていないようです。インタビューの結果なのか、アンケートの結果なのかも不明ですので、きちんと分けて、データとして表記しましょう(池田)

1回目の実験では、サイトをKYUKON CAFEと題し、投稿を主な要素として実験を行ったが、時間が経つにつれて参加者の投稿の頻度が少なくなった。これには、サイトが重い、普段からSNSへ投稿する習慣がない、サイトを見たときに動きがない、投稿をしても参加者同士のやり取りができない、などの理由が挙げられた。

→少なくなったなどの量的な考察をする場合は、実際の投稿数を数値としてあげると論拠として説得力があると思います。概要に入れば理想的ですが、難しければ発表のときには欲しいデータです。(池田)

一方で「サイトへ投稿をする」以外の場への参加の仕方に着目すると、友人と直接会った時に球根の成長をきっかけとして会話をした、サイト上に投稿される写真や拠点の様子を見て自分の球根の成長と比べていた、という結果が得られた。

「他の人の様子を見る」「自分と他人を比べる」「直接人と話す」なども他者とのつながりの重要な要素の一つである。1度目の実験後のインタビューでは「投稿をしなくて申し訳無かった」という意見も見られた。参加者が、目的や状況に合わせて参加の仕方を自由に選んでよいのだと思える雰囲気を作ることが必要であると考える。

また、今回対象にした参加者の関係性が様々であり、コミュニティ全体として「仲良くなりたい」「有益な情報を交換したい」などの課題が存在しなかったことも改善すべき点の一つである。参加者同士の現状の課題や共通点などを丁寧に吟味する必要がある。

今後の展望

2度目の実験について

1度目の実験を踏まえ、2つのコミュニティを対象に現在2度目の実験を行っている。

地域コミュニティ 病院で働く職場コミュニティ

→結論が抜けていますね。最初に目的を記述しているので、結論として目的に対する答えを明確に書きましょう。今後の展望は、結論を書いてから記述します。まずは結論が大事ですね(池田)

変更した点

- 投稿サイトの機能を簡略化

- 「サイトへの投稿」に重きを置かないプログラムへ

- マスターの選定

- 目的

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)