「オンライン授業でデザインの演習を効果的に行うための遠隔通信システムデザイン研究」の版間の差分

(→アンケート調査) |

(→参考文献・参考サイト) |

||

| (2人の利用者による、間の38版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| 20行目: | 10行目: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : The study is focus on the practical design courses under the environment of online courses. The purpose of this study was to research the problems and needs of teachers and students in the field of design about the online course environment, and proposing corresponding solutions to improve the teaching quality of practical design online courses. |

| 26行目: | 16行目: | ||

==研究の背景と目的== | ==研究の背景と目的== | ||

| − | + | 2019年末から発する新型コロナウィルスの蔓延に伴い、2020年度の授業形態は対面授業からZoomやTeamsなどの遠隔システムによる遠隔授業に移行した。しかし、直に接する対面授業に比べると、オンライン授業では、まだ多くの問題が残っている。ネットの状況などの施設的な問題だけではなく、授業中に発言の意欲が低いという心理的な問題もある。さらに、講義型の授業より、演習型の授業を行う時のハードルがもっと高くになった。しかも、デザイン分野の演習型の授業が多くて、オンラインで演習型の授業を行う時の問題も多い。学生に質が良いオンライン授業を提供するために、それらの問題を解決する必要がある。 | |

本研究はデザインの演習授業を行う教師とデザインを勉強している学生を対象として、 オンラインでデザインの演習授業を効果的に行うためのデザイン要件を明らかにすることを目的にする。 | 本研究はデザインの演習授業を行う教師とデザインを勉強している学生を対象として、 オンラインでデザインの演習授業を効果的に行うためのデザイン要件を明らかにすることを目的にする。 | ||

| 32行目: | 22行目: | ||

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

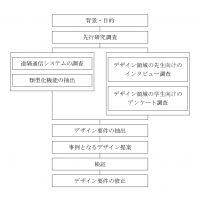

[[File:ZhangXu01.jpg|thumb|right|200px|図1.研究の流れ]] | [[File:ZhangXu01.jpg|thumb|right|200px|図1.研究の流れ]] | ||

| − | + | 本研究では、オンラインで行ったデザインの演習授業の状況を明らかにして、デザインの要件を抽出し、事例となるデザイン提案を目的にする。オンライン授業の研究状況を明らかにするために、オンライン授業に関する文献を調査した。そして、オンライン授業でよく利用する遠隔通信システムの機能を調査して、類型化の機能を抽出した。また、デザインの演習授業の状況を明らかにするために、デザイン領域の先生向けのインタビュー調査と学生向けのアンケート調査をした。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | 前の調査に踏まえて、オンラインで行うデザインの演習授業の状況を分析して、デザインの要件を抽出すると考える。また、事例となるデザインの提案を考えて、検証して、デザインの要件を修正すると考える。 | |

{{clear}} | {{clear}} | ||

| 42行目: | 30行目: | ||

遠隔授業に関する先行研究では、江本(2020)の研究では遠隔授業の方法ごとの利点・欠点などのことを挙げ、対面授業を含めて比較した。<ref>江本全志: 2020年度前期の遠隔授業に関する検証, 秋草学園短期大学紀要 (37), 236-247, 2021</ref>そして、大﨑 (2020)は遠隔形式と対面形式でのものづくり活動を、活動に対する参加者の認識,成果と活動時間,活動中発話の3の観点で比較した。<ref>大﨑理乃 , 山田雅之: 製作活動を伴う遠隔同期型 Project Based Learning 設計のための遠隔形式と対面形式のものづくり活動の分析,日本教育工学会論文誌44(Suppl.), 173-176, 2021</ref>またデザイン領域の授業、特に実習・演習の遠隔授業に関する研究では、石井 (2021)はこのような状況において「美術」のデザイン領域の授業の検討・実施の過程と得られた知見等について記述した。<ref>石井宏一: 2020年度前期の遠隔授業に関する検証,秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 (43), 27-39, 2021</ref>しかし、これらの研究は主に遠隔授業おける講義の授業に関する研究であり、デザイン領域の演習授業に関する研究が少ない。また、日本の大学生を対象としての遠隔授業に関する研究があるけど、外国の大学生が遠隔授業を受ける状況と対比する方法でデザイン領域の演習授業の違いと共通点を明らかにしたものがない。 | 遠隔授業に関する先行研究では、江本(2020)の研究では遠隔授業の方法ごとの利点・欠点などのことを挙げ、対面授業を含めて比較した。<ref>江本全志: 2020年度前期の遠隔授業に関する検証, 秋草学園短期大学紀要 (37), 236-247, 2021</ref>そして、大﨑 (2020)は遠隔形式と対面形式でのものづくり活動を、活動に対する参加者の認識,成果と活動時間,活動中発話の3の観点で比較した。<ref>大﨑理乃 , 山田雅之: 製作活動を伴う遠隔同期型 Project Based Learning 設計のための遠隔形式と対面形式のものづくり活動の分析,日本教育工学会論文誌44(Suppl.), 173-176, 2021</ref>またデザイン領域の授業、特に実習・演習の遠隔授業に関する研究では、石井 (2021)はこのような状況において「美術」のデザイン領域の授業の検討・実施の過程と得られた知見等について記述した。<ref>石井宏一: 2020年度前期の遠隔授業に関する検証,秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 (43), 27-39, 2021</ref>しかし、これらの研究は主に遠隔授業おける講義の授業に関する研究であり、デザイン領域の演習授業に関する研究が少ない。また、日本の大学生を対象としての遠隔授業に関する研究があるけど、外国の大学生が遠隔授業を受ける状況と対比する方法でデザイン領域の演習授業の違いと共通点を明らかにしたものがない。 | ||

| − | |||

| − | |||

==インタビュー調査== | ==インタビュー調査== | ||

| + | [[File:ZhangXu09.jpg|thumb|right|200px|図2.日本の教師]] | ||

| + | [[File:ZhangXu08.jpg|thumb|right|200px|図3.中国の教師]] | ||

| + | ===調査目的=== | ||

| + | 調査の目的は、デザイン領域の教師がオンラインで演習型デザイン授業を実施する内容、感想と問題などについて調査し、デザイン領域における演習型授業の状況を明らかにする。 | ||

| + | |||

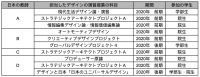

===調査対象=== | ===調査対象=== | ||

| − | + | 日本の九州大学の芸術工学府での教師4名。 | |

| + | |||

| + | 中国の大連理工大学の建築と芸術学院での教師4名。 | ||

===調査内容=== | ===調査内容=== | ||

| − | + | ①オンラインで行ったデザインの演習授業の基本情報 ②授業ごとに、オンラインで行った内容 ③オンラインで行ったデザインの演習授業に関する困っていること ④オンラインでのメリット。 | |

===調査結果=== | ===調査結果=== | ||

| − | + | [[File:ZhangXu10.jpg|thumb|right|200px|図4.困っていること]] | |

| + | ====授業履修の違さ==== | ||

| + | 日本の授業履修:単位の要求の下で、自分が好きな授業を選べる。 | ||

| + | |||

| + | 中国の授業履修:デザインの専門授業は、ほぼクラスの全員は同じ授業を選ぶ。 | ||

| + | |||

| + | 日中の授業履修について、違うところがあるため、授業に参加する学生の構成も違う。 | ||

| + | |||

| + | ====授業時間内に、日中の内容の違さ==== | ||

| + | 日本のデザインの演習授業(9科目):オンラインでの授業時間内に、講義ー個人・グループワークー発表ーフィードバック型の授業が8科目である。 | ||

| + | |||

| + | 中国のデザインの演習授業(11科目):オンラインでの授業時間内に、個人ワークがある授業が2科目しかなくて、講義ー発表ーフィードバック型の授業が9科目である。 | ||

| + | |||

| + | 日中の演習授業を比べて、日本の演習授業はオンラインでの授業時間内に、個人・グループワークを行ったことがよくある。 | ||

| + | |||

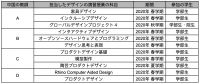

| + | ====困っていること==== | ||

| + | 困っていることの部分を「システムの使用」、「指導」、「授業」この3つの項目に分類し,授業実施に対して、問題があった場合は○をつける。その中に、傾向が高い問題は: | ||

| + | |||

| + | ①オンライン授業のシステムに慣れてない。 | ||

| + | |||

| + | ②相手は何かを考えてる事が分からない。 | ||

| + | |||

| + | ③参加者の自然な発言を期待する。 | ||

| + | |||

| + | ④手書きで指導が難しくなる。 | ||

| + | |||

| + | ⑤製作物を作る課題が難しくなる。 | ||

| + | |||

| + | 日中の教師が困っていることを対比すると、違うところがある。 | ||

| + | |||

| + | システムの使用に関する部分について、日本の教師は「様々な設定があるから、リアルより時間かかる」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、日中の授業の内容の違さに関係があると考える。日本の演習授業は、授業時間内に、個人ワークやグループワークをする場合が多くて、中国での場合、学生の発表を評価する場合が多い。そして、日本での場合、個人ワークやグループワークをするために、それに関する設定も多くて、より時間かかる。 | ||

| + | |||

| + | 指導に関する部分について、中国の教師は「相手は何かを考えてる事が分からない」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、中国の演習授業をする場合、学生はカメラを開けたくない気持ちがすごく高くて、カメラを閉める状態で授業を行った。日本での場合、学生にカメラを開けるという要求があるから、学生の顔が見えるし、「相手は何かを考えてる事が分からない」という問題が少し弱くになる。 | ||

| + | |||

| + | 授業の内容に関する部分について、中国の教師は「手書きで指導が難しくなる」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、中国のデザインの演習授業は、学生の提案や発表を評価する場合が多くて、手書きでの場合が多くて、オンラインでの場合、慣れてないこともよくある。 | ||

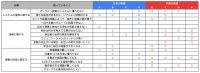

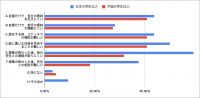

==アンケート調査== | ==アンケート調査== | ||

| − | [[File:ZhangXu02.jpg|thumb|right|200px| | + | [[File:ZhangXu02.jpg|thumb|right|200px|図4.コミュニケーションにおける困っていること]] |

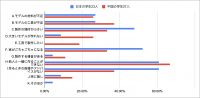

| − | [[File: | + | [[File:ZhangXu03.jpg|thumb|right|200px|図5.制作演習における困っていること]] |

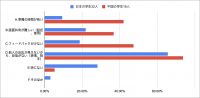

| − | [[File: | + | [[File:ZhangXu04.jpg|thumb|right|200px|図6.プレゼンテーションにおける困っていること]] |

===調査目的=== | ===調査目的=== | ||

オンラインでデザインの演習型の授業の現状を調査する上で、学生が授業を受ける実態を明らかにする。 | オンラインでデザインの演習型の授業の現状を調査する上で、学生が授業を受ける実態を明らかにする。 | ||

| 65行目: | 92行目: | ||

Google と Tencent フォームで、オンラインアンケート 調査を作って、Line、ウィーチャット、Slack とメール での方式を通じて、アンケートのリンクをシェアした。 | Google と Tencent フォームで、オンラインアンケート 調査を作って、Line、ウィーチャット、Slack とメール での方式を通じて、アンケートのリンクをシェアした。 | ||

| − | === | + | ===調査対象=== |

学校は日本の32名の回答者の中で、九州大学18人、法政大学6人、金沢美術工芸大学5人と金沢美術工芸大学3人である。 | 学校は日本の32名の回答者の中で、九州大学18人、法政大学6人、金沢美術工芸大学5人と金沢美術工芸大学3人である。 | ||

| 80行目: | 107行目: | ||

オンラインでの演習型デザインの授業問題に対して、日本と中国の学生における違いと共通点をアンケート調査で明らかにした。 | オンラインでの演習型デザインの授業問題に対して、日本と中国の学生における違いと共通点をアンケート調査で明らかにした。 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==考察== | ==考察== | ||

| − | + | 教師向けのインタビュー調査と学生向けのアンケート調査を踏まえ、オンラインで行ったデザインの演習授業にある問題点が発見した。教師側にある問題は、主に「学生とのコミュニュケーション」、「システムの使用」、「製作物の課題」という三つの項目の傾向が高い。学生側の問題は、主に「他人とのコミュニュケーション」、「製作物の課題」という二つの項目の傾向が高い。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==まとめ== | ==まとめ== | ||

| − | + | 前の調査を踏まえて、今の状況で、デザインの遠隔・演習型の授業について、まだ解決しなかった問題を明らかにする。なお、問題点の解決策について、デザイン要件と事例となるデザイン提案を考える予定である。 | |

| − | |||

| − | |||

==脚注== | ==脚注== | ||

<references /> | <references /> | ||

| − | |||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | * | + | *進藤優子 人見英里 岩野雅子 : ブレンド型eラーニング大学院教育の可能性:新型コロナウイルス感染症防止に伴う遠隔授業の事後調査分析から, 山口県立大学学術情報 (14), 57-75, 2021 |

| − | + | *久保裕也 : オンライン授業における協同学習の支援,CUC view & vision (50), 52-63, 2020 | |

| − | |||

| − | |||

| − | * | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

| − | |||

2021年11月10日 (水) 12:06時点における最新版

- 張旭 / 九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻

- Zhang Xu / Department of Design Strategy, Graduate School of Design, Kyushu University

- 杉本美貴 / 九州大学大学院 芸術工学研究院

- SUGIMOTO Yoshitaka / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Remote Teaching, Design, Online

- Abstract

- The study is focus on the practical design courses under the environment of online courses. The purpose of this study was to research the problems and needs of teachers and students in the field of design about the online course environment, and proposing corresponding solutions to improve the teaching quality of practical design online courses.

目次

研究の背景と目的

2019年末から発する新型コロナウィルスの蔓延に伴い、2020年度の授業形態は対面授業からZoomやTeamsなどの遠隔システムによる遠隔授業に移行した。しかし、直に接する対面授業に比べると、オンライン授業では、まだ多くの問題が残っている。ネットの状況などの施設的な問題だけではなく、授業中に発言の意欲が低いという心理的な問題もある。さらに、講義型の授業より、演習型の授業を行う時のハードルがもっと高くになった。しかも、デザイン分野の演習型の授業が多くて、オンラインで演習型の授業を行う時の問題も多い。学生に質が良いオンライン授業を提供するために、それらの問題を解決する必要がある。

本研究はデザインの演習授業を行う教師とデザインを勉強している学生を対象として、 オンラインでデザインの演習授業を効果的に行うためのデザイン要件を明らかにすることを目的にする。

研究の方法

本研究では、オンラインで行ったデザインの演習授業の状況を明らかにして、デザインの要件を抽出し、事例となるデザイン提案を目的にする。オンライン授業の研究状況を明らかにするために、オンライン授業に関する文献を調査した。そして、オンライン授業でよく利用する遠隔通信システムの機能を調査して、類型化の機能を抽出した。また、デザインの演習授業の状況を明らかにするために、デザイン領域の先生向けのインタビュー調査と学生向けのアンケート調査をした。

前の調査に踏まえて、オンラインで行うデザインの演習授業の状況を分析して、デザインの要件を抽出すると考える。また、事例となるデザインの提案を考えて、検証して、デザインの要件を修正すると考える。

文献調査

遠隔授業に関する先行研究では、江本(2020)の研究では遠隔授業の方法ごとの利点・欠点などのことを挙げ、対面授業を含めて比較した。[1]そして、大﨑 (2020)は遠隔形式と対面形式でのものづくり活動を、活動に対する参加者の認識,成果と活動時間,活動中発話の3の観点で比較した。[2]またデザイン領域の授業、特に実習・演習の遠隔授業に関する研究では、石井 (2021)はこのような状況において「美術」のデザイン領域の授業の検討・実施の過程と得られた知見等について記述した。[3]しかし、これらの研究は主に遠隔授業おける講義の授業に関する研究であり、デザイン領域の演習授業に関する研究が少ない。また、日本の大学生を対象としての遠隔授業に関する研究があるけど、外国の大学生が遠隔授業を受ける状況と対比する方法でデザイン領域の演習授業の違いと共通点を明らかにしたものがない。

インタビュー調査

調査目的

調査の目的は、デザイン領域の教師がオンラインで演習型デザイン授業を実施する内容、感想と問題などについて調査し、デザイン領域における演習型授業の状況を明らかにする。

調査対象

日本の九州大学の芸術工学府での教師4名。

中国の大連理工大学の建築と芸術学院での教師4名。

調査内容

①オンラインで行ったデザインの演習授業の基本情報 ②授業ごとに、オンラインで行った内容 ③オンラインで行ったデザインの演習授業に関する困っていること ④オンラインでのメリット。

調査結果

授業履修の違さ

日本の授業履修:単位の要求の下で、自分が好きな授業を選べる。

中国の授業履修:デザインの専門授業は、ほぼクラスの全員は同じ授業を選ぶ。

日中の授業履修について、違うところがあるため、授業に参加する学生の構成も違う。

授業時間内に、日中の内容の違さ

日本のデザインの演習授業(9科目):オンラインでの授業時間内に、講義ー個人・グループワークー発表ーフィードバック型の授業が8科目である。

中国のデザインの演習授業(11科目):オンラインでの授業時間内に、個人ワークがある授業が2科目しかなくて、講義ー発表ーフィードバック型の授業が9科目である。

日中の演習授業を比べて、日本の演習授業はオンラインでの授業時間内に、個人・グループワークを行ったことがよくある。

困っていること

困っていることの部分を「システムの使用」、「指導」、「授業」この3つの項目に分類し,授業実施に対して、問題があった場合は○をつける。その中に、傾向が高い問題は:

①オンライン授業のシステムに慣れてない。

②相手は何かを考えてる事が分からない。

③参加者の自然な発言を期待する。

④手書きで指導が難しくなる。

⑤製作物を作る課題が難しくなる。

日中の教師が困っていることを対比すると、違うところがある。

システムの使用に関する部分について、日本の教師は「様々な設定があるから、リアルより時間かかる」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、日中の授業の内容の違さに関係があると考える。日本の演習授業は、授業時間内に、個人ワークやグループワークをする場合が多くて、中国での場合、学生の発表を評価する場合が多い。そして、日本での場合、個人ワークやグループワークをするために、それに関する設定も多くて、より時間かかる。

指導に関する部分について、中国の教師は「相手は何かを考えてる事が分からない」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、中国の演習授業をする場合、学生はカメラを開けたくない気持ちがすごく高くて、カメラを閉める状態で授業を行った。日本での場合、学生にカメラを開けるという要求があるから、学生の顔が見えるし、「相手は何かを考えてる事が分からない」という問題が少し弱くになる。

授業の内容に関する部分について、中国の教師は「手書きで指導が難しくなる」という項目の傾向が高い。原因を分析すると、中国のデザインの演習授業は、学生の提案や発表を評価する場合が多くて、手書きでの場合が多くて、オンラインでの場合、慣れてないこともよくある。

アンケート調査

調査目的

オンラインでデザインの演習型の授業の現状を調査する上で、学生が授業を受ける実態を明らかにする。

調査方法

Google と Tencent フォームで、オンラインアンケート 調査を作って、Line、ウィーチャット、Slack とメール での方式を通じて、アンケートのリンクをシェアした。

調査対象

学校は日本の32名の回答者の中で、九州大学18人、法政大学6人、金沢美術工芸大学5人と金沢美術工芸大学3人である。

学校は中国の30名の回答者の中で、浙江大学13人、湖南大学7人、大連理工大学4人、江南大学4人、東華大学1人とマカオテクノロジー大学1人である。

調査結果

オンライン授業時間内、学生が抱える問題を調査するため、アンケート質問項目を「コミュニケーション」「製作演習」「ブレセンテーション」3つの質問区分に沿って行う。

コミュニケーションにおける問題について、日本は「授業後の連絡」「書いた内容の共有」、中国は「コミュニケーションをする時の補助」「書いた内容の共有」の傾向が高い。

制作演習における問題について、日本と中国は同じく「他人との制作ができない」「作るときの指導がない」傾向がある。

プレセンテーションにおける高い傾向がある問題について、日本と中国は同じく「他人の反応が見えないから、自信がない」である。

オンラインでの演習型デザインの授業問題に対して、日本と中国の学生における違いと共通点をアンケート調査で明らかにした。

考察

教師向けのインタビュー調査と学生向けのアンケート調査を踏まえ、オンラインで行ったデザインの演習授業にある問題点が発見した。教師側にある問題は、主に「学生とのコミュニュケーション」、「システムの使用」、「製作物の課題」という三つの項目の傾向が高い。学生側の問題は、主に「他人とのコミュニュケーション」、「製作物の課題」という二つの項目の傾向が高い。

まとめ

前の調査を踏まえて、今の状況で、デザインの遠隔・演習型の授業について、まだ解決しなかった問題を明らかにする。なお、問題点の解決策について、デザイン要件と事例となるデザイン提案を考える予定である。

脚注

参考文献・参考サイト

- 進藤優子 人見英里 岩野雅子 : ブレンド型eラーニング大学院教育の可能性:新型コロナウイルス感染症防止に伴う遠隔授業の事後調査分析から, 山口県立大学学術情報 (14), 57-75, 2021

- 久保裕也 : オンライン授業における協同学習の支援,CUC view & vision (50), 52-63, 2020