「高齢者の移動を支えるモビリティサービスに関する研究」の版間の差分

(ページの作成:「- サブタイトルがある場合はここに記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注…」) |

(→参考文献・参考サイト) |

||

| (2人の利用者による、間の25版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 川口公輔 / 九州大学大学院 統合新領域学府 ユーザー感性学専攻 | |

| − | + | :Kosuke KAWAGUCHI / Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ''Keywords: Social Design, Mobility'' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ; Abstract | |

| + | : In recent years, traffic accidents caused by the elderly and the return of licenses have become social problems. However, the current situation is that no transportation method has been established after the elderly have given up their driver's license. | ||

| + | In the present age when the value provided by cars such as car sharing, rental cars, and shared buses has become broader from "ownership" to "use", I think that this problem can be solved through services. | ||

| + | In this research, a literature survey and a field survey of existing services will be conducted in parallel, and based on these, elements and requirements that should be included in mobility services in the future will be extracted. | ||

| + | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ==背景と目的== | ||

| + | 近年、高齢者が引き起こす交通事故や免許返納が社会問題となっている。しかし、高齢者が運転免許を手放した後の移動方法は確立されていないというのが現状である。 | ||

| + | カーシェアリングやレンタカー、乗合バスなど、車が提供する価値が「所有」から「利用」へと広義的になった現代で、サービスを通してこの問題を解決できるのではないかと考える。本研究は、既存のサービスの文献調査と現地調査を並行して行い、それらを踏まえて今後モビリティサービスに含めるべき要素・要件を抽出する。 | ||

| − | == | + | ==現状分析== |

| − | + | ===高齢社会に直面する日本=== | |

| − | + | 日本の65歳以上人口は、2020年に3619万人となり、総人口に占める割合は28.8%となった。2065年には38.4%に達し、国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。<br> | |

| − | + | また、先進諸国の高齢化率を比較してみると、日本は1980年代までは下位、90年代にはほぼ中位であったが、2005年には最も高い水準となり、今後も高水準を維持していくことが予測されている | |

| − | + | <ref>内閣府 令和3年版「高齢社会白書」</ref>。 | |

| − | + | ===高齢者と運転免許=== | |

| + | [[ファイル:suii.png|200px|thumb|right|図1.年齢階層別の運転免許保有率の推移]] | ||

| + | 日本の2020年の免許保有者数は約8199万人で、16歳以上の人口に対する運転免許保有者数の割合は74.8%と高い水準となっている<ref>内閣府 令和3年版「交通安全白書」</ref> | ||

| + | 。年齢階層別の運転免許保有率は増加傾向にある(図1)。一方で、免許返納者数も2019年までは増加傾向に有り、2020年の75歳以上の運転免許返納率は5%であった。2027年には運転免許返納者数が日本国内で年100万人を超えるという予測もある。 | ||

{{clear}} | {{clear}} | ||

| − | == | + | ===高齢者が抱く免許返納への不安=== |

| − | + | 警察庁の調査<ref>平成27年度警察庁委託事業「刻々と変化する交通情勢に即応するための交通安全対策 (高齢者講習に係る新たな制度及びその運用の在り方について)に関する調査研究」報告書</ref>によって以下のことがわかっている | |

| + | ・買物、仕事、家族等の送迎、通院など生活に直結する目的で運転している者が多く、運転を趣味や生きがいと捉えている者は比較的少ない。 | ||

| + | ・自主返納をしようと思ったことがある運転継続者の約7割は、返納をためらう理由として「車がないと生活が不便なこと」と回答した。 | ||

| + | ・都市の規模にかかわらず、「交通機関の発達」や「交通手段に関する支援の充実」といった移動手段に関する支援が必要と感じている者が多い。 | ||

| + | これらの結果から、運転継続者の多くは車を生活に必要なものとして捉えており、車に変わる交通手段の確保が求められていることがわかる。 | ||

| + | <br> | ||

| + | <br> | ||

| − | + | ===運転の中止をきっかけに起こりうる影響=== | |

| + | 約3500名の高齢者を対象とした調査では、運転を中止した高齢者は、運転を継続した高齢者と比較して要介護状態になる危険性が約8倍に上昇するという研究結果がある。これは、車の運転を中止する事により、友達などの社会とのつながりが減少し、生活の自立の阻害、うつなどの疾病発症リスクを高め、寿命の短縮にもつながっている。 | ||

| + | 実際に、高齢者の生活空間の移動性が少ないほど、非がんによる死亡リスクが増加すると言われており、運転断念による生活空間の狭まりは、高齢者の心と体の健康に大きな影響を与えることがわかる。 | ||

| − | == | + | ==フィールド調査== |

| − | + | ===のるーと(オンデマンドバス)=== | |

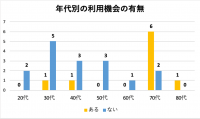

| + | [[ファイル:kawaguchi4.png|200px|thumb|right|図2.年代別の利用機会の有無]] | ||

| + | 「のるーと」とは、西鉄グループが福岡の3地域で展開する、AIを活用したオンデマンドバスである。壱岐南地区に住む方々30名にインタビュー調査を行ったところ、26名(87%)が知っていると回答した。年代別に利用機会の有無を見ると、70代が一番多かった(図2)。{{clear}} | ||

| − | + | ===コミュニティカーシェアリング=== | |

| + | [[ファイル:DSC04166-2.jpg|200px|thumb|right|図3.お茶っこ参加時の様子]] | ||

| + | 宮城県石巻を主な拠点に活動している日本カーシェアリング協会の「コミュニティカーシェアリング(CCS)」という取り組みは、地域から会員を募ってカーシェア会を設立し、ボランティアドライバーや予約・鍵の管理、お茶会(お茶っこ)の開催、会計管理などの役割を会員が分担し合う。お茶っこに参加し、ヒアリング調査を行った(図3)。会員の方々は必ずしも移動に困っているわけではなく、会員同士で日帰り旅行に出かけ、お茶っこの場でみんなと会って話すのが楽しいから参加しているという方もいることがわかった。<br> | ||

| + | また、個別にインタビュー調査を行ったところ、カーシェア会の存在によって、車を手放す決断をすることができたという声もあり、コミュニティカーシェアリングの存在が免許返納への前向きな理由に成り得ることもわかった。 | ||

| + | 一方で、ボランティアドライバーの中には「活動がボランティアの域を超えてしまっており、多少なりとも負担を感じている」と答える者もいた。 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ||

| + | ==結果・考察== | ||

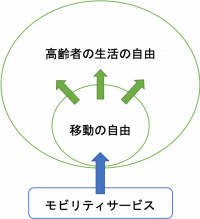

| + | [[ファイル:kawaguchi5.png|200px|thumb|right|図4.モビリティサービスに必要な要素]] | ||

| + | 高齢者が自由に移動できるサービスであることはもちろんだが、「利用し続けたいと思わせる仕組み」が非常に重要であることがわかった。お茶っこを含めたコミュニティカーシェアリングの活動は、本来提供している移動の自由の枠を超えるものであり、高齢者の生活の自由を体現しているのではないかと考える。つまり、コミュニティカーシェアリングは高齢者にとって自由な人生を提供してくれる存在であり、その価値は移動の自由だけではない。この、「移動支援だけをカバーするサービスではない」ということが非常に重要で、他のモビリティサービスにはない唯一無二の強みである。また、導入コストも低く抑えられ、すぐに始められるという気軽さも強みである。一方で、コミュニティカーシェアリングはボランティアによって成り立っているという性質上、不安定な側面もある。あくまでボランティアの範囲で楽しく無理なく、コミュニティで運営することが前提としてあるので、すべての移動課題の解決策にはなかなか成りえない。それに比べ、オンデマンドバスやコミュニティバスは広範囲の地域の移動課題を解決することができ、企業や自治体が有償で運営していくものなので安定したサービスを提供することができる。しかし、導入にコストがかかることや採算の見込めない地域では、運営ができないという課題もある。<br> | ||

| + | それぞれのサービスの強みを活かしながら弱みをカバーすることで、高齢者が危険を犯してまで運転する必要のない社会を作っていくことができるのではないだろうかと考える。その為には、地域に根づきながら自主的に運営される自由度の高いコミュニティカーシェアリングや効率的に運用ができるオンデマンドバスなどの新たなモビリティサービスと、路線バスやタクシー、コミュニティバスなど、既存のモビリティサービスとが共存し、地域によってそれぞれの強みが発揮できる環境を整えていく必要があると考える。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | {{clear}} | ||

| 58行目: | 76行目: | ||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | * | + | *青木・赤松・上出(2021) 『高齢社会における人と自動車』 コロナ社 |

| − | * | + | *デビッド,W・リサ,J・ポーラ,S(2020)『高齢者のモビリティー運転可否判断から移動支援までー』 京都大学学術出版会 |

| − | * | + | *まちづくりと交通プランニング研究会(2004)『高齢社会と都市のモビリティ』学芸出版社 |

| + | *楠田悦子(2020)『移動貧困社会からの脱却』 時事通信社 | ||

| + | *所正文・小長谷陽子・伊藤安海(2018)『高齢ドライバー』 文藝春秋 | ||

| + | <br> | ||

| + | 【調査協力】<br> | ||

| + | 日本カーシェアリング協会<br> | ||

| + | インクルージョン・ジャパン株式会社 <br> | ||

| + | トヨタ自動車株式会社<br> | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

| − | |||

2021年11月10日 (水) 12:09時点における最新版

- 川口公輔 / 九州大学大学院 統合新領域学府 ユーザー感性学専攻

- Kosuke KAWAGUCHI / Kyushu University

Keywords: Social Design, Mobility

- Abstract

- In recent years, traffic accidents caused by the elderly and the return of licenses have become social problems. However, the current situation is that no transportation method has been established after the elderly have given up their driver's license.

In the present age when the value provided by cars such as car sharing, rental cars, and shared buses has become broader from "ownership" to "use", I think that this problem can be solved through services. In this research, a literature survey and a field survey of existing services will be conducted in parallel, and based on these, elements and requirements that should be included in mobility services in the future will be extracted.

目次

背景と目的

近年、高齢者が引き起こす交通事故や免許返納が社会問題となっている。しかし、高齢者が運転免許を手放した後の移動方法は確立されていないというのが現状である。 カーシェアリングやレンタカー、乗合バスなど、車が提供する価値が「所有」から「利用」へと広義的になった現代で、サービスを通してこの問題を解決できるのではないかと考える。本研究は、既存のサービスの文献調査と現地調査を並行して行い、それらを踏まえて今後モビリティサービスに含めるべき要素・要件を抽出する。

現状分析

高齢社会に直面する日本

日本の65歳以上人口は、2020年に3619万人となり、総人口に占める割合は28.8%となった。2065年には38.4%に達し、国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。

また、先進諸国の高齢化率を比較してみると、日本は1980年代までは下位、90年代にはほぼ中位であったが、2005年には最も高い水準となり、今後も高水準を維持していくことが予測されている

[1]。

高齢者と運転免許

日本の2020年の免許保有者数は約8199万人で、16歳以上の人口に対する運転免許保有者数の割合は74.8%と高い水準となっている[2] 。年齢階層別の運転免許保有率は増加傾向にある(図1)。一方で、免許返納者数も2019年までは増加傾向に有り、2020年の75歳以上の運転免許返納率は5%であった。2027年には運転免許返納者数が日本国内で年100万人を超えるという予測もある。

高齢者が抱く免許返納への不安

警察庁の調査[3]によって以下のことがわかっている

・買物、仕事、家族等の送迎、通院など生活に直結する目的で運転している者が多く、運転を趣味や生きがいと捉えている者は比較的少ない。 ・自主返納をしようと思ったことがある運転継続者の約7割は、返納をためらう理由として「車がないと生活が不便なこと」と回答した。 ・都市の規模にかかわらず、「交通機関の発達」や「交通手段に関する支援の充実」といった移動手段に関する支援が必要と感じている者が多い。

これらの結果から、運転継続者の多くは車を生活に必要なものとして捉えており、車に変わる交通手段の確保が求められていることがわかる。

運転の中止をきっかけに起こりうる影響

約3500名の高齢者を対象とした調査では、運転を中止した高齢者は、運転を継続した高齢者と比較して要介護状態になる危険性が約8倍に上昇するという研究結果がある。これは、車の運転を中止する事により、友達などの社会とのつながりが減少し、生活の自立の阻害、うつなどの疾病発症リスクを高め、寿命の短縮にもつながっている。 実際に、高齢者の生活空間の移動性が少ないほど、非がんによる死亡リスクが増加すると言われており、運転断念による生活空間の狭まりは、高齢者の心と体の健康に大きな影響を与えることがわかる。

フィールド調査

のるーと(オンデマンドバス)

「のるーと」とは、西鉄グループが福岡の3地域で展開する、AIを活用したオンデマンドバスである。壱岐南地区に住む方々30名にインタビュー調査を行ったところ、26名(87%)が知っていると回答した。年代別に利用機会の有無を見ると、70代が一番多かった(図2)。

コミュニティカーシェアリング

宮城県石巻を主な拠点に活動している日本カーシェアリング協会の「コミュニティカーシェアリング(CCS)」という取り組みは、地域から会員を募ってカーシェア会を設立し、ボランティアドライバーや予約・鍵の管理、お茶会(お茶っこ)の開催、会計管理などの役割を会員が分担し合う。お茶っこに参加し、ヒアリング調査を行った(図3)。会員の方々は必ずしも移動に困っているわけではなく、会員同士で日帰り旅行に出かけ、お茶っこの場でみんなと会って話すのが楽しいから参加しているという方もいることがわかった。

また、個別にインタビュー調査を行ったところ、カーシェア会の存在によって、車を手放す決断をすることができたという声もあり、コミュニティカーシェアリングの存在が免許返納への前向きな理由に成り得ることもわかった。

一方で、ボランティアドライバーの中には「活動がボランティアの域を超えてしまっており、多少なりとも負担を感じている」と答える者もいた。

結果・考察

高齢者が自由に移動できるサービスであることはもちろんだが、「利用し続けたいと思わせる仕組み」が非常に重要であることがわかった。お茶っこを含めたコミュニティカーシェアリングの活動は、本来提供している移動の自由の枠を超えるものであり、高齢者の生活の自由を体現しているのではないかと考える。つまり、コミュニティカーシェアリングは高齢者にとって自由な人生を提供してくれる存在であり、その価値は移動の自由だけではない。この、「移動支援だけをカバーするサービスではない」ということが非常に重要で、他のモビリティサービスにはない唯一無二の強みである。また、導入コストも低く抑えられ、すぐに始められるという気軽さも強みである。一方で、コミュニティカーシェアリングはボランティアによって成り立っているという性質上、不安定な側面もある。あくまでボランティアの範囲で楽しく無理なく、コミュニティで運営することが前提としてあるので、すべての移動課題の解決策にはなかなか成りえない。それに比べ、オンデマンドバスやコミュニティバスは広範囲の地域の移動課題を解決することができ、企業や自治体が有償で運営していくものなので安定したサービスを提供することができる。しかし、導入にコストがかかることや採算の見込めない地域では、運営ができないという課題もある。

それぞれのサービスの強みを活かしながら弱みをカバーすることで、高齢者が危険を犯してまで運転する必要のない社会を作っていくことができるのではないだろうかと考える。その為には、地域に根づきながら自主的に運営される自由度の高いコミュニティカーシェアリングや効率的に運用ができるオンデマンドバスなどの新たなモビリティサービスと、路線バスやタクシー、コミュニティバスなど、既存のモビリティサービスとが共存し、地域によってそれぞれの強みが発揮できる環境を整えていく必要があると考える。

脚注

参考文献・参考サイト

- 青木・赤松・上出(2021) 『高齢社会における人と自動車』 コロナ社

- デビッド,W・リサ,J・ポーラ,S(2020)『高齢者のモビリティー運転可否判断から移動支援までー』 京都大学学術出版会

- まちづくりと交通プランニング研究会(2004)『高齢社会と都市のモビリティ』学芸出版社

- 楠田悦子(2020)『移動貧困社会からの脱却』 時事通信社

- 所正文・小長谷陽子・伊藤安海(2018)『高齢ドライバー』 文藝春秋

【調査協力】

日本カーシェアリング協会

インクルージョン・ジャパン株式会社

トヨタ自動車株式会社