「大分市上野ヶ丘地区における認知症の理解を目的としたリーフレット制作」の版間の差分

(ページの作成:「- サブタイトルがある場合はここに記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注…」) |

(→デザイン内容) |

||

| (3人の利用者による、間の11版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 酒井美玲/ 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| − | + | ; 大山楠奈 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| − | + | ; 岡田明日翔 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| − | + | ; 河野優花 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| − | + | ; 黒木勇哉 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| − | + | ; 福森もも / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース | |

| + | ''Keywords: Visual Design,Care Pathway,Dimentia'' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ==はじめに== | ||

| − | + | [[ファイル:Keapasu Hyousi01.jpg|図1.表紙①|サムネイル]] | |

| − | + | [[ファイル:Keapasu Hyousi02.jpg|図2.表紙②|サムネイル]] | |

| − | + | [[ファイル:Keapasu Nakatozi01.jpg|図3.中面1ページ目|サムネイル]] | |

| − | [[ | + | [[ファイル:Keapasu Nakatozi02.jpg|図4.中面2ページ目|サムネイル]] |

| − | + | [[ファイル:Keapasu Urahyousi.jpg|図5.裏表紙|サムネイル]] | |

| − | + | 今年の6月から約二ヶ月の間上野ヶ丘地域包括支援センターの方と共にグループワークで認知症ケアパスにおけるA3見開きリーフレットの制作を行った。 | |

| − | + | 初回は認知症サポーター養成講座を聴講し感想などの意見交換を行い、現在「認知症はネガティブなイメージが強い」「自分や家族が認知症だと認めたくない人が多い」「表紙を見ていかにも認知症について記載されていると感じるパンフレットは手に取らない」等の課題や問題点が挙げられたことから、老若男女問わず手元にとっておきたくなるデザインをテーマとした。 <br> | |

| − | + | <br> | |

| + | ==デザイン内容== | ||

| + | ===全体カラーイメージ・イラスト=== | ||

| + | A3リーフレットは、表紙・中面の見開き2ページ・裏表紙をデザインし、全体のカラーは明るさや清々しさの印象を持つ黄色と青で統一。</span> | ||

| + | 幅広い年代の人にも受け入れられるようなシンプルなイラストにした。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | ===表紙=== | ||

| + | 表紙はケアパスでの訪問時や病院での診察時に直接手渡される場合と、大分駅や市役所・病院の待合室などの施設や街頭に設置する場合を想定し、全体のデザインは変えずにキャッチコピーとサブコピーのみを変えたものを2パターン作成。(図1,図2参照)<br> | ||

| + | メインコピーとサブコピーは受け取り手の心に寄り添うような表現や、「一緒に乗り越える仲間がいる」という安心感を感じて頂けるような前向きな表現を心がけ、コピーと合わせて表紙のイラストは「家族との時間を大切に過ごす」というコンセプトにし、これからの時間をどう過ごすか明るく楽しい未来設計を描いていくイメージにした。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | ===リーフレット中面=== | ||

| + | リーフレットの中面見開き1ページ目で加齢による物忘れと認知症による記憶障害の違いや主な症例を図やイラストを用いて紹介し(図3参照)、中面見開き2ページ目で早期発見のメリットと地方包括支援センターの方の意見を取り入れて、実例に基づいた漫画をオリジナルで制作し掲載。(図4参照)<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | ===裏表紙=== | ||

| + | 表紙の次に目に入るページであるため、特に重要である相談先の簡単な説明や医療機関と地域包括支援センターの連絡先として住所、電話番号、メールアドレス、QRコードなどを掲載した。(図5参照) | ||

{{clear}} | {{clear}} | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

| − | |||

2021年11月10日 (水) 12:16時点における最新版

- 酒井美玲/ 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

- 大山楠奈 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

- 岡田明日翔 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

- 河野優花 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

- 黒木勇哉 / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

- 福森もも / 大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 ビジュアルデザインコース

Keywords: Visual Design,Care Pathway,Dimentia

はじめに

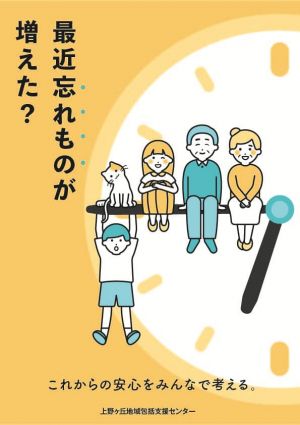

今年の6月から約二ヶ月の間上野ヶ丘地域包括支援センターの方と共にグループワークで認知症ケアパスにおけるA3見開きリーフレットの制作を行った。

初回は認知症サポーター養成講座を聴講し感想などの意見交換を行い、現在「認知症はネガティブなイメージが強い」「自分や家族が認知症だと認めたくない人が多い」「表紙を見ていかにも認知症について記載されていると感じるパンフレットは手に取らない」等の課題や問題点が挙げられたことから、老若男女問わず手元にとっておきたくなるデザインをテーマとした。

デザイン内容

全体カラーイメージ・イラスト

A3リーフレットは、表紙・中面の見開き2ページ・裏表紙をデザインし、全体のカラーは明るさや清々しさの印象を持つ黄色と青で統一。

幅広い年代の人にも受け入れられるようなシンプルなイラストにした。

表紙

表紙はケアパスでの訪問時や病院での診察時に直接手渡される場合と、大分駅や市役所・病院の待合室などの施設や街頭に設置する場合を想定し、全体のデザインは変えずにキャッチコピーとサブコピーのみを変えたものを2パターン作成。(図1,図2参照)

メインコピーとサブコピーは受け取り手の心に寄り添うような表現や、「一緒に乗り越える仲間がいる」という安心感を感じて頂けるような前向きな表現を心がけ、コピーと合わせて表紙のイラストは「家族との時間を大切に過ごす」というコンセプトにし、これからの時間をどう過ごすか明るく楽しい未来設計を描いていくイメージにした。

リーフレット中面

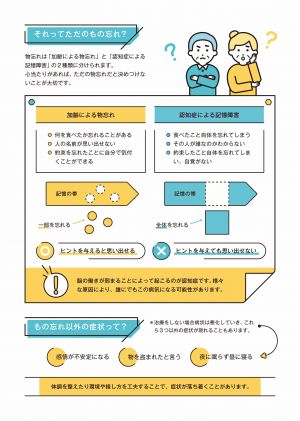

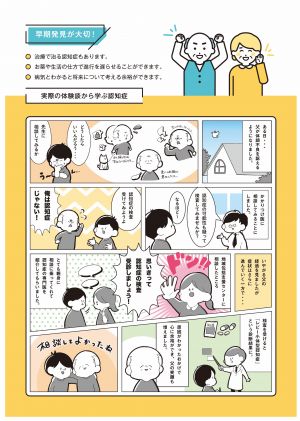

リーフレットの中面見開き1ページ目で加齢による物忘れと認知症による記憶障害の違いや主な症例を図やイラストを用いて紹介し(図3参照)、中面見開き2ページ目で早期発見のメリットと地方包括支援センターの方の意見を取り入れて、実例に基づいた漫画をオリジナルで制作し掲載。(図4参照)

裏表紙

表紙の次に目に入るページであるため、特に重要である相談先の簡単な説明や医療機関と地域包括支援センターの連絡先として住所、電話番号、メールアドレス、QRコードなどを掲載した。(図5参照)