「台灣・憲光二村の再活用に関する研究」の版間の差分

(→一、背景と目的) |

(→参考文献) |

||

| (2人の利用者による、間の36版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

| − | + | ;黄淑芬/ 銘傳大学 観光学部休憩学科 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ''Keywords:憲光二村 Military Police Honor 2nd Village、華人新村Malaysian Chinese New Village,、PBL Problem-based Learning,'' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ==報告== | ||

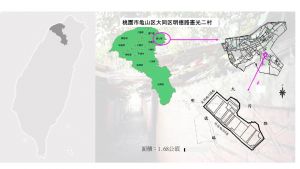

| + | [[ファイル:憲光二村の位置.jpg|サムネイル]] | ||

| + | 筆者は事例研究、校外教育、インタビューや訪問とそれに基づいた企画の提案などを通じ、授業と地域社会を結び付け、長年にわたって実績と協力体制を築いていくことで、地域と教育現場との相互的、持続的な関係を構築することを目指している。本研究は2020年にマレーシアの学生が眷村の一つである憲光二村を見学した際に彼らの母国における同質の施設である華人新村と共通点を感じ、異文化交流の機会にしようと働きかけを行い、それを桃園眷村文化節において実践した事例である。つまり、憲光二村を対象とした研究活動におけるUSR(University Social Responsibility,USR)の新たな実践により学生の知識をアウトプットすることで問題の共有と解決を図り、地域社会に貢献することにより大学の社会的責任を促進していくことを目指した。 | ||

| + | この研究による成果として以下の3つが挙げられる: | ||

| + | # イノベーション:桃園市文化局と憲光二村の職員は学生による10チームの企画提案を問題発見(Discover)、提案(Develop)、伝達(Deliver)の指標で評価し取り入れた。フリーマーケットの開催、遊び道具の設置、ご当地グルメの提供といった三つのテーマを融合させた提案が採用され新しい空間を生み出した。 | ||

| + | # 異文化交流:憲光二村でマレーシア華人に関する発信を行うことで台湾における眷村という視点から彼らの変遷を見つめられると同時に台湾での移民歴史も振り返ることができ融合的かつ効果的な交流が実現した。 | ||

| + | # 地域貢献とUSR:学生が夏休みを利用し眷村文化に関するイベントを企画し、新学期で実行するという形で実習を実施することで、地場産業への理解や主体的な学びの推進を図った。 | ||

| − | + | 本研究ではこのように大学と地域が一体となった実践を通じて、「移動・交流・体験」価値の再定義に向けた学びの環境を今後どのように構築していくか考察する。 | |

| − | |||

| − | == | + | ==一、背景と目的== |

| − | |||

| − | |||

| − | == | + | [[ファイル:大学との位置関係と構造.jpg|サムネイル]] |

| + | === 1. 背景 === | ||

| + | 台湾のその特殊な歴史により整備された居住空間である眷村は、陸海空、憲兵、公職人員及び自力眷村に分類され、それぞれが独特な価値と貴重な記憶を持っている。桃園市は2001年から眷村の活性化と蓄積された貴重な経験を後世に生かすために、桃園眷村文化節を催すこととなった。 | ||

| + | 銘伝大学の近隣にある眷村の一つである憲光二村においても2016年より憲光二村管理事務所が設置され、活性化の取り組みが始まって以来、桃園眷村文化節の拠点の一つとして近隣の各小学校において小中学校の児童を中心に眷村の人々の生涯を伝えていく移動展覧会「キャンパス巡回展」の普及に努めてきた。2018年からは高校、短大と大学にその対象を拡大し、「行動物語箱」、「夢工場」といった活動を通じて中学校から短大までの学生に総合学習の機会と夏休みの実習を提供しており、これらの若者たちの積極的な介入によって憲光二村は活気が溢れる新たな空間へと変貌している。 | ||

=== 2. 目的 === | === 2. 目的 === | ||

| + | 2017年から筆者が学生を連れて眷村の一つである憲光二村を見学して以来、地域との協力関係を構築し始めるとともに教育現場でのさらなる活用を模索し始めた。 | ||

| + | その中で2020年、桃園市政府文化局が行っている桃園眷村文化節においてマレーシアにおける同質の施設である「華人新村」の発信活動に取り組むこととなった。憲光二村では2016年度より行われている先述した取り組みの継続と共に将来的には台湾で初の移民博物館の開設することを目標にしており、その先駆けとなるような企画を行うこととした。具体的には、これまでに一連の活性化の取り組みによって集積されてきた資源・知見を生活空間においても活用していくことで異文化の交流を促進していくことを目的とした企画を提案し、実行していく事となった。 | ||

| + | === 3.マレーシア華人新村と憲光二村 === | ||

| + | マレーシアでは1949年に「畢礼斯計画」を実施し、辺鄙な森林に住む住民を特定の範囲に集中させ華人新村を形成。自由な出入りを制限し、1960年まで厳格な軍事管理を実施した。台湾の眷村は、英植民地政府が高圧的に監視している収容式生活のそれとは対照に、軍隊の家族を集中的に世話するものの、いずれも非自発的な移住空間で、両方とも歴史と文化的景観で、複雑な歴史と時代の感情を反映している。 | ||

| + | 憲光二村は1968年に建設、加えて1974年にマンション式四階建ての家が建てられ居住空間としての機能を失ったのち、1996年歴史建築に指定された。長年の整理を経て、2016年から管理事務所、2019年に台湾眷村資源センターを設置とソフト面での両面で整備を行い、歴史の継承と外部との交流を促進するプラットフォームを構築している。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | == 二、考察 == | ||

| + | [[ファイル:展示計画.jpg|サムネイル]] | ||

| + | |||

| + | 「マレーシア華人新村の発信活動」を重点テーマとし、以下の視点を中心に実践活動を行った。 | ||

| + | ① 歴史、言い伝えなどから憲光二村と華人新村の実態、歴史的価値を調査し整理・言語化した。 | ||

| + | ② 憲光二村とマレーシア華人新村双方の食、お遊戯といった文化的習慣を調査し再現した。 | ||

| + | ③ 憲光二村において、マレーシア華人新村に関する情報を効果的にまとめ、展示を実施した。 | ||

| + | 実施内容は以下のとおりである。 | ||

| + | * 憲光二村の見学(1回目)と職員との打ち合わせ | ||

| + | <small>(2020 年5月18 日、参加者:先生と大学生5名)</small> | ||

| + | * 憲光二村の見学(2回目)と聞き取り調査 | ||

| + | <small>(2020 年6月1 日、参加者:10組に分けての大学生60名)</small> | ||

| + | <small>憲光二村管理事務所より、①眷村の歴史について②憲光二村の歴史について、③今までの工夫について、④空間の活用について等の聞き取りを行った。</small> | ||

| + | * 企画のプレゼンと職員によるフィードバック | ||

| + | <small>(2020 年6 月23 日、参加者:大学生等60 名) | ||

| + | 見学と調査にて得られた知見より企画を構想、ブラッシュアップを重ね、最終プレゼンを行った。憲光二村の職員三名が銘伝大学まで足を運び10組の提案を聞きフィードバックを行った。</small> | ||

| + | * 企画の構想と準備 | ||

| + | <small>(参加者:台湾工芸研究発展中心、桃園市文化局、憲光二村、筆者、マレーシアの留学生) | ||

| + | プレゼンの企画を基にして憲光二村管理事務所と筆者は、台湾工芸研究発展中心、桃園市文化局の協力で展示計画を構想した。</small> | ||

| + | * 食の交流活動の試作と評価 | ||

| + | <small>(2020年09月21 日、参加者:大学生54名+マレーシア学生14名)</small> | ||

| + | * 展示物とイベント会場の準備 | ||

| + | <small>(2020年09月21 日~10月8日、参加者:マレーシア学生14名)</small> | ||

| + | * 2020年桃園眷村文化節の開幕式に参加 | ||

| + | <small>(2021 年10月9日、参加者:マレーシア学生14名)</small> | ||

| + | * 2020年桃園眷村文化節における企画の実施 | ||

| + | <small>(2021 年10 月17 日、参加者:マレーシアと台湾の学生10名)</small> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | == 三、成果と課題 == | ||

| + | [[ファイル:桃園眷村文化節における発信活動.jpg|サムネイル]] | ||

| + | === 1.地域貢献 === | ||

| + | 異文化の交流としての華人新村の発信活動は、憲光二村の空間再生に対して新たな展開の可能性を提示することができた。今後も継続的に大学・企業・自治体・関係団体で協働的に実践教育を行っていくことで憲光二村の移民博物館としての活用を推進していく事が期待される。筆者も引き続き大学・企業・自治体・関係団体で協働的に地域に根差した実践教育を展開することで、地域も若者たちの参加と創作によって活気が溢れる空間を生み出す一助になっていきたいと考えている。 | ||

| + | === 2.教育・研究面 === | ||

| + | 実際に現地に赴き、五感を駆使して地域生活の実態を明らかにしていく主体的な学びを通じて文献等に記載されていない伝え話や建築物に関するエピソードといった知識を習得できた。地域住民に対しても聞き取り調査を兼ねて、得られた情報に基づいて企画の提案を行うことにより、コミュニケーション能力が高められた。また、提案を行い地域の方と一緒に検討し、その場でフィードバックをもらうとともに若者の発想力を生かすことで、ユニークかつ現実的な企画を実現させ地域のブランド力向上に貢献した。 | ||

| + | === 3.まとめ === | ||

| + | 華人新村の展示を訪れた見学者はまず先に「なぜ眷村でこの展示をしているのか」と疑問を問いかける。そう、それこそこの活動で憲光二村がもたらした国際交流の成果なのである。地域社会が我々に学習の機会を提供し訪れたマレーシアの留学生が故郷をそして華人新村を連想し、それを知ってもらおうと企画を考案しコンペティションで発表した。そして彼らが作り上げた展示を通じ見学者はその中にある意義、関連性、同じ華人が南洋に乗り出し辿ってきた歴史の過程を深く噛みしめることができたのだ。そして、それを見つめると同時に反射鏡の様に自らの眷村について再考し見つめなおす機会となったのである。この活動の実行側においてもマレーシアの留学生の他、現地の台湾の学生も活動に加わった。異なったバックグラウンドを持つ学生が憲光二村と触れ合い、それぞれの歴史を学び合うことで、学習に対しより多くの熱量を注ぎ独創的な提案を作り上げた。対外的、社会的空間の中で自主性をもって活動に取り組むことは教員と学生が自分の役割を発見、理解し実行することにも繋がる。このように自分自身を見つめ直し、主体的で深い学びをしていくことが出来る地域社会は最高の学び場なのである。</big> | ||

| + | |||

| 32行目: | 77行目: | ||

<br> | <br> | ||

| − | == | + | ==参考文献== |

| − | * | + | * 許宛琪(2009)。問題本位學習於師資培育職前教育實施之初探。師資培育與教 師專業發展期刊 ,2(2),1 - 19。 |

| + | * 張民杰(2008)。以案例教學法增進實習教師班級經營知能之研究。國民教育研 究學報 ,20,147 - 176。 | ||

| + | * 陳慶輝(2003)。淺談行動學習法。品質月刊,39(7),76-77。 | ||

| + | * 楊坤原、張賴妙理(2005)。問題本位學習的理論基礎與教學歷程。 中原學報 ,33(2),215 - 235。 | ||

| + | * Geoffrey E. Mills(2008)《行動研究法:教師研究者的指引》.台北:台北:學富文化 | ||

| + | * 憲光二村のサイト https://www.facebook.com/Sianguang2nd | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

| − | |||

2021年11月10日 (水) 12:19時点における最新版

- 桃園眷村文化節におけるマレーシア華人新村の発信活動を中心に -

- 黄淑芬/ 銘傳大学 観光学部休憩学科

Keywords:憲光二村 Military Police Honor 2nd Village、華人新村Malaysian Chinese New Village,、PBL Problem-based Learning,

目次

報告

筆者は事例研究、校外教育、インタビューや訪問とそれに基づいた企画の提案などを通じ、授業と地域社会を結び付け、長年にわたって実績と協力体制を築いていくことで、地域と教育現場との相互的、持続的な関係を構築することを目指している。本研究は2020年にマレーシアの学生が眷村の一つである憲光二村を見学した際に彼らの母国における同質の施設である華人新村と共通点を感じ、異文化交流の機会にしようと働きかけを行い、それを桃園眷村文化節において実践した事例である。つまり、憲光二村を対象とした研究活動におけるUSR(University Social Responsibility,USR)の新たな実践により学生の知識をアウトプットすることで問題の共有と解決を図り、地域社会に貢献することにより大学の社会的責任を促進していくことを目指した。 この研究による成果として以下の3つが挙げられる:

- イノベーション:桃園市文化局と憲光二村の職員は学生による10チームの企画提案を問題発見(Discover)、提案(Develop)、伝達(Deliver)の指標で評価し取り入れた。フリーマーケットの開催、遊び道具の設置、ご当地グルメの提供といった三つのテーマを融合させた提案が採用され新しい空間を生み出した。

- 異文化交流:憲光二村でマレーシア華人に関する発信を行うことで台湾における眷村という視点から彼らの変遷を見つめられると同時に台湾での移民歴史も振り返ることができ融合的かつ効果的な交流が実現した。

- 地域貢献とUSR:学生が夏休みを利用し眷村文化に関するイベントを企画し、新学期で実行するという形で実習を実施することで、地場産業への理解や主体的な学びの推進を図った。

本研究ではこのように大学と地域が一体となった実践を通じて、「移動・交流・体験」価値の再定義に向けた学びの環境を今後どのように構築していくか考察する。

一、背景と目的

1. 背景

台湾のその特殊な歴史により整備された居住空間である眷村は、陸海空、憲兵、公職人員及び自力眷村に分類され、それぞれが独特な価値と貴重な記憶を持っている。桃園市は2001年から眷村の活性化と蓄積された貴重な経験を後世に生かすために、桃園眷村文化節を催すこととなった。 銘伝大学の近隣にある眷村の一つである憲光二村においても2016年より憲光二村管理事務所が設置され、活性化の取り組みが始まって以来、桃園眷村文化節の拠点の一つとして近隣の各小学校において小中学校の児童を中心に眷村の人々の生涯を伝えていく移動展覧会「キャンパス巡回展」の普及に努めてきた。2018年からは高校、短大と大学にその対象を拡大し、「行動物語箱」、「夢工場」といった活動を通じて中学校から短大までの学生に総合学習の機会と夏休みの実習を提供しており、これらの若者たちの積極的な介入によって憲光二村は活気が溢れる新たな空間へと変貌している。

2. 目的

2017年から筆者が学生を連れて眷村の一つである憲光二村を見学して以来、地域との協力関係を構築し始めるとともに教育現場でのさらなる活用を模索し始めた。 その中で2020年、桃園市政府文化局が行っている桃園眷村文化節においてマレーシアにおける同質の施設である「華人新村」の発信活動に取り組むこととなった。憲光二村では2016年度より行われている先述した取り組みの継続と共に将来的には台湾で初の移民博物館の開設することを目標にしており、その先駆けとなるような企画を行うこととした。具体的には、これまでに一連の活性化の取り組みによって集積されてきた資源・知見を生活空間においても活用していくことで異文化の交流を促進していくことを目的とした企画を提案し、実行していく事となった。

3.マレーシア華人新村と憲光二村

マレーシアでは1949年に「畢礼斯計画」を実施し、辺鄙な森林に住む住民を特定の範囲に集中させ華人新村を形成。自由な出入りを制限し、1960年まで厳格な軍事管理を実施した。台湾の眷村は、英植民地政府が高圧的に監視している収容式生活のそれとは対照に、軍隊の家族を集中的に世話するものの、いずれも非自発的な移住空間で、両方とも歴史と文化的景観で、複雑な歴史と時代の感情を反映している。 憲光二村は1968年に建設、加えて1974年にマンション式四階建ての家が建てられ居住空間としての機能を失ったのち、1996年歴史建築に指定された。長年の整理を経て、2016年から管理事務所、2019年に台湾眷村資源センターを設置とソフト面での両面で整備を行い、歴史の継承と外部との交流を促進するプラットフォームを構築している。

二、考察

「マレーシア華人新村の発信活動」を重点テーマとし、以下の視点を中心に実践活動を行った。 ① 歴史、言い伝えなどから憲光二村と華人新村の実態、歴史的価値を調査し整理・言語化した。 ② 憲光二村とマレーシア華人新村双方の食、お遊戯といった文化的習慣を調査し再現した。 ③ 憲光二村において、マレーシア華人新村に関する情報を効果的にまとめ、展示を実施した。 実施内容は以下のとおりである。

- 憲光二村の見学(1回目)と職員との打ち合わせ

(2020 年5月18 日、参加者:先生と大学生5名)

- 憲光二村の見学(2回目)と聞き取り調査

(2020 年6月1 日、参加者:10組に分けての大学生60名) 憲光二村管理事務所より、①眷村の歴史について②憲光二村の歴史について、③今までの工夫について、④空間の活用について等の聞き取りを行った。

- 企画のプレゼンと職員によるフィードバック

(2020 年6 月23 日、参加者:大学生等60 名) 見学と調査にて得られた知見より企画を構想、ブラッシュアップを重ね、最終プレゼンを行った。憲光二村の職員三名が銘伝大学まで足を運び10組の提案を聞きフィードバックを行った。

- 企画の構想と準備

(参加者:台湾工芸研究発展中心、桃園市文化局、憲光二村、筆者、マレーシアの留学生) プレゼンの企画を基にして憲光二村管理事務所と筆者は、台湾工芸研究発展中心、桃園市文化局の協力で展示計画を構想した。

- 食の交流活動の試作と評価

(2020年09月21 日、参加者:大学生54名+マレーシア学生14名)

- 展示物とイベント会場の準備

(2020年09月21 日~10月8日、参加者:マレーシア学生14名)

- 2020年桃園眷村文化節の開幕式に参加

(2021 年10月9日、参加者:マレーシア学生14名)

- 2020年桃園眷村文化節における企画の実施

(2021 年10 月17 日、参加者:マレーシアと台湾の学生10名)

三、成果と課題

1.地域貢献

異文化の交流としての華人新村の発信活動は、憲光二村の空間再生に対して新たな展開の可能性を提示することができた。今後も継続的に大学・企業・自治体・関係団体で協働的に実践教育を行っていくことで憲光二村の移民博物館としての活用を推進していく事が期待される。筆者も引き続き大学・企業・自治体・関係団体で協働的に地域に根差した実践教育を展開することで、地域も若者たちの参加と創作によって活気が溢れる空間を生み出す一助になっていきたいと考えている。

2.教育・研究面

実際に現地に赴き、五感を駆使して地域生活の実態を明らかにしていく主体的な学びを通じて文献等に記載されていない伝え話や建築物に関するエピソードといった知識を習得できた。地域住民に対しても聞き取り調査を兼ねて、得られた情報に基づいて企画の提案を行うことにより、コミュニケーション能力が高められた。また、提案を行い地域の方と一緒に検討し、その場でフィードバックをもらうとともに若者の発想力を生かすことで、ユニークかつ現実的な企画を実現させ地域のブランド力向上に貢献した。

3.まとめ

華人新村の展示を訪れた見学者はまず先に「なぜ眷村でこの展示をしているのか」と疑問を問いかける。そう、それこそこの活動で憲光二村がもたらした国際交流の成果なのである。地域社会が我々に学習の機会を提供し訪れたマレーシアの留学生が故郷をそして華人新村を連想し、それを知ってもらおうと企画を考案しコンペティションで発表した。そして彼らが作り上げた展示を通じ見学者はその中にある意義、関連性、同じ華人が南洋に乗り出し辿ってきた歴史の過程を深く噛みしめることができたのだ。そして、それを見つめると同時に反射鏡の様に自らの眷村について再考し見つめなおす機会となったのである。この活動の実行側においてもマレーシアの留学生の他、現地の台湾の学生も活動に加わった。異なったバックグラウンドを持つ学生が憲光二村と触れ合い、それぞれの歴史を学び合うことで、学習に対しより多くの熱量を注ぎ独創的な提案を作り上げた。対外的、社会的空間の中で自主性をもって活動に取り組むことは教員と学生が自分の役割を発見、理解し実行することにも繋がる。このように自分自身を見つめ直し、主体的で深い学びをしていくことが出来る地域社会は最高の学び場なのである。

参考文献

- 許宛琪(2009)。問題本位學習於師資培育職前教育實施之初探。師資培育與教 師專業發展期刊 ,2(2),1 - 19。

- 張民杰(2008)。以案例教學法增進實習教師班級經營知能之研究。國民教育研 究學報 ,20,147 - 176。

- 陳慶輝(2003)。淺談行動學習法。品質月刊,39(7),76-77。

- 楊坤原、張賴妙理(2005)。問題本位學習的理論基礎與教學歷程。 中原學報 ,33(2),215 - 235。

- Geoffrey E. Mills(2008)《行動研究法:教師研究者的指引》.台北:台北:學富文化

- 憲光二村のサイト https://www.facebook.com/Sianguang2nd