「水族館教育における子どもの学習体験のあり方に関する研究」の版間の差分

| 34行目: | 34行目: | ||

===ヒアリング調査=== | ===ヒアリング調査=== | ||

| − | + | 水族館・自然環境施設の職員3名に対して、水族館教育の実態を明らかにし、職員の認識や現状の教育における、課題を把握することを目的としてヒアリング調査を行った。水族館教育について各館の見解を図2にまとめた。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==考察== | ==考察== | ||

| + | ヒアリング調査により、水族館・自然環境施設の職員が「環境と保全の問題」の教育活動に対する「問題意識を持っていることが分かった。来場者に対して対話による教育活動を行う際は、専門用語を使わないことや理解しやすい例えを用いて表現することを心がるなど、教育活動の工夫や意識が見られた。マンネリ化を防ぐための企画や教材のアップデートも少しずつ行っているようだが、今後の課題として挙げられている。また、教育活動で最も重視している点は、興味を持ってもらうための対話やふれあいなどの体験活動であると捉えており、それが将来的な集客の向上にも繋がってくると考えていることが明らかになった。 | ||

| + | しかし実際に職員と来場者との対話は、興味を持って尋ねてきた人の質問に答える形で行われていたり、年に数回のイベントの際に体験や対話を行ったりするなどその機会は十分にあるとは言えない。質問の際は親子連れの親が子どもの代わりに質問するケースが多いことや、人を介在する事例の多くは触れ合いなどの体験に偏っており、知識の普及には至っていないことから、興味をきっかけとした知識の理解に結び付いていない来場者が多いのではないかと推測される。また、それが環境や保全の問題を現実のものとして捉え、自分ごと化して考えられていないことにも繋がっているのではないかと考えられる。 | ||

2021年10月25日 (月) 14:01時点における版

- 徐 徳恵 / 九州大学大学院 芸術工学府 デザインストラテジー専攻

- Dehui XU / Department of Design Strategy, Graduate School of Design, Kyushu University

Keywords: Service Design

- Abstract

- In this study, focus was placed on the issue that aquariums have become places of recreation for children due to insufficient environmental education activities among the four roles of aquariums. Therefore, the actual status of aquarium education was clarified by conducting case studies of existing educational programs and interviews with aquarium keepers. Finally, a design proposal for exhibits and services to promote environmental education for children in aquariums will be presented.

(訳:この研究では、水族館の4つの役割のうち環境教育の活動が不十分であるため、子どもにとって水族館がレクレーションの場になっているという課題に着目した。そこで、既存の教育プログラムの事例調査や、飼育員に対するヒアリング調査を行うことで水族館教育の実態を明らかにした。そして、水族館の中で子供を対象とした環境教育の普及を行うための、展示やサービスのデザイン提案を行う。)

背景と目的

近年、水族館の多様化が進み、展示手法が多岐に渡っている。それに伴い水族館の役割や目的も多様化しており、現在日本動物園水族館協会によって、①種の保存②調査・研究③レクリエーション④環境教育の4つの役割が位置付けられている[1]。

また近年の情報化・高齢化に伴い、今日の博物館は一様に生涯学習機関としての役割を担っている。環境教育や保全教育の重要性が増しており、体験を交えたワークショップやイベントなどの教育活動の取り組みも増えてきている。さらに展示内容に地域独自の水生生物を取りあげたり気候や地形の特徴を再現したりするなど、地域との関係が深く、地域間・多世代の教育や交流の拠点として大きく期待されている。

しかし、水族館利用者の来館目的のうち「学習」や「自然体験」の占める割合は10%以下でああり、「観光」や「いやし」が最も多くなっている[2]。商業施設やレジャー施設が併設されているなど複合施設となっている水族館も多く、多くの生活者にとって水族館に対する認識は「エンターテイメント施設」である。そのため、教育や保全の役割が社会に浸透していないということが課題として挙げられる。また水槽に併設されている解説版が読まれていなかったり、体験型のプログラムが不十分であったりするなど水族館側の課題も多い。

そこで、本研究では水族館内で子どもに対して環境教育の普及を行う、展示内容やサービス等のデザイン提案を行うことを目的とする。

研究の方法

対象

環境省によると、環境教育・環境学習とは「環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度や問題解決に資する能力を育成すること」である[3]。そこで、今回水族館内で行う環境教育が示す環境とは、「水族の生態とその周囲の自然環境」と定義する。

また、近年、子どもの自然体験の活動の場が減少していること[4]や、21世紀を担う子どもたちへの環境教育は極めて重要な意義を有していること[5]から、対象を普段自然と触れ合う機会の少ない6〜12歳の子どもとする。

方法

まず、水族館内で行われている教育プログラムの事例を調査することで、日本の水族館における環境教育の実態を明らかにする。また、水族館職員を対象にヒアリング調査を行い、水族館内での環境教育が子供にどのような影響を与えているかを明らかにする。そして、子どもの水族館との関わり方を考察し、より良い環境教育を可能にするデザイン提案を行うことで、水族館内で子どもに対して環境教育の普及を行うことができると考える。

結果

教育プログラムの事例調査

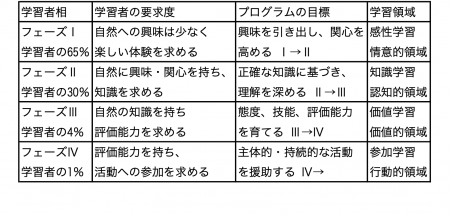

小河原によると、図1に示す社会教育の場における環境教育プログラムの目標段階は、学習者(利用者)の要求度に応じた4段階のフェーズに整理される[7]。

ヒアリング調査

水族館・自然環境施設の職員3名に対して、水族館教育の実態を明らかにし、職員の認識や現状の教育における、課題を把握することを目的としてヒアリング調査を行った。水族館教育について各館の見解を図2にまとめた。

考察

ヒアリング調査により、水族館・自然環境施設の職員が「環境と保全の問題」の教育活動に対する「問題意識を持っていることが分かった。来場者に対して対話による教育活動を行う際は、専門用語を使わないことや理解しやすい例えを用いて表現することを心がるなど、教育活動の工夫や意識が見られた。マンネリ化を防ぐための企画や教材のアップデートも少しずつ行っているようだが、今後の課題として挙げられている。また、教育活動で最も重視している点は、興味を持ってもらうための対話やふれあいなどの体験活動であると捉えており、それが将来的な集客の向上にも繋がってくると考えていることが明らかになった。 しかし実際に職員と来場者との対話は、興味を持って尋ねてきた人の質問に答える形で行われていたり、年に数回のイベントの際に体験や対話を行ったりするなどその機会は十分にあるとは言えない。質問の際は親子連れの親が子どもの代わりに質問するケースが多いことや、人を介在する事例の多くは触れ合いなどの体験に偏っており、知識の普及には至っていないことから、興味をきっかけとした知識の理解に結び付いていない来場者が多いのではないかと推測される。また、それが環境や保全の問題を現実のものとして捉え、自分ごと化して考えられていないことにも繋がっているのではないかと考えられる。

まとめ

本研究では、を明らかにするために、に着目してを導出した。今後、より良い環境教育を可能にするためのデザインを検討する。そして、水族館職員や対象となる子どもを有する親にヒアリングし、デザインの検証を行う。

参考文献・参考サイト

- ↑ 日本動物園水族館協会「日本動物園水族館協会の4つの役割」https://www.jaza.jp/about-jaza/four-objectives

- ↑ 西村千尋(2013)「人々は水族館に何を求めて訪れるのか?」

- ↑ 中央環境審議会(1999)「これからの環境教育・環境学習」https://www.env.go.jp/council/former/tousin/039912-1.html

- ↑ 内閣府(2013)「平成25年版 子ども・若者白書」

- ↑ 文部科学省「環境教育」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kankyou/index.htm

- ↑ 小河原孝生(2013)「環境学習のためのプログラムと施設・人材 そして科学的視点の重要性」

- ↑ 小河原孝生(2013)「環境学習のためのプログラムと施設・人材 そして科学的視点の重要性」