「既存の電気ケトル評価の因子分析に基づくデザイン開発」の版間の差分

| 15行目: | 15行目: | ||

==本研究における3つのデザイン手法== | ==本研究における3つのデザイン手法== | ||

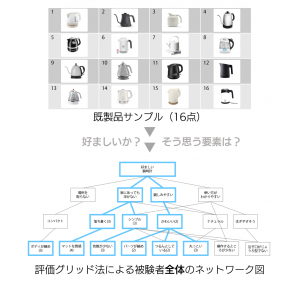

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig01.PNG|サムネイル|図❶ 評価グリッド法の適用]] |

===手法①:評価グリッド法=== | ===手法①:評価グリッド法=== | ||

(図❶を参照) | (図❶を参照) | ||

| 22行目: | 22行目: | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| − | [[ファイル: | + | |

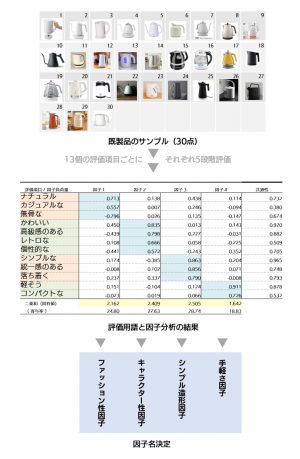

| + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig02.png|サムネイル|図❷ 因子分析の適用]] | ||

===手法②:因子分析=== | ===手法②:因子分析=== | ||

(図❷を参照) | (図❷を参照) | ||

| 29行目: | 30行目: | ||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

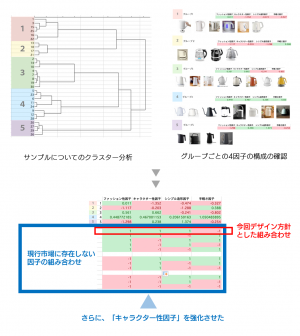

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig03.png|サムネイル|図❸ クラスター分析の適用]] |

===手法③:クラスター分析=== | ===手法③:クラスター分析=== | ||

(図❸を参照) | (図❸を参照) | ||

| 39行目: | 40行目: | ||

<br> | <br> | ||

提案では、キャラクター性因子に特化させるため、「浮遊感」をデザイン要件としてデザインを検討した。ほぼすべての電気ケトルは安定的な形をしているが、使用せず机上に置いているときも浮いている印象を創出できれば、使われていないときも水を注ぐようなイメージを創出できると考えたからである。 浮遊感の創出においては、底面に空間ができるような形状とし、踏ん張り感や重量感ができない形を目指した。3Dプリントでモックアップを制作し、想定するユーザーである大学生からフィードバックを得た。フィードバックを基に方向性を広げたのち再検討し、一つに絞った(図❹を参照)。厚紙による簡易モックを作り、取手の握りやすさの検証やシルエットの細かい調整を行った(図❺を参照)。製品となる際の安定性の考慮を行いつつ注ぎ口の再構成を行い、最終デザインを決定した(図❻を参照)。 | 提案では、キャラクター性因子に特化させるため、「浮遊感」をデザイン要件としてデザインを検討した。ほぼすべての電気ケトルは安定的な形をしているが、使用せず机上に置いているときも浮いている印象を創出できれば、使われていないときも水を注ぐようなイメージを創出できると考えたからである。 浮遊感の創出においては、底面に空間ができるような形状とし、踏ん張り感や重量感ができない形を目指した。3Dプリントでモックアップを制作し、想定するユーザーである大学生からフィードバックを得た。フィードバックを基に方向性を広げたのち再検討し、一つに絞った(図❹を参照)。厚紙による簡易モックを作り、取手の握りやすさの検証やシルエットの細かい調整を行った(図❺を参照)。製品となる際の安定性の考慮を行いつつ注ぎ口の再構成を行い、最終デザインを決定した(図❻を参照)。 | ||

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig04.png|サムネイル|中央|図❹ アイデア展開の様子]] |

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig05.png|サムネイル|中央|図❺ 使い心地の検証とフィードバックの様子]] |

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

| 46行目: | 47行目: | ||

<br> | <br> | ||

本研究では、3つの手法を用いることで好ましい電気ケトルの要素についてシステマティックに分析することができた。デザインの発想となるヒントが定まることで、好ましさを求めて比較的真っ直ぐにデザインプロセスを進めることができた。今回はキャラクター因子としての「浮遊感」を特に重視することとなり結局デザイナーである私自身の気づきや感性による部分で造形を決定したところもあったが、他のプロダクトを企画する際も、このようなプロセスを用いることで説得力を持つデザインを創出できると考える。 | 本研究では、3つの手法を用いることで好ましい電気ケトルの要素についてシステマティックに分析することができた。デザインの発想となるヒントが定まることで、好ましさを求めて比較的真っ直ぐにデザインプロセスを進めることができた。今回はキャラクター因子としての「浮遊感」を特に重視することとなり結局デザイナーである私自身の気づきや感性による部分で造形を決定したところもあったが、他のプロダクトを企画する際も、このようなプロセスを用いることで説得力を持つデザインを創出できると考える。 | ||

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:KawasakiTaigaFig06.png|サムネイル|中央|図❻ 最終デザイン]] |

{{clear}} | {{clear}} | ||

2021年10月17日 (日) 13:55時点における版

- 既存の電気ケトルにおける「好ましい」因子の導出とデザイン展開への活用 -

- 川崎大雅 / 九州大学 芸術工学部

Keywords: Product Design, マーケティング, デザインビジネス, 評価グリッド法, 因子分析, クラスター分析

目次

背景と目的

電気ケトルは、1人暮らしにあると便利であり大学生にも人気の高い家電製品である。 安全に速くお湯を沸かすという機能を果たす機構は長年変化がなく、現在の市場の電気ケトルは、筒や取手、注ぎ口などのデザインが与える印象によって差別化されている。本研究では、デザインビジネスやマーケティング戦略において使われる三つの手法(後述の①②③)を順に用いることで、分析結果に基づいた新しい電気ケトルのデザインの創出を目的とした。

本研究で用いた手法は、九州大学芸術工学部の学部科目「デザインシステム論・演習(担当教員:田村良一)」での取り組みをベースとして展開している。

本研究における3つのデザイン手法

手法①:評価グリッド法

(図❶を参照)

まず、評価グリッド法を用いて大学生6名に好ましい電気ケトルの要素を抽出した。評価グリット法とは、生活者が持つ評価構造を明らかにし、視覚的に階層構造として表現する手法である。16個の既製品の画像をカードで掲示し、好ましいかそうでないかについて判別してもらい、同時になぜそう思うかの理由を聞き出し、評価用語としてまとめ、これらを階層として整理した。(例:好ましい電気ケトル>かわいい>丸い>つるっとしている ※下の階層に行くほど評価項目が多くなる)次に、6名分の結果を全体の結果としてまとめ、結果から好ましい電気ケトルの評価用語を13個に抽出した。(例:ナチュラルな、カジュアルな、無骨な、など)

手法②:因子分析

(図❷を参照)

初めに、30個の既製品サンプルを用意し、それらに対する13個の評価用語項目ごとの評価について、Google formを利用して大学生11名にアンケート調査を行った。次に、調査結果について因子分析を行い因子数の整理、厳選を行った。因子分析とは、多変量データに潜む共通因子を探り出すための手法として、消費者を理解するために使われる多変量解析手法である。整列作業を行い、12個の評価用語項目を4グループに分け、ファッション性因子、キャラクター性因子、シンプル造形因子、手軽さ因子と命名した。現行市場の電気ケトルは、これら4つの組み合わせ(各因子得点の正負・大小の違い)でカテゴリ分けできる。

手法③:クラスター分析

(図❸を参照)

手法②の因子分析で用いた既製品サンプルについてクラスター分析を行い、5つのグループに分け、4因子の組み合わせを確認した。クラスター分析とは、異なる性質のものが混ざり合っている集合体の中から、互いに類似した性質のものを集めて集団(クラスター)を作り、対象を分類する分析手法である。4因子が現行市場にないような構成となる属性となる電気ケトルを考案することで新しいデザインの創出が可能になると考え、本研究では、手軽さ因子以外の3つの因子を重視しつつキャラクター性因子に特化したデザインとすることで新しいデザインの創出を図った。

研究成果を踏まえた提案

提案では、キャラクター性因子に特化させるため、「浮遊感」をデザイン要件としてデザインを検討した。ほぼすべての電気ケトルは安定的な形をしているが、使用せず机上に置いているときも浮いている印象を創出できれば、使われていないときも水を注ぐようなイメージを創出できると考えたからである。 浮遊感の創出においては、底面に空間ができるような形状とし、踏ん張り感や重量感ができない形を目指した。3Dプリントでモックアップを制作し、想定するユーザーである大学生からフィードバックを得た。フィードバックを基に方向性を広げたのち再検討し、一つに絞った(図❹を参照)。厚紙による簡易モックを作り、取手の握りやすさの検証やシルエットの細かい調整を行った(図❺を参照)。製品となる際の安定性の考慮を行いつつ注ぎ口の再構成を行い、最終デザインを決定した(図❻を参照)。

デザイン対象物をシステマティックに分析する利点

本研究では、3つの手法を用いることで好ましい電気ケトルの要素についてシステマティックに分析することができた。デザインの発想となるヒントが定まることで、好ましさを求めて比較的真っ直ぐにデザインプロセスを進めることができた。今回はキャラクター因子としての「浮遊感」を特に重視することとなり結局デザイナーである私自身の気づきや感性による部分で造形を決定したところもあったが、他のプロダクトを企画する際も、このようなプロセスを用いることで説得力を持つデザインを創出できると考える。