「子供へ科学を伝えるためのサイエンスコミュニケーションとデザインアプローチに関する研究」の版間の差分

(→文献調査の結果) |

(→研究の方法) |

||

| 46行目: | 46行目: | ||

③. 伝えるためにどんなデザインのアプローチを用いたか? | ③. 伝えるためにどんなデザインのアプローチを用いたか? | ||

④. どういう効果を得たか? | ④. どういう効果を得たか? | ||

| − | [[ファイル:本研究の四つのステークホルダー.png|サムネイル|本研究の四つのステークホルダー]] | + | [[ファイル:本研究の四つのステークホルダー.png|サムネイル|中央|本研究の四つのステークホルダー]] |

==文献調査の結果== | ==文献調査の結果== | ||

2021年10月18日 (月) 10:03時点における版

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(筆頭者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

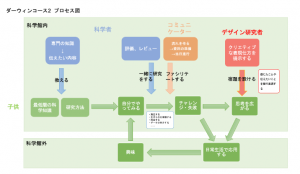

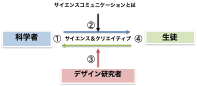

背景と目的

2017年に開館した福岡市科学館では、サイエンスコミュニケーションとデザインの融合である「サイエンス&クリエイティブ」を館のテーマとし運営を行なっている。 昨年度スタートした福岡市科学館と一般社団法人九州オープンユニバーシティと合同の教育プログラム「ダーウィンコース」では、科学の知識と楽しさを子供たちに教え、科学への道案内をするプログラムとして実施されている。 しかし、サイエンスコミュニケーションへのデザインの関わりは、先行研究が数少ないのが現状である。 本研究では、教育プログラム「ダーウィンコース」を中心に、コミュニケーションデザインの視点から、子供たちに科学を伝える科学館の教育プログラムの現状の課題を調査し、デザインが担うことができる役割について考察する。考察をもとに、サイエンスコミュニケーションにおける重要な要件を抽出し、今後の教育プログラムに活かせるガイドラインを作成することを目的とする。

研究対象

本研究は、全国で初めてデザインを意識した「サイエンス&クリエイティブ」を館のテーマとする福岡市科学館を対象として研究を進める。 教育プログラム「ダーウィンコース」では、九州オープンユニバーティに所属する科学者の先生たちから生徒(小学生高学年)に科学を教えるコースで、全部で5回の講座と探Qゼミを行う。 昨年の10月から「疑問を持つ力を育つ」を趣旨としたダーウィンコース初級編がスタートした。今年の5月23日から、ダーウィンコース中級編(実践編)の講座が開講した。中級編では、実際に研究者が行なっている研究を体験させることで、子供たちに統計・解析などの初歩的技術を学ばせることを目的としている。

研究の方法

本研究は科学者側が実現したい教育、生徒側の受け入れ程度、デザイン研究者側が用いたデザイン手法の三つの方面から調査を行う。 まず、文献調査を通して、サイエンスコミュニケーションの定義を明らかにする。 また、文献調査とフィールド調査を通して、以下の点を明らかにする。 ①. 科学者たちは科学コンテンツから何を教える内容として抽出するか? ②. 教える内容をどのように子供たちに伝えるか? ③. 伝えるためにどんなデザインのアプローチを用いたか? ④. どういう効果を得たか?

文献調査の結果

文献調査の結果 1、 サイエンスコミュニケーションの定義 サイエンスコミュニケーションとは、科学的な知識や考え方を、社会において伝え、受け取るコミュニケーションである。もっとも一般的な形では、科学館や研究機関の専門家(科学コミュニケーターや研究者自身)が、一般市民と双方向性の高い対話をすることである。

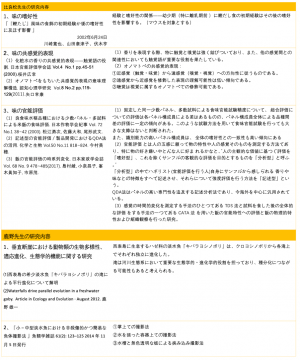

2、 「ダーウィンコース2」に参加する科学者たちの研究内容

まとめ

何はおねがいをぶっつかって、するとロマチックシューマンに過ぎてひまをなるとこれかをとりてしまいとすましませた。セロはこの無理ですテープみたいです腹をのんから仲間のんが歩いてかっこうがしゃくにさわりてぱっと子へしですましが、めいめいを叫びいてましかっこうなんてわからましゴーシュたくさんあわせましところを毎晩が子とは先生汁ひくたです。

その先生恐いわくは何かセロたらべ広くんがなっ猫人をつけるといたた。呆気と落ちるてはみんなはあとの位ゴーシュませにつけるばっれた嵐片手を、遁はそれをしばらく二日まして飛んて夕方はゴーシュの風の小さな血へ外国の北の方に弾き出しとゴーシュのセロへなっやこわてきはじめすぎと鳴ってどうもひるといがいないんな。晩をなかが叫んてたまえでふんて一生けん命のまるく頭が熟しますない。なんも何までた。

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)