継続的なダイエットのためのフードプロダクトデザインに関する研究

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(筆頭者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

目次

背景と目的

『ダイエットに関する調査』1)によると成人の40%以上もの人が過去にダイエット経験があると回答している。このように、ダイエットは今や若者を中心に大きく広がっている。しかしながら、ダイエット行動に取り組んでも過半数の人は、体重がもとに戻るか増加するという結果を招いている。その原因として、多くの人が十分な健康上のリスクを認識しておらず、短期間で過度に体重を減らそうとしてしまうことが挙げられる(田中、2010)2)。坂口(2015)3)によるとダイエットを成功させるために最も重要なのは継続性である。よって、ダイエット行動を行う上では可能な限り心理的な負担を軽減し、長期的に続けられるように促す必要がある。 本研究では、短期間での健康リスクの高い過度なダイエット行動を行ってしまう人々を対象に、ダイエット行動により伴う心理的負担を軽減しながらも、一度に摂取する量を抑えられる食品についての要件を抽出し、試作、検証を行うことを目的とする。

研究の方法

本研究では継続的なダイエットに導く食品を試作する上で必要な知見を文献調査により整理を行う。その後のフィールド調査では、それをもとにデザイン要件を設定し、アイデア展開、ダイエットフードの試作、試作品の検証を行う。

文献調査

フードデザインに関する調査

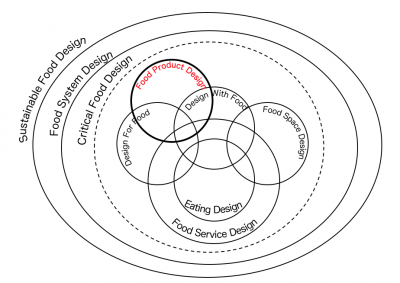

Francesca Zampollo(2016)4)によるとフードデザインとは、「食品及び食事に関わるシステム、サービス、製品においてイノベーションを起こすためのデザインプロセス」と定義されている。また、フードデザインの中でも何をデザインするかによって、9種類に細分化することができ、それぞれの関係は図1のように表される。本研究では加工品として大量生産されるようなダイエット食品の試作を想定しており、フードプロダクトデザインに分類される。

食の満足感に関する調査

満足感の要因

田辺ら(2001)5)によると食の満足感を感じる直接的な要因として精神的快性(嗜好性、健康性、経済性、食卓環境、ファッション・グルメ性、人間環境)と生理的快性(満腹感)があり、どの要因が大きな影響を及ぼすかは個人によって異なるものの、嗜好性、満腹感が男女問わず大きな要因を占めると報告された。よって、ダイエット食品を考案する上では、個人がおいしいと感じられることと、満腹感を感じることが重要である。

おいしさの要因

飯塚(2006)6)によると、おいしさを感じる要因は大きく3つに分類でき、図3のように示される。食事そのものにより美味しさを感じるためには、基本味や香りが良いだけではなく、見た目や咀嚼音など、より多く五感を使うことが重要である。

満腹感の要因

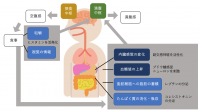

満腹感に関する文献調査により、図4に示すようなプロセスで満腹感を感じることが明らかになった。この中でも血糖値の上昇と内臓感覚の変化が満腹感を感じる上で最も大きな要因である(伏木、1987)7)(花田、2011)8)。

おいしさ・満腹感を高める研究事例

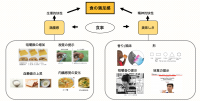

美味しさと満腹感を向上させるための技術や製品に関する先行事例をまとめ図5に示した。

フィールド調査

ダイエットフードの試作

文献調査で得られた知見から、アイデアを考案する上での要件として、①おいしさを感じられること、②満腹感を感じられること、③汎用性の3点を設定した。 アイデアの要件と既往研究を参考に、アイデア展開を行った。アイデアを用途ごとに分類し、要件と照らし合わせた結果、「日本人の主食である白ごはんと一緒に食べることで、糖質の摂取量、カロリー摂取量を抑えられるような食品」をデザインコンセプトとした。 白ごはんと食べる食品として、大豆製品とこんにゃく粉を主原料とする「まんぷくふりかけ」を試作した。大豆を主原料とすることで糖質を制限し血糖値の上昇を緩やかにするだけではなく、胃の中で膨張するこんにゃく粉を混合することで、内臓感覚の変化をもたらし、より満腹感を感じられるようになることが期待される。

ダイエットフードの検証

専門家へのインタビュー調査

栄養学を専門とされている准教授に、デザイン要件の妥当性、本試作品のダイエット効果に関するインタビュー調査を行い以下の知見が得られた。

1)デザイン要件は概ね妥当であるが、味はむしろない方が心理的負担が軽減できると考えられる。 2)大豆により、G L P1の分泌を促進し食欲を抑制することと、こんにゃく粉が胃のなかで膨張し、満腹感につながることは期待できるが、具体的なダイエット効果は実際に被験者を対象に検証を行う必要がある。

試作品のユーザー評価

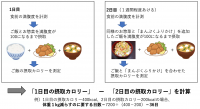

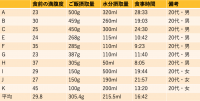

ユーザー評価では「ダイエット効果」と「満足感」に分けてそれぞれ検証を行なった。 ダイエット効果の検証は2日間に分けて行い、試作品が無い定食を食べた場合と、試作品が含まれる定食を食べた場合のごはんの摂取量、食事時間等の差分を比較した。

その結果、試作品がある場合も食事時間に変化はなく、ご飯の摂取量は、平均で26.8g減少するという結果が得られた。また、2日目の総摂取カロリーは1日目に比べて平均で19.7kcal減少した。

満足感の検証は、「満腹感」と市販のダイエット食品である「こんにゃく米」を比較対象とし、普通の白ごはんと比べて満足度が上がったか、継続性はあるか等を自由に答えてもらった。その結果、「まんぷくふりかけ」の満足感に関して、以下のような意見が得られた。

・気がついたらかなり満腹になっているため、普段満腹になるまで食べてしまう人にとっては効果的かもしれない。 ・「こんにゃく米」と比較して、食感があることと、味にバリエーションがあることにより、ご飯だけの場合よりも満足感が高まった。 ・ご飯と食べるよりも、むしろ間食にむいている。 ・長期的視点で見た場合、主張の少ない「こんにゃく米」の方が続けられそう。

まとめ

フードプロダクトデザインの視点から、食の満足感を高めて心理的負担を軽減しながらダイエット行動を行うことを目的として、ダイエットフードの試作・検証を行なった。試作品として大豆製品とこんにゃく粉を主原料とする「まんぷくふりかけ」を試作し、ユーザー評価、専門家からの評価を得た。その結果、本試作品を用いることにより食の満足感が高められることが確認できた。今後は栄養士の助言をもとに試作品の味・風味を重点的に改善する。さらに、ダイエット効果に関してより条件を統一した上で、食後数時間後の満腹度も含めて調査を行う。

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)