子供へ科学を伝えるためのサイエンスコミュニケーションとデザインアプローチに関する研究

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 陳宇絢/ 九州大学 統合新領域学府

- Yuxuan CHEN / Kyushu University

- 平井康之/ 九州大学 芸術工学研究院

- Yasuyuki HIRAI/ Kyushu University

- 井上香織/ 福岡市科学館

- Kaori INOUE/ Fukuoka City Science Museum

Keywords: Science Communication, Design, Children

- Abstract

Focusing on the educational program "Darwin Course" of Fukuoka City Science Museum, this study investigates the issues of educational programs in science museums that communicate science to children from the viewpoint of communication design, and discusses the role that design can play in these programs. Based on the discussion, we aim to extract important requirements for science communication and create guidelines that can be applied to future educational programs.

背景と目的

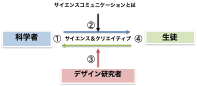

2017年に開館した福岡市科学館では、サイエンスコミュニケーションとデザインの融合である「サイエンス&クリエイティブ」を館のテーマとし運営を行なっている。

その考えを踏襲し、昨年度スタートした「ダーウィンコース」は、一般社団法人九州オープンユニバーシティと合同の教育プログラムで、科学の知識と楽しさを子供たちに教え、科学への道案内をするプログラムとして実施されている。

しかし、サイエンスコミュニケーションとデザインの融合についての先行研究が少ないのが現状である。

本研究では、教育プログラム「ダーウィンコース」を中心に、コミュニケーションデザインの視点から、小学校高学年の子供たちに科学を伝える科学館の教育プログラムの現状の課題を調査し、サイエンスコミュニケーションとデザインが担う役割について考察する。考察をもとに、今後の教育プログラムにおける重要な要件を抽出することを目的とする。

研究対象

本研究は、全国で初めてデザインを意識した「サイエンス&クリエイティブ」を館のテーマとする福岡市科学館を対象として研究を進める。昨年の10月から「疑問を持つ力を育つ」を趣旨とした「ダーウィンコース」が初級編としてスタートし、今年の5月23日から中級編(実践編)である「ダーウィンコース2」が開講した。九州オープンユニバーティに所属する科学者の先生たちが生徒(小学生高学年)に科学を教えるコースで、全部で5回の講座と探Qゼミを行う。「ダーウィンコース2」では、実際に研究者が行なっている研究を体験させることで、子供たちに統計・解析などの初歩的技術を学ばせることを目的としている。

研究の方法

本研究では、科学者が伝えたい内容を整理し、生徒側の受け入れによる評価を行う。

まず、文献調査でサイエンスコミュニケーションと福岡市科学館の「サイエンス&クリエイティブ」の定義を調査する。

次に、フィールド調査で以下の点を調査する。

科学者が伝えたい内容

①. 科学コンテンツから教える内容として何を抽出したか?

②. 教える内容をどのように生徒たちに伝えるか?効果はどうだったか?

生徒側の受け入れの評価

③.評価はどうだったか?

文献調査の結果

1、 サイエンスコミュニケーションの定義

サイエンスコミュニケーションとは、科学的な知識や考え方を、社会において伝え、受け取るコミュニケーションである。もっとも一般的な形では、科学館や研究機関の専門家(科学コミュニケーターや研究者自身)が、一般市民と双方向性の高い対話をすることである。

2、 「ダーウィンコース2」に参加する科学者たちの研究内容

フィールド調査の結果

1、 科学者たちへのアンケート結果

「ダーウィンコース2」の講座を担当する科学者たち(5人)には、「伝えたい内容」「伝え方」「目標の達成度」「残された課題」についてアンケートに行う。現段階では2人の先生(食の回の比良松先生と川の回の鹿野先生)にアンケートをした。

① 子供たちに伝えたい内容

食の回(比良松先生): たくさんの人と感じた味を共有するのにふさわしい味の言葉、そしてその言葉の多様性を子供達に伝えたい。子供たちに食べ物の味を評価・分類することを体験させたい。また、商品開発の現場で実際に利用されている官能評価法を子供たち紹介したい。

川の回(鹿野先生): 「平行進化」、「種の分類と生物多様性」、「環境の影響」などの知識、「生き物の捕らえ方」「捕獲した生き物の標本の製作と撮影」「生き物の同定」などのスキルを子供に伝えたい。また、野生生物のリアリティおよびそれに触れる楽しさを伝えたい。

② 伝え方とその達成度

食の回(比良松先生):概ね達成できたと思われる。 「食べものの味を評価・分類することには意義や面白さがある」と「主成分分析・クラスター分析の紹介」の項目には、「興味関心を持たせる工夫が必要」「科学館スタッフとより綿密な事前情報共有が必要」「時間が限られる」などの原因で、思うようにいかなかったと感じられる。 それ以外の項目はうまく達成したと思われる。

川の回(鹿野先生):70%達成できた。 知識の伝え状況について、「環境の影響」「同定の重要性」などはちゃんと伝えたが、「平行進化」「種の分類」は「時間が足りない」「話が少し難しい」の原因でうまく伝えなかった。 フールドワークには、「野生生物を触る楽しさ」はうまく子供たちに伝えたが、「魚体の写真撮影」や「同定の方法」などの実際の操作は「子供たちにとって意外に難しい」、「研究者でも同定するには難しいような個体がある」などの原因で、うまくいかなかったと思われる。 ③ 残された課題 食の回と川の回を振り返す、一番の課題は「時間が短いから、子供たちの理解を深めるためにより万全な準備が必要」と思われる。 また、食の回に関して、比良松先生は「官能評価に関する最新の科学的成果や新発見を伝える努力が必要」「チームワーク的な努力が必要」という意見を出した。

2、 生徒たちへのアンケート結果

「ダーウィンコース2」に参加する生徒たち(11人)に、「知識とスキルの習得」「日常生活の応用」「科学への興味関心」「宿題のフィードバック」についてアンケートを行った。全部で5回の講座と探Qゼミについてアンケートを取る予定だが、現段階は3回分のアンケートを取った(タンポポの回、食の回と川の回)

① 「知識とスキルの習得」:まず、講座と探Qゼミを通しての全体的な学習の成果に関して、生徒からは積極的な回答が多かった。そして具体的な細かい項目の把握状況について、生徒の学習の達成度は科学者たちが感じた「伝えたい内容の達成度」と一致している部分が多かった。

② 「日常生活の応用」:講座と探Qゼミで学んだ知識を生活中に活用する意欲と実際の行動について生徒たちに質問したが、その結果は回によって異なる。 食の回では、「身についた能力やスキルをダーウィンコース以外で実践した」という回答が半分以上となった。その一方、タンポポの回と川の回で、「実践した」という回答は半分以下だった。

③ 「科学への興味関心」:「興味が広がりましたか」の72.8%以上の生徒が「興味が広かった」と回答した。その中、タンポポの回を通して、子供たちは「タンポポの種類と特徴」「タンポポの生息場所と生態」「タンポポを観察すること」などについて興味が広がった。食の回を通して、子供たちは「だしの種類と味」、「味の感じ方」、「味の科学的分析仕方」などについて興味が広がった。川の回を通して、子供たちは「進化」、「生態環境の影響」、「同定」などについて興味が広がった。そこで、それぞれの回で生徒たちが広かった興味は科学者たちが伝えたい内容と一致度が高いといことが分かった。

④ 「宿題のフィードバック」:デザイン研究者たちが毎回の講座と探Qゼミ後に設けた宿題について、「難易度がちょうどいい」「少し難しい」「内容は面白い」という回答が多かった。宿題を通して学んだことについての質問では、「研究手法・分析手法」「伝えるため大事なこと」「タンポポについて」(タンポポの回)、「味の伝え方」「だしの種類と味」(食の回)、「生物の生存環境」「同定について」「標本製作方法」(川の回)という回答が多かった。

今後の課題

今後は科学者・生徒へのアンケート調査を引き継いて行って、そして科学館スタッフでのコミュニケーターとデザイン研究者へのアンケート調査をし、その結果を比較分析する予定である。

参考文献・参考サイト

心理学とサイエンスコミュニケーション. サイエンスコミュニケーション : 日本サイエンスコミュ ニケーション協会誌 (2013), 2(1): 66-71. 楠見孝

「鰹だし」風味の食餌の初期経験が後の嗜好性に及ぼす影響 .2002年6月24日 .川崎寛也,山田章津子,伏木亨

化粧水の香りの共感覚的表現——触覚語の役割. 日本官能評価学会誌 Vol.4 No.1 pp.45-51 (2000).桜井広幸

オノマトペをもちいた共感覚的表現の意味理解構造. 認知心理学研究 Vol.8 No.2 pp.119-129(2011).矢口幸康

良食味水稲品種における少数パネル・多試料による米飯の食味評価. 日本作物学会紀事 Vol. 72 No.1 38~42 (2003). 松江勇次, 佐藤大和, 尾形武文.

記述型の官能評価/製品開発におけるQDA法の活用. 化学と生物 Vol.50 No.11 818~824. 今村美穂.

飯の官能評価の時系列変化. 日本家政学会誌 Vol. 68 No. 9 478~485(2017). 島村綾, 小泉昌子, 峯木眞知子, 市原茂.

Waterfalls drive parallel evolution in a freshwater goby. Article in Ecology and Evolution · August 2012. 鹿野 雄一

小 – 中型淡水魚における非殺傷的かつ簡易な魚体撮影法.魚類学雑誌 61(2): 123–125 2014 年 11 月 5 日発行

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)