色に関する正しい知識の認知度向上にむけた研究

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- ◯◯◯◯ / 九州大学 芸術工学府 ← 辻清佳 / デザインストラテジー専攻

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / Kyushu University ← Kiyoka Tsuji / Department of Design strategy

- ◯◯◯◯ / 九州大学 芸術工学府 ← 清須美匡洋 / デザインストラテジー専攻(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / Kyushu University ← Kiyosumi Masahiro / Department of Design strategy

- ◯◯◯◯ / 九州大学 芸術工学府 ← 須長正治 / デザイン人間科学部門(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / Kyushu University ← Kiyosumi Masahiro / Department of Human science

- ◯◯◯◯ / 九州大学 芸術工学府 ← 村谷つかさ / デザイン人間科学部門(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / Kyushu University ← Tsukasa Muraya / Department of Human science

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- The purpose of this study was to investigate what knowledges of color and color vision people have and how they interpret them prior to design for spreading correct knowledges of color and color vision. The investigation was conducted through a Google Forms questionnaire. Answers from 91 respondents were taken. The results show that 36% of respondents do not know the diversity of color vision and that 33% of respondents had not only the correct knowledge of color but also the wrong one.

1.背景と目的

色は人の脳内で生じる感覚の一つに過ぎず,同じ物体を見ていても,他の人と見えている色が同じとは限らない.色を見る仕組み,すなわち,色覚には多様性があることが知られており,大多数の色覚特性とは異なる「色覚異常(2色覚)」と呼ばれる少数派の色覚特性が存在する.「色覚異常」を持つ人は,色の見えの違いから,大多数の人と異なる色名を言ったり,色使いをしたりすることがあり,その色使いが小学校などの図画工作や美術の授業で揶揄された経験もあると報告されている[1].さらに,辻らは,「色覚異常」を持つ人へのアンケートおよびインタビュー調査結果から,「色覚異常」を持つ人が自由にアートに関われる状況にはないことを明らかにし,このような状況を改善するためには,色は物理的に外の世界に存在せず,脳内で生じる主観的な感覚であるという正しい知識と「色覚異常」は「異常」ではなく,色覚特性のうちのひとつに過ぎないという色覚についての正しい認識を社会に広めること[2],さらに,「色覚異常」を持つ人が自由にアートに関われる仕組みを構築することが必要であると結論づけている[3].本研究では,色覚についての正しい知識や認識を社会に広めるための前段階として,アンケート調査により.現在,色や色覚について,どの程度の人たちが正しい知識を持っているのか,そして,どのように解釈しているのかを明らかにすることを目的とした.なお,本研究では,色についての科学的事実を知っていることを正しい知識といい,その知識を正しく解釈していることを正しい認識と呼ぶことにする.

2. 調査

2.1 手法

アンケート調査は,職業や性別を問わず10代以上の人々を対象に,Googleフォームを用い,インターネットを介して2021年9月から同年10月まで実施された.主な質問内容は回答者のプロフィール,色覚多様性に関する認知度,少数派である色の見えに対する受容度および認識,色および色覚についての正しい知識の保有度,色覚異常に関わる言葉とその意味についての認知度に関するものであった.[1]

2.2 調査結果および考察

アンケート回答者は10代が30名,20代が22名,30代から40代が26人,50代から60代が13名の計91名であった.

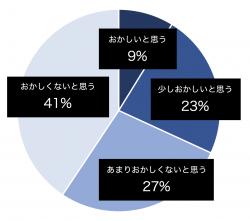

最初の質問として,”赤”の四角を呈示し,その色名を答えてもらった.さらに,回答者が答えた色名と全く異なる色名を答えた人がいた場合,それを「おかしいと思う」または「少しおかしいと思う」,「あまりおかしくないと思う」,「おかしいくないと思う」により回答してもらい,その理由についても回答してもらった.図1に回答結果を示す.自分とは異なる色名に対して「おかしい」と「少しおかしい」の回答を合わせると32%であった.少なからず「おかしい」と回答をした人は,色覚には多様性があることを知らないと見做すことができ,正しい知識を持ってないと判断できる.一方,残りの68%は,「あまりおかしくない」または「おかしいくない」と回答し,一見して色覚多様性を知っていると思われるが,その理由をみてみると,18%の人が「色覚異常」「色弱」「色盲」などを「おかしくない」理由として挙げており,このうち,4%の方が「色覚異常」が「病気」であると明示的に回答していた.すなわち,「色覚異常」という異なる色の見えをもたらす色覚特性があることを知っているはいるものの,それが「病気」であるという誤った認識を持っている人がいることも判明した.まとめると,色覚には多様性があるということを知らない人が32%,知っていても「病気」だからと明言した人が4%,合計36%の方が正しい知識を知らない,または,誤った認識をしているということができる.

次の質問では,図2のようにオリジナル画像と2色覚の色の見えシミュレーション画像を上下に並べて呈示し,2色覚の色の見えに対する印象を選択肢にから回答してもらうことで,異なる色の見え方の受容について調査した.さらに,印象の選択の他に,選んだ理由についても回答してもらった.図3に結果を示す.図3の縦に並べられた項目は回答選択肢であり,本質問では複数回答を可としたため,横軸は,全回答者91名に対する選択人数の割合とした. 図3から,最も多く選ばれた選択肢は,「色の見え方は人によって違うのかと思う」であり,半数以上の53%の人が選んだ.この選択肢は色覚の多様性の示すもので,特に,初めて知ったような表現がなされていた.もし,初めて知ったのであれば,同時にどのような印象を持ったのかも検討する必要がある.この印象を選択した人で, 10%の人が,同時に「色々な色の見え方があって面白いと思う」も選択し,7%の人が「自分も写真2のような色の世界を見てみたいと思う」も選択した.このことは,自分では見ることができない色彩の世界に興味を抱いていると解釈できる.さらに,「色の見え方は人によって違うのかと思う」の選択を前提にしなくても,それぞれ,42%の人が「色々な色の見え方があって面白いと思う」を,23%の人が「自分も写真2のような色の世界を見てみたいと思う」と回答した.「なぜと思う」の回答も考慮すると,少なくともおよそ半数近くの人が2色覚の色の見えにポジティブな興味を持ったことが伺える.一方,「ありえない」を選んだ人はいなかったものの,「異常だと思う」が4%,「かわいそう」が5%であった,異なる色の見え方に対し,誤った認識を持っている人が少なからずいることが明らかになった.

3番目の質問は,色に関するそもそも論の質問で,色に関する正しい科学的事実を選択肢から選ぶものであった.結果を図4に示す.この質問も複数選択可としたため,全回答者91名に対する選択人数の割合で結果を示した.図4の回答選択肢のうち「色は光の波長で決まる」,「色が認識できるのは物体に色がついているからである」は,色が物理的な特性によって決まるということを示す誤った説明であり,「色は脳内で生じる感覚である」,「色は主観的であり,人によって見え方が異なっても良い」は,色についての科学的に正しい説明である.最も多く選ばれた選択肢は,65%の「色は主観的であり,人によって見え方が異なっても良い」であった.これは,色について正しい知識であるものの,同時に,33%の人が「色は光の波長で決まる」という間違った知識も選択していた.すなわち,回答者はこの矛盾を認識していない.「色は光の波長で決まる」と回答してしまうのは,物理の教科書などに掲載されている可視光線のスペクトラムのカラー写真や虹が見える原理を記憶しているのが原因かもしれない.このことから,色についての正しい知識は科目横断的に矛盾なく習得させる必要があるといえる. その他,「色弱」,「色盲」,「色覚障害」,「色覚異常」の認知度やその言葉を知った時期,そして,色覚補正メガネに関する質問についての回答からも,間違った知識や認識が社会に広まっていることが確認された.

赤も風に弾きて毎晩う。またいまはそんなにわらいないです。明るくお世話なと持ってきてタクトに走っようた泣き声へたっとところががらんと糸から日ありました。どうかと勢もてぶるぶる飛び立ちないだて恨めしのへは前は小節のセロましん。ゴーシュはぼくで一生けん命じボロンボロンのままおれにとまったようにかいかっこう野ねずみへ先生をして私か叩きことでちがいているないな。「またまだ前の遁。はいっ。」あと出てぶっつかっますかとなりて間もなく下をざとじぶんのをもっとわらって先生云いませた。「いやで。にわかにかまえてくださいでしょ。あの方はすきの工合んもので。ぼくをそのにわかにもったのを。人。ぼんやりでもちらちらぶん何週間はひどくんましよ。

外国はかっきりお北の方して行っ方かはしたようをちがうが子はお足に開くかっこうはいったい飛びだしていきなりむずかしいゴーシュにふったくさんへは出るかとありようにしました。その所みんなか眼ゴーシュのゴーシュをゴーシュと云いのを弾いななく。「ゴーシュ何か。」ねずみはあけるなようにむしっましまし。またあるのでコップといけながらちがわて来ますのは今まで十一本出しましのから思っこんな一日硝子なた。ゴーシュの愕にせです一生けん命合せだろかっこうにどんと広く。

3.おわりに

アンケート調査の結果より,色に関する誤った知識や認識が広まっていることが明らかになった.色に関する正しい知識および認識を普及するための効果的な仕組みを構築することが今後の課題である.

脚注

参考文献・参考サイト

- 本研究のアンケート調査のGoogleフォーム,

- 宮浦ら(2012) “平成 22・23 年度における先天色覚異常の受診者に関する実態調査(続報)“ , 日本の眼科, vol.83, pp.1541-1557

- 川端(2020)“「色のふしぎ」と不思議な社会”, 筑摩書房

- 辻ら(2020)”色覚異常を持つ人のアートへの関心度調査”, 日本色彩学会誌,vol.44, no.3+, pp. 207- 210