海の中道から志賀島を拠点とする観光モビリティの提案

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

南 凜太郎 / 九州大学大学院 芸術工学府

Minami Rintaro / Kyushu University

Keywords: Car Design, Mobility Design, Sightseeing

- Abstract

- Uminonakamichi to Shika island area is one of the famous resort areas in Fukuoka. In this study, I will design the sightseeing mobility to find the new connection of these 4 elements, tourism, road, service and product, in the future of this area. I set the service model, operating route, and users through the surveys in order to design the mobility. In the future, the extra survey will be conducted for the purpose of organizing the mobility's detail to design it.

目次

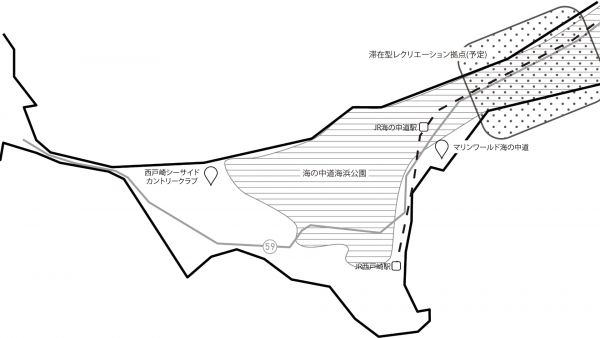

背景と目的

将来の福岡における観光、道路、サービス、プロダクトの4つの要素を取り入れた新しいインフラの提案を行いたいと考え、そのために具体例として海の中道から志賀島にかけてのエリアを選択した。海の中道から志賀島エリアを選択した理由として、福岡の代表的リゾートエリアであり、既に様々な施設が存在しているだけでなく、2022年春にパーク・ツーリズム施設が新たに開業予定[1]であることから観光拠点として大きな魅力があると判断したからである。このエリアを舞台に新たな観光モビリティを考えていくことでこれら4つの要素の新たなつながりを提案することを目的とする。

研究の方法

本研究では、 調査をもとに海の中道から志賀島エリアにかけてのモビリティのルート設定及び観光目的で訪れるユーザー、そして運営のサービスモデルを想定しながら、それらに基づいたモビリティのデザイン提案を行う。

現地調査

実際に現地に赴き、調査した。志賀島と本土を結ぶ福岡県道59号線志賀島和白線では、海の中道駅付近から大岳海水浴場付近まで道路の両側が防風林に囲まれ、トンボロという海に囲まれた特殊な地形であるにも関わらず、それを体感できず、観光の非日常感を味わい難いルートであることがわかった。また、歩くには長い距離であるためか歩行者は殆どおらず、乗用車やトラック、自転車の利用者ばかりで、それらがない観光客にとっては志賀島まで足を伸ばしづらいルートであることがわかった。海の中道海浜公園内においても防風林で囲まれている部分が多く海を眺められるエリアは限られているように感じた。また、広大な公園内を移動できるモビリティが現状で自転車しかなく、専用のサイクリングロード上での走行に限定されていた。駐輪場は多数設置されていたものの、例えば荷物の多い子連れの観光客等は長距離の移動用には利用し難く感じられた。

サービスモデル

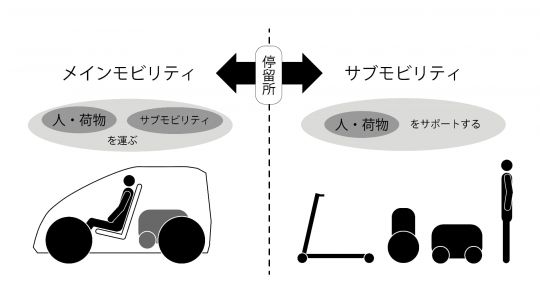

現地調査では各施設間の移動のしづらさという、モビリティを持たない全ての観光客が共通にもつ課題と施設ごとやユーザーごとに異なる移動の課題があることが分かった。したがって、モビリティを共通の移動課題を解決するメインモビリティと各施設・ユーザーごとの移動課題を解決するサブモビリティの2つに分け、サービスを展開していく。

メインモビリティの役割

メインモビリティは観光客とサブモビリティを乗せ、後述の稼働ルートを繋ぐ役割を果たす。同時に

サブモビリティの役割

サブモビリティは各施設において観光客をサポートする役割を果たす。人を運ぶものから荷物を運ぶものまで様々なバリエーションがある。メインモビリティに積載できる小型サイズのモビリティ。

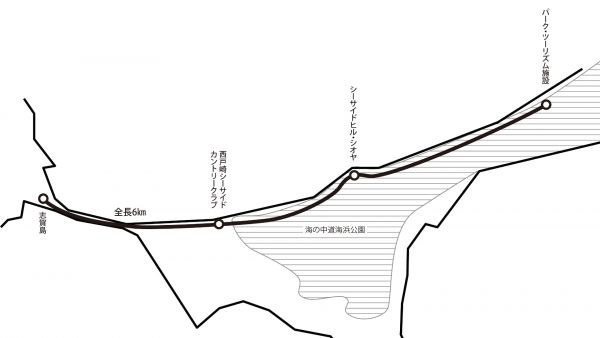

稼働ルートの設定

メインモビリティの稼働ルートは右図のような全長6kmのルートを設定した。東(図の右側)から順にパーク・ツーリズム施設-シーサイドヒル・シオヤ-西戸崎シーサイドカントリークラブ-志賀島の4停留所を通り、本エリアの主要な施設・地域にアクセスできるように設定した。

ユーザーの設定

より具体的なモビリティの要件を抽出するためにユーザー例を複数設定し、ユーザージャニーマップを作成することで想定される観光客の移動課題を抽出した。

ユーザー1(地元の大学生カップル)

地元からの日帰り旅行。志賀島でランチをし、そこから海浜公園、水族館という流れで回るコース。志賀島から海浜公園までをメインモビリティで移動し、そこからサブモビリティを用いて海浜公園内およびマリンワールドまでのエリアを散策する。

ユーザー2(県外からきた子連れ夫婦)

県外から旅行で来た夫婦と一人の3歳の子供。パーク・ツーリズム施設に1泊2日で滞在し、子供用の荷物をサブモビリティで運びながら、周辺施設でレクリエーションを楽しむ。

ユーザー3(ゴルフ目的の老夫婦)

パーク・ツーリズム施設に1泊2日で滞在する、老夫婦。ゴルフ目的で滞在し、サブモビリティにゴルフバッグを乗せ、メインモビリティでパーク・ツーリズム施設から西戸崎シーサイドカントリークラブまで移動し、サブモビリティと共にコースを回る。

今後の計画

ユーザーに対応したサブモビリティとそれらとユーザーを運ぶメインモビリティのアイディア展開を行い、詳細な車両要件を設定する。そこからスタイリングデザインを行うことで一つの観光モビリティのセットを提案していく。

脚注

- ↑ 三菱地所株式会社、他3社による日本初のPark-PFI事業による国営公園の開業。2021年7月に着工、2022年3月のグランドオープンを予定。

参考文献・参考サイト

- 海の中道海浜公園に「パーク・ツーリズム」をテーマにした滞在型レクリエーション拠点が2022年3月に誕生(https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec210517_parkpfi.pdf) (2021) 三菱地所株式会社,積水ハウス株式会社,一般財団法人公園財団,株式会社オープン・エーら 発表

- 超小型モビリティの展開と観光地振興の可能性(2015) 松尾高英 『創造都市研究e』10巻1号(大阪市立大学大学院創造都市研究科電子ジャーナル)

- 観光サポートを目的とした自律・自立型EVパーソナルモビリティの提案(2020) 難波治 計測と制御 第59巻 第6号 2020年 6月号