「捕鯨問題に関する建設的な議論のためのダイアグラムの実践的研究」の版間の差分

細 (「捕鯨問題に関する建設的な議論のためのダイアグラムの実践的研究」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |

|||

| (2人の利用者による、間の52版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| + | |||

| + | |||

; 水田雅也 / 九州大学 芸術工学府 | ; 水田雅也 / 九州大学 芸術工学府 | ||

: Masaya MIZUTA / Graduate School of Design, Kyushu University | : Masaya MIZUTA / Graduate School of Design, Kyushu University | ||

| − | ''Keywords: | + | ''Keywords: Whaling Issues, Discussion, Diagram'' |

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : The whaling issue is intertwined with many different types of issues, and there are multiple points of contention. There are books, websites, and infographics that organize this information, but they are sometimes difficult to understand intuitively, or they strongly reflect the producer's point of view, resulting in bias and emotional arguments. Therefore, the purpose of this study is to produce a diagram that enables a bird's-eye view of the whaling issue from multiple perspectives, thereby leading to constructive discussions. |

| + | |||

| + | |||

| + | ==背景と目的== | ||

| + | 捕鯨問題とは、捕鯨の是非に関する論争である。捕鯨問題は科学や政治、倫理といった様々な問題が絡みあっており、対立の論点も複数存在する。それらの情報が整理された書籍やWEBサイト、インフォグラフィックスは存在する<ref>森下丈二, et al. 捕鯨をめぐる対立の構造. 鯨研通信, 2018, 477: 11-17.</ref>が、直感的に理解しづらいものであったり、捕鯨賛成派や反対派等のように、制作者の視点が強く反映され、その結果バイアスがかかっていたりして、感情的な議論に陥ってしまうこともある。そこで、本研究では、捕鯨問題を複数視点から俯瞰的に理解できるダイアグラムを制作することで、建設的な議論を導くことを目的とする。なお、本発表においては、「捕鯨問題の論点を整理し、ダイアグラムに求められる条件を明らかにすること」を目的とする。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ==研究の方法== | ||

| + | 以下の流れで研究を行う。なお、「1.捕鯨問題の論点整理」と「2.調査:捕鯨問題に関する社会的主張の活動」については同時に行なっていく。また、「1.捕鯨問題の論点整理」については、「3.ダイアグラム」の製作段階で、新たに必要だと思われた項目に関しては随時追加していく。 | ||

| + | |||

| + | 1. 捕鯨問題の論点整理 | ||

| + | 1-1. 対立構造の整理 | ||

| + | 1-2. 情報収集と分類 | ||

| + | 1-2-1. 捕鯨の分類 | ||

| + | 1-2-2. 立論の収集と分類 | ||

| + | 1-2-3. 反論の収集と分類 | ||

| + | |||

| + | 2. 捕鯨問題に関する社会的主張の活動 | ||

| + | 2-1. ビラ配り | ||

| + | 2-2. デモ行進 | ||

| + | 2-3. 路上パフォーマンス | ||

| + | 2-4. 問題点 | ||

| + | |||

| + | 3. ダイアグラムの制作 | ||

| + | |||

| + | 4. 公開・検証 | ||

| + | |||

| + | ==調査と結果:捕鯨問題の論点整理== | ||

| + | 捕鯨問題に関するダイアグラムを制作するにあたって、まず捕鯨問題の論点を整理する必要がある。そこで、はじめに対立構造を整理した後、「捕鯨」「立論」「反論」についての情報収集と分類を行った。 | ||

| + | |||

| + | ===対立構造の整理=== | ||

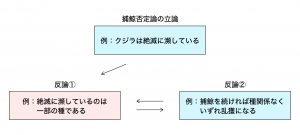

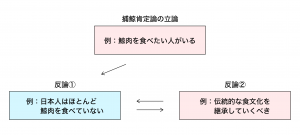

| + | 捕鯨問題における主張の対立はどのような構造なのか整理を行った。まず、捕鯨問題における主張を「捕鯨肯定論」と「捕鯨否定論」の2つに分類した。捕鯨肯定論は捕鯨に肯定的な主張で、捕鯨否定論は捕鯨に否定的な主張である。対立は主に捕鯨肯定論あるいは捕鯨否定論の立論に始まり、それに対する反論、さらにまたそれに対する反論、が続くといった構造である。 | ||

| + | [[ファイル:図1. 捕鯨否定論が立論となる場合の対立構造 .png|サムネイル|図1. 捕鯨否定論が立論となる場合の対立構造]] | ||

| + | [[ファイル:図1. 捕鯨否定論が立論となる場合の対立構造.png|サムネイル|図2. 捕鯨肯定論が立論となる場合の対立構造]] | ||

| + | |||

| + | ===情報収集と分類=== | ||

| + | ====捕鯨の分類==== | ||

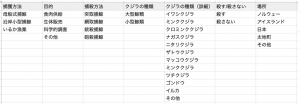

| + | 捕鯨には様々な種類があり、論点の対象もそれぞれの主張によって異なる。「捕獲方法」という分類で見たときの「沿岸小型捕鯨」に対する主張なのか、「目的」という分類で見たときの「生体販売」に対する主張なのか、といったように主張によって言及する分類項目は異なる。捕鯨のどの部分に対する主張なのかを明確にするために、既に行われている捕鯨の分類について文献調査を行い整理した。その結果、6つの分類項目「捕獲方法」「目的」「捕殺方法」「クジラの種類」「殺す/殺さない」「場所」が得られた。 | ||

| + | [[ファイル:表1. 捕鯨の分類(一部抜粋).png|サムネイル|表1. 捕鯨の分類(一部抜粋)]] | ||

| + | ====立論の収集と分類==== | ||

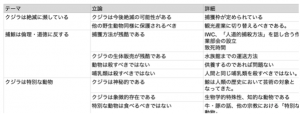

| + | 捕鯨問題における論点を明確にするために、捕鯨肯定論・捕鯨否定論それぞれの立論を網羅的に収集し分類した。その後、立論の詳細や根拠となる統計データを調査し、それらの出典元も全て記録した。その結果、「クジラは今後絶滅の可能性がある」「他の野生動物同様に保護されるべき」といった21個の立論が収集された。 | ||

| + | [[ファイル:表2. 立論の分類(一部抜粋).png|サムネイル|表2. 立論の分類(一部抜粋)]] | ||

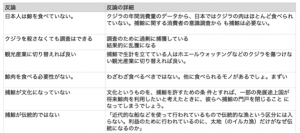

| + | ====反論の収集と分類==== | ||

| + | 立論に対して反論が行われることによって議論が起こる。そこで、どの立論に対してどのような反論が行われているのかを明確にするために、立論に対する反論を網羅的に収集し分類を行った。その際、反論の詳細や根拠となる統計データを調査し、それらの出典元も全て記録した。 | ||

| + | その結果、「日本人は鯨肉を食べていない」「クジラを殺さなくても調査はできる」といった反論が収集された。 | ||

| + | [[ファイル:表3. 反論の分類(一部抜粋).png|サムネイル|表3. 反論の分類(一部抜粋)]] | ||

| − | == | + | ==調査と結果:捕鯨問題に関する社会的主張の活動== |

| − | + | 捕鯨問題(動物愛護に関する問題も含む)に関する社会的主張を行う活動のうち、一般の人々に対して行われているものについて、福岡県で実際にどのような活動があるかを調査したところ、「ビラ配布」「デモ行進」「路上パフォーマンス」の3つが見つかった。そこで、フィールドワークを行い、3つのケーススタディを通して得た気づきから問題点を整理する。 | |

| + | |||

| + | ===ビラ配布=== | ||

| + | 【概要】福岡県天神駅前の歩行者用道路において、「イルカの水族館利用反対」に関するビラを通行人に配布していた。人数は2人で、受け取ってもらった人に対して感謝の言葉をかける以外には、通行人に話しかけることはなかった。通行人に質問された時はその内容について答えていた。 | ||

| + | |||

| + | 【気づき】 | ||

| + | *ビラ表面にイルカのビジュアルを用いているため、イルカに関する何らかの活動をしているということは伝わるが、裏面をよく読まないと詳しい主張はわからない。 | ||

| + | *ビラに書かれた言葉は長く、最後まで読まれるかわからない。 | ||

| + | *基本的に話すことはなく、質問されたことに答えるだけなので、議論や対話は生まれない。 | ||

| + | |||

| + | ===デモ行進=== | ||

| + | 【概要】福岡県天神駅前の車道と歩行者用道路において、総勢6名でイルカ猟反対のデモ行進を行っていた。イラストや写真の描かれたボードや横断幕には「イルカは野生のままに」などの主張が書かれていた。また、「水族館に行くことはイルカから家族を奪うことになります。」といった言葉を、メガホンを用いて叫んでいた。 | ||

| − | + | 【気づき】 | |

| − | [[ | + | *総勢6人で道路を歩き、さらにメガホンを用いて大きな音を発しているため通行人の注目を集める。 |

| − | + | *横断幕やメガホンを用いて叫ばれた内容だけでは詳しい主張の内容がわかりにくい。 | |

| + | *詳細について尋ねようとしても、行進中であるためとても話しかけづらい。 | ||

| + | [[ファイル:図5. デモ行進の様子.png|サムネイル|図5. デモ行進の様子]] | ||

| − | + | ===路上パフォーマンス=== | |

| − | + | 【概要】福岡県天神駅前の歩行者用道路において、一人はお面を被り、モニターを両手で抱えており、家畜動物の屠殺時の状況を撮影した映像を繰り返し再生していた。隣にはもう一人の関係者がおり、一般の方々と話していた。(Cube Of Truthという活動) | |

| − | + | 【気づき】 | |

| − | + | *過激な映像を見せることで、多くの人に気づいてもらえる。 | |

| + | *詳しい主張内容は話を聞かないとわからない。 | ||

| + | *お面を被りモニターを持つ人には話しかけづらいが、隣にいる関係者には比較的話しかけやすい。 | ||

| + | *実際に話すと、対話や議論のようではなく、主張を押し付けられているように感じてしまう。 | ||

| − | + | ===気づきのまとめ=== | |

| + | 3つのケーススタディを通して、捕鯨問題に関する社会的主張の活動に共通して得られた問題点は以下の通りである。 | ||

| + | #詳しい主張内容について理解しづらい | ||

| + | #話しかけづらく、対話へのハードルが高い | ||

| + | #一方的な主張を押し付けられてしまう | ||

==考察== | ==考察== | ||

| − | + | 2の「捕鯨問題に関する社会的主張の活動」で得られた問題点において、いかにダイアグラムが寄与できるかを検討する。現時点で導出されたダイアグラムに求められる条件は以下である。 | |

| + | #詳しい主張内容や事実についてわかりやすく理解できること | ||

| + | #話しかけるきっかけや対話へのきっかけとなること | ||

| + | #情報が中立的であること | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ==結論== | ||

| + | 本発表の目的としては、「捕鯨問題の論点を整理し、ダイアグラムに求められる条件を明らかにすること」であった。 | ||

| − | + | 1. 捕鯨問題の論点整理 | |

| + | 対立構造を整理した後、「捕鯨」「立論」「反論」の項目について情報収集と分類を行うことで、捕鯨問題の論点を整理した。 | ||

| − | + | 2. 捕鯨問題に関する社会的主張の活動 | |

| − | |||

| − | + | 捕鯨問題の社会的主張の活動の気づきの整理を通して、議論に用いるダイアグラムに求められる条件3つを導き出した。 | |

| − | == | + | ==今後の展望== |

| − | + | 引き続き捕鯨問題の論点整理を行なっていくと同時に、導出された条件を元にダイアグラムを作成し、公開・検証を行う。 | |

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | * | + | *森下丈二, et al. 捕鯨をめぐる対立の構造. 鯨研通信, 2018, 477: 11-17. |

| − | * | + | *佐久間淳子, et al. ドキュメンタリー映画 「The Cove」 がもたらしたもの: 2 本の反論映画でも見えてこない捕鯨問題の本質を探る. 応用社会学研究, 2018, 60: 251-271. |

| − | * | + | *河島基弘. 欧米で鯨が特別視される理由の批判的考察. 群馬大学社会情報学部研究論集, 2010, 17: 1-17. |

| + | *佐々木芽生. おクジラさまふたつの正義の物語. 第一刷,株式会社集英社,2017,283P, ISBN 978-4087816082 | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2022年10月27日 (木) 18:12時点における最新版

- 水田雅也 / 九州大学 芸術工学府

- Masaya MIZUTA / Graduate School of Design, Kyushu University

Keywords: Whaling Issues, Discussion, Diagram

- Abstract

- The whaling issue is intertwined with many different types of issues, and there are multiple points of contention. There are books, websites, and infographics that organize this information, but they are sometimes difficult to understand intuitively, or they strongly reflect the producer's point of view, resulting in bias and emotional arguments. Therefore, the purpose of this study is to produce a diagram that enables a bird's-eye view of the whaling issue from multiple perspectives, thereby leading to constructive discussions.

目次

背景と目的

捕鯨問題とは、捕鯨の是非に関する論争である。捕鯨問題は科学や政治、倫理といった様々な問題が絡みあっており、対立の論点も複数存在する。それらの情報が整理された書籍やWEBサイト、インフォグラフィックスは存在する[1]が、直感的に理解しづらいものであったり、捕鯨賛成派や反対派等のように、制作者の視点が強く反映され、その結果バイアスがかかっていたりして、感情的な議論に陥ってしまうこともある。そこで、本研究では、捕鯨問題を複数視点から俯瞰的に理解できるダイアグラムを制作することで、建設的な議論を導くことを目的とする。なお、本発表においては、「捕鯨問題の論点を整理し、ダイアグラムに求められる条件を明らかにすること」を目的とする。

研究の方法

以下の流れで研究を行う。なお、「1.捕鯨問題の論点整理」と「2.調査:捕鯨問題に関する社会的主張の活動」については同時に行なっていく。また、「1.捕鯨問題の論点整理」については、「3.ダイアグラム」の製作段階で、新たに必要だと思われた項目に関しては随時追加していく。

1. 捕鯨問題の論点整理

1-1. 対立構造の整理 1-2. 情報収集と分類 1-2-1. 捕鯨の分類 1-2-2. 立論の収集と分類 1-2-3. 反論の収集と分類

2. 捕鯨問題に関する社会的主張の活動

2-1. ビラ配り 2-2. デモ行進 2-3. 路上パフォーマンス 2-4. 問題点

3. ダイアグラムの制作

4. 公開・検証

調査と結果:捕鯨問題の論点整理

捕鯨問題に関するダイアグラムを制作するにあたって、まず捕鯨問題の論点を整理する必要がある。そこで、はじめに対立構造を整理した後、「捕鯨」「立論」「反論」についての情報収集と分類を行った。

対立構造の整理

捕鯨問題における主張の対立はどのような構造なのか整理を行った。まず、捕鯨問題における主張を「捕鯨肯定論」と「捕鯨否定論」の2つに分類した。捕鯨肯定論は捕鯨に肯定的な主張で、捕鯨否定論は捕鯨に否定的な主張である。対立は主に捕鯨肯定論あるいは捕鯨否定論の立論に始まり、それに対する反論、さらにまたそれに対する反論、が続くといった構造である。

情報収集と分類

捕鯨の分類

捕鯨には様々な種類があり、論点の対象もそれぞれの主張によって異なる。「捕獲方法」という分類で見たときの「沿岸小型捕鯨」に対する主張なのか、「目的」という分類で見たときの「生体販売」に対する主張なのか、といったように主張によって言及する分類項目は異なる。捕鯨のどの部分に対する主張なのかを明確にするために、既に行われている捕鯨の分類について文献調査を行い整理した。その結果、6つの分類項目「捕獲方法」「目的」「捕殺方法」「クジラの種類」「殺す/殺さない」「場所」が得られた。

立論の収集と分類

捕鯨問題における論点を明確にするために、捕鯨肯定論・捕鯨否定論それぞれの立論を網羅的に収集し分類した。その後、立論の詳細や根拠となる統計データを調査し、それらの出典元も全て記録した。その結果、「クジラは今後絶滅の可能性がある」「他の野生動物同様に保護されるべき」といった21個の立論が収集された。

反論の収集と分類

立論に対して反論が行われることによって議論が起こる。そこで、どの立論に対してどのような反論が行われているのかを明確にするために、立論に対する反論を網羅的に収集し分類を行った。その際、反論の詳細や根拠となる統計データを調査し、それらの出典元も全て記録した。 その結果、「日本人は鯨肉を食べていない」「クジラを殺さなくても調査はできる」といった反論が収集された。

調査と結果:捕鯨問題に関する社会的主張の活動

捕鯨問題(動物愛護に関する問題も含む)に関する社会的主張を行う活動のうち、一般の人々に対して行われているものについて、福岡県で実際にどのような活動があるかを調査したところ、「ビラ配布」「デモ行進」「路上パフォーマンス」の3つが見つかった。そこで、フィールドワークを行い、3つのケーススタディを通して得た気づきから問題点を整理する。

ビラ配布

【概要】福岡県天神駅前の歩行者用道路において、「イルカの水族館利用反対」に関するビラを通行人に配布していた。人数は2人で、受け取ってもらった人に対して感謝の言葉をかける以外には、通行人に話しかけることはなかった。通行人に質問された時はその内容について答えていた。

【気づき】

- ビラ表面にイルカのビジュアルを用いているため、イルカに関する何らかの活動をしているということは伝わるが、裏面をよく読まないと詳しい主張はわからない。

- ビラに書かれた言葉は長く、最後まで読まれるかわからない。

- 基本的に話すことはなく、質問されたことに答えるだけなので、議論や対話は生まれない。

デモ行進

【概要】福岡県天神駅前の車道と歩行者用道路において、総勢6名でイルカ猟反対のデモ行進を行っていた。イラストや写真の描かれたボードや横断幕には「イルカは野生のままに」などの主張が書かれていた。また、「水族館に行くことはイルカから家族を奪うことになります。」といった言葉を、メガホンを用いて叫んでいた。

【気づき】

- 総勢6人で道路を歩き、さらにメガホンを用いて大きな音を発しているため通行人の注目を集める。

- 横断幕やメガホンを用いて叫ばれた内容だけでは詳しい主張の内容がわかりにくい。

- 詳細について尋ねようとしても、行進中であるためとても話しかけづらい。

路上パフォーマンス

【概要】福岡県天神駅前の歩行者用道路において、一人はお面を被り、モニターを両手で抱えており、家畜動物の屠殺時の状況を撮影した映像を繰り返し再生していた。隣にはもう一人の関係者がおり、一般の方々と話していた。(Cube Of Truthという活動)

【気づき】

- 過激な映像を見せることで、多くの人に気づいてもらえる。

- 詳しい主張内容は話を聞かないとわからない。

- お面を被りモニターを持つ人には話しかけづらいが、隣にいる関係者には比較的話しかけやすい。

- 実際に話すと、対話や議論のようではなく、主張を押し付けられているように感じてしまう。

気づきのまとめ

3つのケーススタディを通して、捕鯨問題に関する社会的主張の活動に共通して得られた問題点は以下の通りである。

- 詳しい主張内容について理解しづらい

- 話しかけづらく、対話へのハードルが高い

- 一方的な主張を押し付けられてしまう

考察

2の「捕鯨問題に関する社会的主張の活動」で得られた問題点において、いかにダイアグラムが寄与できるかを検討する。現時点で導出されたダイアグラムに求められる条件は以下である。

- 詳しい主張内容や事実についてわかりやすく理解できること

- 話しかけるきっかけや対話へのきっかけとなること

- 情報が中立的であること

結論

本発表の目的としては、「捕鯨問題の論点を整理し、ダイアグラムに求められる条件を明らかにすること」であった。

1. 捕鯨問題の論点整理

対立構造を整理した後、「捕鯨」「立論」「反論」の項目について情報収集と分類を行うことで、捕鯨問題の論点を整理した。

2. 捕鯨問題に関する社会的主張の活動

捕鯨問題の社会的主張の活動の気づきの整理を通して、議論に用いるダイアグラムに求められる条件3つを導き出した。

今後の展望

引き続き捕鯨問題の論点整理を行なっていくと同時に、導出された条件を元にダイアグラムを作成し、公開・検証を行う。

参考文献・参考サイト

- 森下丈二, et al. 捕鯨をめぐる対立の構造. 鯨研通信, 2018, 477: 11-17.

- 佐久間淳子, et al. ドキュメンタリー映画 「The Cove」 がもたらしたもの: 2 本の反論映画でも見えてこない捕鯨問題の本質を探る. 応用社会学研究, 2018, 60: 251-271.

- 河島基弘. 欧米で鯨が特別視される理由の批判的考察. 群馬大学社会情報学部研究論集, 2010, 17: 1-17.

- 佐々木芽生. おクジラさまふたつの正義の物語. 第一刷,株式会社集英社,2017,283P, ISBN 978-4087816082

- ↑ 森下丈二, et al. 捕鯨をめぐる対立の構造. 鯨研通信, 2018, 477: 11-17.