「日本の椅子デザインのアイデンティティについての研究」の版間の差分

(タイトルテスト) |

細 (「日本の椅子デザインのアイデンティティについての研究」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |

||

| (2人の利用者による、間の56版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 髙木敬太 / 九州大学 芸術工学府 | |

| − | + | : TAKAKI Keita / Kyushu University | |

| − | + | ; 平井康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院 | |

| − | + | : HIRAI Yasuyuki / Faculty of Design, Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: Product Design, Chair Design, Vernacular Design'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''Keywords: Product Design, | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This study explores the factors of identity of Japanese-style chairs by focusing on the vernacular character of furniture design. Through literature review and field research, I conducted a comparative study of Japanese and Scandinavian impressions, with the aim of finding indicators for evaluating Japanese-style chairs and providing objective criteria for judging them. The results suggest that 10 indicators including form, materials, and technology have influence on the impression of Japanese-style chairs. |

| − | |||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | 家具は体の延長であり、人と社会をつなぐプロダクトである。多木は『ものの詩学』(1)で、家具は「所作や姿勢といった、家具を介した身体と社会の関係」を表す道具であると述べている。また社会との関係には、ヴァナキュラー(地域性)な性格も含まれると考えられる。平田ら(2)は、時代性や社会背景とともに、地域性と家具との関係に言及しているが、具体的な「日本的」、「北欧風」といった、特定の国や地域「らしさ」について、その内容を明確に定義している研究は見られない。そこで本研究では、家具デザインのアイデンティティであるヴァナキュラーな性格に着目し、日本的なアイデンティティの印象の要因を探る。具体的には家具デザインの中でも、特徴的な椅子デザインを対象とする。日本的な印象と北欧的な印象との比較調査を行うことで、日本的な椅子を評価する際の指標を見出し、客観的な判断基準を示すことを目的とする。 | |

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

| − | + | 本研究では、質的研究法の1つである「グラウンデット・セオリー・アプローチ」に用いられるプロパティとディメンションの考え方を応用する。プロパティとは分析者の視点を示すもので、ディメンションは各プロパティから見た時のデータの位置づけを示すものである。 | |

| − | + | 文献調査において、質的調査手法を用い、椅子のヴァナキュラーな性質と関係の深いプロパティを抽出し、日本的な家具と北欧的な家具を比較することで、両者のプロパティおよびディメンションの違いを比較する。 | |

==文献調査== | ==文献調査== | ||

| + | 文献からプロパティの抽出を行う。また抽出されたプロパティを用いた主要文献の調査を行う。 | ||

===既往研究の調査=== | ===既往研究の調査=== | ||

| − | + | 既往研究の調査では、椅子のヴァナキュラーな性質と関係するプロパティを抽出することを目的とした。椅子のヴァナキュラーな性質は複数の異なる観点から捉えられている。例えば豊口克平は、人間工学的な視点から日本人が使う椅子はどうあるべきかを考え、形而工房のアームチェアをデザインした(3)。今井、林は日本住宅のモデュールや視点の高さから家具を評価している(4)(5)。萩原は「ストーリーのある50の名作椅子」(6)の中で、剣持勇の籐丸椅子について「丸みを帯びたおおらかな造形」から「日本独自の美意識」が感じられると評した。椅子に施された装飾的な紋様と地域性との関係に言及した例もある(7)。岡田らは起居様式を中心とした日本人の生活様式の観点から日本の椅子を評価した(8)。森岡らは家具デザインに影響を与える要因として気候風土に言及している(9)。デザイナーである熊野亘、二俣公一、建築家中村拓志は新たなジャパニーズモダンの椅子をデザインする際に、工業的および手工芸的技術、日本人と木との関係に着目した(10)。森谷延雄は色によって椅子に東洋の雰囲気を表現しようと試みた(3)。 以上の記述から、身体性、空間性、造形、紋様、生活様式、天候、気温、気候環境、材料、表面素材、技術、色の計10個のプロパティを抽出した。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ===主要文献の調査=== | ||

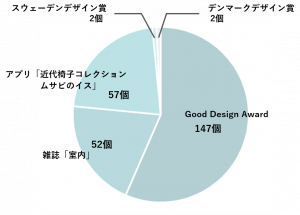

| + | 既往研究の調査で抽出したプロパティの評価を目的とし、グッドデザイン賞の2012年~2021年までの10年間の受賞作品、雑誌「室内」に1997年~2006年までの10年間に掲載された椅子、「近代椅子コレクション ムサビのイス」に収録された346脚の椅子、デンマークデザイン賞2020-2021受賞作品、スウェーデンデザイン賞2016-2020受賞作品について調査を行った。具体的には、上記の文献から、特定の国や地域を出して椅子のデザインについて述べた記述を抽出し、既往研究の調査で抽出した10個のプロパティに「その他」を加えた11項目に分類した。 | ||

| + | [[File:kijutu.png|thumb|300px| 図1. 各文献の記述数]] | ||

| + | 5つ文献からは合計260個の記述が見つかった。日本的な椅子に対して176個、北欧的な椅子について32個、その他の国や地域について52個の記述が見つかった。全体の260個の記述のうち、200個の記述が既往研究の調査で抽出したプロパティによって分類され、60個はその他に分類された。その他の項目については、根拠を示すことなく「~らしい」と述べているものと、既往研究の調査で抽出した10個以外のプロパティに関するものが含まれているが、後者に関しては今後分類および考察を行う。 | ||

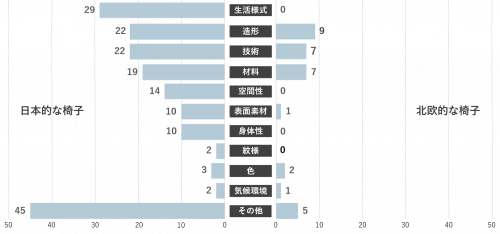

| + | [[File:Js.png|thumb|500px| 図2. 日本的な椅子と北欧的な椅子の比較]] | ||

| + | 全体の記述から日本的な椅子と北欧的な椅子に対する記述のみを抽出したグラフを図2に示す。 | ||

| + | 日本的と評価された記述に限定すると、最も記述が多いのが生活様式、次に同数で造形と技術、その後材料、空間性、同数で表面素材、身体性、次に色、同数で気候環境、紋様と続き、この順で椅子のヴァナキュラーな性質と関係が深いと考えられる。さらにそれぞれの記述を事実に即するものと印象を介するものに分類すると、身体性、空間性、気候環境、技術は事実に基づいて述べられ、表面素材は印象に基づいて述べられることが分かった。造形、紋様、色の項目に関しては事実と造形の両方が存在する。この3項目の中で、事実に含まれた記述の全てが、伝統的な造形様式、伝統紋様、伝統色といった歴史的な事実を根拠としてヴァナキュラーな性質を述べたものだった。 | ||

| + | 日本的な椅子と北欧的な椅子を比較する。両者の顕著な違いとして、日本については身体性、空間性、生活様式の記述が一定数存在する一方で、北欧では見られないことが挙げられる。身体性は小柄な日本人の体格、空間性は日本の住宅モデュール、生活様式は床座や畳の文化という背景が関係していると考えられる。 | ||

| + | 全体の中で記述量が多く、かつ日本と北欧の両者に共通して一定数の記述がある造形、材料、技術の項目に関しては、ディメンションの違いを見ることができる。造形に関しては、日本的な椅子が背や座といった椅子の表面的な部分に見られる、格子などのグラフィカルな要素に着目されているのに対し、北欧的な椅子は脚や接合部等の細部に見られる構造的な要素に着目されている。材料について、すべての記述は木材についてのものだったが、具体的な樹種につては違いが見られた。技術について、その多くが木工技術の高さについて述べられたもので、これが両者の共通点であると言える。一方で特定の技術に触れたものに着目すると、日本的なものとして漆、組み木、籐編み、北欧的なものとして成形合板、曲木が挙げられた。 | ||

==まとめ== | ==まとめ== | ||

| − | + | 文献調査を通して、椅子のヴァナキュラーな性質を構成する指標として、身体性、空間性、造形、紋様、生活様式、気候環境、材料、表面素材、技術、色の10個のプロパティを抽出し、その中でも生活様式、造形、技術は特に日本の椅子のヴァナキュラーな性質と関係が深いことが分かった。 | |

| − | + | また日本と北欧の比較を通して、身体性、空間性、生活様式については日本的な椅子を論じる場合のみに関係することが分かり、プロパティの違いを見ることができた。造形、材料、技術についてはディメンションの違いを見ることができた。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | * | + | *(1)多木浩二.「もの」の詩学-家具、建築、都市のレトリック-. 岩波現代文庫. 2006. |

| − | * | + | *(2)平田, 車. 「芸術学部 デザイン学科 椅子資料解説(1)」 |

| − | * | + | *(3)日本の生活デザイン: 20世紀のモダニズムを探る, 1999 |

| + | *(4)今井, 清. 「日本的空間とデザインについて」. 1968 | ||

| + | *(5)林 韓燮. 「和空間の低座椅子のデザイン」 | ||

| + | *(6)萩原健太郎. ストーリーのある50の名作椅子案内. スペースシャワーネットワーク. 2017 | ||

| + | *(7)西川栄明. 名作椅子の由来図典. 2015 | ||

| + | *(8)岡田, 寺内, 久保, 青木, 鈴木. 「明治 ・大正 時代の 書籍 に 見 る椅 子 の 価 値」. 日本デザイン学会. 1998 | ||

| + | *(9)盛岡, 茂勝. 「北欧デザインの独自性の要因考察」. 1983 | ||

| + | *(10)山田泰巨. 天童木工とジャパニーズモダン. 2021 | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2022年10月27日 (木) 18:22時点における最新版

- 髙木敬太 / 九州大学 芸術工学府

- TAKAKI Keita / Kyushu University

- 平井康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- HIRAI Yasuyuki / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Product Design, Chair Design, Vernacular Design

- Abstract

- This study explores the factors of identity of Japanese-style chairs by focusing on the vernacular character of furniture design. Through literature review and field research, I conducted a comparative study of Japanese and Scandinavian impressions, with the aim of finding indicators for evaluating Japanese-style chairs and providing objective criteria for judging them. The results suggest that 10 indicators including form, materials, and technology have influence on the impression of Japanese-style chairs.

背景と目的

家具は体の延長であり、人と社会をつなぐプロダクトである。多木は『ものの詩学』(1)で、家具は「所作や姿勢といった、家具を介した身体と社会の関係」を表す道具であると述べている。また社会との関係には、ヴァナキュラー(地域性)な性格も含まれると考えられる。平田ら(2)は、時代性や社会背景とともに、地域性と家具との関係に言及しているが、具体的な「日本的」、「北欧風」といった、特定の国や地域「らしさ」について、その内容を明確に定義している研究は見られない。そこで本研究では、家具デザインのアイデンティティであるヴァナキュラーな性格に着目し、日本的なアイデンティティの印象の要因を探る。具体的には家具デザインの中でも、特徴的な椅子デザインを対象とする。日本的な印象と北欧的な印象との比較調査を行うことで、日本的な椅子を評価する際の指標を見出し、客観的な判断基準を示すことを目的とする。

研究の方法

本研究では、質的研究法の1つである「グラウンデット・セオリー・アプローチ」に用いられるプロパティとディメンションの考え方を応用する。プロパティとは分析者の視点を示すもので、ディメンションは各プロパティから見た時のデータの位置づけを示すものである。 文献調査において、質的調査手法を用い、椅子のヴァナキュラーな性質と関係の深いプロパティを抽出し、日本的な家具と北欧的な家具を比較することで、両者のプロパティおよびディメンションの違いを比較する。

文献調査

文献からプロパティの抽出を行う。また抽出されたプロパティを用いた主要文献の調査を行う。

既往研究の調査

既往研究の調査では、椅子のヴァナキュラーな性質と関係するプロパティを抽出することを目的とした。椅子のヴァナキュラーな性質は複数の異なる観点から捉えられている。例えば豊口克平は、人間工学的な視点から日本人が使う椅子はどうあるべきかを考え、形而工房のアームチェアをデザインした(3)。今井、林は日本住宅のモデュールや視点の高さから家具を評価している(4)(5)。萩原は「ストーリーのある50の名作椅子」(6)の中で、剣持勇の籐丸椅子について「丸みを帯びたおおらかな造形」から「日本独自の美意識」が感じられると評した。椅子に施された装飾的な紋様と地域性との関係に言及した例もある(7)。岡田らは起居様式を中心とした日本人の生活様式の観点から日本の椅子を評価した(8)。森岡らは家具デザインに影響を与える要因として気候風土に言及している(9)。デザイナーである熊野亘、二俣公一、建築家中村拓志は新たなジャパニーズモダンの椅子をデザインする際に、工業的および手工芸的技術、日本人と木との関係に着目した(10)。森谷延雄は色によって椅子に東洋の雰囲気を表現しようと試みた(3)。 以上の記述から、身体性、空間性、造形、紋様、生活様式、天候、気温、気候環境、材料、表面素材、技術、色の計10個のプロパティを抽出した。

主要文献の調査

既往研究の調査で抽出したプロパティの評価を目的とし、グッドデザイン賞の2012年~2021年までの10年間の受賞作品、雑誌「室内」に1997年~2006年までの10年間に掲載された椅子、「近代椅子コレクション ムサビのイス」に収録された346脚の椅子、デンマークデザイン賞2020-2021受賞作品、スウェーデンデザイン賞2016-2020受賞作品について調査を行った。具体的には、上記の文献から、特定の国や地域を出して椅子のデザインについて述べた記述を抽出し、既往研究の調査で抽出した10個のプロパティに「その他」を加えた11項目に分類した。

5つ文献からは合計260個の記述が見つかった。日本的な椅子に対して176個、北欧的な椅子について32個、その他の国や地域について52個の記述が見つかった。全体の260個の記述のうち、200個の記述が既往研究の調査で抽出したプロパティによって分類され、60個はその他に分類された。その他の項目については、根拠を示すことなく「~らしい」と述べているものと、既往研究の調査で抽出した10個以外のプロパティに関するものが含まれているが、後者に関しては今後分類および考察を行う。

全体の記述から日本的な椅子と北欧的な椅子に対する記述のみを抽出したグラフを図2に示す。 日本的と評価された記述に限定すると、最も記述が多いのが生活様式、次に同数で造形と技術、その後材料、空間性、同数で表面素材、身体性、次に色、同数で気候環境、紋様と続き、この順で椅子のヴァナキュラーな性質と関係が深いと考えられる。さらにそれぞれの記述を事実に即するものと印象を介するものに分類すると、身体性、空間性、気候環境、技術は事実に基づいて述べられ、表面素材は印象に基づいて述べられることが分かった。造形、紋様、色の項目に関しては事実と造形の両方が存在する。この3項目の中で、事実に含まれた記述の全てが、伝統的な造形様式、伝統紋様、伝統色といった歴史的な事実を根拠としてヴァナキュラーな性質を述べたものだった。 日本的な椅子と北欧的な椅子を比較する。両者の顕著な違いとして、日本については身体性、空間性、生活様式の記述が一定数存在する一方で、北欧では見られないことが挙げられる。身体性は小柄な日本人の体格、空間性は日本の住宅モデュール、生活様式は床座や畳の文化という背景が関係していると考えられる。 全体の中で記述量が多く、かつ日本と北欧の両者に共通して一定数の記述がある造形、材料、技術の項目に関しては、ディメンションの違いを見ることができる。造形に関しては、日本的な椅子が背や座といった椅子の表面的な部分に見られる、格子などのグラフィカルな要素に着目されているのに対し、北欧的な椅子は脚や接合部等の細部に見られる構造的な要素に着目されている。材料について、すべての記述は木材についてのものだったが、具体的な樹種につては違いが見られた。技術について、その多くが木工技術の高さについて述べられたもので、これが両者の共通点であると言える。一方で特定の技術に触れたものに着目すると、日本的なものとして漆、組み木、籐編み、北欧的なものとして成形合板、曲木が挙げられた。

まとめ

文献調査を通して、椅子のヴァナキュラーな性質を構成する指標として、身体性、空間性、造形、紋様、生活様式、気候環境、材料、表面素材、技術、色の10個のプロパティを抽出し、その中でも生活様式、造形、技術は特に日本の椅子のヴァナキュラーな性質と関係が深いことが分かった。 また日本と北欧の比較を通して、身体性、空間性、生活様式については日本的な椅子を論じる場合のみに関係することが分かり、プロパティの違いを見ることができた。造形、材料、技術についてはディメンションの違いを見ることができた。

参考文献・参考サイト

- (1)多木浩二.「もの」の詩学-家具、建築、都市のレトリック-. 岩波現代文庫. 2006.

- (2)平田, 車. 「芸術学部 デザイン学科 椅子資料解説(1)」

- (3)日本の生活デザイン: 20世紀のモダニズムを探る, 1999

- (4)今井, 清. 「日本的空間とデザインについて」. 1968

- (5)林 韓燮. 「和空間の低座椅子のデザイン」

- (6)萩原健太郎. ストーリーのある50の名作椅子案内. スペースシャワーネットワーク. 2017

- (7)西川栄明. 名作椅子の由来図典. 2015

- (8)岡田, 寺内, 久保, 青木, 鈴木. 「明治 ・大正 時代の 書籍 に 見 る椅 子 の 価 値」. 日本デザイン学会. 1998

- (9)盛岡, 茂勝. 「北欧デザインの独自性の要因考察」. 1983

- (10)山田泰巨. 天童木工とジャパニーズモダン. 2021