「仮想空間上でのコミュニティ形成・創造における シンボルの役割についての研究」の版間の差分

Jump to navigation

Jump to search

(ページの作成:「- ここにサブタイトルを記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注)'''</span> *<s…」) |

細 (「仮想空間上でのコミュニティ形成・創造における シンボルの役割についての研究」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |

||

| (2人の利用者による、間の63版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 濱田哲史 / 九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻 | |

| − | + | : Tetsushi Hamada / Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: メタバース, コミュニティデザイン'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''Keywords: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This study investigates the role of symbols in the formation and creation of communities in virtual spaces to visualise communication in virtual spaces. By structuring the process of community formation in virtual spaces, it identifies the symbolic elements that play an important role in community formation. Finally, based on the hypotheses, we make the design proposals and verification. |

| − | |||

| − | |||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | 2020年頃より始まった新型コロナウイルス流行によって、社会におけるコミュニケーションがオンライン上で行われる機会が増加した。それによって、従来、一定の割合で存在した人々の仮想空間への抵抗感が払拭されつつあると同時に、仮想空間上でのコミュニケーションへの期待感も高まり、オンラインコミュニティの現実社会への影響力も増している。</br> | |

| + | 水越らは(都市は)何らかの「シンボル」を"媒介"にして「イメージ」が決定される <ref>水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ“, 埼玉大学紀要(教養学部)第45巻第2号</ref> と述べており、ここで言う「都市」を本研究ではコミュニティとして捉える。</br> | ||

| + | そこで本研究では、仮想空間上におけるコミュニティ形成のプロセスを構造化し、コミュニケーションを可視化する役割の一端を担っているコミュニティシンボルに含まれる象徴的要素を明らかにする。そしてその仮説を元にコミュニティシンボルのデザインを提案し、検証することを目的とする。 | ||

| − | == | + | ==研究方法== |

| − | + | 本研究では大きく以下の章に分けて研究を行う。 | |

| − | + | :第1章 コミュニティシンボルの定義 | |

| + | :第2章 仮想空間上のコミュニティ形成・創造の事例収集・ケーススタディ | ||

| + | :第3章 コミュニティ形成に重要な役割を果たすコミュニティシンボルの要件導出 | ||

| + | :第4章 コミュニティシンボルの活用方法の調査 | ||

| + | :第5章 デザイン提案・検証 | ||

| − | + | ==先行研究== | |

| + | [[File:Hamadatetsushi図1.png|thumb|right|300px|図1.オンラインコミュニティへの参加要因]] | ||

| + | 仮想空間上のコミュニティへの人々の参加要因に関する研究として金らの研究 <ref>金光洙(2014), "オンラインコミュニティの参加要因に関する理論分析", 現代社会文化研究 No.58</ref> が挙げられる。彼らはオンラインコミュニティの参加要因について、理論分析を行い、実証分析する理論モデルを立ち上げている。そして、オンラインコミュニティの参加要因を個人的動機と集団的動機に分類し、個人的動機には娯楽、情報、道具、対人関係、社会的地位の上昇が含まれ、集団的動機には内在化と社会的アイデンティティが含まれると結論づけた。[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/images/3/36/Hamadatetsushi%E5%9B%B31.png 図1]]本研究では、このフレームワークを用いて、コミュニティシンボルを定義するとともに、象徴的要素の明確さを担保する。 | ||

{{clear}} | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==本論== |

| − | + | <h3>第1章 コミュニティシンボルの定義</h3> | |

| + | : 水野らは「コミュニティシンボル」は特定のコミュニティのアイデンティティにかかわるコト・モノ・ヒトなどを指す<ref>水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ", 埼玉大学紀要(教養学部) 第45巻 第2号</ref> 、と述べている。 本研究ではこの定義を仮想空間に拡張して考え、以下のように定義する。 | ||

| + | ::'''特定のコミュニティのアイデンティティに関わる仮想空間の構成要素''' | ||

| − | + | <h3>第2章 仮想空間上のコミュニティ形成・創造の事例収集・ケーススタディ</h3> | |

| + | : 本研究では、2014年に配信開始し、現在Steam、Meta Quest、VIVEPORTで配信されているVRChatをケーススタディとして用いる。本サービスでは主にVRのHMD(Head-Mounted Display)を装着してプレイするが、従来型のディスプレイを用いたPCゲームとしてもプレイ可能である。 <ref>윤주한, 이다민(2022), "메타버스를 활용한 교양철학 교육에 관한 고찰 -‘VR챗 학교’" 사례를 중심으로 교영 교육 연구 16(2) pp.275-288</ref> | ||

| + | : 本研究でVRChatを調査対象とした理由として、VRChatではコミュニティシンボルをユーザー自身が制作できることが挙げられる。VRChatは従来のメタバースプラットフォームなどと比較して、アバターや仮想世界のワールド(VRChatではインスタンスと呼ばれる)そのものに対するカスタマイズの自由さが特徴である。具体的には、Unityなどの3DCGソフトウェアを用いて、ほぼ無制限にユーザーの創造性を仮想空間内に落としむことができ、それらを不特定多数のユーザーと共有できる。 | ||

| + | :[[File:Hamadatetsushi図2.png|thumb|right|300px|図2.調査結果]] | ||

| + | :;調査1概要 | ||

| + | : 調査時点でのアクティブユーザー数が多い順に32のインスタンスについて、先行研究で明らかにされたフレームワークの個人的動機[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/images/3/36/Hamadatetsushi%E5%9B%B31.png 図1]]に基づいて、ユーザーのコミュニティへの参加要因を整理、分類した。[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/images/7/72/Hamadatetsushi%E5%9B%B32.png 図2]]ただし、本研究では個人のコミュニティ形成に着目していることから、個人的動機のみを調査対象とした。また、個人的動機における、社会的地位の向上に関連するインスタンスは現時点では見られなかったため、今回は対象とせず、各分類における代表的な事例を扱うことにする。 | ||

| + | {{clear}} | ||

| + | :;調査1結果・考察 | ||

| + | ::[[File:Hamadatetsushi図3.png|thumb|right|300px|図3.Unityのアセットカテゴリ]] | ||

| + | ::[[File:Hamadatetsushi図4.png|thumb|right|300px|図4.「対人関係の維持」のワールドの現実のモチーフと非現実な点]] | ||

| + | ::「対人関係の維持」のインスタンスでは共通の目標の向かって物事を成し遂げるなど、コミュニティ活性を促進させるような インスタンスが多く見られた。 | ||

| + | :: また、本研究は仮想空間上でのコミュニティの活性化を目的としていることを踏まえ、「対人関係の維持」に着目して考察を進めていく。 | ||

| + | :: 「対人関係の維持」の一端を担っていると考えられるワールドでは、現実空間を模したデザインと現実では実現不可能かつ理想的なデザインや構造をうまく融合させたワールドのデザインが多く見られた。その理由として、現実空間の模倣は他人と共通認識を持ちやすいため安心感が生まれ、実現不可能なデザインは現実空間では制限されているユーザーの理想を取り込める事によるものだと考察した。 | ||

| + | :: そして、ワールドの構成要素として、VRChatのワールド作成時に用いられるフリーソフト、Unityのアセットのカテゴリ[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/images/7/77/Hamadatetsushi%E5%9B%B33.png 図3]]を用いて、「対人関係の維持」の一端を担っていると考えられるワールドの現実のモチーフと非現実な点を列挙した。[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/images/9/9c/Hamadatetsushi%E5%9B%B34.png 図4]] | ||

| + | {{clear}} | ||

| − | + | <h3>第3章 コミュニティ形成に重要な役割を果たすコミュニティシンボルの要件導出</h3> | |

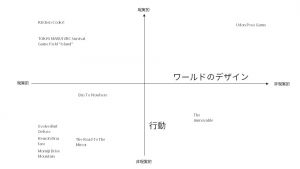

| − | + | ::[[File:Hamadatetsushi図5.jpg|thumb|right|300px|図5.現実空間の模倣と実現不可能なワールドのデザインの要素]] | |

| − | + | :;調査2概要 | |

| − | + | : 前章で考察した現実空間の模倣と実現不可能なワールドのデザインの要素としては、行動とワールド自体のデザインの2つに大別できた。そのため、行動とワールド自体のデザインについて、現実のモチーフを多く用いているものと実現不可能なワールドのデザインを用いているものとの、2軸で分け、それぞれのインスタンスをプロットした[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/index.php/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hamadatetsushi%E5%9B%B35.jpg 図5]]この際の行動とはユーザーがアバターを動かす動作が現実を模倣したものか、していないかで分類した。 | |

| − | + | :;調査2結果 | |

| − | + | : 上記の結果から、ワールドデザインは現実のモチーフを多く用いながら、アバターは実現不可能な行動をしているインスタンスが多く見られた。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | + | <h3>第4章 コミュニティシンボルの活用方法の調査</h3> | |

| − | + | : 前章を踏まえて、実際のコミュニティシンボルの活用方法の詳細を調査するため、[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/index.php/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hamadatetsushi%E5%9B%B35.jpg 図5]]で示した各象限について行動観察を実施した。 | |

| − | + | : 今回は第2、3象限について行動観察を行った。結果、行動もワールドデザインも現実的な第2象限では特にワールドの仕様や特徴的な要素を用いることは少なく、会話がコミュニティ形成のほとんどを占めていることがわかった。また、その会話から第3象限などの別のワールドに移行するユーザーも多く見られた。第3象限は、第2象限とは対照的にワールド独自の仕様や要素がコミュニティ形成に大きな役割を担っていた。オブジェクトを投げあってコミュニケーションしたり、その投げ合うユーザーを見てコミュニケーションしたりするなど、コミュニティシンボルありきのコミュニケーションが多く見られた。 | |

| + | :これらのことからユーザーの行動はコミュニティシンボルとしての要件を満たすと考えられる。 | ||

| + | ==まとめと今後の展望== | ||

| + | : 本研究ではコミュニティ形成に重要な役割を果たしているコミュニティシンボルの定義を行い、要件を抽出することができた。 | ||

| + | : 今後の展望として、第4章については、今回[[https://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th2022/index.php/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hamadatetsushi%E5%9B%B35.jpg 図5]]の第2、3象限について行動観察を行ったが、さらに第1、4象限についても行動観察を継続することと、第5章において、第3章・第4章で抽出、実証したコミュニティシンボルの要件を踏まえ、実際にデザイン提案を行い、検証する。 | ||

==脚注== | ==脚注== | ||

| 57行目: | 71行目: | ||

| − | == | + | ==参考文献・参考== |

| − | * | + | *水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ“, 埼玉大学紀要(教養学部)第45巻第2号 |

| − | * | + | *金光洙(2014), "オンラインコミュニティの参加要因に関する理論分析", 現代社会文化研究 No.58 |

| − | * | + | *水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ", 埼玉大学紀要(教養学部) 第45巻 第2号 |

| − | + | *윤주한, 이다민(2022), "메타버스를 활용한 교양철학 교육에 관한 고찰 -‘VR챗 학교’" 사례를 중심으로 교영 교육 연구 16(2) pp.275-288 | |

| − | * | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

[[Category:未設定]] | [[Category:未設定]] | ||

2022年10月27日 (木) 17:43時点における最新版

- 濱田哲史 / 九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻

- Tetsushi Hamada / Kyushu University

Keywords: メタバース, コミュニティデザイン

- Abstract

- This study investigates the role of symbols in the formation and creation of communities in virtual spaces to visualise communication in virtual spaces. By structuring the process of community formation in virtual spaces, it identifies the symbolic elements that play an important role in community formation. Finally, based on the hypotheses, we make the design proposals and verification.

目次

背景と目的

2020年頃より始まった新型コロナウイルス流行によって、社会におけるコミュニケーションがオンライン上で行われる機会が増加した。それによって、従来、一定の割合で存在した人々の仮想空間への抵抗感が払拭されつつあると同時に、仮想空間上でのコミュニケーションへの期待感も高まり、オンラインコミュニティの現実社会への影響力も増している。

水越らは(都市は)何らかの「シンボル」を"媒介"にして「イメージ」が決定される [1] と述べており、ここで言う「都市」を本研究ではコミュニティとして捉える。

そこで本研究では、仮想空間上におけるコミュニティ形成のプロセスを構造化し、コミュニケーションを可視化する役割の一端を担っているコミュニティシンボルに含まれる象徴的要素を明らかにする。そしてその仮説を元にコミュニティシンボルのデザインを提案し、検証することを目的とする。

研究方法

本研究では大きく以下の章に分けて研究を行う。

- 第1章 コミュニティシンボルの定義

- 第2章 仮想空間上のコミュニティ形成・創造の事例収集・ケーススタディ

- 第3章 コミュニティ形成に重要な役割を果たすコミュニティシンボルの要件導出

- 第4章 コミュニティシンボルの活用方法の調査

- 第5章 デザイン提案・検証

先行研究

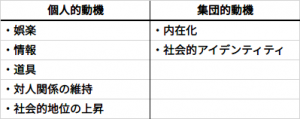

仮想空間上のコミュニティへの人々の参加要因に関する研究として金らの研究 [2] が挙げられる。彼らはオンラインコミュニティの参加要因について、理論分析を行い、実証分析する理論モデルを立ち上げている。そして、オンラインコミュニティの参加要因を個人的動機と集団的動機に分類し、個人的動機には娯楽、情報、道具、対人関係、社会的地位の上昇が含まれ、集団的動機には内在化と社会的アイデンティティが含まれると結論づけた。[図1]本研究では、このフレームワークを用いて、コミュニティシンボルを定義するとともに、象徴的要素の明確さを担保する。

本論

第1章 コミュニティシンボルの定義

- 水野らは「コミュニティシンボル」は特定のコミュニティのアイデンティティにかかわるコト・モノ・ヒトなどを指す[3] 、と述べている。 本研究ではこの定義を仮想空間に拡張して考え、以下のように定義する。

- 特定のコミュニティのアイデンティティに関わる仮想空間の構成要素

第2章 仮想空間上のコミュニティ形成・創造の事例収集・ケーススタディ

- 本研究では、2014年に配信開始し、現在Steam、Meta Quest、VIVEPORTで配信されているVRChatをケーススタディとして用いる。本サービスでは主にVRのHMD(Head-Mounted Display)を装着してプレイするが、従来型のディスプレイを用いたPCゲームとしてもプレイ可能である。 [4]

- 本研究でVRChatを調査対象とした理由として、VRChatではコミュニティシンボルをユーザー自身が制作できることが挙げられる。VRChatは従来のメタバースプラットフォームなどと比較して、アバターや仮想世界のワールド(VRChatではインスタンスと呼ばれる)そのものに対するカスタマイズの自由さが特徴である。具体的には、Unityなどの3DCGソフトウェアを用いて、ほぼ無制限にユーザーの創造性を仮想空間内に落としむことができ、それらを不特定多数のユーザーと共有できる。

-

- 調査1概要

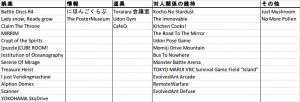

- 調査時点でのアクティブユーザー数が多い順に32のインスタンスについて、先行研究で明らかにされたフレームワークの個人的動機[図1]に基づいて、ユーザーのコミュニティへの参加要因を整理、分類した。[図2]ただし、本研究では個人のコミュニティ形成に着目していることから、個人的動機のみを調査対象とした。また、個人的動機における、社会的地位の向上に関連するインスタンスは現時点では見られなかったため、今回は対象とせず、各分類における代表的な事例を扱うことにする。

- 調査1結果・考察

- 「対人関係の維持」のインスタンスでは共通の目標の向かって物事を成し遂げるなど、コミュニティ活性を促進させるような インスタンスが多く見られた。

- また、本研究は仮想空間上でのコミュニティの活性化を目的としていることを踏まえ、「対人関係の維持」に着目して考察を進めていく。

- 「対人関係の維持」の一端を担っていると考えられるワールドでは、現実空間を模したデザインと現実では実現不可能かつ理想的なデザインや構造をうまく融合させたワールドのデザインが多く見られた。その理由として、現実空間の模倣は他人と共通認識を持ちやすいため安心感が生まれ、実現不可能なデザインは現実空間では制限されているユーザーの理想を取り込める事によるものだと考察した。

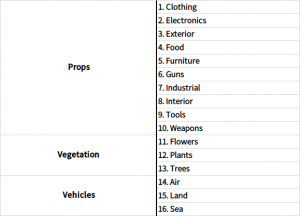

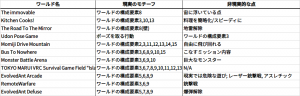

- そして、ワールドの構成要素として、VRChatのワールド作成時に用いられるフリーソフト、Unityのアセットのカテゴリ[図3]を用いて、「対人関係の維持」の一端を担っていると考えられるワールドの現実のモチーフと非現実な点を列挙した。[図4]

第3章 コミュニティ形成に重要な役割を果たすコミュニティシンボルの要件導出

- 調査2概要

- 前章で考察した現実空間の模倣と実現不可能なワールドのデザインの要素としては、行動とワールド自体のデザインの2つに大別できた。そのため、行動とワールド自体のデザインについて、現実のモチーフを多く用いているものと実現不可能なワールドのデザインを用いているものとの、2軸で分け、それぞれのインスタンスをプロットした[図5]この際の行動とはユーザーがアバターを動かす動作が現実を模倣したものか、していないかで分類した。

- 調査2結果

- 上記の結果から、ワールドデザインは現実のモチーフを多く用いながら、アバターは実現不可能な行動をしているインスタンスが多く見られた。

第4章 コミュニティシンボルの活用方法の調査

- 前章を踏まえて、実際のコミュニティシンボルの活用方法の詳細を調査するため、[図5]で示した各象限について行動観察を実施した。

- 今回は第2、3象限について行動観察を行った。結果、行動もワールドデザインも現実的な第2象限では特にワールドの仕様や特徴的な要素を用いることは少なく、会話がコミュニティ形成のほとんどを占めていることがわかった。また、その会話から第3象限などの別のワールドに移行するユーザーも多く見られた。第3象限は、第2象限とは対照的にワールド独自の仕様や要素がコミュニティ形成に大きな役割を担っていた。オブジェクトを投げあってコミュニケーションしたり、その投げ合うユーザーを見てコミュニケーションしたりするなど、コミュニティシンボルありきのコミュニケーションが多く見られた。

- これらのことからユーザーの行動はコミュニティシンボルとしての要件を満たすと考えられる。

まとめと今後の展望

- 本研究ではコミュニティ形成に重要な役割を果たしているコミュニティシンボルの定義を行い、要件を抽出することができた。

- 今後の展望として、第4章については、今回[図5]の第2、3象限について行動観察を行ったが、さらに第1、4象限についても行動観察を継続することと、第5章において、第3章・第4章で抽出、実証したコミュニティシンボルの要件を踏まえ、実際にデザイン提案を行い、検証する。

脚注

参考文献・参考

- 水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ“, 埼玉大学紀要(教養学部)第45巻第2号

- 金光洙(2014), "オンラインコミュニティの参加要因に関する理論分析", 現代社会文化研究 No.58

- 水野博介(2009), "都市メディア論③ 都市のシンボルとイメージ", 埼玉大学紀要(教養学部) 第45巻 第2号

- 윤주한, 이다민(2022), "메타버스를 활용한 교양철학 교육에 관한 고찰 -‘VR챗 학교’" 사례를 중심으로 교영 교육 연구 16(2) pp.275-288