「少年マンガにおける日本らしい表現に関する研究」の版間の差分

| 37行目: | 37行目: | ||

よって本研究では、日本の「漫画」と北米の「グラフィックノベル」、フランス=ベルギーの「バンド・デシネ」の表現特徴を比較する。ただし、後述するが、比較対象とする作品を選定した際、海外で受容されている漫画のほとんどが一般的に言われる少年マンガであり、グラフィックノベルやBDにおいても子供向けかつアクションを多く含んだ作品であったため本研究ではジャンルを少年マンガと大きく括り調査していく。 | よって本研究では、日本の「漫画」と北米の「グラフィックノベル」、フランス=ベルギーの「バンド・デシネ」の表現特徴を比較する。ただし、後述するが、比較対象とする作品を選定した際、海外で受容されている漫画のほとんどが一般的に言われる少年マンガであり、グラフィックノベルやBDにおいても子供向けかつアクションを多く含んだ作品であったため本研究ではジャンルを少年マンガと大きく括り調査していく。 | ||

| − | |||

===研究の流れ=== | ===研究の流れ=== | ||

本研究の流れは以下の通りである。 | 本研究の流れは以下の通りである。 | ||

まず、調査として①3地域のマンガにおいて歴史的発展、制作方法や形式などのメディア特性の観点から違いを調べる。②音喩の言語的な特徴を文献調査する。③3地域の代表作品を複数選定し、音喩表現の違いについて詳細に比較検討する。 | まず、調査として①3地域のマンガにおいて歴史的発展、制作方法や形式などのメディア特性の観点から違いを調べる。②音喩の言語的な特徴を文献調査する。③3地域の代表作品を複数選定し、音喩表現の違いについて詳細に比較検討する。 | ||

そして、各調査から明らかになったことから、日本らしい表現について考察する。 | そして、各調査から明らかになったことから、日本らしい表現について考察する。 | ||

| − | |||

| − | |||

{{clear}} | {{clear}} | ||

| 56行目: | 53行目: | ||

==調査2 == | ==調査2 == | ||

| − | + | 音喩という言葉は | |

==調査3 == | ==調査3 == | ||

2022年10月20日 (木) 14:56時点における版

- 音喩表現を中心に北米マンガを対象として -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 三島 健志 / 九州大学院 芸術工学府

- Mishima Takeshi / Kyushu University Graduate school of Design

Keywords: Manga, Graphic Design

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

目次

背景と目的

日本では、世界に向けて日本のブランド力を向上させ日本ファンを増やすことを目的として、2010年から内閣府が「クールジャパン戦略」を行っている。その中で「漫画」は日本を代表するポップカルチャーになっており、世界的に広まっている。特に、独自のマンガ文化がある北米やフランス=ベルギー圏において、日本の漫画は「manga」として認識されており、2014年以降、漫画の売り上げが急激に伸び、人気が高まり続けている。そして2019年のクールジャパン戦略では過去10年を振り返り、コンテンツの奥にある「日本らしい何か」を追求することが必要だと述べられている。 また、近年増加するマンガ研究の中で、表現について海外との具体的な違いについて分析しているものは多くない。その中でも音喩(オノマトペ)は海外と日本のマンガにおける言語的特徴が研究されているが、視覚的な表現についてはまだ明らかになっていない。 そこで本研究では日本のマンガ表現の特徴を明らかにする研究の一つとして、マンガ表現の一つである音喩について表現の視点から海外と比較し、そして表現の奥にある日本らしさについて考察することを目的とする。

研究の方法

研究の対象

本研究ではマンガを、夏目房之介をはじめ多くの研究で使用されている「ストーリーマンガ(複数コマを用いて物語を表現した作品)」と定義する。 日本らしいマンガ表現を確立するためには、日本以外のマンガと比較検討をする必要がある。そこで、独自のマンガ形態と大規模な市場を保有する北米とフランス=ベルギーの2つの地域を選定する。 北米において日本のマンガは「manga」「comic」と訳されるが自国のマンガ作品は「graphic novel(以下、グラフィックノベル)」と区別されている。同様にフランス=ベルギーでは、自国のマンガ作品は「bande dessinée(以下、バンド・デシネ)」と呼称される。また、マンガは各国に共通する媒体の総称とし、日本のマンガを指す場合は「漫画」と表記し、以下、「3地域」とは日本・北米・フランス=ベルギーを指す。 よって本研究では、日本の「漫画」と北米の「グラフィックノベル」、フランス=ベルギーの「バンド・デシネ」の表現特徴を比較する。ただし、後述するが、比較対象とする作品を選定した際、海外で受容されている漫画のほとんどが一般的に言われる少年マンガであり、グラフィックノベルやBDにおいても子供向けかつアクションを多く含んだ作品であったため本研究ではジャンルを少年マンガと大きく括り調査していく。

研究の流れ

本研究の流れは以下の通りである。 まず、調査として①3地域のマンガにおいて歴史的発展、制作方法や形式などのメディア特性の観点から違いを調べる。②音喩の言語的な特徴を文献調査する。③3地域の代表作品を複数選定し、音喩表現の違いについて詳細に比較検討する。 そして、各調査から明らかになったことから、日本らしい表現について考察する。

調査1

歴史的変遷

近代マンガの元となったコマ割りを含む連続した絵の表現が生まれたのは、ロドルフ・テプフェール『ヴィユ・ボワ氏物語』であり、その後、北米や日本へ広まっていく。北米ではコミックストリップとして普及していく中で不況の影響からスーパーヒーローの作品が主となりアクションが多く、多色刷りによるカラフルな絵柄のイメージが定着していった。現在でもスーパーヒーロー作品が人気を博している。日本では、風刺画(ポンチ絵)として普及していったマンガは戦前までに欧米を模倣したストーリー漫画へと進化し、戦後は手塚治虫の功績によりキャラクターの記号化や映画的表現手法が漫画として確立されていった[1]。現在では多種多様なジャンルが生まれている。一方BDは子供向けマンガとしての需要から

メディア特性

3地域の、版型・頁数・装丁・出版社・発売頻度・現地価格・制作手法・客層・その他特徴について調査し結果を表にまとめている。 掲載形式、出版形式の違いから、制作にかけられる労力に大きな差があり、表現もそれに応じた対応が求められているだろうと考えられる。

調査2

音喩という言葉は

調査3

まず、各作品における音喩の使用率を音喩のあるコマ/総コマ数の形で調査した。(図1) 平均は、日本32.24%、北米9.44%であり、日本マンガは3コマに一回音喩が使用されてることがわかった。また北米では、対象作品選定の調査の際に売上上位の作品でる「WATCHMEN」や「THE SANDMAN」など一度も音喩が現れない作品があり、音喩を使用することが日本のように確実に定着していないことが分かった。

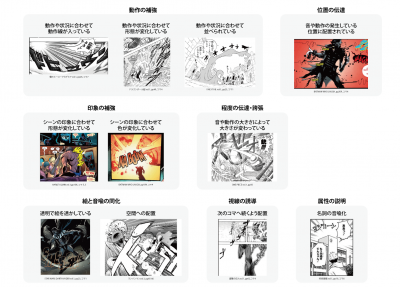

マンガ表現の一つである音喩について、表現パターンを統計的に分類し比較する。 まずは対象となる作品を選定した。海外受容の観点から、海外で人気なマンガ作品として、漫画の人気が高まった2014年〜2021年までの各年の売上上位作品を中心に各地域10作品を選定した。 現段階では、調査が終了している北米作品との比較結果のみ掲載する。 次に、全作品の第1巻を通して音喩の表現パターンを分類し、それをさらに表現による効果で分類した。(図1) その分類に基づいて各作品に現れる音喩の表現を分類し(重複含む)統計データとしてまとめ、それぞれの分類において検定を行い地域ごとの表現特徴を差を確認する。

各表現パターンにおいて日本と北米の分布をマンホイットニーのU検定で差の統計解析を行なった。(図2)統計解析はR 4 . 1.3を用い、意図的なレベルは5%とした。 有意差が確認でき日本マンガの特徴として分かったのは「様態に合わせて形態が変化している」「シーンの印象に合わせて色が変化している」「音や様態の大きさによって大きさが変化している」の3項目だった。 また、「様態に合わせて動作線が入っている」「次のコマへ続くよう配置」「名詞の音喩可」は北米にほとんど見られず検定ができなかったが、日本マンガの特徴として考察の対象とする。

考察

まとめ

現時点で、北米マンガ

脚注

- ↑ 大塚英志, 2017, 『まんがでわかるまんがの歴史』KADOKAWA

参考文献・参考サイト

- 内閣府「クールジャパン戦略 令和元年」https://www.cao.go.jp/cool_japan/about/pdf/190903_cjstrategy.pdf (参照2022-10-10)

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- 内閣府「クールジャパン戦略 令和元年」https://www.cao.go.jp/cool_japan/about/pdf/190903_cjstrategy.pdf (参照2022-10-10)