「空間から読み解くオルタナティブ・スペースのあり方について」の版間の差分

| 38行目: | 38行目: | ||

{{clear}} | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==日中におけるカフェ併設タイプオルタナティブ・スペースの比較== |

WATER HOUSE(中国・北京市)、POSTPOST SPACE(中国・北京)、アートスペース貘(日本・福岡市)、月白喫茶室・展示室(日本・福岡市) 四つのオルタナティブ・スペースを対象とし、分析する。 | WATER HOUSE(中国・北京市)、POSTPOST SPACE(中国・北京)、アートスペース貘(日本・福岡市)、月白喫茶室・展示室(日本・福岡市) 四つのオルタナティブ・スペースを対象とし、分析する。 | ||

===空間配置から=== | ===空間配置から=== | ||

| 50行目: | 50行目: | ||

==まとめと今後の展開== | ==まとめと今後の展開== | ||

| + | ===カフェ併設タイプオルタナティブ・スペースの特徴=== | ||

アートの表現形式が多様で、従来の美術の場よりインタラクティブ・アートやサイトスペシフィックなアート作品が多い、異分野組織とのワークショップなど連携活動も多い。物理的空間が個室の形もあり、狭いからこそ、没入体験が生まれる。プロ、アマチュア、また職業の区分けの意識がなく、アーティスト・主催者、来場者と独自の関係性がその場で無意識に形成されて、カフェのみ利用する来場者において、身近な鑑賞場が提供できる。また、カフェ空間の壁など利用し、展示されるアート作品がより、アートに関するコミュニケーションが生まれると見られるだが、空間配置により、それらの来場者が展示空間に入りにくいこともある。<br> | アートの表現形式が多様で、従来の美術の場よりインタラクティブ・アートやサイトスペシフィックなアート作品が多い、異分野組織とのワークショップなど連携活動も多い。物理的空間が個室の形もあり、狭いからこそ、没入体験が生まれる。プロ、アマチュア、また職業の区分けの意識がなく、アーティスト・主催者、来場者と独自の関係性がその場で無意識に形成されて、カフェのみ利用する来場者において、身近な鑑賞場が提供できる。また、カフェ空間の壁など利用し、展示されるアート作品がより、アートに関するコミュニケーションが生まれると見られるだが、空間配置により、それらの来場者が展示空間に入りにくいこともある。<br> | ||

今後は、各類型の空間へのインタビュー調査を続く上で、参与調査を行うことで、来場者の行為や動線を観察し、空間配置の視点で考察する。<br> | 今後は、各類型の空間へのインタビュー調査を続く上で、参与調査を行うことで、来場者の行為や動線を観察し、空間配置の視点で考察する。<br> | ||

2022年10月26日 (水) 17:36時点における版

ー日本と中国の比較を通してー

- 米 娜 / 九州大学大学院 統合新領域学府 ユーザー感性学専攻

- MI NA / Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University

Keywords: Alternative Space, Exhibition Space

- Abstract

- This research is for the purpose of interpreting alternative space relationship between Japan and China from the perspective of space construction. Summarizes the characteristics of different type by Semi-structured Interview and participant observation, which analyze the influence of Alternative Space on behavior of visitors.

目次

背景と目的

アジア地域における文化芸術の枠組みの拡がりを背景に、美術館やギャラリーなど芸術鑑賞の場以外に、欧米由来の個人や民間団体によって非営利で運営されるオルタナティブ・スペースが増えている。かつては大都市に限られる動きであったが、現在は地方各地に広がっており、その活動形態も多様化している。先行研究により、現在のオルタナティブ・スペースは初期の抵抗的な性格が薄くなると同時に、交流の場といった特徴が顕著になっている[1] 。しかし、独立性と小規模性を持つ多くのオルタナティブ・スペースは、資金面などの問題で短命であり資料も残されていない現状がある。

そこで、中国におけるオルタナティブ・スペースの現状を明らかにするため、北京市と河北省における10カ所のオルタナティブ・スペースのフィールド調査[2] を実施し、インスティチューションタイプ(オフィスと併設する、組織化した独自性・専門性か高いスペース)家屋併設タイプ(家屋・マンションと共同アトリエの併設するスペース)カフェ併設タイプ(カフェやセレクトショップなどと併設する多目的スペース)ショウウィンドウタイプ(街に面して通りすぎた人が見られる一つのマクロ展示スペース)多目的スペースタイプ(多様なパフォーマンスを行うプライベート感が強い多目的スペース)ギャラリータイプ(商業化したギャラリースペース)をまとめた。

また、フィールド調査を行うことで、現在活動しているオルタナティブ・スペースの空間配置や活動形態などをまとめいようとしていた一方で、その多様化の実像やそれの特徴を一括で掴むことは難しいとわかった。また、異なる活動形態により、空間配置とその利用方にも繋がっていると考えられるが、空間配置の視点で、オルタナティブ・スペースの特徴と役割についての研究はまだ充分に行なわれていない。そこで本研究は、日本と中国におけるオルタナティブ・スペースの比較を通して、空間から読み解くオルタナティブ・スペースの利用状況を明らかにするを目的とした。

今回の発表は、その類型の一つのカフェ併設タイプについての調査結果をまとめたものである。

調査対象と調査方法の概要

調査対象は、日中における複数のオルタナティブ・スペースとし、以下の調査から、現在活動している日中におけるオルタナティブ・スペースとそれらの展示空間の特性を考察する。

1.文献調査:日中におけるオルタナティブ・スペースの歴史と現状に関する論文、雑誌、書籍などを調査し、オルタナティブ・スペースの歴史と変革、地域による影響、各時期における特徴を整理する。

2.新聞調査:日中におけるオルタナティブ・スペースの運営理念と活動を調べ、オルタナティブ・スペースの現状を把握する。

3.ネット調査:各スペース持ってるSNS公式アカウントの投稿内容やアナウンスメントなど、またはユーザーがネットに投稿したコンテンツを調べる。

4.フィールド調査:現在活動しているオルタナティブ・スペースの主宰者への半構造化インタビュー調査による、オルタナティブ・スペースの設計と運営の過程や創造的活動の理念、空間配置との関係性を尋ねる。

カフェ併設タイプオルタナティブ・スペースの展示空間の考察

日本・福岡市にある月白喫茶室・展示室を例とし

場所選定

福岡市中央区にある30年の空き民家から改造され、建築から内装まで主宰者と共同運営者ともにデザインされた空間である。商業エリアに少し離れた住宅エリアにあることにより、アクセスが少し難しいの一方で、見つけた時に驚き感をもたらすこともある。

空間配置

月白喫茶室・月白展示室から作られている。展示空間である月白展示室は、個室の形で設けられている。カフェ空間である月白喫茶室はひとつのカウンターと五個の席で設置されている。「おひとり、あるいはおひとりかのようにお過ごしいただけると幸いです。」と主宰者の思いを込めて作られた場所である。また、既存の古い構造の建物から改造されることが、制限されているところもある一方で、展示に活かされる構造、廊下、室外空間なども多いことも見出せる。

展示空間と展示内容・作品の関係

展示活動自体が公開された募集がなく、展示企画またはコンテンツは主宰者がアーティストとともに考え出したことが多い。主宰者の展示空間にたする馴染みな直感が、展示作品の配置にインプットがあり、展示企画に合わせて、個室以外の空間に作品を置かれたりこともある。物理空間だけではなく、展示するとき、室内照明の自主調整を提示することや、空間内の音楽の流すことなども展示企画する時の要素であった。いい作品をより良い来場者に伝えるため、毎回の展示活動の準備期間を長くてもする価値があると語った。

来場者の利用傾向

展示活動はほとんど予約制であり、展示の予約はワンオーダー付きことがあるため、鑑賞を目的とした来場者は、展示空間とカフェ空間両方利用することが多い。一方で、カフェを利用する来場者がカフェ空間のみ利用することが多いと主宰者が語った。

主宰者の思いについて

来場者、またはアーティストとの長い続けられるネットワークを作りたいではなく、「いま」その場で流れている関係を築り、感じたいから空間を立ち上げたという。カフェ空間の利用者が増えている一方で、展示を観に行く来場者が多いとは言えない現状がある。カフェ空間としてだけではなく、展示の場としてもたらしたことにも見られたいと語った。

日中におけるカフェ併設タイプオルタナティブ・スペースの比較

WATER HOUSE(中国・北京市)、POSTPOST SPACE(中国・北京)、アートスペース貘(日本・福岡市)、月白喫茶室・展示室(日本・福岡市) 四つのオルタナティブ・スペースを対象とし、分析する。

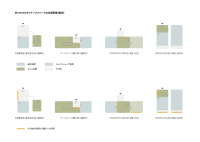

空間配置から

日本の福岡市にある月白喫茶室・展示室は一つの展示空間とカウンターが設置される喫茶室空間から作られている。同じく福岡市にあるアートスペース貘はカフェ空間の屋根裏貘と併設されている。中国の北京市にあるWATER HOUSEは、2階のあるLOFT空間を展示空間として作られている。一階の入り口のところにはバーのカウンターが設置されている。同じく北京市にあるPOSTPOST SPACEは、一つの展示空間、ひとつのセレクトショップがカフェ空間を通して繋がる。

展示空間と展示内容・作品の関係から

月白展示室の展示空間は来場者一人づつ、40分ほどのゆっくり展示室に滞在し、作品に対峙できる場を作るため、個室の形で作られている。企画により、入り口からカフェまでの廊下空間も展示場として使われる場合もある。展示内容は主に美術作品や伝統工芸などを中心に企画された。また、展示のない時間に、本屋として使われることもある。アートスペース貘では、絵画、彫刻、映像、写真、インスタレーションとあらゆる表現の作家と関わり、より多くの人々の橋渡しを試みてきた。福岡に限らず各地の作家の企画展も開催しカフェでは上映会、音楽ライブなども行い人と人が出会う場として活動している。展示空間は比較的に独立されているが、カフェは来場者と作家とのコミュニケーションの取れる場として併設されている。WATER HOUSEでは、フィルム作品の展示・ジャズのライブ・映画の上映などを中心に活動している。多分野のイベントが行われ、空間自体がまだ実験的な段階。2階のあるLOFT空間を展示空間として利用されている。1階のバー空間は、美術作品の展示から音楽のライブ演出のスペースまで多数のモードに転換できる。2階に映像作品の鑑賞スペースが設置されている。POSTPOSTSPACEでは、デザイン作品(書籍、家具、ファッションなど)を中心に運営されている。展示活動以外、ほかのアート・スペースとの連携ワークショップなども不定期で行われている。作品の展示は展示空間だけではなく、カフェ空間やセレクトショップ空間に点在させている。

来場者の利用傾向から

月白展示室、アートスペース貘、POSTPOST SPACEでは、喫茶室として来場する人が多く、WATER HOUSEではイベントを参加するため来場者が多いと見られる。

まとめと今後の展開

カフェ併設タイプオルタナティブ・スペースの特徴

アートの表現形式が多様で、従来の美術の場よりインタラクティブ・アートやサイトスペシフィックなアート作品が多い、異分野組織とのワークショップなど連携活動も多い。物理的空間が個室の形もあり、狭いからこそ、没入体験が生まれる。プロ、アマチュア、また職業の区分けの意識がなく、アーティスト・主催者、来場者と独自の関係性がその場で無意識に形成されて、カフェのみ利用する来場者において、身近な鑑賞場が提供できる。また、カフェ空間の壁など利用し、展示されるアート作品がより、アートに関するコミュニケーションが生まれると見られるだが、空間配置により、それらの来場者が展示空間に入りにくいこともある。

今後は、各類型の空間へのインタビュー調査を続く上で、参与調査を行うことで、来場者の行為や動線を観察し、空間配置の視点で考察する。

脚注

参考文献・参考サイト

- Gorldbard , Arlene., (2002). When ( Art ) Worlds Collide : Institutionalizing the Alternatives. In Ault. Julie. (Eds.), Alternative Art New York 1965-1985. Minnesota: University of Minnesota Press

- YAO Juichung, (2011). From 'Alternative Space' to 'Post-Alternative Space'. LU, Peiyi,(Eds.),Creating Spaces: Post Alternative Spaces in Asia. Taipei: Garden City Publishers

- 井上真央(2014)「現代日本におけるオルタナティブ・スペースをめぐる諸問題」大阪大学大学院文学研究科

- 櫻井駿介(2019)「現代日本における小規模民間型アートスペース《micro art space》の流転 :2000 年以降設立の事例から、主宰者たちの眼差しを中心に」東京藝術大学芸術環境創造科

- BankART1929(2009)『アートイニシアティブ リレーする構造』