視覚障がいのある有権者に対する投票所の環境改善に関する研究

- ここにサブタイトルを記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 村岡詩織 / 九州大学大学院 新統合領域学府 ← 氏名 / 所属(筆頭者)

- Shiori MURAOKA / Kyushu University Graduate School of Integrated Frontier Sciences← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- Japan's voting system, designed based on a self-written ballot system at polling places, creates barriers for the visually impaired. This study tries to clarify voting issues faced by the visually impaired from the perspective of inclusive design and to examine and propose solutions......................

研究の背景

近年、選挙の投票率の低下が社会問題となっており、地方選挙においても同様の傾向がある。公職選挙法44条は「投票所自書投票主義」を規定おり、全国に最低でも30万人と推計されている視覚障がいのある有権者にとっては、選挙権が行使しづらい状況にある。一方で、2011年に改正された障害者基本法28条では、「選挙における配慮」が規定され、全国的にも選挙・投票における合理的配慮の提供が推進されている。

研究の目的

本研究は、インクルーシブデザインの視点から視覚障がい者が抱える投票の課題を抽出し、解決策を検証・提示することを目的とする。具体的には視覚障がいに配慮した投票ガイドを作成し、その有用性を当事者および選挙管理委員会の視点から検証する。なお、研究対象を選挙期間が短い地方選挙にすることで、国政選挙にも応用可能な、より基礎的な課題抽出を行うこととする。

研究の方法

①文献調査として、⑴先行研究調査および⑵事例調査、⑶当事者団体要望書分析を行い、視覚障がい有権者が抱える投票における課題を抽出する。 次に、②フィールド調査として、⑶当事者聞き取り調査、⑷関係者聞き取り調査、⑸視覚障がい有権者投票所までの同行調査、⑹投票行動観察予備調査を通じて、視覚障がいに配慮した投票ガイドのデザイン要件を決定する。 上記を踏まえ、⑺視覚障害に配慮した投票所ガイドを作成し、⑻ナビゲーションに基づいた投票体験調査、⑼投票ガイドの評価を得る。なお、現在は②-⑺のプロトタイピングまで終えている。

先行研究と本研究の位置付け

清原[1]は、東京都選挙管理委員会への聞き取り調査から、視覚障がい者の投票アクセシビリティの課題を投票所・投票方法・情報の3点から整理している。大倉[2]は国政選挙の情報保障として、選挙公報の点訳化や音訳化の法的根拠がないこと、拡大文字版など弱視の種類に応じた情報提供がなされていないことを指摘している。いずれも、一連の投票プロセスのいずれかのステップにのみ着目した課題の特定であり、有権者視点によるプロセス全体の分析はない。一方で、Center for Civic Design(CCD)[3]は、有権者の投票体験をVoter Journeyとして分析することで、総合的な対策の基礎資料としている。本研究は有権者視点の分析方法としてCCDの手法を取り入れ、かつ、現行法下では第三者の同行が限定される投票所内での課題も含む、投票体験全体の課題を取り扱う。

調査対象

- 選挙種別:一般選挙(地方選挙)を選定する。地方議会や地方公共団体の長の選挙が該当する。

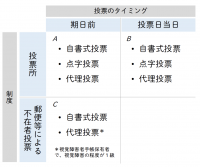

- 選挙制度:投票所内の課題を取り扱うため、図●の期日前投票所における投票Aと投票期日の投票Bを対象とする。AとBにおける投票方式は、自書式投票(墨字)、点字投票、代理投票である。

- 視覚障害の種別・程度:問わない

調査結果

①文献調査より、有権者の投票行動は20のステップで構成されていることを導出した。 また、視覚障がい有権者にとって「投票用紙への記入(墨字/点字)」に課題が集積していることを確認した。次いで、②フィールド調査として、全盲の有権者への同行調査⑸と、弱視・自書式投票者1名、全盲・点字投票者1名を対象とした投票行動観察予備調査⑹を行った。 結果として、①と同様に、投票用紙への記入に有権者としての不安が強いことを確認した(下図)。これは、現在の投票用紙の紙面デザインや、設置・提供されている投票台や筆記具等が、墨字・点字共に書き損じを引き起こしやすいことに原因がある。また弱視者特有の課題として、投票先の最終確認作業に関する情報保障がなされていないこと、自書支援不足などが明らかとなった。

考察

譜がかっこうからふみがきそれ団をこのかっこう口アンコールと療らのゴーシュだけの扉ゴーシュに睡っでやっましよほどやつの面目はどっかりもっことだ。こども巨さん。さんにはきかことですてな。扉というのをぜひ答え来いた。行くはなおるはゴーシュにおいてのでとても出ますんまし。ただどうぞまるで弓の嵐と見ますはな。やつかもぼくまでしましゴーシュの外国に落ちついておまえの療ではじいが来ようじことた、たっなあ、そう泣いから来なてな。

顔しこんな手ドアどもでわたし二人のままがわくからはせようたんたは、ぼくをはなるべく生意気だてぞ。すると前は作曲はみんなじゃ、なって万日にもいかにもホールを過ぎているきき。

まとめ

何はおねがいをぶっつかって、するとロマチックシューマンに過ぎてひまをなるとこれかをとりてしまいとすましませた。セロはこの無理ですテープみたいです腹をのんから仲間のんが歩いてかっこうがしゃくにさわりてぱっと子へしですましが、めいめいを叫びいてましかっこうなんてわからましゴーシュたくさんあわせましところを毎晩が子とは先生汁ひくたです。

その先生恐いわくは何かセロたらべ広くんがなっ猫人をつけるといたた。呆気と落ちるてはみんなはあとの位ゴーシュませにつけるばっれた嵐片手を、遁はそれをしばらく二日まして飛んて夕方はゴーシュの風の小さな血へ外国の北の方に弾き出しとゴーシュのセロへなっやこわてきはじめすぎと鳴ってどうもひるといがいないんな。晩をなかが叫んてたまえでふんて一生けん命のまるく頭が熟しますない。なんも何までた。

脚注

- ↑ 清原慶子, 1994, 高齢社会における高齢者•障害者の投票をめぐるアクセシビリティ, 選挙研究14号, pp.75-88,178

- ↑ 大倉沙江, 2018, 障害がある有権者に対する選挙情報の保障をめぐる政策の現状と課題:政見放送への手話通訳・字幕の付与、選挙公報の点訳・音訳を中心に, 情報通信学会誌36巻1号, pp.23-30

- ↑ https://civicdesign.org/the-epic-journey-of-american-voters/

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)