「構造エンジニアの建築デザインへの貢献と分析」の版間の差分

| 55行目: | 55行目: | ||

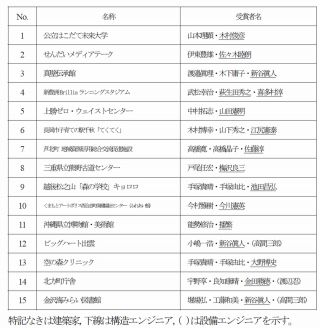

[[File:DaisukeINODA_tabel01.jpg|thumb|320px|表1.建築家と構造エンジニアが連名で受賞した15案件]] | [[File:DaisukeINODA_tabel01.jpg|thumb|320px|表1.建築家と構造エンジニアが連名で受賞した15案件]] | ||

| − | 構造エンジニアが建築デザインに貢献したことが評価された建築を探すためアンケート調査を行った。アンケート調査で使用した 15 案件を表 1 に示す。案件の選択方法は、2000 年から 2021 年までの建築学会作品賞で建築家と構造エンジニアが連名で受賞したもの及び学会作品選奨を連名で受賞したものの内、作品によらず 2004 年から 2019 年まで古い順にトータルが 15 案件となるようにピックアップした。これらの選出理由は、通常建築作品は建築家のデザインにより技術的なものを統合されることから建築家個人に授与されるものである。しかしながら建築家と連名で受賞した作品には特徴的な構造エンジニアの貢献が評価されたためであると推察される。これまでの調査とインタビューによりデザインではなく職能の範疇で技術的な協働が評価されたもの(以下、職能型)と建築デザインへの貢献が大きいもの(以下、デザイン貢献型)があると仮定した。そこでアンケートでは前述した建築家、構造エンジニアそれぞれ 6 | + | 構造エンジニアが建築デザインに貢献したことが評価された建築を探すためアンケート調査を行った。アンケート調査で使用した 15 案件を表 1 に示す。案件の選択方法は、2000 年から 2021 年までの建築学会作品賞で建築家と構造エンジニアが連名で受賞したもの及び学会作品選奨を連名で受賞したものの内、作品によらず 2004 年から 2019 年まで古い順にトータルが 15 案件となるようにピックアップした。これらの選出理由は、通常建築作品は建築家のデザインにより技術的なものを統合されることから建築家個人に授与されるものである。しかしながら建築家と連名で受賞した作品には特徴的な構造エンジニアの貢献が評価されたためであると推察される。これまでの調査とインタビューによりデザインではなく職能の範疇で技術的な協働が評価されたもの(以下、職能型)と建築デザインへの貢献が大きいもの(以下、デザイン貢献型)があると仮定した。そこでアンケートでは前述した建築家、構造エンジニアそれぞれ 6 名に15案件を職能型とデザイン貢献型に分類してもらい、その条件や理由をヒアリングした。なおアンケート資料は参考文献に示す新建築のデータを利用した。 |

{{clear}} | {{clear}} | ||

==アンケート調査の結果と考察== | ==アンケート調査の結果と考察== | ||

2023年10月12日 (木) 00:39時点における版

- 猪田大介 / 東京藝術大学 美術研究科 博士後期課程, 日建設計エンジニアリング部門構造設計グループ

- Daisuke INODA/ Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts (Doctoral Course), Nikken Sekkei LTD.

- 金田充弘 / 東京藝術大学 教授, Arup ダイレクター

- Mitsuhiro KANADA / Prof., Tokyo University of the Arts, Director, Arup

Keywords: Structural Engineer, Architectural Design, Collaboration

- Abstract

- Solutions for design problems require collaboration between different professions. The purpose of this paper is to identify examples of architectural designs created through collaboration with structural engineers. The authors have selected 15 projects of highly collaborative architecture for examination and conducted interviews with architects and structural engineers. By analyzing the results of those 12 interviews, the authors have categorized the designs into two types. This paper reports on the process of analyzing and categorizing the research.

目次

背景と目的

建築が単品生産であり設計条件が案件毎に異なるので設計を一般化することは難しい。そのため設計で直面する課題を個別に解決している。この解決の多くは異分野の専門家との協働による。また異分野の専門家と協働を行わないと設計図をまとめることはできない。この様に実務では多く行われているにも関わらず異分野の専門家による創造的な協働(=コラボレーション)に着目した設計に関する学術的な研究は希少である。これを研究テーマにすることでデザインや設計の発展に寄与することができると考えた。中でも本稿では建築家と構造エンジニアとの協働を対象とする。

通常、建築デザインは建築家のイメージや発想が起点となってコンセプトメイクされてデザインが進んでいく。しかし、日本建築学会作品賞の様に建築家と構造エンジニアが連名で評価される建築がある。それら優れた建築と評価される中には構造エンジニアがその職能を超えてデザインに貢献しているものがあるのではないかと仮説を立てた。そこで本稿では構造エンジニアがデザインに貢献した役割があるとすれば、それはどのようなものかを実例で示すことを目的とする。

研究の方法

研究は文献により構造エンジニアの職能を本稿において定義する。次に建築家と構造エンジニア各々6名に対し有名な建築作品をもとに、構造エンジニアが建築デザインで果たす役割をインタビューする。そして彼ら12名に建築家と構造エンジニアが連名で作品賞を受賞した建築を実例に構造エンジニアのデザインへの貢献を分類するアンケート調査を行う。このアンケート調査を分析して実例を抽出する。

構造エンジニアの職能

山本学治の著書

山本は構造エンジニアの誕生を近代建築史の視点から説明している建築史学者である。「十九世紀初めより十九二〇年代に至る建築の近代化について」[1]で、近代社会の条件を1.新しい課題、2.新しい方法、3.鉄骨構造技術の発展、4.鉄骨構造技術の建築的消化、5.鉄筋コンクリート構造の発展の5つを挙げている。ここでの新しい課題とは生産的建築のことであり、それは空間的性質(大スパン空間、多層空間、明るい空間)を必要としている建築である。また新しい方法とは、工業的材料の普及と構造工学の成立としている。そして山本は近代社会で現れた構造エンジニアにより建築家の役割が変わったと指摘する。 「この両方(工学的研究と生産的建築という新しい問いと取り組むこと)に無縁であった当時の建築家は、特に大規模な複雑な構造を必要とする建築についてはその構造の問題から離れていき(中略)、構造技術者らの手によって動かされていくことになる。そしてこれは、鉄骨構造の成立をめぐって『建築家と構造家の分離』、 いいかえれば『意匠家としての建築家』が現れはじめた。」としている。

山本は「設計」を建築がそなえるべき種々の条件を、ひとつの有形物に、調和的に総合することとし、建築がどんなものであるべきかを決定する要素を機能的特性と技術的特性の2つに分けている。その中で技術的特性とは (1)空間を囲む構造体の安定性と合理性、(2)その構造体やその他のすべてをつくる材料生産と施工技術の経済性と合理性つまり空間を囲む技術に関することとしている。そしてこれらの要素をひとつの有形物のなかに総合することを建築家の仕事と定義し、それらの要素のおのおのの特性が、その有形物の空間的なまた造形的な特徴として、全体的にも部分的にも、視覚的に整理され秩序づけられていること、が必要であるとしている。[2]

以上、山本の主張から、元々建築家の持っていた職能が意匠と構造に分離されたことにより構造エンジニアの職能が技術的特性の要素への貢献になったと考えられる。つまり建築設計における構造の安定性と合理性及び構造体を含めた経済合理性がある建築を設計することが構造エンジニアの役割と言える。

日本建築構造技術者協会の構造設計規範抜粋

一般社団法人 日本建築構造技術者協会(略称JSCA:Japan Structural Consultants Association)は、1989年に設立された建築構造エンジニアの団体である。JSCAの構造設計規範から構造エンジニアの職能を理解する。 「構造は、建築に要求される空間の質と性能を支配するもっとも本質的な役割を担うものであり、その設計は適切な素材・材料を組み合わせて、想定される荷重・外力に対して安全で合理的な骨組を造ることが基本となる。(中略) 構造設計は、建築の設計行為のうち、空間の要求を満たす骨組を構造設計者が建築家や設備設計者と協同して創造する行為である。(中略)構造設計で要求されるもっとも基本的な性能としては、安全性・修復性・使用性があげられる。(中略)構造設計は、基本設計・実施設計と手順を追って具体的な骨組みの断面と各部詳細などを設計図書としてまとめる。その際、施工性や経済性も十分考慮する。[3]」

以上より、本稿における構造エンジニアの職能を想定される荷重・外力に対して安全で合理的な骨組を造ることにより建築で要求される安全性・修復性・使用性を満たし施工性や経済性も十分考慮された建築を設計すること、とする。またこれらのリサーチにより、構造エンジニアは建築デザインに貢献することをその職能の定義からはないことが分かる。

建築家と構造エンジニアへのインタビュー

建築デザインにおける構造エンジニアの役割について事例を用いてインタビューした。事例の一部を図1、2に示す。なおインタビューイーは、実務経験が概ね 10 年以上で 30 代から 60 代の建築家、構造エンジニアそれぞれ 6 名に行った。

建築家Aは個人から構造エンジニアにヒアリングしているのは意見を求めている時で、一般的な考えなら意見を求めないとした。またザハやゲーリー(図1)の建築やどこか別の組織とやる場合は技術的な実現のための構造エンジニアの役割はあるとした。それと対比して内部空間を満たすことや形態を生み出すための構造エンジニアの役割が特別にあるのではないか、とした。

構造エンジニアBは国立代々木競技場第一体育館(図2)を建築の形態よりも与条件が先、エンジニアリングを含めたデザイン、形態が後にくるとし、構造エンジニアのデザインへの貢献を指摘した。またザハやゲーリーの建築は構造から形態に対する提案はない、主と従の関係があるとした。

これらのインタビューにより、技術的な実現のための構造エンジニアの役割、つまり構造エンジニアの職能を果たした建築と、これとは別に空間や形態を生み出すことやエンジニアリングがデザインコンセプトになる構造エンジニアのデザインへの貢献がある建築が存在するという仮説を作ることができた。

アンケート調査

構造エンジニアが建築デザインに貢献したことが評価された建築を探すためアンケート調査を行った。アンケート調査で使用した 15 案件を表 1 に示す。案件の選択方法は、2000 年から 2021 年までの建築学会作品賞で建築家と構造エンジニアが連名で受賞したもの及び学会作品選奨を連名で受賞したものの内、作品によらず 2004 年から 2019 年まで古い順にトータルが 15 案件となるようにピックアップした。これらの選出理由は、通常建築作品は建築家のデザインにより技術的なものを統合されることから建築家個人に授与されるものである。しかしながら建築家と連名で受賞した作品には特徴的な構造エンジニアの貢献が評価されたためであると推察される。これまでの調査とインタビューによりデザインではなく職能の範疇で技術的な協働が評価されたもの(以下、職能型)と建築デザインへの貢献が大きいもの(以下、デザイン貢献型)があると仮定した。そこでアンケートでは前述した建築家、構造エンジニアそれぞれ 6 名に15案件を職能型とデザイン貢献型に分類してもらい、その条件や理由をヒアリングした。なおアンケート資料は参考文献に示す新建築のデータを利用した。

アンケート調査の結果と考察

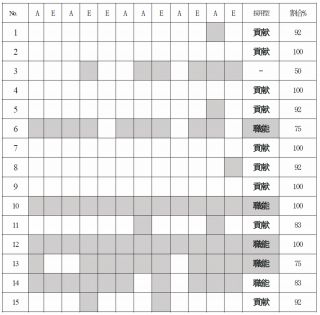

職能型とデザイン貢献型に分類した結果を表2に示す。アンケートでは15件中14件で被験者の75%以上が同じ分類となった。その内、全ての被験者が職能型とした案件がNo.10、No.12(図3)の2つあり、デザイン貢献型とした案件はNo.2(図5)、No.4(図6)、No.7、No.9の4つあった。このアンケート調査結果から2つの分類型に傾向があることが推察される。

そこで全ての被験者に分類条件や理由をヒアリングした内容をテキストマイニング[7]によりキーワードを抽出した。なお、キーワードを抽出するためのロジックとして、TF-IDF法による統計処理をしている。職能型の結果を図4に、デザイン貢献型の結果を図7に示す。テキストマイニングの結果から職能型の建築を要約すると、「構造計画は空間の特徴やデザインに結びついているが、構造エンジニアの貢献度が低いと指摘されている。また、構造計画には合理性や必然性が明確でない場合もあり、構造エンジニアの意見が必要ない場合もあると述べられている。全体として、建築の設計プロセスにおける構造計画と意匠設計の関係についての問題点や課題が指摘されている。」というものであった。同様にデザイン貢献型の建築は「構造や工法、材料のエンジニアリングに重点が置かれ、ユニット化や伝統工芸的な要素が取り入れられており、構造が建築のデザインに大きく影響を与えている。構造と意匠の共存や構造の特徴が強調されており、構造のアイディアや規則性が目立ち、構造美や機能性を追求している。」というものであった。またデザイン貢献型には「空間」、「光」、「ユニット、モジュール」等の出現頻度の高いコンセプトワードが存在することがテキスト分析により判明した。

まとめと今後の課題

本稿では構造エンジニアがその職能を超えてデザインで期待される役割と成果の有無をリサーチし、その事例を示すことを目的としている。文献調査により、構造エンジニアは建築デザインに貢献することを基本的には求められていないことがわかった。しかし実務では構造エンジニアの貢献が高く評価された建築があり、それらは建築家と構造エンジニアが連名で建築学会作品賞を受賞したもの等が挙げられる。そこで12 名の建築家と構造エンジニア(各 6 人)にインタビューを行った。その結果、構造エンジニアのデザインの貢献があるとすればそれは「内部空間」、「形態」、「エンジニアリングを含めたデザイン」などではないか、という仮説が得られた。次に15の建築作品をサンプルに、案件を職能型とデザイン貢献型に分類するアンケート調査を行った。14案件が75%と高い分類結果の一致となり中でも全ての被験者が同じ分類にした案件が6件あった。これらの案件は各々の典型と考えられる。またデザイン貢献型には出現頻度の高いコンセプトワードが存在し、それらはインタビューで得られたキーワードに類似していた。

以上より、本稿では構造エンジニアが建築デザインに貢献した建築が存在し、4つの事例(No.2、No.4、No.7、No.9)を示すことができた。今後は抽出したコンセプトワードと事例を起点に構造エンジニアの建築デザインに貢献するための条件を整理していく。

脚注

- ↑ 山本学治:歴史と風土の中で, 鹿島出版会, 35-53, 2007

- ↑ 山本学治:『現代建築と技術』彰国社, 10-28, 1971

- ↑ https://www.jsca.or.jp/vol5/p1_about_jsca/_pdf/JSCA_Structural_Design_Concept.pdf (参照日 2023年10月3日)

- ↑ Wikimedia Commons(年不明)「Museo Guggenheim, Bilbao」 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Guggenheim,_Bilbao_(31273245344).jpg(最終閲覧日:2023年4月23日)

- ↑ By Kenta Mabuchi - https://www.flickr.com/photos/kentamabuchi/3511221524/, CC BY-SA 2.0

- ↑ https://commons.wikimedia.org/

- ↑ ユーザーローカル テキストマイニングツール( https://textmining.userlocal.jp/ )による分析

参考文献・参考サイト

- 新建築データ: 公立はこだて未来大学研究棟, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2005_09_102-0(参照日 2022年1月8日)

- 新建築データ:せんだいメディアテーク, https://shinkenchiku-data.com/articles/SK_2001_03_076-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:真壁伝承館,https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2011_10_068-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:新豊洲ブリリアランニングスタジアム, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2017_03_130-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:上勝町ゼロ・ウェイスト センター, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2020_07_080-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:てくてく 長岡市子育ての駅千秋, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2009_07_178-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:芦北町 地域資源活用総合交流促進施設, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2009_04_080-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:三重県立熊野古道センター, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2007_06_084-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2003 越後松之山「森の学校」キョロロ,https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2003_08_068-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:沖縄県立博物館・美術館, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2007_11_124-0>(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:西合志町保健福祉センター「ふれあい館」, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2002_08_096-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:ビッグハート出雲, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2000_03_088-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:空の森クリニック, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2019_10_086-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:北方町庁舎, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2017_05_188-0(参照日 2022年4月14日)

- 新建築データ:金沢海みらい図書館, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2011_07_089-0(参照日 2022年4月14日)

- https://ja.wikipedia.org/wiki/Tf-idf