「波佐見焼の現状と課題の分析」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||

| 9行目: | 9行目: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : The traditional craft industry is very important as an industry that expresses the characteristics of a country and region. The traditional craft industry in Japan is sluggish due to changes in lifestyles, the economic crisis, and the spread of the coronavirus. However, there are some local industries that maintain the status quo or are improving. Hasamiyaki is one of them. In this study, we will clarify the current situation and problems of Hasamiyaki. |

| 15行目: | 15行目: | ||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | 伝統工芸品産業は、長い歴史の中で人々の生活に密着した産業として成長してきた。そのため、伝統工芸品産業は日本の特色やその地域の特色を表現する産業として、とても重要である。しかしながら、日本の伝統工芸品産業は、生活様式の変化、バブル崩壊、コロナなどの影響によって、縮小を続けてきた。国による伝統産業を守る法律や振興策が始まったものの、伝統技術を受け継ぐ担い手不足や賃金の低下、経営とマーケティングの遅れ、海外製品の流入などの問題により、縮小を続けている。一方で伝統工芸品産業の中でも格差が生じており、低迷傾向を打開し、横ばいもしくは向上傾向にある地域産業もちらほら現れてきている。日用食器シェア2位である波佐見焼もまたその地域産業のうちの一つである。 | |

| + | |||

| + | 本研究では、波佐見焼の産地である波佐見をフィールドとして、向上傾向になった要因と産地の実情、課題を明らかにする。 | ||

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

| − | + | 本研究ではまず伝統工芸品産業の現状と課題を知るため、文献調査、既往研究調査を行う。そして波佐見焼が向上傾向になった要因と産地の実情、課題を明らかにするために、フィールド調査、インタービュー調査を行い、考察する。 | |

| + | ==調査== | ||

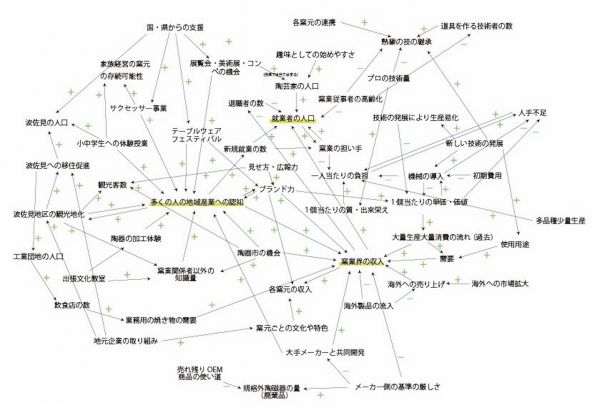

| + | [[File:HirooSataFig01.jpg|thumb|right|600px|図1.因果関係図]] | ||

| + | ①フィールド調査 | ||

| − | + | 長崎県窯業技術センターに訪問し、施設見学、インタビューを行い、波佐見焼が抱えている課題や現状、波佐見町と窯業の関係について調査を行った。その調査内容から因果関係図を制作した。因果関係図とは、(図1)にあるように定量的なワードを羅列し、それらの因果関係を整理した図である。矢印はワード同士の因果関係とその向きを表している。また、矢印の関係を緑のプラス(Xが増加すると、Yも増加する。Xが減少すると、Yも減少する関係)と水色のマイナス(Xが増加すると、Yは減少する。Xが減少すると、Yは増加する関係)で表している。 | |

| − | |||

| − | + | ②ヒアリング調査 | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | 長崎県窯業技術センターの方2名にzoomを用いてヒアリングを行い、波佐見焼の実情と本質的な課題の調査、因果関係図の修正を行った。2度目の調査では、因果関係図内のワードのそれぞれの関係性の議論を行った。 | |

| + | 文献調査、既往研究調査、フィールド調査、ヒアリング調査の内容から最終的な因果関係図を制作した。(図1)この因果関係図と、それらの調査内容を基に波佐見焼の実情と課題について考察する。 | ||

==考察== | ==考察== | ||

| − | + | 因果関係図の中で、矢印が収束している「就業者の人口」、「窯業界の収入」、「地域産業への認知」の3つをキーワードとし、それらを中心に考察する。 | |

| + | |||

| + | まず、「就業者の人口」周辺から、技術者の高齢化により技や知識の継承が途切れてきている、製造過程に利用される道具を作る技術が失われつつある、多品種少量生産を強いられ一人当たりの負担が多くなっているということがわかる。また、機械化を行いたいが力仕事と水を扱う作業が多く機械化のハードルが高くなっている、商品単価が安く各窯元の収入が上がらず資金的に難しいと考えられる。窯業組合や地元企業の取り組みによって、サクセッサー事業や移住促進事業が行われており、わずかに効果が出ているが現状は人手不足だ。 | ||

| + | |||

| + | 次に、「窯業界の収入」周辺から、海外への市場拡大により海外市場の売り上げは増加している、基準が厳しく規格外廃棄品が多く出ている、売れ残りや規格外廃棄品の利用用途がなく捨てるだけになっている、波佐見地区の観光客の増加による収入は増加傾向にある、陶器市などのイベントで窯元ごとの特徴や特色が出せるということがわかる。波佐見焼自体の売り上げが上がっても分業制と商社やメーカーなどが間に入っている影響で各窯元まで還元されにくくなっていると考える。日用食器はリーズナブルであるという印象が強く1個当たりの単価を上げにくいことが原因である。各窯元の収入が上がれば、窯業の退職者が減り、担い手不足の解決につながるだろう。 | ||

| + | |||

| + | 「地域産業への認知」周辺から、波佐見焼は他産地に比べ、SNSにおける認知が高い(SNSに投稿される数が多い)、波佐見地区の観光地化が進み認知が広がりつつある、地元企業や窯業組合、県の支援によって、サクセッサー事業やコンペ、体験教室、展覧会、美術展などが行われ、認知を広げる取り組みが行われていることがわかる。認知が進めば進むほどブランド価値や、売り上げ数に繋がり、窯業界の収入の向上につながると考える。陶芸家や芸術系の学生への認知が進むほど新規就業者の増加につながるだろう。 | ||

| + | |||

| + | 波佐見焼は、有田焼から分裂した過去がありその歴史は、他の陶磁器よりも浅くなっている。そのため波佐見焼の概念が広く、変化に寛容な陶磁器といえる。スタイリッシュ、シンプル、リーズナブルな陶磁器として、若者に人気が集まり発展した。一方で、陶磁器の歴史は、長いもので技術の発展は高止まりしている現状にある。今後は、既出の技術から新たなアイデアを生み出す必要があると考える。 | ||

| + | |||

| − | |||

==今後の展望== | ==今後の展望== | ||

| − | + | 長崎県窯業技術センターで研究されている技術やプロダクトからいくつか抽出し、進化思考の発想法を基に、既出の技術から新たなアイデアを展開し、技術センターの方と評価する。また、技術センターの方に、発想法とアイデア評価を経て、思考プロセスや今までの考え方に変化が生まれたかを調べるためアンケート調査を行う。 | |

| − | |||

==研究協力== | ==研究協力== | ||

| 46行目: | 56行目: | ||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| + | *生きた文化財・伝統的工芸品の継承に関する現状と課題(2004)外山徹 明治大学博物館研究報告 | ||

*伝統的工芸品の現状とマーケティング課題について: 伝統的陶磁器の流通問題と付加価値の視点から (2015) 上原義子 嘉悦大学研究論集 | *伝統的工芸品の現状とマーケティング課題について: 伝統的陶磁器の流通問題と付加価値の視点から (2015) 上原義子 嘉悦大学研究論集 | ||

*波佐見観光と波佐見焼の市場調査(2021)竹田英司 長崎県立大学受託研究成果報告書 | *波佐見観光と波佐見焼の市場調査(2021)竹田英司 長崎県立大学受託研究成果報告書 | ||

*長崎県窯業技術センター https://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ (2022年11月13日 閲覧) | *長崎県窯業技術センター https://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ (2022年11月13日 閲覧) | ||

| − | *カンブリア宮殿【波佐見焼を世界ブランドに 長崎発!陶器商社・西海陶器】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202305/18189_202305112306. | + | *カンブリア宮殿【波佐見焼を世界ブランドに 長崎発!陶器商社・西海陶器】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202305/18189_202305112306.html (2023年5月17日 閲覧) |

*SAIKAI 西海陶器 https://www.saikaitoki.com/ (2023年5月17日 閲覧) | *SAIKAI 西海陶器 https://www.saikaitoki.com/ (2023年5月17日 閲覧) | ||

*進化思考(2021)太刀川英輔 海士の風 | *進化思考(2021)太刀川英輔 海士の風 | ||

2023年10月19日 (木) 16:59時点における最新版

- 佐田寛朗 / 九州大学大学院 芸術工学府 芸術工学専攻 人間生活デザインコース

- SataHiroo / Graduate School of Design Kyushu University

Keywords: Traditional Crafts, Hasamiyaki, Ceramics

- Abstract

- The traditional craft industry is very important as an industry that expresses the characteristics of a country and region. The traditional craft industry in Japan is sluggish due to changes in lifestyles, the economic crisis, and the spread of the coronavirus. However, there are some local industries that maintain the status quo or are improving. Hasamiyaki is one of them. In this study, we will clarify the current situation and problems of Hasamiyaki.

背景と目的

伝統工芸品産業は、長い歴史の中で人々の生活に密着した産業として成長してきた。そのため、伝統工芸品産業は日本の特色やその地域の特色を表現する産業として、とても重要である。しかしながら、日本の伝統工芸品産業は、生活様式の変化、バブル崩壊、コロナなどの影響によって、縮小を続けてきた。国による伝統産業を守る法律や振興策が始まったものの、伝統技術を受け継ぐ担い手不足や賃金の低下、経営とマーケティングの遅れ、海外製品の流入などの問題により、縮小を続けている。一方で伝統工芸品産業の中でも格差が生じており、低迷傾向を打開し、横ばいもしくは向上傾向にある地域産業もちらほら現れてきている。日用食器シェア2位である波佐見焼もまたその地域産業のうちの一つである。

本研究では、波佐見焼の産地である波佐見をフィールドとして、向上傾向になった要因と産地の実情、課題を明らかにする。

研究の方法

本研究ではまず伝統工芸品産業の現状と課題を知るため、文献調査、既往研究調査を行う。そして波佐見焼が向上傾向になった要因と産地の実情、課題を明らかにするために、フィールド調査、インタービュー調査を行い、考察する。

調査

①フィールド調査

長崎県窯業技術センターに訪問し、施設見学、インタビューを行い、波佐見焼が抱えている課題や現状、波佐見町と窯業の関係について調査を行った。その調査内容から因果関係図を制作した。因果関係図とは、(図1)にあるように定量的なワードを羅列し、それらの因果関係を整理した図である。矢印はワード同士の因果関係とその向きを表している。また、矢印の関係を緑のプラス(Xが増加すると、Yも増加する。Xが減少すると、Yも減少する関係)と水色のマイナス(Xが増加すると、Yは減少する。Xが減少すると、Yは増加する関係)で表している。

②ヒアリング調査

長崎県窯業技術センターの方2名にzoomを用いてヒアリングを行い、波佐見焼の実情と本質的な課題の調査、因果関係図の修正を行った。2度目の調査では、因果関係図内のワードのそれぞれの関係性の議論を行った。

文献調査、既往研究調査、フィールド調査、ヒアリング調査の内容から最終的な因果関係図を制作した。(図1)この因果関係図と、それらの調査内容を基に波佐見焼の実情と課題について考察する。

考察

因果関係図の中で、矢印が収束している「就業者の人口」、「窯業界の収入」、「地域産業への認知」の3つをキーワードとし、それらを中心に考察する。

まず、「就業者の人口」周辺から、技術者の高齢化により技や知識の継承が途切れてきている、製造過程に利用される道具を作る技術が失われつつある、多品種少量生産を強いられ一人当たりの負担が多くなっているということがわかる。また、機械化を行いたいが力仕事と水を扱う作業が多く機械化のハードルが高くなっている、商品単価が安く各窯元の収入が上がらず資金的に難しいと考えられる。窯業組合や地元企業の取り組みによって、サクセッサー事業や移住促進事業が行われており、わずかに効果が出ているが現状は人手不足だ。

次に、「窯業界の収入」周辺から、海外への市場拡大により海外市場の売り上げは増加している、基準が厳しく規格外廃棄品が多く出ている、売れ残りや規格外廃棄品の利用用途がなく捨てるだけになっている、波佐見地区の観光客の増加による収入は増加傾向にある、陶器市などのイベントで窯元ごとの特徴や特色が出せるということがわかる。波佐見焼自体の売り上げが上がっても分業制と商社やメーカーなどが間に入っている影響で各窯元まで還元されにくくなっていると考える。日用食器はリーズナブルであるという印象が強く1個当たりの単価を上げにくいことが原因である。各窯元の収入が上がれば、窯業の退職者が減り、担い手不足の解決につながるだろう。

「地域産業への認知」周辺から、波佐見焼は他産地に比べ、SNSにおける認知が高い(SNSに投稿される数が多い)、波佐見地区の観光地化が進み認知が広がりつつある、地元企業や窯業組合、県の支援によって、サクセッサー事業やコンペ、体験教室、展覧会、美術展などが行われ、認知を広げる取り組みが行われていることがわかる。認知が進めば進むほどブランド価値や、売り上げ数に繋がり、窯業界の収入の向上につながると考える。陶芸家や芸術系の学生への認知が進むほど新規就業者の増加につながるだろう。

波佐見焼は、有田焼から分裂した過去がありその歴史は、他の陶磁器よりも浅くなっている。そのため波佐見焼の概念が広く、変化に寛容な陶磁器といえる。スタイリッシュ、シンプル、リーズナブルな陶磁器として、若者に人気が集まり発展した。一方で、陶磁器の歴史は、長いもので技術の発展は高止まりしている現状にある。今後は、既出の技術から新たなアイデアを生み出す必要があると考える。

今後の展望

長崎県窯業技術センターで研究されている技術やプロダクトからいくつか抽出し、進化思考の発想法を基に、既出の技術から新たなアイデアを展開し、技術センターの方と評価する。また、技術センターの方に、発想法とアイデア評価を経て、思考プロセスや今までの考え方に変化が生まれたかを調べるためアンケート調査を行う。

研究協力

石原靖世/長崎県窯業技術センター

吉田英樹/長崎県窯業技術センター

参考文献・参考サイト

- 生きた文化財・伝統的工芸品の継承に関する現状と課題(2004)外山徹 明治大学博物館研究報告

- 伝統的工芸品の現状とマーケティング課題について: 伝統的陶磁器の流通問題と付加価値の視点から (2015) 上原義子 嘉悦大学研究論集

- 波佐見観光と波佐見焼の市場調査(2021)竹田英司 長崎県立大学受託研究成果報告書

- 長崎県窯業技術センター https://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ (2022年11月13日 閲覧)

- カンブリア宮殿【波佐見焼を世界ブランドに 長崎発!陶器商社・西海陶器】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202305/18189_202305112306.html (2023年5月17日 閲覧)

- SAIKAI 西海陶器 https://www.saikaitoki.com/ (2023年5月17日 閲覧)

- 進化思考(2021)太刀川英輔 海士の風