「足部のリハビリテーションを目的とした器具の研究・開発」の版間の差分

| (他の1人の利用者による、間の30版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ; 穴見仁志 / 九州産業大学大学院 芸術研究科 | |

| − | ; 穴見仁志 / 九州産業大学大学院 | ||

: Anami Hitoshi/ Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts | : Anami Hitoshi/ Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts | ||

; 青木幹太 / 九州産業大学 芸術学部 | ; 青木幹太 / 九州産業大学 芸術学部 | ||

: Aoki Kanta / Kyushu Sangyo University Faculty of Art and Design | : Aoki Kanta / Kyushu Sangyo University Faculty of Art and Design | ||

| − | ''Keywords: Senior citizen, Rehabilitation, Welfare equipment, Foot region, Prototype model'' | + | ''Keywords: Senior citizen, Rehabilitation, Welfare equipment, Foot region, Prototype model'' |

| 24行目: | 15行目: | ||

| − | == | + | ==研究の背景と目的== |

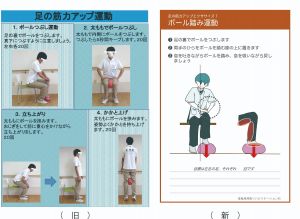

| − | + | [[ファイル:Program0 (1).jpg|サムネイル|図1.新旧の運動プログラムマニュアル]] | |

| + | 筆者らは2022年より、医療法人原三信香椎原病院(以下、香椎原病院)と共同で、当該病院のリハビリテーション科で主に高齢者のリハビリテーションに運用されている運動プログラムの体系化に取り組んでいる。一般的に運動プログラムは、身体の部位別に運動の仕方が示されており、リハビリテーションの目的に応じて複数のプログラムの組み合わせで実施される。それまで病院内で運用されている運動プログラムは、複数のスタッフが作成し、記述形式や表現方法が統一されていないことから、利用者に伝わりづらいという問題があった。そのため運動プログラムの体系化とマニュアル化を進め、筋力強化・ストレッチ、体幹エクササイズ、バランスエクササイズの3系統で77種類のマニュアルを制作した(図1)。本研究では、運動プログラムの体系化の過程で、病院に限らず自宅でも安全に手軽にできる運動として、座位姿勢で下肢の筋力強化や立位時のバランス向上等に効果が期待できる足部の運動プログラムに注目し、その運動を行うための器具開発を行なった。 | ||

| + | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==研究方法== |

| − | + | 本研究では、香椎原病院リハビリテーション科の理学療法士と共同で、以下の項目を実施した。 | |

| − | |||

| − | + | (1)対象となる運動プログラムの選定<br> | |

| + | (2)プロトタイプモデルによる検討<br> | ||

| + | (3)リハビリテーションの現場での使用評価<br> | ||

{{clear}} | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==研究結果== |

| − | + | ||

| + | ===運動プログラムの選定結果=== | ||

| + | 77種類の運動プログラムの中から、高齢者が座位姿勢で行う以下の3種類の運動プログラムを選定した。 | ||

| + | ====① 足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」==== | ||

| + | ゴルフボールを使用し、足の裏やかかとの痛みや違和感のあるところを探し、痛みを減らしていく運動である(図2)。 | ||

| + | ====② 足のストレッチ2・3「足指運動」==== | ||

| + | 椅子に腰をかけて、足の指の曲げ伸ばしで足の指や足の裏の筋力向上に繋がる運動運動である(図3)。 | ||

| + | ====③ 足のストレッチ4・5「足首運動」==== | ||

| + | 椅子に腰をかけて、かかと上げとつま先上げを交互に行う運動であ る。かかと上げ運動では足の裏やふくらはぎ、つま先上げ運動では、 足首の筋力向上に繋がる運動である(図4)。 | ||

| + | <Gallery> | ||

| + | ファイル:HitoshiAnamiProgram1.png|サムネイル|図2. 足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」 | ||

| + | ファイル:HitoshiAnamiProgram2.png|サムネイル|図3. 足のストレッチ2、3「足指運動」 | ||

| + | ファイル:HitoshiAnamiProgram3.png.png|サムネイル|図4. 足のストレッチ4、5「足首運動」 | ||

| + | </Gallery> | ||

| − | + | ===プロトタイプモデルによる検討=== | |

| + | [[ファイル:Prototype1.jpg|サムネイル|図5. プロトタイプ1]] | ||

| + | 選定した運動プログラムを一つの器具で実施できること、運動の効果が実感できること、器具の操作や使い方が直感でわかることを開発条件としてプロトタイプモデルによる検討を行なった。プロトタイプモデルは共同研究者である香椎原病院リハビリテーション科の理学療法士に使ってもらい、実用面から指摘を受けた。 | ||

| + | ====◾プロトタイプ1(図5)==== | ||

| + | プロトタイプ1は、板材の台に両足を乗せるEPDM製のプレートと足を固定するベルトを装着し、足指運動のための円形の突起を設けている。理学療法士が実際に使用し、指摘された事項は以下の通りである。<br> | ||

| + | ①円形の突起は真っ直ぐにする<br> | ||

| + | ②固定するベルトはバックルだと調整しずらい<br> | ||

| + | ③足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」を導入してほしい(図2)<br> | ||

| − | == | + | ====◾プロトタイプ2(図6)==== |

| − | + | [[ファイル:HitoshiAnamiPrototype2.jpg|サムネイル|図6. プロトタイプ2]] | |

| + | プロトタイプ1の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。<br> | ||

| + | ①円形の突起は真っ直ぐに変更した<br> | ||

| + | ②固定するベルトはマジックテープ式に変更した<br> | ||

| + | ③足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」(図2)の導入に伴いゴルフボールとゴルフボールホルダーを追加した<br> | ||

| + | ④③は運動を行わない時は取り外しができるようにした<br> | ||

| + | |||

| − | + | 改善したプロトタイプ2についても理学療法士が使用し、以下の指摘を得た。<br> | |

| + | ①足指運動のための円形の突起の素材の見直し<br> | ||

| + | ②タオルギャザー運動と同様の動作の導入<br> | ||

| + | ③ゴムベルトの長さや強度の見直し<br> | ||

| + | ④ゴルフボールホルダーの形状変更<br> | ||

| + | ====◾プロトタイプ3(図7)==== | ||

| + | [[ファイル:Prototype3.jpg|サムネイル|図7. プロトタイプ3]] | ||

| + | プロトタイプ2の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。<br> | ||

| + | ①足指運動のための円形の突起の素材を3次元プリンターで出力し引きバネの取り付けでタオルギャザー運動と同様の動きを可能にした<br> | ||

| + | ②ゴムベルトに取り付けているマジックテープの範囲を広げ、足首運動を安定して行えるようにした<br> | ||

| + | ③ゴルフボールが半分見える程度にホルダーの形状を変更した<br> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | + | 改善したプロトタイプ3の指摘事項は、ゴルフボールの転がる方向を縦方向にすることのみであった | |

| + | ====◾プロトタイプ4(図8)==== | ||

| + | [[ファイル:HitoshiAnamiPrototype4.jpg|サムネイル|図8.プロトタイプ4]] | ||

| + | プロトタイプ3の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。<br> | ||

| + | ①ゴルフボールが縦方向に回転するように、軸を挿入し、ゴルフボールホルダーの形状を変更した<br> | ||

| + | ②かかと上げ運動時の本体の浮き防止を施した<br> | ||

| + | ③足指運動のための円形の突起に親指を乗せる場所をわかりやすくするために、赤テープで印をつけた<br> | ||

| + | |||

| − | + | プロトタイプ4については、2023年9月7日より、香椎原病院で使用評価を行なっている。 | |

| − | |||

| + | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==考察== |

| − | + | 本研究は、リハビリテーション現場の理学療法士との共同研究であり、医療現場の実情や要望を踏まえ、それをデザイン課題として設定 し、両者で課題解決に取り組んだものである。研究の背景でも述べた運動プログラムの体系化、マニュアル化は、デザインの論理的思考と可視化技術を応用したものであり、マニュアル整備が進んだことで院内での運動プログラムの活用の利便性が向上し、提供を受ける高齢者のわかりやすさにも繋がり、現在、このマニュアルをもとにアプリ化の作業が進められている。運動プログラムは基本的に器具等を用いないものが多いが、一部の運動では、器具を使うことで運動のしやすさや運動効果の向上に繋がるものがあり、本研究の足部の運動はその一例である。研究結果で述べたように、プロトタイプモデルの制作の繰り返しによって、医療現場で実際に使用できる器具に昇華するとともに、新たに器具に備わっ た機能によって運動効果の向上にも繋がった。本研究で着目した座位姿勢での下肢強化運動は、立位姿勢の運動とは異なり、姿勢が安定している点で安全性が保たれ、病院に限らず、自宅での運動にも利用できる。今後は、香椎原病院で使用評価を行っているプロトタイプ4を基本に、外観デザインの検討を行なっていく。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2023年10月20日 (金) 12:28時点における最新版

- 穴見仁志 / 九州産業大学大学院 芸術研究科

- Anami Hitoshi/ Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts

- 青木幹太 / 九州産業大学 芸術学部

- Aoki Kanta / Kyushu Sangyo University Faculty of Art and Design

Keywords: Senior citizen, Rehabilitation, Welfare equipment, Foot region, Prototype model

- Abstract

- The authors have been organizing manuals for exercise programs that are operated in hospital rehabilitation departments mainly for the purpose of rehabilitation of the elderly. In this study, we focused on a foot exercise program that can be performed safely and easily not only in hospitals but also at home, which is expected to strengthen lower limb muscles in a sitting posture and improve balance in a standing position. Prototypes were produced based on suggestions from physical therapists and medical staff. In order to be actually used in the medical field, it is important to make improvements based on the points raised in the field, and this study clarifies this.

目次

研究の背景と目的

筆者らは2022年より、医療法人原三信香椎原病院(以下、香椎原病院)と共同で、当該病院のリハビリテーション科で主に高齢者のリハビリテーションに運用されている運動プログラムの体系化に取り組んでいる。一般的に運動プログラムは、身体の部位別に運動の仕方が示されており、リハビリテーションの目的に応じて複数のプログラムの組み合わせで実施される。それまで病院内で運用されている運動プログラムは、複数のスタッフが作成し、記述形式や表現方法が統一されていないことから、利用者に伝わりづらいという問題があった。そのため運動プログラムの体系化とマニュアル化を進め、筋力強化・ストレッチ、体幹エクササイズ、バランスエクササイズの3系統で77種類のマニュアルを制作した(図1)。本研究では、運動プログラムの体系化の過程で、病院に限らず自宅でも安全に手軽にできる運動として、座位姿勢で下肢の筋力強化や立位時のバランス向上等に効果が期待できる足部の運動プログラムに注目し、その運動を行うための器具開発を行なった。

研究方法

本研究では、香椎原病院リハビリテーション科の理学療法士と共同で、以下の項目を実施した。

(1)対象となる運動プログラムの選定

(2)プロトタイプモデルによる検討

(3)リハビリテーションの現場での使用評価

研究結果

運動プログラムの選定結果

77種類の運動プログラムの中から、高齢者が座位姿勢で行う以下の3種類の運動プログラムを選定した。

① 足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」

ゴルフボールを使用し、足の裏やかかとの痛みや違和感のあるところを探し、痛みを減らしていく運動である(図2)。

② 足のストレッチ2・3「足指運動」

椅子に腰をかけて、足の指の曲げ伸ばしで足の指や足の裏の筋力向上に繋がる運動運動である(図3)。

③ 足のストレッチ4・5「足首運動」

椅子に腰をかけて、かかと上げとつま先上げを交互に行う運動であ る。かかと上げ運動では足の裏やふくらはぎ、つま先上げ運動では、 足首の筋力向上に繋がる運動である(図4)。

プロトタイプモデルによる検討

選定した運動プログラムを一つの器具で実施できること、運動の効果が実感できること、器具の操作や使い方が直感でわかることを開発条件としてプロトタイプモデルによる検討を行なった。プロトタイプモデルは共同研究者である香椎原病院リハビリテーション科の理学療法士に使ってもらい、実用面から指摘を受けた。

◾プロトタイプ1(図5)

プロトタイプ1は、板材の台に両足を乗せるEPDM製のプレートと足を固定するベルトを装着し、足指運動のための円形の突起を設けている。理学療法士が実際に使用し、指摘された事項は以下の通りである。

①円形の突起は真っ直ぐにする

②固定するベルトはバックルだと調整しずらい

③足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」を導入してほしい(図2)

◾プロトタイプ2(図6)

プロトタイプ1の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。

①円形の突起は真っ直ぐに変更した

②固定するベルトはマジックテープ式に変更した

③足のストレッチ1「足の裏リラクセーション」(図2)の導入に伴いゴルフボールとゴルフボールホルダーを追加した

④③は運動を行わない時は取り外しができるようにした

改善したプロトタイプ2についても理学療法士が使用し、以下の指摘を得た。

①足指運動のための円形の突起の素材の見直し

②タオルギャザー運動と同様の動作の導入

③ゴムベルトの長さや強度の見直し

④ゴルフボールホルダーの形状変更

◾プロトタイプ3(図7)

プロトタイプ2の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。

①足指運動のための円形の突起の素材を3次元プリンターで出力し引きバネの取り付けでタオルギャザー運動と同様の動きを可能にした

②ゴムベルトに取り付けているマジックテープの範囲を広げ、足首運動を安定して行えるようにした

③ゴルフボールが半分見える程度にホルダーの形状を変更した

改善したプロトタイプ3の指摘事項は、ゴルフボールの転がる方向を縦方向にすることのみであった

◾プロトタイプ4(図8)

プロトタイプ3の指摘事項を踏まえ、以下の改善を行なった。

①ゴルフボールが縦方向に回転するように、軸を挿入し、ゴルフボールホルダーの形状を変更した

②かかと上げ運動時の本体の浮き防止を施した

③足指運動のための円形の突起に親指を乗せる場所をわかりやすくするために、赤テープで印をつけた

プロトタイプ4については、2023年9月7日より、香椎原病院で使用評価を行なっている。

考察

本研究は、リハビリテーション現場の理学療法士との共同研究であり、医療現場の実情や要望を踏まえ、それをデザイン課題として設定 し、両者で課題解決に取り組んだものである。研究の背景でも述べた運動プログラムの体系化、マニュアル化は、デザインの論理的思考と可視化技術を応用したものであり、マニュアル整備が進んだことで院内での運動プログラムの活用の利便性が向上し、提供を受ける高齢者のわかりやすさにも繋がり、現在、このマニュアルをもとにアプリ化の作業が進められている。運動プログラムは基本的に器具等を用いないものが多いが、一部の運動では、器具を使うことで運動のしやすさや運動効果の向上に繋がるものがあり、本研究の足部の運動はその一例である。研究結果で述べたように、プロトタイプモデルの制作の繰り返しによって、医療現場で実際に使用できる器具に昇華するとともに、新たに器具に備わっ た機能によって運動効果の向上にも繋がった。本研究で着目した座位姿勢での下肢強化運動は、立位姿勢の運動とは異なり、姿勢が安定している点で安全性が保たれ、病院に限らず、自宅での運動にも利用できる。今後は、香椎原病院で使用評価を行っているプロトタイプ4を基本に、外観デザインの検討を行なっていく。