「高齢者のためのウェアラブルデバイスのあり方」の版間の差分

| 6行目: | 6行目: | ||

: Ryoichi Tamura / Faculty of Design, Kyushu University | : Ryoichi Tamura / Faculty of Design, Kyushu University | ||

| − | ''Keywords: Wearable Device, Technology Acceptance Model'' | + | ''Keywords: Wearable Device, Technology Acceptance Model, Elderly Single-person Households'' |

; Abstract | ; Abstract | ||

: In this study, I paid attention about the healthy life expectancy of the elderly person who increased in aging Japan which advanced. About the reception of the wearable device, which was suitable for health care, I carried out an investigation with the online. It was used in the precedent study of the technical reception model frequently and performed a multiple regression analysis for the cause by the result using validity and a reliable question item. From the viewpoint of perceived usefulness, it was revealed that it was a factor of the first for it to raise positive feelings to want to use a wearable terminal to feel that other convenient devices and a terminal wearable than means were more convenient regardless of man and woman. In addition, from the viewpoint of perceived convenience, it was revealed that it was a factor of the first for to take it to an elderly person while many functions that the thing that was easily available without taking effort and the wearable terminal were provided with for the use of the wearable terminal lived a life, and to play an active part as far as it was wide, and the thing that life was more convenient, and became rich to raise positive feelings to want to use a wearable terminal. | : In this study, I paid attention about the healthy life expectancy of the elderly person who increased in aging Japan which advanced. About the reception of the wearable device, which was suitable for health care, I carried out an investigation with the online. It was used in the precedent study of the technical reception model frequently and performed a multiple regression analysis for the cause by the result using validity and a reliable question item. From the viewpoint of perceived usefulness, it was revealed that it was a factor of the first for it to raise positive feelings to want to use a wearable terminal to feel that other convenient devices and a terminal wearable than means were more convenient regardless of man and woman. In addition, from the viewpoint of perceived convenience, it was revealed that it was a factor of the first for to take it to an elderly person while many functions that the thing that was easily available without taking effort and the wearable terminal were provided with for the use of the wearable terminal lived a life, and to play an active part as far as it was wide, and the thing that life was more convenient, and became rich to raise positive feelings to want to use a wearable terminal. | ||

| + | {{clear}} | ||

== はじめに == | == はじめに == | ||

| − | + | 近年、高齢者の健康意識は高まっており、寝たきりや要介護高齢者の割合も年々低下し、健康寿命が伸びている。一方、単身世帯者が増加しており<ref>公益財団法人 長寿科学振興財団:高齢者の独居問題|健康長寿ネット,2023.08</ref>、病気や要介護状態に陥るリスクが地域社会の大きな負担になると考えられる<ref>内閣府ホームページ:1健康と日常生活|平成30年版高齢社会白書(全体版) </ref>。また、健康管理を行うためのひとつとしてウェアラブル端末の活用が考えられるが、その保有率は未だ低く、特に70代の保有率が最も低い現状にある。<br> | |

| − | + | そこで本研究では、元気な高齢単身世帯者に着目して、健康管理を目的としたウェラブル端末の利用の増加を目指して、ウェアラブル端末の望ましいあり方を明らかにすることを目的とする。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

== 研究の方法 == | == 研究の方法 == | ||

| − | + | ウェアラブル端末の概況を調査したのち、ウェラブル端末と技術受容モデルについての先行研究の調査を行う。その後、高齢者を対象としたウェラブル端末に対する調査を行う。具体的には、技術受容モデルに対応させた質問項目から構成された質問票を作る。次に、Webアンケート調査を実行し、収集したデータをもとに、重回帰分析を行う。最後に、高齢者の健康管理に望ましく利用への態度が向上するようなウェアラブル端末のあり方について考察する。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | == | + | == 本研究で対象とするウェアラブル端末== |

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:の作成]] |

| − | + | ウェアラブル端末は、形状に基づき、リストバンド型、腕時計型、眼鏡・ゴーグル型、指輪型、首掛け型、ヘッドセット・帽子型の6種類のタイプに分類できる。日常生活とビジネスの用途に分けられ、健康管理、フィットネス/エクササイズ、通知機能(通話・メッセージ)、送信機能(通話・メッセージ)、電子マネー決済、AR機能の6種類の機能できる。(脚注が必要か)<br> | |

| − | + | 本研究では、前述した目的と普及の度合いを鑑みて、リストバンド型と腕時計型のウェアラブル端末を対象として、以降の研究を行うことにした。 | |

| − | + | {{clear}} | |

== 文献調査 == | == 文献調査 == | ||

| − | === | + | === ウェアラブル端末についての先行研究 === |

| − | + | 健康・医療の面での可能性に着目したもので、健康を測定するシステムの構築やウェアラブル端末のどの機能が健康に影響をもたらすのかのような提示をする研究が多い<ref>板生ら:ウェアラブルデバイスの応用と近未来の展開. 2015</ref><ref>天笠ら:医療・健康分野におけるスマートフォンおよびウェアラブルデバイスを用いた身体活動の評価:現状と今後の展望. 2021</ref><ref>荻田ら:IT講習会にみるパソコン操作習得の際の困難さについて. 2004</ref>。しかし、ウェアラブル端末のような最先端なテクノロジーに対して不信感を抱いてしまう人に対してや今後の人々の生活に持続的に浸透させるという面では未だ不十分である。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | === | + | === 技術受容モデルについての先行研究 === |

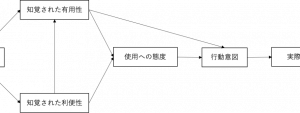

| − | [[ファイル:近藤綾音.技術受容モデル.Davis(1989).png|thumb|right|300px|図1.技術受容モデル Davis (1989)]] | + | [[ファイル:近藤綾音.技術受容モデル.Davis(1989).png|thumb|right|300px|図1.技術受容モデル Davis (1989)]]作り直す |

| − | + | ウェアラブル端末を高齢者に利用してもらう際に生じる心理的抵抗を取り除くために、受容される条件の検討をするために技術受容モデル(TAM:Technology Acceptance Model)の先行研究の調査を行なった。その結果、これまでのTAMに関連のある先行研究でも最も有効だと結論づけ、最も汎用性が高いものとしてDavis(1989)<ref>F.D.Davis:Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. 1989</ref>が開発した技術受容モデルがある。そこで、本研究では本モデルを用いて以降の研究を進めることとした。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | == 高齢単身世帯者のウェラブル端末に対する調査 == | ||

=== 調査の方法 === | === 調査の方法 === | ||

| − | + | ① 調査票の作成<br> | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

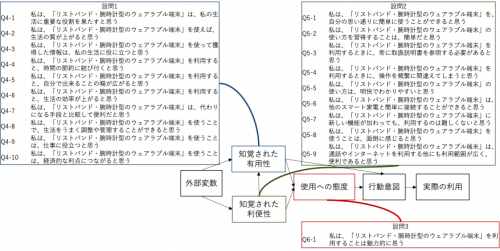

[[ファイル:近藤綾音.修正した質問項目.png|thumb|right|500px|図2.修正した質問項目]] | [[ファイル:近藤綾音.修正した質問項目.png|thumb|right|500px|図2.修正した質問項目]] | ||

| − | + | TAMに関連する先行研究において用いられている質問項目を参照しながら、ウェアラブル端末の特徴を反映させた質問項目を作成した(図2)。その後、作成した質問項目で用いている用語や質問内容がわかりやすいかどうか等を確認するため、任意の高齢単身世帯者7名に対してインタビュー調査を実施した。調査結果をもとに質問項目を修正、調査票を作成した(図2)。回答方法は、それぞれの要因に感じた程度、「あてはまらない=1、あまりあてはまらない=2、どちらでもない=3、ややあてはまる=4、あてはまる=5」の5段階評価とした。<br> | |

| − | + | ② Webアンケート調査の実施<br> | |

| + | 平成の大合併の前の政令指定都市の12都市に在住の65歳以上の元気な高齢単身世帯者を対象として、2023(令和5)年9月~10月、Webアンケート調査を実施した。<br> | ||

| + | {{clear}} | ||

=== 調査の結果 === | === 調査の結果 === | ||

| − | [[ファイル: | + | [[ファイル:]] |

| − | + | Webアンケート調査の結果、777名から回答が得られた。このうち、要介護認定を申請している1名、健康上の問題で日常生活に影響がある148名、ウェアラブル端末の利用経験の有無が不明43名の計192名を除いた585名を分析の対象とすることにした。<br> | |

| − | + | 性別、ウェアラブル端末の利用経験の有無からみた分析対象者の内訳を表●に示す。 | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | === | + | === 分析 === |

| − | + | ① 対象者の選定<br> | |

| − | + | 具体的な分析にあたっては、ウェアラブル端末の利用経験がある回答者は80名で少数であったことからを対象から除くこととし、残りのウェラブル端末の利用経験のない505名を分析の対象とすることにした。また、男性と女性でウェアラブル端末に対するモチベーションや受容度が異なると仮定し、男性251名と女性254名の2つのグループに分けて分析を行うことにした。<br> | |

| + | ② 方法<br> | ||

| + | 設問1の「知覚された有用性」に関するQ4-1からQ4-10の計10問と、設問2の「知覚された利便性」に関するQ5-1からQ5-9の計9問を説明変数、設問3の「利用への態度」に関する1問を目的変数として、「知覚された有用性」及び「知覚された利便性」と「利用への態度」とのそれぞれの関係について、男女別に、SPSSを用いて重回帰分析を行った。 | ||

| + | {{clear}} | ||

| − | == | + | == 分析の結果 == |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

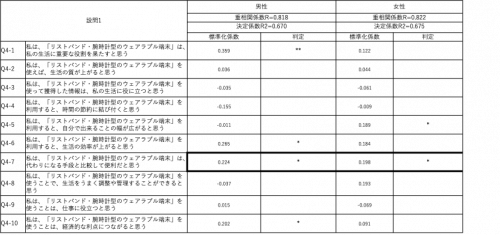

=== 知覚された有用性 === | === 知覚された有用性 === | ||

[[ファイル:近藤綾音.重回帰分析の結果.知覚された有用性.png|thumb|right|500px|表2.重回帰分析の結果 設問1「知覚された有用性」]] | [[ファイル:近藤綾音.重回帰分析の結果.知覚された有用性.png|thumb|right|500px|表2.重回帰分析の結果 設問1「知覚された有用性」]] | ||

| − | + | 男性では、設問1のQ4-1「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、私の生活に重要な役割を果たすと思う」、Q4-6「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用すると、生活の効率が上がると思う」、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」、Q4-10「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、経済的な利点につながると思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。<br> | |

| − | + | 女性では、設問1のQ4-5「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用すると、自分で出来ることの幅が広がると思う」、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。<br> | |

| + | 以上の結果から、男女に共通して、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」は利用への態度に強く影響を及ぼしていると考えられる。有用性の観点から、高齢者が利用への強い態度を示す要因には、男女に関わらず、他の便利なデバイスや手段よりもウェアラブル端末の方が便利だと感じることがある。 | ||

| + | {{clear}} | ||

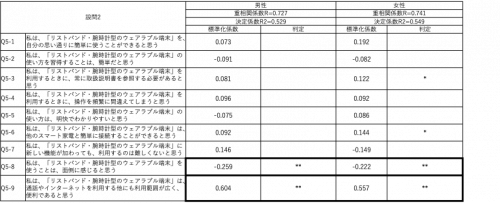

=== 知覚された利便性 === | === 知覚された利便性 === | ||

[[ファイル:近藤綾音.重回帰分析の結果.知覚された利便性.png|thumb|right|500px|表3.重回帰分析の結果 設問2「知覚された利便性」]] | [[ファイル:近藤綾音.重回帰分析の結果.知覚された利便性.png|thumb|right|500px|表3.重回帰分析の結果 設問2「知覚された利便性」]] | ||

| − | + | 男性では、設問2のQ5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。<br> | |

| − | + | 女性では、設問2のQ5-3「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用するときに、常に取扱説明書を参照する必要があると思う」、Q5-6「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、他のスマート家電と簡単に接続することができると思う」、Q5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末」は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思うが利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。<br> | |

| + | 以上の結果から、Q5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思う」が男女に共通して、利用への態度に強く影響を及ぼしていると考えられる。利便性の観点から、高齢者が利用への強い態度を示す要因には男女に関わらず、2点あることが分かった。1点目は、ウェアラブル端末の利用に手間がかからず簡単に利用できるものであることだ。2点目は、ウェアラブル端末に多くの機能が備わっており、それが生活する中で広い範囲で活躍し生活がより便利で豊かになることである。 | ||

| + | {{clear}} | ||

== 終わりに == | == 終わりに == | ||

| − | + | 本研究では、ウェラブル端末の利用経験のない高齢単身世帯者の男女を対象として、「知覚された有用性」及び「知覚された利便性」と「利用への態度」との関係を明らかにした。<br> | |

| − | + | 「知覚された有用性」では、他の便利なデバイスや手段よりもウェアラブル端末の方が便利だと感じることが、ユーザーのウェアラブル端末に対する利用したいというポジティブな感情を高めるための1番の要因であることが分かった。このことから、ウェアラブル端末の他、スマートフォンやPCのように便利な機械があることから、ウェアラブル端末にしかない便利な機能が求められていると考えられた。<br> | |

| − | + | 「知覚された利便性」では、ウェアラブル端末の利用に手間がかからず簡単に利用できること、ウェアラブル端末に多くの機能が備わっており、それが生活する中で広い範囲で活躍し生活がより便利で豊かになることの2点がユーザーのウェアラブル端末に対する利用したいというポジティブな感情を高めるための要因であることがわかった。前者においては、高齢者の中には電子機器を使いこなすことが困難でありウェアラブル端末の操作が難しいと感じていることが考えられる。後者においては、ウェアラブル端末に備わる多様な機能が、高齢者自身の生活にとって大いに活躍することを期待していると考えられた。<br> | |

| + | 本研究は、JSPS科研費 22K12222 の助成を受けたものです。 | ||

| + | {{clear}} | ||

| − | + | ==脚注== | |

| − | + | <references /> | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | == 参考文献 == | |

1. 厚生労働省 : 令和4年版高齢社会白書(全体版)内閣府. 第2章 高齢者と健康<br> | 1. 厚生労働省 : 令和4年版高齢社会白書(全体版)内閣府. 第2章 高齢者と健康<br> | ||

2. デジタル庁 : 日本のデジタル度. 2021<br> | 2. デジタル庁 : 日本のデジタル度. 2021<br> | ||

3. 総務省 : 社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識に関する調査研究. 2015 | 3. 総務省 : 社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識に関する調査研究. 2015 | ||

2023年10月19日 (木) 12:53時点における版

- 近藤 綾音 / 九州大学 大学院芸術工学府

- Ayane Kondo / Graduate School of Design, Kyushu University

- 近藤 朗 / 鹿児島女子短期大学 教養学科

- Akira Kondo / Department of Liberal Arts, Kagoshima Women’s College

- 田村 良一 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- Ryoichi Tamura / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Wearable Device, Technology Acceptance Model, Elderly Single-person Households

- Abstract

- In this study, I paid attention about the healthy life expectancy of the elderly person who increased in aging Japan which advanced. About the reception of the wearable device, which was suitable for health care, I carried out an investigation with the online. It was used in the precedent study of the technical reception model frequently and performed a multiple regression analysis for the cause by the result using validity and a reliable question item. From the viewpoint of perceived usefulness, it was revealed that it was a factor of the first for it to raise positive feelings to want to use a wearable terminal to feel that other convenient devices and a terminal wearable than means were more convenient regardless of man and woman. In addition, from the viewpoint of perceived convenience, it was revealed that it was a factor of the first for to take it to an elderly person while many functions that the thing that was easily available without taking effort and the wearable terminal were provided with for the use of the wearable terminal lived a life, and to play an active part as far as it was wide, and the thing that life was more convenient, and became rich to raise positive feelings to want to use a wearable terminal.

目次

はじめに

近年、高齢者の健康意識は高まっており、寝たきりや要介護高齢者の割合も年々低下し、健康寿命が伸びている。一方、単身世帯者が増加しており[1]、病気や要介護状態に陥るリスクが地域社会の大きな負担になると考えられる[2]。また、健康管理を行うためのひとつとしてウェアラブル端末の活用が考えられるが、その保有率は未だ低く、特に70代の保有率が最も低い現状にある。

そこで本研究では、元気な高齢単身世帯者に着目して、健康管理を目的としたウェラブル端末の利用の増加を目指して、ウェアラブル端末の望ましいあり方を明らかにすることを目的とする。

研究の方法

ウェアラブル端末の概況を調査したのち、ウェラブル端末と技術受容モデルについての先行研究の調査を行う。その後、高齢者を対象としたウェラブル端末に対する調査を行う。具体的には、技術受容モデルに対応させた質問項目から構成された質問票を作る。次に、Webアンケート調査を実行し、収集したデータをもとに、重回帰分析を行う。最後に、高齢者の健康管理に望ましく利用への態度が向上するようなウェアラブル端末のあり方について考察する。

本研究で対象とするウェアラブル端末

ファイル:の作成

ウェアラブル端末は、形状に基づき、リストバンド型、腕時計型、眼鏡・ゴーグル型、指輪型、首掛け型、ヘッドセット・帽子型の6種類のタイプに分類できる。日常生活とビジネスの用途に分けられ、健康管理、フィットネス/エクササイズ、通知機能(通話・メッセージ)、送信機能(通話・メッセージ)、電子マネー決済、AR機能の6種類の機能できる。(脚注が必要か)

本研究では、前述した目的と普及の度合いを鑑みて、リストバンド型と腕時計型のウェアラブル端末を対象として、以降の研究を行うことにした。

文献調査

ウェアラブル端末についての先行研究

健康・医療の面での可能性に着目したもので、健康を測定するシステムの構築やウェアラブル端末のどの機能が健康に影響をもたらすのかのような提示をする研究が多い[3][4][5]。しかし、ウェアラブル端末のような最先端なテクノロジーに対して不信感を抱いてしまう人に対してや今後の人々の生活に持続的に浸透させるという面では未だ不十分である。

技術受容モデルについての先行研究

作り直す

ウェアラブル端末を高齢者に利用してもらう際に生じる心理的抵抗を取り除くために、受容される条件の検討をするために技術受容モデル(TAM:Technology Acceptance Model)の先行研究の調査を行なった。その結果、これまでのTAMに関連のある先行研究でも最も有効だと結論づけ、最も汎用性が高いものとしてDavis(1989)[6]が開発した技術受容モデルがある。そこで、本研究では本モデルを用いて以降の研究を進めることとした。

高齢単身世帯者のウェラブル端末に対する調査

調査の方法

① 調査票の作成

TAMに関連する先行研究において用いられている質問項目を参照しながら、ウェアラブル端末の特徴を反映させた質問項目を作成した(図2)。その後、作成した質問項目で用いている用語や質問内容がわかりやすいかどうか等を確認するため、任意の高齢単身世帯者7名に対してインタビュー調査を実施した。調査結果をもとに質問項目を修正、調査票を作成した(図2)。回答方法は、それぞれの要因に感じた程度、「あてはまらない=1、あまりあてはまらない=2、どちらでもない=3、ややあてはまる=4、あてはまる=5」の5段階評価とした。

② Webアンケート調査の実施

平成の大合併の前の政令指定都市の12都市に在住の65歳以上の元気な高齢単身世帯者を対象として、2023(令和5)年9月~10月、Webアンケート調査を実施した。

調査の結果

[[ファイル:]]

Webアンケート調査の結果、777名から回答が得られた。このうち、要介護認定を申請している1名、健康上の問題で日常生活に影響がある148名、ウェアラブル端末の利用経験の有無が不明43名の計192名を除いた585名を分析の対象とすることにした。

性別、ウェアラブル端末の利用経験の有無からみた分析対象者の内訳を表●に示す。

分析

① 対象者の選定

具体的な分析にあたっては、ウェアラブル端末の利用経験がある回答者は80名で少数であったことからを対象から除くこととし、残りのウェラブル端末の利用経験のない505名を分析の対象とすることにした。また、男性と女性でウェアラブル端末に対するモチベーションや受容度が異なると仮定し、男性251名と女性254名の2つのグループに分けて分析を行うことにした。

② 方法

設問1の「知覚された有用性」に関するQ4-1からQ4-10の計10問と、設問2の「知覚された利便性」に関するQ5-1からQ5-9の計9問を説明変数、設問3の「利用への態度」に関する1問を目的変数として、「知覚された有用性」及び「知覚された利便性」と「利用への態度」とのそれぞれの関係について、男女別に、SPSSを用いて重回帰分析を行った。

分析の結果

知覚された有用性

男性では、設問1のQ4-1「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、私の生活に重要な役割を果たすと思う」、Q4-6「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用すると、生活の効率が上がると思う」、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」、Q4-10「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、経済的な利点につながると思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。

女性では、設問1のQ4-5「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用すると、自分で出来ることの幅が広がると思う」、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。

以上の結果から、男女に共通して、Q4-7「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、代わりになる手段と比較して便利だと思う」は利用への態度に強く影響を及ぼしていると考えられる。有用性の観点から、高齢者が利用への強い態度を示す要因には、男女に関わらず、他の便利なデバイスや手段よりもウェアラブル端末の方が便利だと感じることがある。

知覚された利便性

男性では、設問2のQ5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思う」が利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。

女性では、設問2のQ5-3「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を利用するときに、常に取扱説明書を参照する必要があると思う」、Q5-6「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、他のスマート家電と簡単に接続することができると思う」、Q5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末」は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思うが利用への態度に大きい影響を与えていることが分かった。

以上の結果から、Q5-8「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末を使うことは、面倒に感じると思う」、Q5-9「私は、リストバンド・腕時計型のウェアラブル端末は、通話やインターネットを利用する他にも利用範囲が広く、便利であると思う」が男女に共通して、利用への態度に強く影響を及ぼしていると考えられる。利便性の観点から、高齢者が利用への強い態度を示す要因には男女に関わらず、2点あることが分かった。1点目は、ウェアラブル端末の利用に手間がかからず簡単に利用できるものであることだ。2点目は、ウェアラブル端末に多くの機能が備わっており、それが生活する中で広い範囲で活躍し生活がより便利で豊かになることである。

終わりに

本研究では、ウェラブル端末の利用経験のない高齢単身世帯者の男女を対象として、「知覚された有用性」及び「知覚された利便性」と「利用への態度」との関係を明らかにした。

「知覚された有用性」では、他の便利なデバイスや手段よりもウェアラブル端末の方が便利だと感じることが、ユーザーのウェアラブル端末に対する利用したいというポジティブな感情を高めるための1番の要因であることが分かった。このことから、ウェアラブル端末の他、スマートフォンやPCのように便利な機械があることから、ウェアラブル端末にしかない便利な機能が求められていると考えられた。

「知覚された利便性」では、ウェアラブル端末の利用に手間がかからず簡単に利用できること、ウェアラブル端末に多くの機能が備わっており、それが生活する中で広い範囲で活躍し生活がより便利で豊かになることの2点がユーザーのウェアラブル端末に対する利用したいというポジティブな感情を高めるための要因であることがわかった。前者においては、高齢者の中には電子機器を使いこなすことが困難でありウェアラブル端末の操作が難しいと感じていることが考えられる。後者においては、ウェアラブル端末に備わる多様な機能が、高齢者自身の生活にとって大いに活躍することを期待していると考えられた。

本研究は、JSPS科研費 22K12222 の助成を受けたものです。

脚注

- ↑ 公益財団法人 長寿科学振興財団:高齢者の独居問題|健康長寿ネット,2023.08

- ↑ 内閣府ホームページ:1健康と日常生活|平成30年版高齢社会白書(全体版)

- ↑ 板生ら:ウェアラブルデバイスの応用と近未来の展開. 2015

- ↑ 天笠ら:医療・健康分野におけるスマートフォンおよびウェアラブルデバイスを用いた身体活動の評価:現状と今後の展望. 2021

- ↑ 荻田ら:IT講習会にみるパソコン操作習得の際の困難さについて. 2004

- ↑ F.D.Davis:Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. 1989

参考文献

1. 厚生労働省 : 令和4年版高齢社会白書(全体版)内閣府. 第2章 高齢者と健康

2. デジタル庁 : 日本のデジタル度. 2021

3. 総務省 : 社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識に関する調査研究. 2015