振戦症状患者のための筆記サポート器具に関する研究

- ここにサブタイトルを記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 和田将造 / 九州大学 芸術工学府

- WADA Shozo / Kyushu University

Keywords: Product Design, Inclusive Design

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

背景と目的

振戦とは、身体部位のうち手、脚、頭、体幹、声帯などの一部について発生する、不随意でリズミカルな「ふるえ」の症状である。この症状を引き起こす病にはパーキンソン病や本態性振戦など様々なものがあり、症状の程度によっては日常生活や社会生活に支障をきたす場合もある。このうち筆記という動作に着目すると、これには手指の巧緻性が求められるため、コントロールすることのできない不随意な振えの症状があると、思い通りの筆跡を残すことが出来ないという問題がある。

そのため、本研究では振戦症状時の筆記体験の質を向上させることで自己効力感を向上させ、日常的な筆記体験を促すことを目的とする。

研究の手順

先行研究や先行事例の調査を通してアイデア展開を行い、プロトタイピングを通して検証を行いサポート器具を決定した。

その後作成した器具について生き方のデザイン研究所にご協力いただき、3名の方に筆記課題とアンケート調査に参加していただき検証を行った。

先行研究調査

事例収集を行った結果、いくつかの先行事例が見つかった。

- ・ふるえ(本態性振戦)抑制ロボット

関節の拘束によって不随意な振えを抑制しつつ表面筋電位を測定することで随意運動を検知することで阻害されずにに動作を行える。

- ・GyroGlove

機械式ジャイロスコープによって振戦による振動を抑制し、手の動きを安定させる。

これらの先行事例から、解決の手段として主に対症的解決と物理的特性による解決という2つのパターンが考えられる。また、腕や手に対して働きかけている事例は多く見つかったが、筆記時における接地面に対して働きかけているものは見つけられなかった。

以上より、本研究では物理的特性による解決を用い、筆記時における接地面を対象として設定する。

プロトタイピング

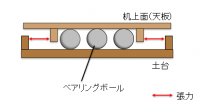

接地面からの働きかけによって不随意な振えを解決するための仕組みとして、ベアリング機構によって水平方向にスライドする天板を四方から均等に張力で張ったダンパー機構に着目した(図1)。

初めに、構造的な要件のみを満たした簡単なプロトタイプを作製した。作成したプロトタイプについて、健常な大学生数人に対して実験を行った。

振戦症状時における筆記動作を想定するため、代替的な不随意運動として第三者が筆記中の腕に振動を与えるという方法をとった。この方法を用いて、通常の机上とプロトタイプ上で筆記動作を行い、その使用感を調べた。この実験から、振戦症状時には通常の机上に比べてプロトタイプ上における筆記動作のほうが書きやすいという結果が得られた。

このプロトタイプでは、ダンパー機構による振動の収束効果に加えて、腕の振えに対して筆記動作を行っている机上面が同時に動くことによって手先と書面間のブレが低減されているが大きく作用しているのではないかと考えられる。

この結果から、より詳細なプロトタイプを作成するための要件について検討し、以下の2つの要件を得た。また、検討に際しては九州大学病院脳神経内科の藤井敬之先生にヒアリングをさせていただいた。

・振戦症状の程度は人によって異なるため、張力の調整が可能であること

・張力の調整や不具合が生じた際の修理などが容易であること

検証

プロトタイピングを通して作成した器具を用いて比較実験を行った。

描線と書字の課題について器具を用いた際と用いなかった際とでそれぞれ3回ずつ取り組んでいただき、その使用感について調査した。

考察

本研究では振戦症状患者のための筆記サポート器具について調査、プロトタイピング、検証を行ってきた。

予備実験を含めて複数人の振戦症状患者の方に調査を行った結果から、振戦症状と呼ばれる中にも無数の種類が存在しそれぞれの症状や程度に関しては個人差による部分も大きく、病名による分類では本質的には症状自体を分類することはできないのではないかと考えられる。

振戦症状患者の方をリードユーザとして考えたとき、本研究で作成した器具は揺れによって手先が定まらない環境における筆記作業において有用なインクルーシブデザイン的なプロダクトであると言える。現在は車やバス、飛行機などの乗り物内という環境における筆記作業を主に想定しているが、今後更なる有効活用の可能性についても検討していきたい。

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)