ソーシャルデザイン教育実践

- 地域の魅力を伝えるデザイン活動から -

- 塚本千晶 / 相模女子大学 学芸学部

- Chiaki Tsukamoto/ Sagami Women`s University

Keywords: Social, Design Education, Package Design

- Abstract

- The social design education practices of a student who was asked to design the package and label for a new product for the 'Sagami Chicken' project to solve a local problem are presented in this article.

- Practicing through design development had two educational effects: gaining experience in the design development process and sharing values at the process stage.Through the "discovery" of communicating with diverse people, I was able to feel the possibility of creating new creative experiences through design.

背景と目的

サスティナビリティや地域貢献、貧困、福祉など、社会が抱える問題を整理し、解決するものとしてデザインの社会的役割が注目されている。デザイン教育においても地域活性化、地域コミュニティを題材にソーシャルデザインの実践に取り組む報告がされている[注1]。神奈川県相模原市は首都圏南西部と隣接し、市の中央には相模川が流れ、西側には丹沢山地、秩父山地がある自然が豊かな地域である。南区にある麻溝台地域は戦後、養鶏場が産業として栄え、現在では「たまご街道」と呼ばれ洋菓子などの観光グルメスポットにもなっている。しかしその一方で廃鶏として処分される親鶏が問題とされている。この問題に対し商店連合会は二次活用する試みとして「相模チキン」プロジェクトを立ちあげ、地域の飲食店でレトルト食品と、ジャーキー食品の開発が行われた。この新商品のパッケージデザインとラベルデザインの依頼を受け開発することとなった。 本稿では地域とゼミナールの学生が関わったソーシャルデザイン教育実践を紹介し一連の活動がどのような効果をもたらせ、可能性を含んでいるのか考察するものである。

ソーシャルデザイン教育実践における取り組み

- 期間 2022 年4月から12月

- ゼミ3年生 14名

- 14名の学生がA.B.C.D4つのチームを編成し、商品のデザインコンセプト作りと依頼者へのプレゼンテーションまでの企画をチームで行いその後その企画に基づき、デザイン案のプロトタイプ制作は技術取得意味を含め個人で取り組むこことした。

- デザイン開発は以下の手順で行った。

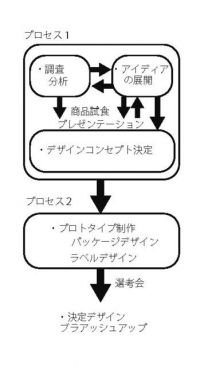

デザイン開発プロセス(図1)

- プロセス1

- 1.調査

- 地域調査:地域にはどのような歴史や風土、資源があるのか、特色およびSDGsの取り組みについて

- マーケティング調査:既存のレトルト商品のパッケージデザインの特徴など資料収集

- プロダクトの構造調査:具体的に箱を分解し、開け方などの構造も理解する。

- 2.アイディアの展開

- ターゲット:ペルソナ・シナリオ方を使用し、商品の利用シーンや購買シーンをイメージし、ユーザーを仮に設定した

- 中間報告として依頼者へのプレゼンテーション 意見交換

- 3.デザインコンセプトの決定

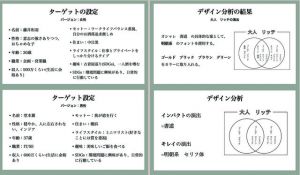

- 例としてBチームのコンセプトを示す(図2)

- プロセス2

- プロトタイプ制作

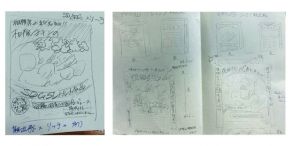

相模原市の色である緑による配色デザイン展開をした。また、「相模チキンの鶏すじ煮込み」には市の花である紫陽花の花びらと鶏のイラストとして配した案である。 例としてCチームのプロトタイプラフ案を図3に示す。

ソーシャルデザイン教育実践の成果

- パッケージデザイン・ラベルデザインの選考

相模原南区サウザンロード商店街関係者31人と住民で「相模チキンの鶏すじ煮込み」パッケージデザイン15点と「相模チキンジャーキー」20点のデザインから投票による選考が行われ 図4が選定された。

- 評価

後日、依頼者から選考会の様子が伝えられ自由記述によるプロトタイプデザインへのフィードバックを受け取った。

- プロトタイプデザインへの感想を紹介する。

- ・デザインの創作がとてもオリジナリティがある

- ・文字の並び方も面白い。

- ・思わず手に取ってしまいそう

- ・大人の晩酌感がある。

- ・高級感で皆さんが黒を連想する中、あえて白を基調としてデザインで構成して個性がある。

以上商店街、住民の人達のコメントからプロジェクトへの関心の高さが感じられた。

ソーシャルデザイン教育実践の効果

- リフレクション

- プロジェクトの過程で生成された調査資料、アイディアスケッチ、写真、デザイン作品、など活動を見直しながらチームの話し合いによるリフレクションを行った。

活動の中で得た知見や今後に生かしたい視点など発表を行う中で

- ・コロナで登校出来なかったが地域調査から身近に感じられるようになった。

- ・他の人と一緒に考えたり行動して楽しかった。

- ・依頼者との対話の中でアイディアが広がった

- ・提出期限に間に合うか不安だった。

- ・提出したデザインの講評を受け今後のデザイン活動に役立った。

などの意見も多く得られた。

まとめ

パッケージデザイン開発による実践の効果は以下のようにまとめることができる。

- デザイン開発プロセスの体得

- 夏休みも含めたハードなスケジュールの中で 共同作業に基づき、地域資源問題を発見し、話し合いを通して、その繋がりと、重要性に対する認識を深めでデザイン提案を

- 立案・提示すると言う一連のデザインプロセスを体得しすることができた。

- プロセス段階における価値観の共有

- プロジェクトは4チームの構成で行った。

- デザインプロセスの調査では、プロジェクトメンバー間で価値観をその都度、共有しながら進めた。

- イメージマップにより依頼者とデザイン像を共有しながら意見交換が行われた。

- 情報を整理する中で新たな価値観が生まれた。プロトタイプ制作はチーム共通の認識を持つことから、互いの作品に関する向上心への相互作用が生じた。

- 地域とつながるソーシャルデザイン実践

- 自身の持つデザイン技術や知識を総合的に活用し、主体的に活動を実践するにより多様な人々とのコミュニケーションから新たな発見の中に、未来へのデザインを介した

- 創造的体験を生み出す可能性があるのではないだろうか。

脚注・参考文献

1)筧裕介(2013)ソーシャルデザイン実践ガイド 地域の課題を解決する7つのステップ 英治出版