伝統工芸産業支援における被支援者の意識ギャップに関する考察

- 大淵和憲 / 九州産業大学伝統みらい研究センター

- OBUCHI, Kazunori / MIRAI Research Center for Traditional Crafts (MRTC), Kyushu Sangyo University

- Keywords: Traditional Craft, Production Association

- Abstract

- This research takes particular note of examining the gaps that exist between traditional craft producers’ awareness and production associations’ measures through the attitude survey on issues of production associations in Kyushu area and producers in Fukuoka Pref. and Saga Pref. regarding production support and promotion. Through the consideration of the survey results, it turns out that there are some gaps of consciousness between the current activities and future policies executed by the production associations and those expected by traditional craft producers.

目次

研究の背景と目的

国による伝統工芸産地への長期的支援

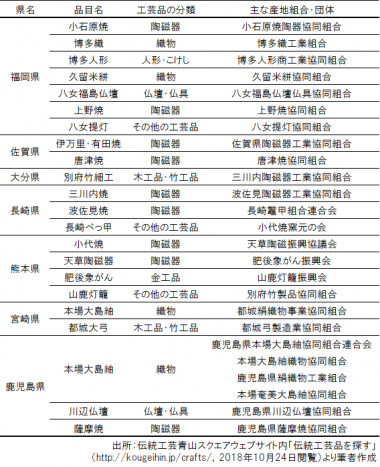

経済産業省の「伝統的工芸品の指定品目一覧」によると,2018年11月現在,我が国の「伝統的工芸品」は全国に232品目存在する[1].その中で沖縄を除いた九州7県の伝統的工芸品は21品目(本場大島紬は2県に重複しているが1品目と数える)に上る[2](表1).

この伝統工芸産業の支援・振興は,1974年に制定・施行された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下,伝産法)」に則り,45年の歳月を経た今も実施され続けている.しかし,この伝産法による継続的な支援の動きとは裏腹に,伝統工芸産業の生産額や従事者数の減少に歯止めがかからない状況である.

被支援者である「産地組合」と「産地事業者」が抱える課題の把握を目指す

九州産業大学伝統みらい研究センタ-(以下,MRTC)では,九州の各産地が抱える問題点を抽出し,マーケティング,ブランディング,販売促進等の観点から検討を行う方針の下で,実態を尋ねる質問紙調査を実施している[3][4].

調査対象として,伝統工芸産地に所在する「産地組合」や「産地事業者」がある.経済産業大臣指定伝統的工芸品の製造事業者は産地組合組織に所属おり,伝産法に則った公的補助金はこの産地組合を通じて産地事業者が受益する構造となっている.その意味では,組合も事業者もいずれも「被支援者」の位置づけとなる.よって,組合の果たす役割は重要である.

ところが,経済産業省「平成28年度伝統的工芸品産業支援事業報告書」では,組合に対する満足度が38.2%であるのに対し,不満足度は49.9%と,不満を感じている事業者の方が多く,事業者は組合に補助金申請や販路開拓についてサポートを受けたいと考えている,と指摘している[5].また、MRTCで2018年に九州地区の伝統工芸事業者を対象に実施した質問紙調査では、事業者は産地組合の活動への参加や技術交流の取組に対して,必ずしも積極的・肯定的に受け止めていない状況が浮かび上がってきた.この調査を扱った研究では,組合は事業者の持つ様々なニーズに応える必要性がある,と指摘している[6].

そこで,MRTCでは九州7県の産地組合と,福岡・佐賀の産地事業者を対象に,それぞれ産地支援・振興に関する受け止めや問題意識について回答を求め,事業者の意識と組合の施策との間に存在するギャップについて検討を行うこととした.

この調査を通じて,伝統工芸産地が受けるべき支援の在り方の基礎的知見を探るのが本研究の目的である.

研究の方法

産地組合と産地事業者との意識の差を抽出することを目標に,2種類の対象群(「産地組合」と「産地事業者」)に対して以下の要領でそれぞれ質問紙調査を実施した.

産地組合を対象とした「調査1」の概要

- 調査対象:九州地方7県における経済産業大臣指定伝統的工芸品の生産に関係する35産地組合・団体(福岡県8,佐賀県10,長崎県4,熊本県4,大分県1,宮崎県2,鹿児島県6).

- 調査方法:質問紙への直接記入方式で,郵送による配布・回収.回収された質問紙は18組合・団体(回収率51.43%),有効回答は18通(有効回答回収率51.43%).

- 調査期間:2019年6月6日~7月17日

- 調査内容:以下の(1)~(6)の内容について質問項目を設定し,質問票を作成した.

- (1)「組合・団体事業活動の取組状況について」13項目

- (2)「組合・団体事業活動の今後の取組方針について」15項目

- (3)「 組合・団体の運営方針や体制の現況について」12項目

- (4)「キャッシュレス決済について」10項目

- (5)「ふるさと納税制度について」5項目

- (6)「伝統的工芸品への支援策について」16項目

上記(1)~(5)では,「全くあてはまらない」を1,「とてもあてはまる」を5に,また(6)では,「全くそう思わない」を1,「とてもそう思う」を5とする5点リッカート尺度で回答を求めた.なお,使用した尺度は,経済産業省が過去に実施した調査で用いた質問紙等を引用ないしはこれらを参考に作成した[7].

産地事業者を対象とした「調査2」の概要

- 調査対象:福岡県と佐賀県における経済産業大臣指定伝統的工芸品の生産に関係する370事業者.内訳は福岡県198事業者(博多織30,久留米絣24,小石原焼44,上野焼13,八女福島仏壇26,博多人形52,八女提灯9),佐賀県172事業者(伊万里・有田焼109,唐津焼63).

- 調査方法:質問紙への直接記入方式で,クロネコDM便による配布,郵送による回収.回収された質問紙は57事業者(回収率15.41%),有効回答は57通(有効回答回収率15.41%).

- 調査期間:2019年8月8日~9月19日

- 調査内容:最近の経営状況(生産量・総売上・経常利益)について尋ねたほか、以下の(1)~(10)の内容について質問項目を設定し,質問票を作成した.

- (1)「現在の経営上の問題点について」4項目

- (2)「産地全体の売上減少の原因について」5項目

- (3)「産地全体で今後注力すべき取組について」7項目

- (4)「雇用就業環境に関する課題について」7項目

- (5)「高齢従業員の雇用について」7項目

- (6)「若年者採用の際の課題について」10項目

- (7)「ふるさと納税制度について」9項目

- (8)「伝統的工芸品への支援策について」14項目

- (9)「産地組合・団体の運営について」10項目

- (10)「キャッシュレス決済について」12項目

上記(1)~(7)では,「全くあてはまらない」を1,「とてもあてはまる」を5に,また,(8)~(10)では,「全くそう思わない」を1,「とてもそう思う」を5とする5点リッカート尺度で回答を求めた.なお,使用した尺度は,経済産業省が過去に実施した調査で用いた質問紙等を引用ないしはこれらを参考に作成した[8].

調査結果

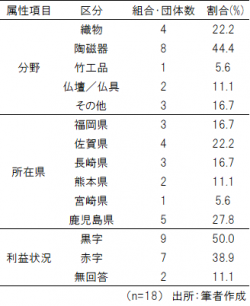

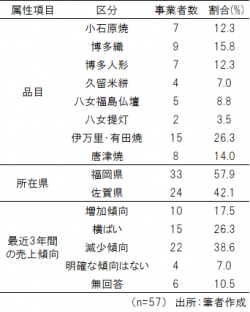

調査1の回答組合・団体の製造分野,所在県,利益状況や,調査2の回答事業者の製造品目,所在県,最近3年間の売上傾向の内訳は,表2と表3の通りであった.

調査1と調査2で共通していた質問項目は「伝統的工芸品への支援策について」「産地組合・団体の運営について」「キャッシュレス決済について」「ふるさと納税制度について」であった.

考察

「産地組合」と「産地事業者」の間に存在する意識ギャップ

国の支援に対する意識

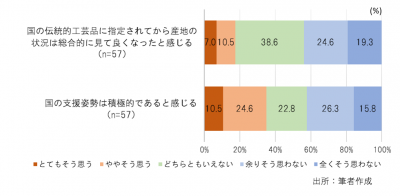

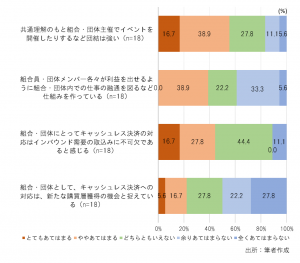

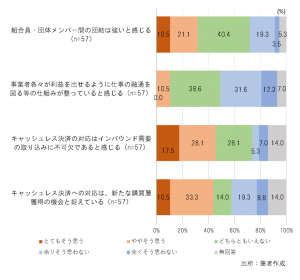

まず、2つの調査で同じ質問文で「国の支援に対する意識」を尋ねている2項目について比較を試みた(図1,図2).

特に「国指定の伝統的工芸品に指定されてから産地の状況は総合的に見てよくなったと感じる」という質問では,調査1で「そう思う(とてもそう思う+ややそう思う)」が40.0%を占めたのに対し,調査2では17.5%に留まっている.また,「国の支援姿勢は積極的であると感じる」という質問では,調査1で「そう思う」は55.6%に上ったが,調査2では35.1%に留まった.

いずれの項目においても,国による伝統工芸支援を肯定的に受け止めている産地組合の割合が高いのに対し,事業者側は「そう思わない(余りそう思わない+全くそう思わない)」と感じている割合の方が高い.同じ国からの支援を受けている2者であるが,その受け止めについて差が生じていることがわかる.

次に,2つの調査で質問文は若干の差異があるが、ほぼ同じ趣旨の質問をしている4項目について比較を行った(図3,図4).

産地組合メンバーの団結力

最初の2つは「産地組合メンバーの団結力」に関する項目である.

調査1における「共通理解のもと組合・団体主催でイベントを開催したりするなど団結は強い」という質問では,「あてはまる(とてもあてはまる+ややあてはまる)」は55.6%に上っているのに対し,調査2における「組合員・団体メンバー間の団結は強いと感じる」という質問で「そう思う」は31.6%(有効回答割合で33.3%)に留まっている.

また,調査1での質問文「組合員・団体メンバー各々が利益を出せるように組合・団体内での仕事の融通を図るなど仕組みを作っている」では,「あてはまる」が38.9%であるのに対し,調査2における「事業者各々が利益を出せるように仕事の融通を図る等の仕組みが整っていると感じる」で「そう思う」と答えたのは10.5%(有効回答割合で11.3%)であった.

まとめ

2つの調査結果の考察を通じて、「産地組合」の現在の取組や今後の方針と,「産地事業者」が期待する産地組合の取組や方針との間には,意識的なギャップがあることがわかった.

本研究の限界と今後の課題

本研究の限界としては,以下の3点が挙げられる.

一点目は,調査1と調査2とで調査範囲に差があったことである.前者は九州7県に及んでいるが,後者は福岡県と佐賀県の2県のみであった.同じ伝統工芸産業に携わる対象群ではあるが,今後は調査範囲を同等にしたデータ比較が必要である.

二点目は,調査サンプル数の少なさである.調査2の有効回答回収率は15%余りに留まっており、福岡県では回答事業者がなかった品目もあった.今後は郵送回収ではなく,留置回収法といったより確実な回答の回収方法を考慮すべきである.

三点目は,伝統工芸品の品目が持つ特性によって,問題解決の優先順位が異なる点を反映できる尺度設定ができなかったことである.例えば,提灯はインバウンド向けの商品展開が難しい品目であるため,既存の製品に依らない取組が優先する可能性が高い.また,趣味という入り口から消費される傾向がある陶磁器や織物等と異なり,仏壇や提灯は必要性によって購入される品目であり,消費者へのアプローチ手法が異なる可能性がある.今後,品目毎の特性に注視した伝統工芸品の分類枠組みの提示が必要である.

以上を踏まえ,伝統工芸産地へのより的確な支援構造・枠組みの提示に向けて,解決すべき諸課題の絞り込みや優先順位付けをさらに進めていく所存である.

謝辞

アンケート調査の実施に当たっては,回答に協力してくださった九州地区の伝統工芸産地の各組合・団体や事業者の皆様に大変お世話になりました.ここに記して感謝の意を表します.

脚注

- ↑ 伝統的工芸品産業振興協会,伝統的工芸品指定品目一覧,https://kyokai.kougeihin.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/20190412_02.pdf (2019年9月12日閲覧)

- ↑ 九州経済産業局,「九州の伝統的工芸品」パンフレット,https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/seizo/dento/pamphlet.pdf (2019年9月12日閲覧)

- ↑ 釜堀文隆,伝統的工芸品産業の数量化を用いた問題解決手法について,九州産業大学伝統みらい研究センター論集,九州産業大学伝統みらい研究センター,Vol.1,2018年,pp.11-24

- ↑ 大淵和憲,九州の伝統工芸に関する調査の際の分析手法と利用方法,九州産業大学伝統みらい研究センター論集,九州産業大学伝統みらい研究センター,Vol.2,2019年,pp.25-56

- ↑ 経済産業省,平成28年度伝統的工芸品産業支援事業(伝統的工芸品関連事業者の自立化に向けた調査)報告書,三菱UFJリサーチ&コンサルティング,2017年,https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/pdf/houkokusyo.pdf (2019年11月5日閲覧)

- ↑ 大淵和憲,伝統工芸産業事業者の産地組合に対する意識の検討,日本デザイン学会第66回春季研究発表大会,2019年,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/66/0/66_146/_article/-char/ja/ (2019年11月5日閲覧)

- ↑ 主なものとしては,経済産業省,前掲報告書,pp.236-247,https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/pdf/houkokusyo.pdf (2019年11月5日閲覧)

- ↑ 主なものとしては,経済産業省,前掲報告書,pp.248-259,https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/pdf/houkokusyo.pdf (2019年11月5日閲覧)