シェアリングサービスの利用に関する研究

- 小原拓也 / 九州大学 大学院芸術工学府

- OHARA Takuya / Graduate School of Design, Kyushu University

- 田村良一 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- TAMURA Ryoichi / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Sharing Service, Service Platform

- Abstract

- The market for sharing services has been expanding in recent years. The Japanese government has high hopes for the growth of this movement. At the same time, however, sharing services are less prevalent in Japan than in other countries, and many people are still concerned about the use of sharing services. First, we examine the "input items" and "necessary operations" in the registration process, which are the first barriers to using sharing services. Secondly, the items raised are classified. Third, we classify the services based on the items and discuss the characteristics of each group.

目的と背景

近年シェアリングサービス市場が拡大している。この動きによる周辺ビジネスの成長など、日本政府の期待も大きい[1]。 一方で、日本ではシェアリングサービスが諸外国に比べて普及しておらず、シェアリングサービスの利用に関して懸念を抱く人も未だに多い[2] シェアリングサービス自体の定義も文献により様々である。また、シェアリングサービスの業種による分類は存在するものの、利用者の利用意向と密接に関わると予想される登録手続き体の内容に沿った類型化や利用上の懸念事項に関する研究は、管見の限りみられない。 そこで本研究では、シェアリングサービスを利用する際に最初の障壁となる登録手続きとについて登録内容に沿った類型化を行い、サービスの現状と類型化したグループごとの特徴明らかにすること目的とする。 なお本研究におけるシェアリングサービスとは、参考文献[3]をもとに「資産、リソース、時間、スキルをこれまで不可能だった規模で共有できるようにしたもので、従来型サービスを除いたもの」とすることとした。

研究の方法

1.既存のシェアリングサービスの分類方法について整理するため、既存の研究や文献の調査を行った。2.一般社団法人シェアリングエコノミー協会に加盟しているシェア会員が提供するサービスの中から、前述した本研究でのシェアリングサービスの定義に一致するものを選出した。3.選出したシェアリングサービスに実際に会員登録を行い、登録に必要な入力項目と必要操作を抽出した。4.抽出した登録に必要な入力項目と必要操作について、数量化理論III類を用いて潜在変数を導き、シェア対象によってどのような差異が見られるかを明らかにする。5.登録に必要な入力項目と必要操作を「ユーザーの決定の自由度」、「入力方法」、「個人情報」という3つの観点から分類し、各シェア対象のサービスの会員登録にどのような特徴があるか考察した。

結果

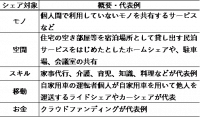

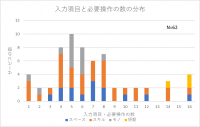

1.シェアリングサービスは、シェアの対象となるものによって分類されることが多い分かった。その代表的な例として、総務省の「モノ」「空間」「スキル」「移動」「お金」といったシェア対象によるシェアリングサービスの分類を表1に示す。 2.該当するシェアリングサービスは79種類存在したが、実際に調査可能であったサービスは66種類であった。また、事前の会員登録が必要ないものを除外し他結果、62サービスとなった。 3.抽出された入力項目・必要操作は「ユーザー名」「氏名」「パスワード」など、任意のものも含めて44項目であった。 62サービス全体では、項目数が1~16の幅があり、5項目であるサービスが最も多く、4項目、6項目であるサービスが次いで多い結果となった。シェア対象別にみていくと、シェア対象「スペース」では、7項目のサービスが最も多く、3~16項目の幅があった。シェア対象「スキル」では、4項目のサービスが最も多く、1~16項目の幅があった。シェア対象「モノ」では、5項目のサービスが最も多く、9項目以上のサービスが存在しなかった。シェア対象「移動」では、13項目以下のサービスが存在せず、14項目、16項目のサービスのみが存在した。これらをまとめたグラフを図に示す。 4.相関係数の差が意向小さくなる成分3までを用いて散布図を作成した。成分1-2の散布図を見ると、シェア対象「スペース」のサービスは第1、第2、第4象限に渡って分布し、シェア対象「スキル」のサービスは第1、第4象限に分布し、シェア対象「モノ」のサービスは第1象限のみに分布し、シェア対象「移動」のサービスは第1象限のみに分布した。同様に成分1-3の散布図を作成すると、シェア対象「スペース」のサービスは第1、第3、第4象限に渡って分布し、シェア対象「スキル」のサービスは第1、第4象限に分布し、シェア対象「モノ」のサービスは第1、第4象限に分布し、シェア対象「移動」のサービスは第1、第4象限に分布した。

考察

まとめ

脚注

- ↑ 総務省 ウェブページ, https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242110.html (最終閲覧2020年7月5日)

- ↑ PWC japan, 国内シェアリングエコノミーに関する意識調査 2019

- ↑ 内閣官房シェアリングエコノミー促進室https://cio.go.jp/share-eco-center/ (最終閲覧2020年7月5日)など9つの文献