“家出少女”の研究および問題提起

- 中村奈桜子 / 九州大学大学院 芸術工学府

- Nakamura Naoko / Graduate School of Design, Kyushu University

- 尾方義人 / 九州大学大学院芸術工学研究院

- Ogata Yoshito / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Social Networking Service, Youth Support , Documentary Video

- Abstract

- While SNS (social networking services) such as Facebook and Twitter are widely used, there are young people who want to stay out. Young people call themselves "runaway girls" and interact with people on the Internet. I researched support for these young people and produced a documentary video.

目次

目的と背景

FacebookやTwitterといったSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が広く利用される中、自らを“家出少女”と名乗り、インターネット上の見知らぬ人とやり取りする若者の様子がうかがえる。こうしたSNS利用がきっかけで若者が被害に遭う例も報道されている。

また、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられる。この法改正は若者の自立を促すことを目的としているが、居場所を求める若者にとってどのように影響するか検討する必要がある。

本研究ではこの“家出少女”を切り口に調査を進め、得た情報をもとに「若者がより安全に過ごすために大人に何ができるのか」と考える機会を、デザインからのアプローチによって与えることを目的とする。

研究の方法

“家出少女”を基軸にSNS上の発信の分析や文献調査、関係者へのインタビュー調査を行い、居場所を求める若者の存在や現在の若者・児童支援の現状について把握する。加えて、2022年から施行される18歳成人の法改正について、内容をはじめ弁護士や若者の自立支援を行う団体スタッフの見解、現在の18歳の意見などを調査し、得た情報も踏まえて今後の影響を予測する。

調査後、集めた事実を伝える手段として選んだドキュメンタリーを制作する。得た事実を参考に台本を構成後、撮影や録音、編集等を行い、目的に合致したドキュメンタリーを制作する。

調査と考察

1.SNS調査

SNSの一つであるTwitterにて、「#家出少女」と検索し、関連するツイートの数や呼びかけの内容を把握した。関連するツイートの調査では、一つのアカウントが複数回発信している場合もあるため、「#家出少女」で検索した際に挙げられるアカウント数を数えた。2018年4月25日、14時から26時(12時間分)に調査を行い、結果の数は以下に記載している通りである(図1)。

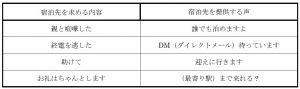

宿泊先を求めるツイート、提供を呼びかけるツイートの内容には主に以下のような表現が見られた(図2)。 また、宿泊先の提供を呼びかけるツイートの中で、28個のアカウントの内6個から援助交際を示唆する内容や性的な表現を含む呼びかけも見られた。

2.インタビュー調査

本研究では、若者が生活をする上で悩みや問題を抱えた際の相談を福岡市で受け付けている特定非営利活動法人そだちの樹の橋口千穂さん、そだちの樹で弁護士を担う安孫子健輔さん特定非営利活動法人の自立援助ホームであるかんらん舎ホーム長の中嶋さんを対象にインタビュー調査を行った。

若者の自立支援の現状

まず、家出の問題も含め、居場所を求める若者の現状についてそだちの樹の橋口千穂さんに聞き取り調査を行った。2012年に設立されたそだちの樹では、児童養護施設を退所した18歳以上の若者や里親から自立した若者のアフターケア事業に始まり、虐待を受ける児童・若者や学校へ通うことに困難を抱える児童、学校関係者など内容の種類・対象者を限らずに相談を受け付けている。

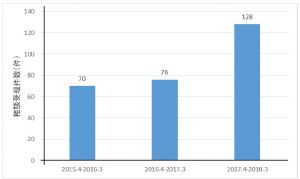

聞き取り調査の結果、2018年5月28日段階では2・3日に1件のペースで新規の問い合わせがある状況が続くこと、そだちの樹のスタッフは5人で運営しているため相談の対応に追われていること、相談受理件数は2017年度で128件受け付けたこと等が明らかになった[1]。また、そだちの樹が公開している下記資料から2017年度に相談受理件数が急増していることが分かるが、これはMex(ミークス)という悩みの種類や住まいの都道府県から若者の支援を行う団体を紹介するwebサイトにそだちの樹の情報を掲載するようになったことが一番の起因となっている(図3)。Mexに情報を掲載してからは、福岡にとどまらず全国各地から相談を受ける頻度が上がったとのことだった。

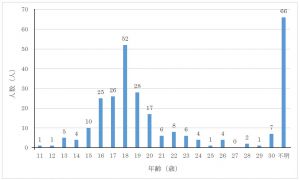

また、相談者の年齢分布を見ると最も多いのが年齢不詳の66人である。これは、そだちの樹が相談を受け付ける際に相談者の年齢開示を任意としていることと、若者に限らず行政機関や施設職員、保護者からの相談を受け付けていることが要因に挙げられる。次に多く挙げられるのは18歳の若者による相談であるが、これは18歳で児童養護施設を退所し自立を試みる若者が多くを占めるためと聞き取り調査で明らかになった(図4)。

この話題に関連して、18歳・19歳の若者たちは児童としても成人としても扱われない「法律の隙間」の中で居場所を求める必要があるという話が印象的であった。例えば児童養護施設退所後に18歳で自立を目指す若者がいた際に、保証人のサインが得られないことから部屋を借りるために大家に直接出向き事情を説明したり、保証人のサインなしで部屋を借りることができる物件を探す必要があったりと契約を行うために一般の18歳の若者や成人以上に労力がかかってしまう。また、児童養護施設や行政の児童相談所は、現行の児童福祉法に基づき18歳未満を対象者としているため、18歳・19歳の若者の居場所は法の下で保護されていないという話であった。

これらの聞き取り調査から、居場所を求める若者たちは日本全国に存在するものの対応する団体や組織の数が不十分であると考えられる。加えて、保証人を持たない18歳・19歳の若者にとってはアフターケアの必要性も高いものであると考察する。

18歳成人の民法改正

成人年齢が、2022年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げられる。政府広報オンラインによると、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきた中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成人年齢が18歳に引き下げられることになったという。なお、ヨーロッパの主要国であるイギリス、ドイツや中国など世界の多くの国では成人年齢が18歳に定められていることから、世界の国際基準に合わせる狙いもある[2]。この18歳に成人年齢を引き下げる民法改正は、“家出少女”たちのように居場所を求める若者にとってどのような影響があるのか、特定非営利活動法人そだちの樹で弁護士を担う安孫子健輔さんに聞き取り調査を行った。

その結果、居場所を求める若者にとっては生活に要する契約が保護者の同意なく行うことができる点が、自立を促すきっかけになるだろうと推測していることが分かった。例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、現在では未成年の場合は親の同意が必要となる。しかし、両親がいない、保護者と連絡が取り難い未成年にとっては、貸家の持ち主と直接相談を行った後部屋を借りるなど保証人を必要としない手段の検討が必要になり、自立を断念する例もあったという。こうした若者にとっては、親の同意がなくとも自らの意思で契約を行うことができる点から、居場所をこれまでより確保しやすい環境となると考えられる。一方で、聞き取り調査の中で、18歳以上の若者が社会の中で大人として扱われる点で懸念があるとも述べていた。現段階で20代前半の成人が消費者トラブル等の失敗をした際に、相談窓口は限られており数としても少ないという。その状況の中成人年齢が18歳へ引き下がるため、18歳、19歳の若者で契約のトラブルに巻き込まれた時の対応を支援の枠組みとしてさらに整備していく必要があるとのことだった。また、特定非営利活動法人の自立援助ホームかんらん舎ホーム長の中嶋さんにも18歳成人の法改正について聞き取り調査を行った際も、社会で18歳が大人として認められることは同時に責任感も伴ってくるということであるため、若者が失敗をしても安全に相談ができる社会の枠組みが必要であると安孫子さんと同様の不安を述べていた。

18歳成人の法改正は、自立を試みる若者にとって契約を自ら行うことができる点は、より生活基盤を整える上で効果があると言えるが、一方で彼らがトラブルに巻き込まれた場合の想定も必要であり、支援の拡大化が必要であると考えられる。

3.公開資料の調査

福岡市こども総合支援センターが公開している事業概要によると、児童相談所への母親からの相談は合計12,262件のうち66.0%の8,096件を占める。また、主たる虐待者の推移の図を見ると、虐待者の総数が年度ごとに増加していると同時に、いずれの年も実母による虐待の割合が高い。上記から、若者たちの家出の原因である家庭に対して、母親に対する支援の強化も家出の減少につながるのではないかと考察する。

4.ドキュメンタリーについての調査

ドキュメンタリー制作者らの著作によると、「ドキュメンタリーの定義は作者が自ら定めるもの」という共通認識がある。制作経験がある人々が考えた定義の例から、ドキュメンタリーは「真実を映すもの、真実を客観的に伝える手段」ではなく、「映し出されるものは真実とは限らず、制作者によって表現されたものである」と考えられる。

最終提案

1.作品の流れ

ドキュメンタリーの冒頭に18歳成人の法改正について伝え、このまま法改正を待つばかりでいいのかと家出少女を例に問題提起を行う。若者たちが居場所を求める現状や法改正に伴う懸念、家出の根源である家庭へのアプローチなど取材を通して話を伺い、将来の若者たちのために私たちができることを考える必要があると訴える。

2.出演者

ドキュメンタリーでは、3人の関係者に話を伺う様子を撮影した。若者の居場所の考察や、若者への社会支援の現状をそだちの樹のスタッフに、18歳成人の民法改正による若者への支援の変化の見込み、法改正に伴う懸念について弁護士の安孫子さんに、“家出少女”の背景にある家庭への長期的な取り組み・支援の一例を、産前産後サポート事業を行う豊福さんに取材し、話を伺う様子を撮影した。

3.構成台本の作成

前述の作品の流れを参考に構成台本を作成した。構成台本は、場面ごとの時間、累計時間、場面(カット)、効果音・BGM、ナレーションの5要素を用いて作成した。

4.ドキュメンタリーの制作

構成台本をもとに撮影・編集を行い、右記のようなイメージでドキュメンタリーを制作した(図1)。

まとめ

本研究では、多くの人々に居場所を求める若者の存在を伝えていく必要があると考え、ドキュメンタリーというデザインからのアプローチによって視聴者に考えを促すよう、制作を行った。今後は取材を通して関わった方々をはじめ、若者への自立支援を行う方やこの状況を知らない人に実際に作成したドキュメンタリーを見てもらい、さらにブラッシュアップを重ねていく。

参考文献

- [1]特定非営利法人そだちの樹|ここライン 運用状況のご報告 (2018),https://sodachinoki.org/documents/20180511report.pdf

- [2]政府広報オンライン | 18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(2019),https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html