「子ども自身が身近だと感じる居場所の研究」の版間の差分

(→結果と考察) |

(→結果と考察) |

||

| 178行目: | 178行目: | ||

==結果と考察== | ==結果と考察== | ||

| − | + | 文献調査では、子どもにとっては多様な居場所を持つことが望ましいとされており、近年の子どもを取り巻く環境の変化により、異世代交流や、家庭・学校の先生以外の多様な他者との交流が可能な地域社会と関わりを持てる場、安心できる放課後の居場所等が求められていることが分かった。<br> | |

| − | + | 事例調査では、対象とする居場所の特徴として、週2∼3で行っている団体もあれば、月1・2回の開催や不定期開催の団体もあった。また、居場所として、公民館や古民家または一軒家を活用している団体が多かった。内観は雑多な感じの場が多く、子ども達の過ごし方や用途に合わせてスペースを区分けしている場が多く見受けられ、子ども達が思い思いに過ごせる空間づくりがなされていた。<br> | |

| − | フィールド調査では、 | + | フィールド調査では、<br> |

子ども達が居場所を知る方法としては、どの居場所も子ども達の間での口コミがほとんどで、子ども食堂では、できたばかりの時は学校に配られるチラシを見て居場所を知る子がほとんどであった。子ども食堂では、Facebookを活用した発信が盛んに行われているが、その情報発信をチェックしているのは親やボランティアとして参加したいと思っている人達であった。子ども達はSNSではなく、実際に居場所に行った友達から様子を聞いて、最初は興味本位で訪れていると考えられる。また、美容室と子ども食堂共に、初めて来る子どもは複数人で連れ立って来る子が多く、絵本屋さんも初めて来る子はお母さんと絵本を買いに来る子がほとんどだ。2回目からは、美容室と絵本屋さんは一人でふらっと来る子もいる。子ども食堂は、2回目以降も、複数人で連れだ立って来る子が多い。美容室と絵本屋さんはほぼ毎日、長時間空いているため、いつ行っても大丈夫だと子ども達が認識していることが影響していると考えられる。一方で、子ども食堂に関しては、月に数回かつ決まった時間内での開催であるため、皆来る日が自動的に重なり、複数人で約束をして来ていると考えられる。また、最初は興味本位でも、次回もまた来たいと思う要因の1つとしては、運営者や他の来訪者との関係性の構築にあると考える。子どもは自分の名前を覚えてもらえたり、同じ居場所に訪れる地域住民の人と顔見知りになり、その人や運営者に地域内の他の場で会った時に声をかけてもらえたりすることで、自分を受け入れ気にかけてくれている、輪の中に入れているという感覚になるのではないかと考える。また、自分から進んで手伝いを申し出る子もいたり、自分より年下の子の面倒を見る子もいて、自分も役に立っているという感覚を得ることも影響していると考えられる。もう1つの要因としては、子どもが過ごす居場所の空間が挙げられる。子どもの居場所の多くは、家に近い生活感のある内観になっており、何をして過ごしてもよく、遊び道具等もそろっているため、自由度が高く、子ども達は固くなることなく、リラックスして思い思いに過ごすことができていると考える。このような過程を経て、子どもと居場所の距離感が縮まり、いつしか自分にとって身近な場所になっているのだと考えられる。美容室や絵本屋さんは、電話やトイレを借りにきたり、水を飲みに来たりと、自由気ままに訪れたり、困ったことがあったら来る子が多い。一方で、子ども食堂では、そういった光景はあまり見られない。空いている日時も関係していると考えられるが、子ども達の中にはお金の事を気にする子も少なからずいて、そこに引け目を感じている子もいるのではないかと考える。子どもながらに感じ取る部分があり、あまり意識していなくともどこかで遠慮している子もいるのではないかと考える。しかし、子どもにとってこの場が拠り所になっていることは間違いない。子ども食堂は他の事業を並行して行っているところもあり、そこに来ている子どもや地域の大人など、様々な方々が訪れ、そういった人と関わりを持てる機会も多い。子どもにとって居場所は1つではなく多様な居場所を持つことが望ましい。また、子どもによって性格・特徴も様々であり、自分にとって良いと思える場や身近だとかんじるポイントも異なる。そういったことも踏まえ、子どもにとって身近と感じられる居場所の条件を導出することが重要であると考える。 | 子ども達が居場所を知る方法としては、どの居場所も子ども達の間での口コミがほとんどで、子ども食堂では、できたばかりの時は学校に配られるチラシを見て居場所を知る子がほとんどであった。子ども食堂では、Facebookを活用した発信が盛んに行われているが、その情報発信をチェックしているのは親やボランティアとして参加したいと思っている人達であった。子ども達はSNSではなく、実際に居場所に行った友達から様子を聞いて、最初は興味本位で訪れていると考えられる。また、美容室と子ども食堂共に、初めて来る子どもは複数人で連れ立って来る子が多く、絵本屋さんも初めて来る子はお母さんと絵本を買いに来る子がほとんどだ。2回目からは、美容室と絵本屋さんは一人でふらっと来る子もいる。子ども食堂は、2回目以降も、複数人で連れだ立って来る子が多い。美容室と絵本屋さんはほぼ毎日、長時間空いているため、いつ行っても大丈夫だと子ども達が認識していることが影響していると考えられる。一方で、子ども食堂に関しては、月に数回かつ決まった時間内での開催であるため、皆来る日が自動的に重なり、複数人で約束をして来ていると考えられる。また、最初は興味本位でも、次回もまた来たいと思う要因の1つとしては、運営者や他の来訪者との関係性の構築にあると考える。子どもは自分の名前を覚えてもらえたり、同じ居場所に訪れる地域住民の人と顔見知りになり、その人や運営者に地域内の他の場で会った時に声をかけてもらえたりすることで、自分を受け入れ気にかけてくれている、輪の中に入れているという感覚になるのではないかと考える。また、自分から進んで手伝いを申し出る子もいたり、自分より年下の子の面倒を見る子もいて、自分も役に立っているという感覚を得ることも影響していると考えられる。もう1つの要因としては、子どもが過ごす居場所の空間が挙げられる。子どもの居場所の多くは、家に近い生活感のある内観になっており、何をして過ごしてもよく、遊び道具等もそろっているため、自由度が高く、子ども達は固くなることなく、リラックスして思い思いに過ごすことができていると考える。このような過程を経て、子どもと居場所の距離感が縮まり、いつしか自分にとって身近な場所になっているのだと考えられる。美容室や絵本屋さんは、電話やトイレを借りにきたり、水を飲みに来たりと、自由気ままに訪れたり、困ったことがあったら来る子が多い。一方で、子ども食堂では、そういった光景はあまり見られない。空いている日時も関係していると考えられるが、子ども達の中にはお金の事を気にする子も少なからずいて、そこに引け目を感じている子もいるのではないかと考える。子どもながらに感じ取る部分があり、あまり意識していなくともどこかで遠慮している子もいるのではないかと考える。しかし、子どもにとってこの場が拠り所になっていることは間違いない。子ども食堂は他の事業を並行して行っているところもあり、そこに来ている子どもや地域の大人など、様々な方々が訪れ、そういった人と関わりを持てる機会も多い。子どもにとって居場所は1つではなく多様な居場所を持つことが望ましい。また、子どもによって性格・特徴も様々であり、自分にとって良いと思える場や身近だとかんじるポイントも異なる。そういったことも踏まえ、子どもにとって身近と感じられる居場所の条件を導出することが重要であると考える。 | ||

2021年10月26日 (火) 17:06時点における版

- サブタイトルがある場合はここに記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭・ポスター)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 富永由佳 / 九州大学大学院 芸術工学府 ← 氏名 / 所属(筆頭者)

- Yuka TOMINAGA / Kyushu University ← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

背景と目的

近年、少子化や核家族化、都市化といった社会構造の変化により、子どもを取り巻く環境が大きく変化している。地域社会においては、地縁的な繋がりの弱まりや人間関係の希薄化が進み、それに伴い地域の教育力が低下している。

子ども時代の様々な年齢層の人々との触れ合いは、異なる価値観や考え方との出会いであり、それらのやりとりの中で、他者への説明、自分と他人との比較、感情のコントロールなどの社会的なスキルの向上に繋がっている。しかし、このような機会が少なくなた現代の子ども達に対し、人間関係を構築する力や、社会性の減少といった問題が指摘されるようになった。これらのことから、子ども達と地域の大人や異世代の子ども等との、多様な交流の場が望まれるようになり、地域コミュニティの役割が見直され始めた。

子どもの居場所に関しても子ども達が地域の大人、異世代の子どもと触れ合う機会を提供できる環境が求められるようになった。そして、そのような場の提供が近年、増加傾向にある。

一方で、現代の子ども達は、興味や関心、世代の違いを超えてコミュニケーションをとることを苦手と感じ、相互に理解する能力が低下している[1]との指摘がある。また、インターネットを通じたコミュニケーションが子ども達に普及しており、子どもが他者と直接的な関わりを持つ機会が減少している。そのため、子どもの中には、子どものために作られた、地域に住む多世代の人々との交流の機会を併せ持つ居場所に対して、とっつきにくさや、抵抗感を抱いている子もいるのではないかと考える。しかし、多世代交流できたり、思いを受け止めてくれるような大人がいる地域の場が、強制的ではなく、自然に子ども達の生活の一つの場として選択され活用されることが、子どにとって良い影響が与えられることも事実である。

そこで、本研究では、地域に住む多世代の人々との交流の機会を併せ持つ子どもの居場所に焦点を当てる。そして、このような居場所に来る子どもの特性、子ども達がどのようにしてこのような居場所の存在を知り、訪れ、居場所感を高めていくのかについて考察すること、それによって今後の子どもの居場所づくりにおいて、子どもにとって身近な存在となるような場にするための条件を得ることを目的とする。

研究方法

まず、文献等により、既往の研究を整理し、子どもの居場所に関する考え方の変遷や子どもの居場所としてどんな居場所が必要とされているのかを調査し、整理を行う。次に、実際に子どもの居場所として場所の提供を行っているものにどのようなものがあるかをWebサイト等により調査し、実際に運営されている子どもの居場所事例を整理し、その特徴や傾向等について分析する。また、子ども達に活用されている居場所事例のフィールド調査を行い、居場所での子ども達の過ごし方等を観察すると同時に、ユーザーである子ども達と居場所運営者との関係、居場所運営者の考えや居場所の周知方法、運営面での課題等についてヒアリング調査を行う。以上の調査から得られる情報をもとに分析を行い、子ども達にとって身近と感じられる居場所の条件を抽出する。

研究対象

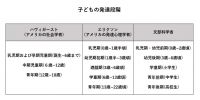

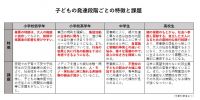

人の生涯をいくつかの段階に分け、その段階の発達の特徴を整理したものを「発達段階」という。アメリカの社会学者であるハヴィガーストとアメリカの発達心理学者のエリクソン、文部科学省それぞれが定義している子どもの発達段階を図1に示し、その発達段階ごとの特徴をまとめたものを図2に示す。一般的には、小学校高学年になると、行為の結果と動機を十分考慮できるようになり、中学生では、思春期に入り、様々な葛藤の中で自らの生き方を模索し始める。小学校高学年の時期の課題として、人・モノ・実社会に直に触れる直接体験の機会が減少していること、中学生の時期の課題としては、思春期に入り、不登校の子どもの割合が大幅に増加する傾向が見られることが指摘されている。また、子ども(小・中学生)時代での、親子関係はもちろん、親や学校の先生以外の大人や友達との交流体験が、成人後の仕事における態度・能力に繋がっている可能性があるとされている[2]。よって、この年代に対しての実社会への興味・関心を持つきっかけづくりの必要性が高いことが分かる。

以上から、本研究で対象とする子どもは、自分の意志で地域内にある自分にとっての居場所を見つけられる子どもとし、主体的な行動・判断ができるようになる小学校高学年から、親の保護から離れ行動範囲が一気に拡大する前の中学生までとする。

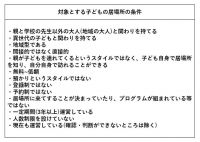

また、居場所については、2000年代以降の辞典では、「身を落ち着ける場所」等の心理的な側面も盛り込まれるようになり、物理的・心理的両方の側面から「居場所」は定義されている[3]。また、中島ら(2007)は、「居場所」は他者から認められたり、他者から自由になって自分を取り戻したりして得られるような「自分の存在を確認できる場所」と定義している。また、人間がもつ重要な要素である「他者との関わり」の視点から、他者との関わりをもつことで自分を確認できる場所を「社会的居場所」、他者との関わりから離れて自分を取り戻せる場所を「個人的居場所」と分類している。本研究においては、「社会的居場所」に注目し、図1に示す条件を満たす場所を研究対象とする。

子どもの居場所に関する文献調査

子どもの居場所に関する考え方の変遷、子どもの居場所としてどのような場所が必要とされているのかを知るため、文献調査を行った。

「居場所」という言葉が登場するのは1980年代であり、学校に行けない子どもに対して設けられた、民営の「フリースペース」、「フリースクール」と称する学校以外の場所を「居場所」として捉えていた。しかし、「学校拒否」の子ども達の数は増加し続け、文部省は1992年、学校が「心の居場所」である必要性を提唱した。文部省の報告書以前は、居場所と言えば心理的な意味を帯びつつも物理的な空間を伴う場所であった。しかし、報告書以降、居場所が必ずしも物理的空間を伴わない形で捉えられるよになった。居場所という言葉は小中学生の不登校児童生徒の問題に関連して用いられることが多かったが、不登校児童生徒の問題としてではなく、学校全体、子ども全体の問題として居場所が論じられるようになった。

近年は、都市化、自然環境の喪失、子どもを狙った犯罪の増加による子どもの安全・安心できる遊び場の不足や、子どもを取り巻く貧困の格差等の社会的課題も相まって、今を生きる子ども達の「居場所のなさ」を指摘する声があがっている。また、他者との直接的な交流を必要としないポータブルゲームやインターネットの占める割合が高くなっている。こういったことから、「異年齢・異世代間での交流や、自由で創造的な遊びを通じて、子どもの心を成長・発達させることができる場」や「家庭や学校以外の多様な他者との交流が可能な地域社会との関わりが持てる場」、「安心できる放課後の居場所」、「子どもが信頼できる大人がいる場」等が求められている。また、1つの「居場所」のみで、「居場所」から得られる心理的機能を全て充足することは困難であり、子どもにとっては、多様な居場所を持つことが望ましいと考えられている。近年の取り組みでは、「学童保育」への民間企業の参入や、障がい児も対象とした「放課後デイサービス」、子どもが一人でも安心して過ごせる場所として食事を提供する「子ども食堂」等も地域で広がりを見せている。

事例調査

子どもの居場所として現在運営されている場

実際に子どもの居場所としてどのような場が運営されているのか全体像を知るため、Webサイトと文献で調査し、その特徴を図2にまとめた。

子どもの居場所の特徴としては、「子どもの性特徴」、「子どもの年齢」、「活動内容」の大きく3つに分けて運営されていることが分かった。本研究で対象となる場としては、何か特別な事情を抱えている子どもだけでなく、全ての子どもが訪れることができ、地域交流ができる場として運営されている、子ども食堂や地域子ども教室等が該当した。

対象とする子どもの居場所

「子ども」「居場所」とそれぞれ「地域」「NPO法人」「集まる」をキーワードに用いて、googleで検索を行い、本研究で条件づけした場に適する子どもの居場所を調査した。

周知方法としては、主にHPとFacebookで周知している団体が多く、他には、LINEやInstagram、note、学校配布用のチラシを活用して周知している。日々の活動記録や次回開催の報告についてはFacebookで行っている団体が多く、Facebook上での運営者と参加者とのやり取りも多く見受けられた。中には、参加した子どもや家族からの口コミで認知度があがった団体もあった。

開催日は、平日と休日どちらも運営している場所が最も多く、次いで、平日のみ運営している場所、休日のみ運営している場所の順に多かった。また、週2∼3で開催している団体が多く、子ども食堂に関しては月に1・2回の開催や不定期開催の団体も見うけられた。

スタッフの人数は、10名程度で活動を行っている団体が多かった。また、ボランティアの募集を募っている団体が多く見受けられ、中には、3年以上を目安に長期的に継続して活動できる人等のような条件を提示している団体もあった。

居場所として、公民館、古民家または一軒家、を活用している団体が多く、中には教会で居場所づくりを行っている団体もあった。外観に関しては、一軒家を活用している団体は、マンガを外に置いてみたりして、子ども達が興味を持ってくれるような工夫を行っていた。内観に関しては、雑多な感じの場が多く、子ども達の過ごし方や用途に合わせてスペースを区分けしている場が多く見受けられ、子ども達が思い思いに過ごせる空間づくりがなされていた。

NPO法人として運営している団体は、寄付や行政・民間の助成金・補助金を活用して活動している。また、他の団体と連携して事業を行っている団体や、自主事業で収益を得て、事業を継続している団体もあった。

フィールド調査

事例調査で得られた、対象となる子どもの居場所の中から、実際に足を運び調査可能な場所をフィールド調査の対象とした。自然と子ども達が集う場になっている「毛髪改善専門美容室 ROSSO hair design」と「子どもの絵本専門店 エルマー」と、子どもの居場所として運営している「特定非営利活動法人 さわら子ども食堂」、「特定非営利活動法人 山王学舎」、「特定非営利活動法人 地域コミュニティセンターこころん」を調査対象とし、子ども達の過ごす様子を観察すると同時に、子ども達の特徴や様子、運営をする上での考えや課題について、ヒアリング調査を行った。各々の居場所の概要を表1に示す。

| 活動名 | 場所 | 建物・施設 | 開催日 | スタッフ | 周知方法 | 概要 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ROSSO hair design | 福岡市長丘 | アパートの1階 | 営業時間:9:00∼18:00

定休日:毎週月曜日、第3日曜日 |

2人 (ご夫婦) |

特にしていることはない | 美容室。子ども達のために駄菓子を売っている。小学生が駄菓子を買いに来たり、子ども達の待ち合わせ場所になったりしている。 |

| エルマー | 春日市 | アパートの1階・2階 | 営業時間:10:00-19:00

定休日:第2火曜 |

2人 | 特にしていることはない | 絵本屋さん。絵本を買いに来る子もいれば、遊んだり、宿題したり、習い事の行き帰りに寄ったりする場になっている。 |

| さわら子ども食堂 | 福岡市早良区 | 風ひかり作業所

(障がい者が働いている場) |

第2・4日曜

子ども食堂:10:30-13:30 |

15名程度 | 学校に配布しているチラシ | 地域の中で「つながりの貧困」をなくすため、安心、安全な子どもたちの居場所をめざしている。 |

| 山王学舎 (子ども食堂) | 福岡市博多区 | 一軒家(2階建て) | 月2回、日曜日:17:00∼20:00 | 2名 | 学校に配布しているチラシ | 食事だけでなく、山王学舎のスペースを開放し、地域の交流や子ども達の遊びも行う。 |

| 地域コミュニティセンターこころん (おひさま食堂) |

糟屋郡篠栗町 | 一軒家(2階建て) | 第2・4金曜日:16:00∼18:00 | 15名程度 | - | 地域の皆さんと共にいろんな居場所づくりを目指している。 |

訪れる子ども達の特徴

どの場も共通しているのは、何か特別な事情を抱えている子もそうでない子も様々な子が訪れていること、習い事や部活等で子ども達自身が忙しくなり、訪れる頻度は減少してはいるが、成長してからも継続して訪れる子はいるということであった。また、どの場も友達と連れ立ってくる子達が多いが、美容室と絵本屋さんでは、一人でふらっと訪れる子も比較的多い。美容室と絵本屋さんでは、長時間過ごす子もいるが、学校や習い事の行き帰りに寄って話をしたり、何も目的はないけどふらっと訪れる子がいる。鍵を忘れて電話を借りに来たり、自転車のチェーンが外れたと言って来たり、何か困ったことがあった時に訪れる子もいる。一方で、子ども食堂では、ご飯を食べるだけでなく、宿題をしたり、遊んだりとそこで思い思いに過ごし、比較的長い時間いる子が多い。さわら子ども食堂では、コロナにより食堂から配布に変えたことで、口コミで人が増え、訪れる層が変化した。子ども食堂で一定の時間を過ごすことに少し敷居を感じていた親御さんも来るようになり、自分を中々表出できない子や悩みを中々言えない子も来るようになった。おひさま食堂では、子どもの中には、食堂を運営するための資金がどこから来ているのかについて質問してきたり、カンパの缶入れにお金をいれるそぶりをしたりする子がいた。

子ども達が居場所を知り訪れるまでの過程

美容室と子ども食堂は、子ども達の間での口コミで居場所の情報が広まっていることが分かった。子ども食堂に関しては、活動が始まって間もない頃は、学校に配布しているチラシを見て子ども達が訪れ、その子達が他の場で様子を友達に話し、そこから口コミで広まっている。絵本屋さんは、絵本を買いに来たことがきっかけでその後継続して子どもが訪れるようになっていた。美容室や子ども食堂は、子どもの間での口コミで広がっているため、後から親が子どもに教えてもらい、このような場があることを知る場合も少なくない。

運営者と子どもの関係性

美容室と絵本屋さんは、子ども達と対等で友達関係のような関わりをすることを意識しており、子ども扱いするのではなく、1人の人として接していた。また、子ども食堂では、支える支えられるという関係ではなく、スタッフ自身の生きがいになっていたり、求められているという感覚が活動のモチベーションになっており、お互いに持ちつ持たれつの関係性になっていた。

子ども達への声かけ

どの場でも共通していることは、できるだけ子ども達の名前を覚えて、名前で呼んでいることだった。美容室と絵本屋さんでは、通りかかった子に行ってらっしゃいとかお帰りなどの声かけを日常的にしており、お店以外の場で会った時にも子ども達に話しかけたりちょっかいを出したりしている。美容室では、初めて来た子がお店の中を覗いているのを見つけたら、外に出て、「駄菓子買いに来たと?おいで」というような声かけをしている。また、子どもと距離を縮めるため、博多弁でしゃべるようにしている。絵本屋さんでは、行ってらっしゃいと声をかけても何も反応してくれなかった子が、お帰りと声をかけてくれるようになったことがあった。子ども食堂では、食堂以外で会った時に声をかけたり、以前来ていたが最近来なくなった子に偶然あった時などに、「今何しよるとー?またおいでねー」などと声をかけている。

居場所で過ごす子ども達の様子

会話について

どの場も日常的な会話をしている子が多く見受けられた。学校や習い事での出来事、たわいのない話をしたり、時には、親には言ってないような事や悩みを話す子もいる。や子ども達の大人との関わりについては、美容室では、運営者と子どものやり取りが多く見受けられた。一方で、絵本屋さんと子ども食堂では、運営者だけでなく、そこに訪れる地域の大人とのやり取りも多く見受けられた。また、美容室と絵本屋さんでは、子ども達自身から話しかけて来る子が多く見受けられた。一方で、子ども食堂に関しては、配布に切り替わっていることも影響しているのか、大人から話かけられて話す子が多く見受けられた。配布の際に、運営者が子どもの名前を覚えていることを知った子どもが、嬉しそうにしていた場面もあった。おひさま食堂では、子どもの中には、食堂を運営するための資金がどこから来ているのかについて質問してきたり、カンパの缶入れにお金をいれるそぶりをしたりする子がいた。

他者との関わりについて

絵本屋さんや子ども食堂では、兄弟ではないが、年上の子が年下の子の面倒を見ている子が見受けられた。また、絵本屋さんでは、子ども達の中には、地域の人と顔見知りになったり、名前を覚えたりしており、道で会った時などにも声をかけあうような仲になっている子もいた。さわら子ども食堂では、年配の方と子どもが親しくなり、おじいちゃんおばあちゃんと孫のような関係になっていた。

過ごし方について

美容室では、駄菓子を選んだり、話しをして過ごす子、たまにお客さんがいない時はたまり場になって子ども同士でだべっている子がいる。絵本屋さんと子ども食堂では、話をしたり、宿題をしたり、遊んだりと、比較的長い時間思い思いに過ごしている。また、絵本屋さんでは、子どもへの悪影響を懸念して、ゲームやスマートフォンの使用を禁止しているため、絵本を呼んだり、紙芝居の読み聞かせをしたり、走り回ったりといった様子が見受けられた。子ども食堂のうち、コロナの影響で現在も配布に切り替えている場では、会話が中心となっている。食堂の時は、手伝いたいと言って自分から進んで作業を手伝ってくれる子もいた。

場を作る上で工夫していること

美容室では、駄菓子を低価格で子ども達に売っていたり、スタンプが10個溜まったら30円の買い物ができるスタンプカードを作ったり、クリクラの水を置いたりしている。絵本屋さんでは、1階部分の真ん中に大きな机があり、そこに座って絵本の読み聞かせをしたり、話をしたりできるようにしてある。2階にも机といす、絵本や紙芝居が置いてあり、子ども達が自由に作業をしたり遊んだりできるようにしている。子ども食堂では、食事は季節の食材や時間や手間をかけないと食べられないものを作るなどの工夫を行っていた。さわら子ども食堂では、配布に切り替えて以降、子ども達の声を聞くため、アンケートコーナーを作って受付の前に子ども達に最近の様子や思っている事を聞いたり、子どもに渡す用の食材の入った袋を用意し、子どもに直接渡して子ども達の様子を知る工夫や、青空絵本の会、サイコロゲームをするなど、子ども達が少しでも楽しめる工夫を行っている。 山王学舎では、子ども達はもちろん運営者である自分達も居心地が良くてこそ、本当に居心地がいいと思える空間になるという考えの元、子ども達が好きそうなマンガや本、玩具を用意している一方、運営者側の趣味の絵や飾り、本や雑誌等も置いてある。おひさま食堂では、

居場所の外観・内観

外観

美容室と絵本屋さんは窓から中が様子が見え、運営者の方もドアから近い距離に居るため、子ども達に気が付きやすくなっている。また、絵本屋さんは、営業時間の間はドアを開けており、出入りしやすく、中の様子も直視できるようになっている。子ども食堂は、入り口や壁に看板やのれんがしてあり、目印となっている。さわら子ども食堂は広い庭が隣接している。おひさま食堂は、棒に風船を沢山くくりつけて置いているため、子ども達によっては、自分の家からも見える。その風船は欲しい子にあげている。また、ちょっとした空間の庭があり、その隣に居間があるため、少し除くと中の様子が見えるようになっている。

内観

どの場も共通していることは、少し雑多な感じで、生活感があったことだ。美容室は空間としては比較的狭い。絵本屋さんと子ども食堂は十分なスペースがあり、子ども達が長居して思い思いに過ごすことができるようになっている。山王学舎は、1階が食事や調理をするところ、2階が勉強や遊びをするところいうように用途によって区分けされている。2階には、新たに屋根裏部屋を作ったり、黒板を作ったりしている。おひさま食堂は、昔の建築様式で作られた建物を活用しており、おばあちゃん家や実家に帰ってきた感になる人が多い。

周辺の環境

どの場も、校区の小中学校から徒歩10∼20分圏内に立地している。また、美容室と絵本屋さん、おひさま食堂は住宅街の一角に立地している。さわら子ども食堂は、住宅街から少し離れた田畑に囲まれた場所に立地しており、山王学舎の子ども食堂は、住宅、会社、飲食店等が入り混じった場所に立地している。

場作り・運営面での課題

美容室では、本来は子ども達は宿題をしたりできるように、長居できるようにしたいが、狭くてできないという広さ・スペースによる子どもの過ごし方の制限が課題となっていた。さわら子ども食堂では、山王学舎の子ども食堂では、よく来る子達が固定化し、内輪ノリのようになってしまうことがあり、初めて来た子が入りづらくなりそうな時がある。おひさま食堂では、コロナ対策のために配布に切り替えてから、人数が増え、1人1人とじっくり向き合う時間がなくなったり、食堂で畑を持っているが、離れたところにあり、大人数で行くことが難しいため、畑で子ども達と野菜等を育てる計画がまだ実行できていないという課題がある。また、子ども食堂で共通していることは、資金調達が難しいことだ。助成金を得たり、寄付を募ったりできるようNPO法人化したという経緯があったり、他の事業を行ってそこから資金を得たりしている。

結果と考察

文献調査では、子どもにとっては多様な居場所を持つことが望ましいとされており、近年の子どもを取り巻く環境の変化により、異世代交流や、家庭・学校の先生以外の多様な他者との交流が可能な地域社会と関わりを持てる場、安心できる放課後の居場所等が求められていることが分かった。

事例調査では、対象とする居場所の特徴として、週2∼3で行っている団体もあれば、月1・2回の開催や不定期開催の団体もあった。また、居場所として、公民館や古民家または一軒家を活用している団体が多かった。内観は雑多な感じの場が多く、子ども達の過ごし方や用途に合わせてスペースを区分けしている場が多く見受けられ、子ども達が思い思いに過ごせる空間づくりがなされていた。

フィールド調査では、

子ども達が居場所を知る方法としては、どの居場所も子ども達の間での口コミがほとんどで、子ども食堂では、できたばかりの時は学校に配られるチラシを見て居場所を知る子がほとんどであった。子ども食堂では、Facebookを活用した発信が盛んに行われているが、その情報発信をチェックしているのは親やボランティアとして参加したいと思っている人達であった。子ども達はSNSではなく、実際に居場所に行った友達から様子を聞いて、最初は興味本位で訪れていると考えられる。また、美容室と子ども食堂共に、初めて来る子どもは複数人で連れ立って来る子が多く、絵本屋さんも初めて来る子はお母さんと絵本を買いに来る子がほとんどだ。2回目からは、美容室と絵本屋さんは一人でふらっと来る子もいる。子ども食堂は、2回目以降も、複数人で連れだ立って来る子が多い。美容室と絵本屋さんはほぼ毎日、長時間空いているため、いつ行っても大丈夫だと子ども達が認識していることが影響していると考えられる。一方で、子ども食堂に関しては、月に数回かつ決まった時間内での開催であるため、皆来る日が自動的に重なり、複数人で約束をして来ていると考えられる。また、最初は興味本位でも、次回もまた来たいと思う要因の1つとしては、運営者や他の来訪者との関係性の構築にあると考える。子どもは自分の名前を覚えてもらえたり、同じ居場所に訪れる地域住民の人と顔見知りになり、その人や運営者に地域内の他の場で会った時に声をかけてもらえたりすることで、自分を受け入れ気にかけてくれている、輪の中に入れているという感覚になるのではないかと考える。また、自分から進んで手伝いを申し出る子もいたり、自分より年下の子の面倒を見る子もいて、自分も役に立っているという感覚を得ることも影響していると考えられる。もう1つの要因としては、子どもが過ごす居場所の空間が挙げられる。子どもの居場所の多くは、家に近い生活感のある内観になっており、何をして過ごしてもよく、遊び道具等もそろっているため、自由度が高く、子ども達は固くなることなく、リラックスして思い思いに過ごすことができていると考える。このような過程を経て、子どもと居場所の距離感が縮まり、いつしか自分にとって身近な場所になっているのだと考えられる。美容室や絵本屋さんは、電話やトイレを借りにきたり、水を飲みに来たりと、自由気ままに訪れたり、困ったことがあったら来る子が多い。一方で、子ども食堂では、そういった光景はあまり見られない。空いている日時も関係していると考えられるが、子ども達の中にはお金の事を気にする子も少なからずいて、そこに引け目を感じている子もいるのではないかと考える。子どもながらに感じ取る部分があり、あまり意識していなくともどこかで遠慮している子もいるのではないかと考える。しかし、子どもにとってこの場が拠り所になっていることは間違いない。子ども食堂は他の事業を並行して行っているところもあり、そこに来ている子どもや地域の大人など、様々な方々が訪れ、そういった人と関わりを持てる機会も多い。子どもにとって居場所は1つではなく多様な居場所を持つことが望ましい。また、子どもによって性格・特徴も様々であり、自分にとって良いと思える場や身近だとかんじるポイントも異なる。そういったことも踏まえ、子どもにとって身近と感じられる居場所の条件を導出することが重要であると考える。

まとめ

本研究では、対象とする居場所が子ども達にとって、自分の居場所となっていくまでの過程を知ることができた。しかし、まだ調査途中の段階であるため、今後は、事例調査を引き続き行い、実際に運営されている子どもの居場所を整理し、その特徴や傾向等について分析を深めていく。それと同時に、現在行っているフィールド調査についても、引き続き追加調査を行い、考察を深めていく。それによって、最終的な子どもにとって身近となるような場にするための条件を導き出す。

脚注

参考文献・参考サイト

- 林 寛子「若者の自立と進路選択に関する研究」(2009.3)

- 文部科学省 「参考資料2 各発達段階における子どもの成育をめぐる課題等について」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1285897.htm (2021年7月閲覧)

- 文部科学省 「子どもの発達ごとの特徴と重視すべき課題」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/gaiyou/attach/1286156.htm (2021年7月閲覧)

- 西村和代・西村仁志「大学学外施設を利用した『子どもの居場所づくり』の意義」(2007)

- 西中華子「居場所づくりの現状と課題」(2014)

- 石本雄馬「居場所概念の普及およびその研究と課題」(2009)