「中心市街地活性化を目的とした歩行者空間活用の意義に関する研究」の版間の差分

(→考察) |

|||

| 18行目: | 18行目: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This paper focuses on activity of people on pedestrianized street in Japan. |

2022年10月18日 (火) 16:58時点における版

- ここにサブタイトルを記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 中川 頌 / 九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻

- Nakagawa Sho / Kyushu-u University

Keywords: Public Design, Pedestrian Paradise

- Abstract

- This paper focuses on activity of people on pedestrianized street in Japan.

目次

背景と目的

近年、「歩いて暮らせるまちづくり」や「社会実験」をはじめ、欧米都市の動向を受けた脱車社会を目指す都市再生の動きがみられ、賑わいの創出や歩行者の快適性と安全性に対する人々の関心が高まっている。このような社会的背景の中で、各地に存在する中心市街地の歩行者専用道路化がどのような状況にあるのか、どのような方向に進もうとしているのかを把握することは、今後の日本の都市のあり方を模索する上で重要になると考えられる。そこで、本研究では、自家用車の乗り入れを規制し、歩行者空間化する街路、トランジットモールや歩行者専用道路化を研究対象とし、中心市街地を歩行者専用道路化をする意義、メリット・デメリットをはっきりとさせ、賑わいのある歩行者空間の実現に関する一知見を得ることを目的とする。

研究の方法

歩行者専用道路に関するweb調査、既往研究の調査、フィールド調査、事例分析を実施し、快適で賑わいのある歩行者空間の実現の成功条件と、どういった場所での歩行者専用道路化が効果的なのかを明らかにする。

事前調査

①歩行者専用道路の歴史について

日本では、1960年代から急速なモータリゼーションが進む中、通行機能を重視した道路整備が行われ、歩行空間・生活空間としての道路の安全性や快適性が失われていった。こうした状況の中、都心部の交通問題および大気汚染等の環境問題の改善を目的として、歩行者天国が始まった。1969年に旭川市の平和通りで日本初の歩行者天国が実施されると、翌1970年には都内の銀座・新宿・池袋・浅草でも歩行者天国が開始され、全国各地へと取り組みが広がっていった。

②全国での歩行者天国の変遷について

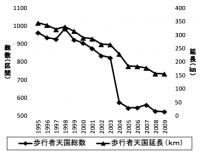

交通規制交通安全施設関係統計によると、1995年から2009年までの全国の歩行者天国の区間数、歩行者天国の距離の延長の変遷は図1のようになっており、ともに減少していることが分かる。

③既往研究について

歩行者の道路利用に関する既往研究をみると、都市・建築・土木分野に関する計画学、交通工学、環境工学、情報学を中心に多岐に渡り、以下の9種類に整理できた。[1]

1) 歩行特性(経路選択、滞留・流動)の定量化に関する論考。

2) 歩行者支援の情報通信技術、サイン計画に関する論考。

3) 歩行者の注視特性、道路の構成要素と景観に関する論考。

4) 道路利用の安全性及び利用者評価に関する論考。

5) 道路利用の合意計画手法及び制度内容に関する論考。

6) 既存の道路網における道路利用の変遷に関する論考。

7) 国外の歩行者主体の道路利用及びその他空間に関する論考。

8) 歩行者主体の道路計画及び利用実態に関する論考。

9) 都市部での歩行者天国の実施に関する論考。

道路の利活用に関しては、形態や空間に注目したもの、利活用実現に至る合意形成や法整備等の取組過程を整理するものが多く、人々のアクティビティに注目した研究は少ない。これらを受けて本研究の視点は、歩行者専用道路における「人の活動」を中心に据えていくこととする。

調査 01 東京の歩行者天国

①公共空間における活動について

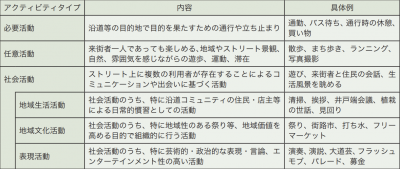

ヤン・ゲールは著書「建物のあいだのアクティビティ」で屋外での活動を三つの活動に分類している。

すべての条件下で行われる活動としてまず挙げているのが「必要活動」である。必要活動とは、通勤通学や、日用品のお買い物、郵便配達や荷物の運搬等、少なからず義務的な要素を含むものであり、必要にかられた活動を指す。この場合、人々にはその行為をしないという選択肢がないため、それを行う空間の形態や質の影響はほとんど受けない。

一方、「任意活動」と呼ばれる活動は空間の形態や質の影響を大きく受ける活動である。任意活動は、利用者自身にその行為を行いたいという意志があり、時間や場所の制約がない場合にのみ行われる活動である。公園での散歩や屋外での飲食、レクリエーションのプログラムに参加するといった行為がこれに当たる。

最後の「社会活動」は、これら二つの活動が発展した合成的な活動であると定義されている。社会活動が他の二つの活動と大きく異なるのは、そこに自分以外の他者の存在があって初めて成り立つという点である。個々の必要活動や任意活動の中で自然発生的に生まれる挨拶や会話、各種のコミュニティ活動や人をただ眺める人間観察といった行為が社会活動と呼ばれる。さらに社会活動は「地域生活活動」「地域文化活動」「表現活動」の 3 つに区分することができる。アクティビティのタイプとその内容・具体例は表1のように整理できる。

そして、都市の屋外空間において任意活動や社会活動をより多く生み出すことが重要であると、ヤン・ゲールは指摘している。

②フィールド調査

歩行者天国の現状と、賑わいのある歩行者空間の実現の間にある差を把握することを目的とする。10月の歩行者天国を観察する。

日時:2022年10月2日 日曜日 ☀️ 最高気温29.6度 最低気温18.9度

方法:動画撮影、行動観察

| 場所 | 時間 |

|---|---|

| 新宿 | 13:00~13:45 |

| 銀座 | 14:15~14:45 |

| 池袋 | 15:30~16:00 |

| 秋葉原 | 16:20~16:45 |

| 浅草 | 17:00~17:20 |

日時:2022年10月9日 日曜日 ☁️➡︎☔️ 最高気温21.1度 最低気温14.3度

方法:動画撮影、行動観察

| 場所 | 時間 |

|---|---|

| 新宿 | 13:00~13:30 |

| 銀座 | 14:00~14:30 |

| 秋葉原 | 16:00~16:30 |

| 雨により中止 |

日時:2022年10月16日 日曜日 ☁️ 最高気温25.5度 最低気温16.1度

方法:動画撮影、行動観察

| 場所 | 時間 |

|---|---|

| 新宿 | 13:00~13:30 |

| 三軒茶屋 | 13:30~14:00 |

| 銀座 | 14:00~14:30 |

| 秋葉原 | 14:30~15:00 |

③web調査

東京の街歩き・散策がテーマのyoutubeチャンネルで、ワンカットの散歩目線で歩行者天国を撮影・投稿している動画を3つ選出し、歩行者のアクティビティに注目して観察した。

調査結果 01

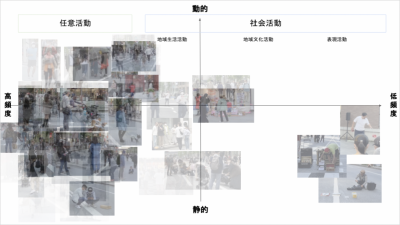

歩行者天国の調査におけるアクティビティのうち、任意活動と社会活動を動的⇔静的、高頻度⇔低頻度の2軸上に表現すると図2のようになった。図の作成は、国土交通省-2.4 ストリートにおけるアクティビティ[2]

を参考にした。

任意活動については、動的なものから順に、ランニング、犬の散歩、人の写真撮影、銀座apple移転先のファザードの写真撮影、銀座パラソル下での休憩・会話・読書が観察できた。

社会活動のうち地域生活活動については、子供たちのかけっこ・白線から落ちないようにする遊び、テレビの取材、団体での犬の散歩、飲食団欒などが観察できた。

社会活動のうち地域文化活動については、観測できなかった。

社会活動のうち表現活動については、銀座と浅草でパフォーマンスをする人が見られた。新宿・秋葉原では物品販売その他パフォーマンス等は道路交通法によって禁止とされており、表現活動をする人はいなかった。

また、銀座の歩行者天国の区間ごとのアクティビティを比較した。(図3)

パラソルの置かれた銀座4丁目、5丁目、6丁目では、パラソルの置かれていない区間に比べて多くのアクティビティが観測できた。

パラソルが置かれた日と置かれなかった日があった銀座5丁目(図3の水色)に注目してみると、パラソルが置かれなかった10月9日は、アクティビティが少なくなることがわかった。

調査 02 日本の中心市街地における歩行者天国

既存の歩行者専用道路化の事例を分析することで、快適で賑わいのある歩行者空間の実現成功のためのポイントを探る。

①調査方法

自家用車の乗り入れを規制し、歩行者空間化する街路、トランジットモールや歩行者専用道路について、webと関連する既往研究を調査した。

②調査項目

地図・都市名・街路の名前・距離・車道幅員・歩道幅員・開催期間・日時・廃止理由・人・活動・設置物の項目を設定した。街路の幅員・距離について記載がない場合は、google streetを用いて測定する。

③整理

そして表を作成して一覧化し、その特徴を整理した。

調査結果 02

東京都9事例、北海道、仙台、宇都宮、神奈川、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡から1事例の歩行者専用道路化の調査結果を表2に示す。そこから以下の特徴を整理した。

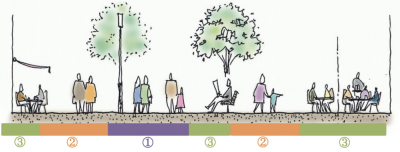

* 歩行者天国を時間の観点で整理すると、恒久的なもの、日時指定によるもの、廃止されたものに分けられること。 * 1998年に廃止された歩行者天国は、原宿、上野、御徒町があげられ、1980年代末からは歩行者天国発のバンドブームに伴って、多数のバンドが路上演奏をするようになり、彼らの出す騒音や見物人の出すゴミに対しての地元から苦情が、歩行者天国廃止に至る原因の1つとなったこと。 * 歩行者空間は、目的地に向かって歩く人のための空間(紫)、沿道建物を覗きながらそぞろ歩きをする人のための空間(オレンジ)、通行人や風景を眺めながら休む人のための空間(緑)に分けられること。(図4)

考察

調査結果01から、地域活動を高める活動である地域文化活動が、観測できていないことがわかる。これは、区画整理して、高層マンション立てて、スーパー誘致して、と言った街の個性を一色にしてしまうトップダウンで行われる都市計画に、ある程度の満足をしてしまう住民が、主体となって活動をすることに熱意を持つきっかけがないことが原因だと考察する。

また、社会活動のうち身体を動かした体験が少ないことがわかる。これは、車道と歩道を並列な直線として捉えるいう固定概念が原因であると考察する。車線という境界線を曖昧にして交差点を広場として捉え、活用することで、より多くのアクティビティを誘発出来ると考えられる。

脚注

- ↑ 道尾淳子, 伊藤恭行, & 久野紀光. (2008). 歩行者専用道路の導入実施実態に関する研究-重要伝統的建造物群保存地区を事例として. 日本建築学会計画系論文集, 73(630), 1759-1766.

- ↑ 国土交通省-2.4 ストリートにおけるアクティビティ[ https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001403590.pdf]

参考文献・参考サイト

- ヤン・ゲール(2011) 建物のあいだのアクティビティ 鹿島出版会

- プロジェクトフォーパブリックスペース (2005) オープンスペースを魅力的にする―親しまれる公共空間のためのハンドブック 学芸出版社

- 園田 聡 (2019) プレイスメイキング: アクティビティ・ファーストの都市デザイン 学芸出版社

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)