散策を誘発する地図のデザイン研究

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 九州大学大学院 芸術工学府 デザインストラテジー専攻 亀井凜太郎 / 曽我部研究室

- Kyushu University Graduate School of Design Design Strategy Major Kamei Rintaro / Sogabe laboratory

Keywords: Stroll, Map

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

背景と目的

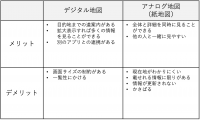

私たちはスマートフォンの普及に伴い、地図の使用頻度が増えていった。地図利用実態調査2016[1]によると、1年間のスマートフォン用インターネット地図の利用率は44.7%に対し、紙地図は26.1%となっており、若い世代ほどその差は開いている。 実際紙地図とデジタル地図を比較してみると、表1のようになり、紙地図はデジタル地図に比べて、ナビ機能や所要時間の表示など利便性は劣るものの、散策といった自由探索との親和性は高いと予想される。

そのため本研究では、散策と紙地図の関係性について調査していき、現状の紙地図における散策を誘発する要因を明らかにしていく。

研究方法

先行研究から散策を誘発する紙地図の現状や問題点を洗い出す。その上で、現状の紙地図の調査、および紙地図の利用実態を調査していく。これらの調査から、紙地図において散策を誘発する要因を明らかにし、検証を行う。

先行研究

地図メディアの違いが自由探索に与える影響に関する調査[2] によると、紙地図を利用した自由探索の場合、「角を曲がる回数が多く狭い範囲をゆっくりとしたペースで探索」していたとある。理由として、紙地図は表示範囲に限りがあるため、その中で探索しないといけないからだと述べられており、ペアが地図を見ながら会話をして細かい路地に入っていくといったような、自由探索らしい行動が見られたと結論づけられていた。

調査

・観光地図の調査・分析

観光地図の現状を把握するため、広域で観光地となっている鎌倉市と、太宰府天満宮を中心とした狭域の観光地である太宰府市の観光地図計15種類(図1)を収集し、調査・分析した。

収集した観光地図はいずれも日本語で書かれており、地図が記載されているものを選んでいる。鎌倉市と太宰府市の観光地図を分析した結果を示す。(表2、表3)

鎌倉市と太宰府市の観光地図を比較したところ、鎌倉市は広い範囲にある観光名所を網羅するため広域の地図が多い。それに対し太宰府市は太宰府天満宮を中心として立体的なイラストを使った詳細な地図が多い。 また地図の縮尺と道幅の細かさには弱い正の相関があった。これは、より拡大された地図ほど複数の幅の道を用いて描かれていることを示しており、利用者が実際の道と地図上の道を照らし合わす上でわかりやすくするためだと推察される。

・観光地図とウォーキングマップの比較調査

観光名所の有無が地図にどう影響しているのか明確にしていくために、太宰府市役所でウォーキングマップを収集し、以前収集していた太宰府天満宮周辺の地図との比較・分析を行った。その結果を右に示す。(表4) 地図に描かれた建物は、太宰府天満宮周辺の地図では、天満宮の詳細なイラストを描き、また写真を用いる。それに対し、市全体のウォーキングマップは一つ一つの建物をおおまかな図形で描いていることが多く、そのほとんどを線のみで、また表面的に描かれている。また、ウォーキングマップは縮尺が書いてあるが、天満宮周辺の地図には縮尺は書かれていないことが多かった。その理由として、天満宮周辺はあまり広くないこと、また地図に詳細なイラストや写真を用いることで縮尺がなくても距離感がわかることが挙げられる。また、ウォーキングマップにはコースが表記してあることが多く、歴史的な建物を巡るものに多いことがわかった。

・観光地図の利用に関する現地調査

実際に観光地図を利用している観光客の現状を把握するため、6/5に現地調査を行った。 調査内容は1時間の観察調査であり、地図を利用/所持している人の人数や年齢、性別や、その気づき等をまとめた 。また調査場所として、鎌倉市にて観光客の多く集まる鶴岡八幡宮と小町通り(図3)を選定した。理由として、鶴岡八幡宮は本宮へ観光するという目的がはっきりしている反面、小町通りは通り内での飲食や買い物が多く行われており、どの店に入るのかという目的は歩きながら決めることが多いと予想されるからである。そのためこれら2つの観光名所を比較していくことで観光地図を利用した散策の実態がより明らかにできると考えた。また、具体的な観察地点は地図上の黒丸(図4)に示す。 以下に鶴岡八幡宮と小町通りで行った調査結果(表5)を示す。 鶴岡八幡宮では、地図を利用/所持している観光客の年齢や性別に若干の人数差はあるものの、大きな偏りはなかった。 団体(2人以上)での観光の場合でも、地図を利用している人は1人だった。1人が持っている地図を皆で覗いており、そこで生まれる会話から観光場所を決めていると考えられる。 また、地図を見ながら本宮へ向かう人はほとんどおらず、本宮から帰る人の方が地図を見ていた。この理由として、目的地である鶴岡八幡宮の近くにて地図で確認することがなく、次の目的地を調べる、またその道順を確認するタイミングである本宮から帰る時に地図を見ているのだと推察される。 小町通りでは、地図を利用/所持している観光客は1人もいなかった。その理由として、小町通りを歩いている観光客は店の看板や呼び込みによって入る店を決めていたからだと考えられる。また、比較的道は狭いのに対し、多くの観光客が歩いていたため、地図を広げながら歩くことは難しいことも理由として挙げられる。

まとめ・今後の展望

ここまで紙地図そのものの調査を中心に行ってきた。そのため今後は、収集してきた紙地図のうち散策を誘発しそうなものとそうでないものを実際に被験者に手渡して散策を行ってもらうといった検証を行う。その中で得られた気づきも参考にしつつ、現状の紙地図における散策を誘発する要因をまとめていく。

参考文献

- ↑ ゼンリン 地図利用実態調査2016 https://www.zenrin.co.jp/product/article/research503/pdf/material05.pdf

- ↑ 地図メディアが自由探索時の行動に及ぼす影響 南部美砂子 https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2019/proceedings/pdf/JCSS2019_P1-7.pdf