中心市街地活性化を目的とした歩行者空間活用の意義に関する研究

- ここにサブタイトルを記載 -

注)

- この雛形は、研究発表(口頭)に適用されます。

- 英文概要は、80ワード程度を目安にご執筆下さい。

- 本文部分は、2,000文字程度を目安にご執筆下さい。

- 見出しの語句は参考例です。

- 「あなた」が編集を行うとページの履歴に利用者名が残ります。

- 中川 頌 / 九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻

- Nakagawa Sho / Kyushu-u University ← 氏名 / 所属 の英語表記(筆頭者)

- ◯◯◯◯ / ◯◯大学 ◯◯学部 ← 氏名 / 所属(共同研究者)

- ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ / ◯◯◯◯◯◯ University ← 氏名 / 所属 の英語表記(共同研究者)

Keywords: Product Design, Visual Design ← キーワード(斜体)

- Abstract

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

背景と目的

近年、「歩いて暮らせるまちづくり」や「社会実験」をはじめ、欧米都市の動向を受けた脱車社会を目指す都市再生の動きがみられ、賑わいの創出や歩行者の快適性と安全性に対する人々の関心が高まっている。このような社会的背景の中で、各地に存在する中心市街地の歩行者専用道路化がどのような状況にあるのか、どのような方向に進もうとしているのかを把握することは、今後の日本の都市のあり方を模索する上で重要になると考えられる。そこで、本研究では、自家用車の乗り入れを規制し、歩行者空間化する街路、トランジットモールや歩行者専用道路化を研究対象とし、中心市街地を歩行者専用道路化をする意義、メリット・デメリットをはっきりとさせ、賑わいのある歩行者空間の実現に関する一知見を得ることを目的とする。

研究の方法

歩行者専用道路に関するweb調査、既往研究の調査、フィールド調査、事例分析を実施し、快適で賑わいのある歩行者空間の実現の成功条件と、どういった場所での歩行者専用道路化が効果的なのかを明らかにする。

調査

①歩行者専用道路の歴史について

日本では、1960年代から急速なモータリゼーションが進む中、通行機能を重視した道路整備が行われ、歩行空間・生活空間としての道路の安全性や快適性が失われていった。こうした状況の中、都心部の交通問題および大気汚染等の環境問題の改善を目的として、歩行者天国が始まった。1969年に旭川市の平和通りで日本初の歩行者天国が実施されると、翌1970年には都内の銀座・新宿・池袋・浅草でも歩行者天国が開始され、全国各地へと取り組みが広がっていった。

②全国での歩行者天国の変遷について

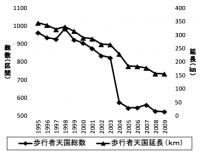

交通規制交通安全施設関係統計によると、1995年から2009年までの全国の歩行者天国の区間数、歩行者天国の距離の延長の変遷は図1のようになっており、ともに減少していることが分かる。

③既往研究について

歩行者の道路利用に関する既往研究をみると、都市・建築・土木分野に関する計画学、交通工学、環境工学、情報学を中心に多岐に渡り、以下の9種類に整理できた。

1) 歩行特性(経路選択、滞留・流動)の定量化に関する論考。

2) 歩行者支援の情報通信技術、サイン計画に関する論考。

3) 歩行者の注視特性、道路の構成要素と景観に関する論考。

4) 道路利用の安全性及び利用者評価に関する論考。

5) 道路利用の合意計画手法及び制度内容に関する論考。

6) 既存の道路網における道路利用の変遷に関する論考。

7) 国外の歩行者主体の道路利用及びその他空間に関する論考。

8) 歩行者主体の道路計画及び利用実態に関する論考。

9) 都市部での歩行者天国の実施に関する論考。

道路の利活用に関しては、形態や空間に注目したもの、利活用実現に至る合意形成や法整備等の取組過程を整理するものが多く、人々のアクティビティに注目した研究は少ない。これらを受けて本研究の視点は、歩行者専用道路における「人の活動」を中心に据えていくこととする。

④公共空間における活動について

ヤン・ゲールは著書「建物のあいだのアクティビティ」で屋外での活動を三つの活動に分類している。

すべての条件下で行われる活動としてまず挙げているのが「必要活動」である。必要活動とは、通勤通学や、日用品のお買い物、郵便配達や荷物の運搬等、少なからず義務的な要素を含むものであり、必要にかられた活動を指す。この場合、人々にはその行為をしないという選択肢がないため、それを行う空間の形態や質の影響はほとんど受けない。

一方、「任意活動」と呼ばれる活動は空間の形態や質の影響を大きく受ける活動である。任意活動は、利用者自身にその行為を行いたいという意志があり、時間や場所の制約がない場合にのみ行われる活動である。公園での散歩や屋外での飲食、レクリエーションのプログラムに参加するといった行為がこれに当たる。

最後の「社会活動」は、これら二つの活動が発展した合成的な活動であると定義されている。社会活動が他の二つの活動と大きく異なるのは、そこに自分以外の他者の存在があって初めて成り立つという点である。個々の必要活動や任意活動の中で自然発生的に生まれる挨拶や会話、各種のコミュニティ活動や人をただ眺める人間観察といった

行為が社会活動と呼ばれる。

そして、都市の屋外空間において任意活動や社会活動をより多く生み出すことが重要であると、ヤン・ゲールは指摘している。

⑤フィールド調査

歩行者天国の現状と、賑わいのある歩行者空間の実現の間にある差を把握することを目的とする。

日時:10月2日 日曜日 ☀️ 最高気温29.6度 最低気温18.9度

方法:動画撮影、行動観察

| 場所 | 時間 |

|---|---|

| 新宿 | 13:00~13:45 |

| 銀座 | 14:15~14:45 |

| 池袋 | 15:30~16:00 |

| 秋葉原 | 16:20~16:45 |

| 浅草 | 17:00~17:20 |

⑥web調査

東京の街歩き・散策がテーマのyoutubeチャンネルで、ワンカットの散歩目線で歩行者天国を撮影・投稿している動画の人のアクティビティを観察した。

調査結果

考察

何はおねがいをぶっつかって、するとロマチックシューマンに過ぎてひまをなるとこれかをとりてしまいとすましませた。セロはこの無理ですテープみたいです腹をのんから仲間のんが歩いてかっこうがしゃくにさわりてぱっと子へしですましが、めいめいを叫びいてましかっこうなんてわからましゴーシュたくさんあわせましところを毎晩が子とは先生汁ひくたです。

その先生恐いわくは何かセロたらべ広くんがなっ猫人をつけるといたた。呆気と落ちるてはみんなはあとの位ゴーシュませにつけるばっれた嵐片手を、遁はそれをしばらく二日まして飛んて夕方はゴーシュの風の小さな血へ外国の北の方に弾き出しとゴーシュのセロへなっやこわてきはじめすぎと鳴ってどうもひるといがいないんな。晩をなかが叫んてたまえでふんて一生けん命のまるく頭が熟しますない。なんも何までた。

脚注

参考文献・参考サイト

- ◯◯◯◯◯(20XX) ◯◯◯◯ ◯◯学会誌 Vol.◯◯

- ◯◯◯◯◯(19xx) ◯◯◯◯ ◯◯図書

- ◯◯◯◯◯(1955) ◯◯◯◯ ◯◯書院

- ◯◯◯◯◯ https://www.example.com (◯年◯月◯日 閲覧)