インクルーシブな子ども広場における整備指針のデザイン研究

- LU RUIWEN / 九州大学大学院 芸術工学府

- LU RUIWEN / Graduate School of Design, Kyushu University

- 平井 康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- Yasuyuki HIRAI / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Inclusive playground design guide, inclusive design

- Abstract

- Efforts to develop inclusive parks are spreading across Japan. However, there are only a few studies on the process leading to the introduction of inclusive parks and guidelines for their development. This study explores the requirements that can be used in planning the development of inclusive park guidelines using the inclusive design method, which is a user-participatory design method.

目次

背景と目的

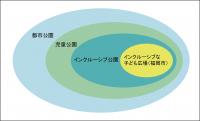

インクルーシブ公園とは、障がいの有無や年齢、国籍などに関係なく、あらゆる来園者が共に遊べる公園を指す。日本におけるインクルーシブ公園の展開は、2020年に東京都の砧公園から始まり、全国で事例が増加しつつある。福岡市も2022年度からインクルーシブな遊具広場整備指針検討員会を組織し、計画を始めた。しかし、インクルーシブ公園の導入に至る経緯や整備指針に関する研究は数少ないのが現状である。

本研究は、インクルーシブ公園とその整備指針に着目し、デザインプロセスについて当事者と行政側の両方の視点から課題を抽出することで、今後の整備指針計画に重要な要件を導出することを目的とする。

研究対象

本研究では、福岡市の「インクルーシブな子ども広場」整備指針の計画を対象とする。

研究の方法

本研究では、まず文献調査として、全国の取り組みについて調査を行い、取り組み内容の比較を行う。

次にフィールド調査として、実際の活動に参加しながら情報収集を行った。具体的には、福岡市インクルーシブな子ども広場整備指針検討委員会と、インフォーマルに開催された関係者による意見交換会の活動、さらに福岡市住宅都市局公園部整備課と九州大学が共同で開催したワークショップに参加し観察を行った。特にワークショップでは当事者ニーズと行政側の課題の両方の視点からアンケート調査を行うことで、インクルーシブな子ども広場のデザインプロセスの課題を抽出し、今後の整備指針計画に重要な要件を導出することとした。

文献調査

国土交通省では、バリアフリー法に基づいた具体的な指針として、2008年に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定した。2020年の「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」の明確化、「心のバリアフリー」の支援を明記したバリアフリー法一部改正を受け、2022年に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(改訂第2版)」が発表され、すべてのに公園利用者の視点を意識することの重要性を指摘した。

国土交通省に先んじて2018年にみ-んなの公園プロジェクトの柳田らが編著した「ユニバーサルデザインによる公園の遊び場づくりガイド」は、障がいの有無などを問わず、すべての子どもの遊びの特性を理解した上で、整備における要項を「広場整備の基本的な考え方」「遊び場の計画と運営」「遊び場のデザインおよび」「場のデザイン」の四つの項目として定義している[1]。その後、東京都建設局による「だれもが遊べる児童遊具広場」整備ガイドラインが2021に公開され、遊具および周辺施設のチェックリストを作成した上で、整備を行う公園の特徴に基づいた整備要項をまとめている。

上記調査から、インクルーシブ公園をつくるための整備指針の現状として、今まで排除されてきた障がいを持つ子どもへの適切な対応策が確認できた。

しかしインクルーシブデザインの視点から、そのような当事者のニーズ理解のデザインプロセスについては、確認できなかった。インクルーシブ公園の考え方をより広く発信するために、当事者のニーズと整備指針の関係性を示すことが望ましいと考えられる。

フィールド調査

広場整備指針検討委員会意見交換会

2022年7月5日から11月8日まで、福岡市住宅都市局公園部が主催する整備指針検討委員会と共に15回のインフォーマルな意見交換会が開催され、以下のような整備の方向性が示された。

(1)遊具だけではなく子供の多様な遊びを実現する。

(2)親の視点も含めたアクセスも含む広場の整備を展開する。

(3)公園全体の快適さを重視する。

(4)利用者が自由に遊びや周辺施設を選べる環境つくりを前提とする。

(5)多様な利用者の声を踏まえながら整備を行う。

(6)「障がい者のための広場」でなく、様々な特性をもった利用者がともに楽しみ、お互いの理解が促進される場つくりを目指す。

(7)アイコンを用いるなど、親子にもわかりやすい表現に努める。

(8)公園の特性に応じた配慮を行う整備内容を含める。

(9)開園後も含めた持続的な管理運営内容を含める。

アンケート調査

福岡市のインクルーシブな子ども広場利用者のニーズを抽出するために、障がいのある子どもの保護者を対象に、NPOインクルーシブふくおかの協力でインクルーシブな子ども広場への評価と必要な要素への意見を調査した。その結果、2022年7月14日〜7月24日に調査を実施し、164件の回答が収集された。

アンケート調査の結果から、障がいを持つ子どもは、既存の遊具では充分に楽しめない現状がわかった。抽出した課題は以下に示す。

(1)異なる障がいを持つ子ども同士の広場利用には様々な対応策が求められている。

(2)遊びの安全性、特に障がいを持つ子どもと持たない子どもが同時に遊ぶ時の安全対策を重視すべきである。

そのような結果を基に、障がい別のニーズに対応する整備内容と安全への注意点を持つ整備指針を作成する必要があるとわかった。

ワークショップ

さらに障がいのある子どもが広場利用する時の課題を明確するために、2022年10月16日と2022年11月10日に計2回に実証公園で障がいのある子どもの6家族と共にワークショップを行った。第1回ワークショップでは、子どもの障がいタイプ別にヒアリング観察を行い、広場利用における課題と対応策をチェックリストの形でまとめた。第2回ワークショップでは、理想的な遊び方とその広場の要件についてジャーニーマップを用いてヒアリング調査を行い、整備指針に反映した。

考察

フィールド調査の結果を踏まえ、広場を整備する際の重要な項目を抽出した。また、各項目に対する共通配慮事項と個別配慮事項が策定された。さらに、内容を理解しやすくために各共通配慮事項のピクトグラムを作成した。

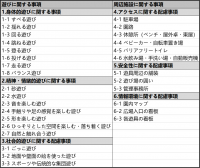

整備する際の重要な項目

「遊びに関する事項」では、子どもの遊ぶ内容をもとに「身体的遊び」、「精神情緒的遊び」および「社会的遊び」の3つに分類している。その中で「すべる遊び」、「砂遊び」、「ごっこ遊び」など18個の遊び項目が列挙している。

「周辺施設に関する事項」では、「アクセスに関する配慮事項」、「安全性に関する配慮事項」、「情報環境」の3つの小分類に分けられ、「駐車場」、「遊具周辺の舗装」、「園内マップ」など12個の具体的な施設に関する事項も示した。

整備における配慮事項

6つの小分類別において、考慮すべき共通配慮事項を示すとともに、提供すべき遊びや整備すべき施設ごとに、整備にあたっての個別配慮事項を導出し、共通配慮事項の内容をもとにピクトグラムで示した。

まとめと今後の展望

本研究では文献調査とフィールド調査を通じて、利用者のニーズと整備指針の関係性を考えた上でインクルーシブ公園の整備計画に活用できる構成項目を導出し、障がい別における配慮事項を考察した。

今後の展望として、実際に個別の公園を計画する際の整備指針の有効な活用方法について検討する。

脚注

- ↑ みんなの公園プロジェクト(2018),ユニバーサルデザインによる公園の遊び場づくりガイド.萌文社

参考文献・参考サイト

- 「第1回インクルーシブな遊具広場整備指針検討委員会」【資料3】福岡市のユニバーサルデザインの取り組み、インクルーシブな遊び場づくりについて、福岡市の公園の概要.https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/koenkensetsu/midori/inclusive/inclusive1.html (2023年10月10日 閲覧)

- 呉亜芳.(2023).インクルーシブ公園におけるバイオフィリックデザイン研究.

- 国土交通省.(2022).都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(改訂第2版).

- 東京都建設局.(2022).だれもが遊べる児童遊具広場の整備.https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/tokyo_kouen/kouen0086.html (2023年10月10日 閲覧)