インタラクティブ動画と従来動画の比較

- 動画のコミュニケーション効果「サブプロット」を中心に -

- 陳嵐清 / 九州産業大学大学院 芸術研究科

- Chen Lanqing / Kyushu Sangyo University Graduate School of Arts

Keywords:interactive video, communicate effects, comparison experiment

- Abstract

- With the spread of mobile internet, mass consumption of entertainment and the development of digital internet technology, the short video industry has undergone a rapid transformation and has gradually come to occupy a mainstream position in social media. This is where a new mode of short video called 'interactive video' has emerged. Interactive video is a fusion of short video + interactive action (interactive button: touch on mobile, click on PC) + storyline (plot tree), and has emerged as a new potential in the video industry, reaching Internet It is becoming increasingly visible to Internet users as a new potential player in the video industry.In this study, we compared traditional videos with respect to "user preference (satisfaction)," "ease of understanding (understanding)," "ease of remembering (memorability)," and "transmission intention (sharing motive)." In addition to experimentally verifying the differences between interactive videos. Based on the results, each video will be produced and its effectiveness will be verified in order to contribute to future regional revitalization.This experiment was conducted to compare various effects on video recognition.

目次

研究の背景と目的

本発表は筆者が博士研究で取り組んでいる「地域活性化に関わるインタラクティブ動画の可能性」の研究に関連して、その実験研究を行った結果を報告するものである。

モバイルインターネットの普及、娯楽の大量消費化及びデジタルインターネット技術の発展により、ショート動画産業は急激な変容を遂げ、徐々にソーシャルメディアの主流の位置を占めるようになってきた。特に、2020 年に流行した新型コロナウィルス感染症の拡大に より、多くの産業が停滞に突入することに違い、ショート動画産業にとっては、都会の市場を占めるちょうどいい機会をもたらした。自宅待機や遠隔勤務などの普及により、ショート動画の観覧は多くの人の休憩時間を占めており、ショート動画のユーザー数は、さらに勢いを増し、CNNCの調査では、2022年6月までに、中国のショート動画のユーザー数は9.62億人に達し、利用率は最大91.5%になった。しかし一方で、ショート動画は、オリジナルコ ンテンツの不足やマネタイズの困難さなどの問題に直面している。

そこに登場したのが「インタラクティブ動画」というショート動画の新しいモードである。 インタラクティブ動画とは、ショート動画+インタラクティブアクション(インタラクティブボタン:モバイルではタッチ、PC ではクリック)+ストーリーライン(プロットツリー) を融合したもののことで、動画産業における新たな可能性を秘めた存在として、インターネットユーザーの目に触れるようになってきた。中国では、インタラクティブ動画機能をサポ ートする主なプラットフォームは、Tencent、IQIYI、Mango TV、Youku、BILIBILI などが 挙げられ、日本では、インタラクティブ動画機能をサポートする主なプラットフォームはミ ルなどが挙げられる。

インタラクティブ動画は、従来動画に物理的なフィードバック(インタラクティブ行為)、プロットへの参加(ストーリー・ライン)、コンテンツの探索を加えた新しいタイプの動画 で、プロットポイントでの選択の違いによって、その後のコンテンツが大きく異なりること で視聴者のビデオ視聴体験は、より豊かなものになる。視聴者はコンテンツの受動的な受け 手から、ビデオコンテンツの方向性が操られる送り手へと変化するのである。

本研究では、「ユーザーの嗜好度(満足度)」、「理解しやすさ・覚えやすさ(理解・記憶度)」、「伝送意向(共有動機)」等に関する動画のコミュニケーション効果に関わるインタラクティブ動画と従来動画の"サブプロット"機能における比較、可能性の探求、性別とフォーマットがコミュニケーションの有効性に与える影響など、従来動画とインタラクティブ動画の相違点を、実験的に検証した。

研究の方法

「サブプロット機能」に関するインタラクティブ動画と従来動画の比較について、以下の要領でを実験を行った。

被験者

被験者として、九州産業大学 芸術学部の学生48人に協力を依頼した。内訳は以下のとおりである。

・2年生 18人(男性 5 名、女性 13名)

・3年生 30人(男性 12 名、女性 18名)

実験日時・会場

実験は、以下の日時・会場で行った。

・2023年6月12日 九州産業大学 17号館5F コンピュータ実習室502(2年生)

・2023年6月13日 九州産業大学 17号館5F コンピュータ実習室501(3年生)

実験の手順

被験者を「従来動画を視聴するグループ」と「インタラクティブ動画を視聴するグループ」にランダムに割り当てるため、学籍番号の奇数番と偶数番による振り分けを行った(対応のない2群)。

動画の視聴時間は、2群とも同様の5分程度とし、動画の視聴後に、理解・記憶度(7問)、満足度(3問)、共有動機(1問)について、アンケートに回答してもらった。アンケートは、統計的な解析(対応のない2群のT検定)を行うことを前提に、いずれの設問についても10段階で、印象を量的に評価してもらった。

なお、アンケートには、Googleフォームを、統計解析には、EXCELとSASを用いた。

結果

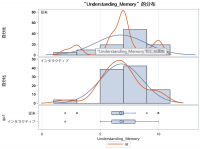

今回の実験では、いずれの項目においても2群の差が明確には出なかったため、それぞれの結果から、何らかの意味があると思われる部分を性別属性で分離して詳細に検証してみた。ここでは、その部分に特化して結果を報告する。

全体

平均値

理解度、記憶度、共有動機はインタラクティブ動画の方が高い。 満足度は従来動画の方が高い、その中で満足度(現地に行きたい)の格差は大きい。

分散値

理解度、記憶度、共有動機はインタラクティブ動画の方が低い。 満足度は従来動画の方が低い。

p値

全体の数値は0.05以上になった。

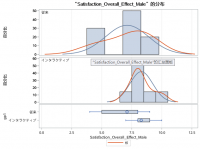

男性

平均値

理解度、記憶度は従来動画の方が高い。 満足度、共有動機はインタラクティブ動画の方が高い、その中で共有動機と満足度(総合効果)の格差は大きい。

分散値

理解度、記憶度、満足度(総合効果)はインタラクティブ動画の方が低い。 満足度(もう一回見たい)、満足度(現地に行きたい)、共有動機は従来動画の方が低い。

p値

満足度(総合効果)のp値は0.049である。

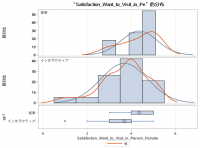

女性

平均値

理解度、記憶度はインタラクティブ動画の方が高い。 満足度、共有動機は従来動画の方が高い。

分散値

理解度、記憶度はインタラクティブ動画の方が低い。 満足度、共有動機は従来動画の方が低い。

p値

満足度(現地に行きたい)のp値は0.029である。

考察

全体

「理解・記憶度」の平均値はほぼ同じだけど、分散値が違う。そして、インタラクティブ動画の方が分散が大きいので、人によって、効果にばらつきがあることがわかった。 「満足度(もう一回見たい)」はインタラクティブ動画に対する評価が低い人が一定数がいる。

p値が0.05以上になったので、統計的に有意な差があるとは言えないが、全体的な傾向としては、インタラクティブの方が従来動画に関する効果が高いと考えられる。この実験は20代を対象として行った上で、格差が顕著に示されていないので、全年齢層への追加実験が必要だと思う。

男性

「満足度(総合評価)」についてはばらつきが大きいことがわかった。このばらつきがどこから来るのかを詳細に確認するために、男女を分けて分析してみた。満足度(総合効果)について、従来動画とインタラクティブ動画の相違点がある。そして、平均値はインタラクティブ動画の方が高く、分散値はインタラクティブ動画の方が低いので、インタラクティブ動画の優位性が示される。

p値は0.049と、統計的に有意な差があることがわかった。インタラクティブの方が満足度(総合効果)に関して優位性があるといえる。

インタラクティブ動画は、個別の選択肢を通じて、視聴者との感情的な結びつきを促進することができる。男性はより多くの選択肢やコントロールを持つことに興味を持ち、その結果、総合的な満足度が高くなる可能性があると思う。

女性

「満足度(現地に行きたい)」についてはばらつきが大きいことがわかった。ことばらつきがどこから来るのかを詳細に確認するために、男女を分けて分析してみた。満足度(現地に行きたい)について、従来動画とインタラクティブ動画の相違点がある。そして、平均値は従来動画の方が高く、分散値は従来動画の方が低くので、従来動画の優位性が示される。

p値は0.029と、統計的に有意な差があることがわかった。従来動画の方が満足度(現地に行きたい)に関して優位性があると言える。

女性が従来動画に対する満足度が高く、現地旅行を希望する理由は、通常、従来動画が線形の物語性を持ち、より強いプロット展開を持つことからくる可能性がある。女性の視聴者は、深い物語に引き込まれる傾向があるため、これがなぜ従来動画に対する彼女たちの高い満足度を説明しているかもしれない。

まとめ

男性と女性はインタラクティブ動画と従来動画の体験において異なる感覚を持つことがわかった。これらの違いは性別、興味、視聴習慣など、さまざまな要因に起因する可能性がある。人それぞれが異なる好みや視聴の傾向を持っているため、性別はその影響要因の一つに過ぎない可能性もある。したがって、インタラクティブ動画または従来動画を撮影や編集する際には、視聴者の多様性と興味を考えることが重要である。

今後は、さらに研究を深め、筆者が現在宗像市で取り組んでいる「大学生の力によるまちの課題解決プロジェクト」の地域振興PR動画制作において、本研究で得られた知見を活用したい。

脚注

コミュニケーション効果:「ユーザーの嗜好度(満足度)」、「理解しやすさ・覚えやすさ(理解・記憶度)」、「伝送意向(共有動機)」

満足度:満足度(もう一回見たい)、満足度(現地に行きたい)、満足度(総合評価)

参考文献・参考サイト

[1] Kaizen Platform 公式note. “SNS動画の長さはどれくらいが最適?各SNSに適した動画時間を解説!”.kaizenplatform. 2020-04-26. https://media.kaizenplatform.com/n/n2080725ac45b,(参照2023-08-06)

[2] 浜本階生. “具体例で学ぶ!情報可視化のテクニック”. 技術評論社. https://gihyo.jp/dev/feature/01/visualization,(参照2023-09-20)

[3] 小林桂. 和食文化を伝える卓上投影インタラクティブシステム. 名古屋市立大学 芸術工学研究科

[4] 内藤将司,水野慎士. インタラクティブ映像システム “GAYAIT UP” とその応用システムの開発. 愛知工業大学大学院 経営情報科学研究科

[5] 溝渕健太蔡弘亞,家入祐也,菱山玲子. AR投扇興アプリによる伝統文化体験の動機付け効果. 早稲田大学創造理工学研究科経営システム工学専攻