ガスコンロ操作部におけるピクトグラムと文字表記のわかりやすさに関する研究

- 主に弱視を有する人を対象にグラフィックに着目して -

- 松原芽生 / 九州大学大学院 芸術工学府

- Mei Matsubara / Graduate school of Design, Kyushu University

- 工藤真生 / 九州大学大学院芸術工学研究院

- Mao Kudo / Faculty of Design, Kyushu University

- 山田勇雄 / リンナイ株式会社 開発本部デザイン室

- Isao Yamada / Style Design Section, Research & Development Headquarters, Rinnai Corporation

- 伊原久裕 / 九州大学大学院芸術工学研究院

- Hisayasu Ihara / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: graphic design, Low vision, pictogram

- Abstract

- This study aims to clarify the diverse and complex "visibility" of low vision and to examine ways to present easy-to-understand information on the graphics of the gas stove control section. It has become more complex in terms of graphics. In addition, the "visibility" of low vision is not properly understood, and there is room for improvement in graphic design focusing on the comprehension of letters and pictograms. We surveyed people without and with low vision using the gas stove. As a result, 53% of the survey participants had a narrow or missing field of vision. They also had a total of 13 other disability characteristics. Based on these characteristics, it was found that the gas stove control section is needed to be designed with minimal information and thicker lines for letters and pictograms. Also, people with colorblindness gave a lot of opinions about color. The colors of the gas stove control section need to be reversed and the buttons need to be changed. We propose other designs with different spacing and sizes of buttons as well as text and pictogram notations.

1. 背景と目的

近年、ガスコンロ操作部は技術の推進による多機能化、それに伴う情報提示方法としてピクトグラムと文字の混合表記などが見られ、複雑なグラフィック表現が問題となっている。我が国においては、2007年に超高齢化社会に突入し、加齢に伴う顕著な失病の総称として「弱視」が挙げられる。日本には推定164万人の視覚障害者が存在し、その内145万人程度が弱視を有している[1]。しかし、弱視の多種多様な見え方及び困難さに対応したガスコンロ操作部のデザインは、例を見ない[2]。そのため、文字やピクトグラムなどのガスコンロ操作部を構成するグラフィックデザインには、改善する余地がある。以上より本研究では弱視を有する人の障害特性、多様で複雑な「見え」を明らかにし、その上でガスコンロ操作部のグラフィックにおいて、わかりやすい情報の提示方法を検討することを目的とした。

2. 研究の方法

本研究では(Ⅰ)ピクトグラムと文字の表記における理解度を測る行動調査、(Ⅱ)調査参加者の障害特性やガスコンロの使用感想、要望についての聞き取り調査を行なった。対象のガスコンロはA社のBガスコンロ (図1)である。

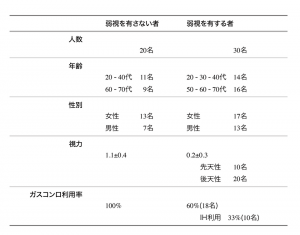

2-1. 参加者:弱視を有さない者20名(F=13, M=7)、弱視を有する者30名(F=17, M=13)の合計50名である。内訳は表1の通りである。

2-2. 調査方法:調査の流れは以下の通りである。

(1)ピクトグラムと文字の比較調査:調理行動時間の計測

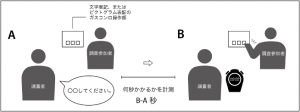

文字表記、またはピクトグラム表記のガスコンロ操作部を用いて、弱視を有さない者と有する者を対象に、10項目の調理行動を行い、各行動に対する秒数を計測した(図2)。

(2)聞き取り調査

調査開始前に調査参加者の障害特性について聞き取りを行い、調理行動の中での着目した点を記録し、調査休憩時間と調査終了後に使用感想や要望について聞き取りを行なった。

(3)解析方法:

◉ 調理行動時間に対するt検定:群間比較

調理行動時間について、t検定を行った。対象は、①文字表記とピクトグラム表記、②弱視がない調査参加者と弱視を有する調査参加者、それぞれの理解度について、群間比較を行なった。

◉ 聞き取り調査結果:アフターコーディング

調査後に得られたガスコンロに関する使用感想や要望について、アフターコーディングを行い、回答した調査参加者の障害特性と分類した。

3. 結果

(Ⅰ)ピクトグラムと文字の理解度の比較:弱視と弱視なしの違い

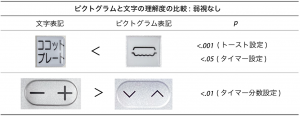

ガスコンロ操作部に関する項目において、弱視を有さない調査参加者は3箇所の調査行動で、2種の表記に有意差が見られた(図3)。ココットプレート使用時、トーストとタイマーに設定する際は文字表記よりピクトグラム表記の方がわかりやすい結果となった。これは、調査の回数を重ねるにつれ、最初はわかりにくかったココットプレートのピクトグラムを記憶したこと、または調査参加者が次の行動を予測することが可能になったことが理由として推測される。また、タイマーの分数設定では-+の文字表記の方が∨∧のピクトグラム表記よりわかりやすい結果となった。-+表記の方が線が太く、視認しやすい点や直感的に理解しやすい点が理由として考えられる。弱視を有する調査参加者は1箇所に有意差が見られた。文字、ピクトグラム表記に関わらず焼き加減は文字のみの表示であるが、文字表記の方が文字のサイズが大きく、わかりやすかったのではないかと推察する。弱視の有無における群間比較ではガスコンロ操作部に関する項目で、文字表記では14箇所、ピクトグラム表記では12箇所に有意差が見られたが、サンプル数に1.5倍以上の差があるため解析対象外となり、文字、ピクトグラムいずれかの表記に関わらず、弱視者には「使いにくい」という結果となった。

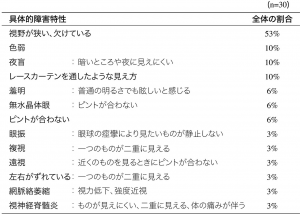

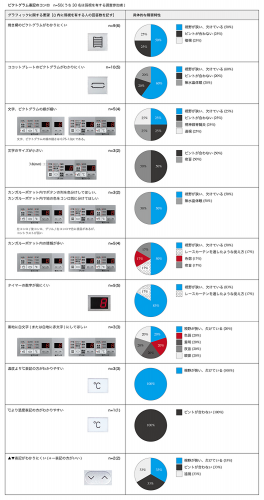

(Ⅱ)障害特性とガスコンロ上のグラフィックデザインに関する要望の関連

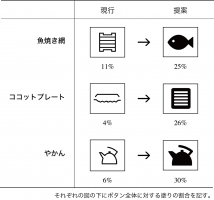

聞き取り調査から得られた弱視を有する調査参加者の障害特性を表2に掲載する。「視野が狭い、欠けている」が半数を占める結果となった。加えて、色弱や夜盲、羞明など計13種の障害特性の回答が得られた。グラフィックに関する要望では、「文字のサイズが小さい」、「ガスコンロの操作部パネルが収納されているカンガルーポケット(図4)内の情報が多い」、「黒地に白文字にしてほしい」などの回答が得られた(表3, 4)。全体を通して「視野が狭い、欠けている」特性を持った調査参加者からの要望が多い結果となった。文字表記に関する要望では次いで、「レースカーテンを通したような見え方」、「色弱」の特性を持った調査参加者からの意見が多く、「黒地に白文字にしてほしい」に関してのみ、「色弱」が「視野が狭い、欠けている」を上回る結果となった。ピクトグラム表記に関する要望では「ピントが合わない」調査参加者からの意見も多く、情報量や文字、ピクトグラムの線の太さ、色に関して特に検討する必要があることが明らかになった。以上の結果から、要望と調査参加者の障害特性を参照し、様々な「見え」に対応するガスコンロ操作部のデザイン提案を行う(図5-1,2)。視野が狭く、はっきり見えない、ピントが合わない見え方対応するため、グラフィックに関して操作部の情報を簡潔にし、文字を19.0%大きく、線を66.7%太くした。点火/消火ボタンの影と重なる部分には、情報を表示せずにレイアウトを組んだ (図6)。ガスコンロ操作部の地とボタンに色に関しては、現行のものに加え、黒色または明度の低い灰色の地に白色のボタンを表示するデザイン案を提案する。操作部を簡潔にするにあたり、詳細な操作は音声教示を想定している。また、グラフィックに使用するピクトグラムの提案を行う。大きさは13×13(mm)とし、標準案内用図記号の最小寸法の8(mm)角より大きくし[6]、視認性を確保した。現行のピクトグラムは線で描かれていたが、シルエットを表す面で構成した。面で構成することにより、ボタン全体に対するピクトグラムが占める塗りの割合が増し、視野が狭い、ピントが合わないなどの視覚的な障害特性を持つ人の視認性、識別性が高められると考える。ボタン全体に対するピクトグラムが占める塗りの割合は、Photoshopにて全体と塗りの部分のピクセル数を割り出し、割合を算出した(図7)。

4. 今後の展望

本発表のグラフィック案は、途中段階であるため今後、検証を行っていく。現行のデザインでは、操作部のグラフィック情報に影が落ち、視認性が低下している。提案デザインにおいて、視認性が改善されるのか実証する。文字表記、ピクトグラム表記だけでなく、レイアウトやボタンの凹凸によるわかりやすさの確認、音声データの制作、色の再検討を行い、デザイン提案を行う予定である。

参考文献・参考サイト

- [1]日本眼科医会『日本における視覚障害の社会的コスト』https://www.gankaikai.or.jp/info/kenkyu/2006-2008kenkyu.pdf, p. 1. (参照2023-10-10)

- [2]社会福祉法人日本視覚障害者団体連合『読み書きが困難な弱視者の支援の在り方に関する調査研究事業ー報告書ー』http://nichimou.org/wp-content/uploads/2017/03/yomikaki.pdf, pp. 2-3. (参照2023-09-30)

- [3]国土交通省『旅客施設における弱視者等に配慮した施設・設備に関する調査検討報告書2 弱視者の特性と現状』https://www.mlit.go.jp/barrierfree/public-transport-bf/research/low_vision/chapter2.pdf, pp.1-14. (参照2023-10-10)

- [4]徳川直人(2016), 色覚差別と語りづらさの社会学, 生活書院, pp. 62-70.

- [5]Ellen, L. & Andrea, L. (2018), The Senses: Design Beyond Vision, PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS, pp. 188-200.

- [6]交通エコロジー・モビリティ財団, https://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/data/zukigo_naiyo.pdf, p. 2. (参照 2023-9-30)

- [7]小林聖•濱田隆麻郎•藤澤正一郎•三谷誠二•吉田敏昭•末円統•北川博巳•柳原崇男(2009), 弱視者の色覚特性に関する研究, pp. 1-2.

- [8]Martin, K., Michael, G. & Michael, K. (2007), The World of Signs, avedition GmbH, pp. 77-83.

- [9]井上賢治•間瀬樹省•桑波田謙(2011), ロービジョン者に配慮したクリニックのサイン計画一ユニバーサルデザインの考え方一, pp. 5-13.

- [10] 渡邉正人•佐島毅•柿澤敏文(2009), 視標のコントラストが視力に及ぼす効果一弱視シミュレーション下における見え方の特性の視点から一, pp. 88-90.

- [11]舟川政美(2000), 色コントラストと可読性に関する実験研究, pp. 804-807.