地方公共団体の行政サービス提供におけるデザインシステムについての研究

- 石田清葵 / 九州大学大学院 芸術工学府

- ISHIDA Saki / Graduate School of Design, Kyushu University

- 杉本美貴 / 九州大学

- SUGIMOTO Yoshitaka / Kyushu University

Keywords: Service Design, Design for Government

- Abstract

- In promoting the digitization of administrative services, it is necessary to consider UI and UX in a user-centered manner. Design systems, which are mechanisms for providing these services consistently, are currently being presented at digital agencies, and will be required in local governments as well. Focusing on local governments, this study aims to identify design requirements for implementing design systems. A literature review and interviews with local governments revealed issues that need to be addressed in order to implement the system.

目次

背景

日本政府はデジタル社会の実現に向けて様々な施策を講じており、その中の1つとして行政手続のオンライン・デジタル化がある。[1]。実際に電子申請システムの整備状況は2021年時点で地方自治体においても8割を超えているが[2]、その利用率は40.8%と低く[3]、浸透が進んでいないという現状がある。その原因の1つとして、行政サービスの利便性の低さが挙げられる[4]。

このような問題を解決する手段の1つとして、デザインシステムがある。デザインシステムとは一般的には良いデザインやサービス体験を一貫性をもって提供するための仕組みと捉えられており、UIのデザインパターンやその実践方法のことを指す。Google社やApple社を代表に企業での導入がなされてきたが、行政においてもデンマークやイギリスなどで活用が進んでおり、行政機関が国民に安定したサービスを届けるための手段として一般的である。 日本でも近年デジタル庁がデザインシステムを発表し、話題となった[5]。一方で、デザインシステムの実践的な導入は進んでおらず、その導入方法や運用方法は明らかになっていない。また、その適用範囲は府省庁を前提として作られており、地方自治体での適用は推奨に留まっている。

目的

そこで本研究では、地方自治体を対象にオンライン上で行政サービスを一貫して届けるための仕組みとしてデザインシステムを導入する上での課題を明らかにすることで、行政サービスを一貫して届けるためのデザイン要件を提案することを目的とする。

研究の方法

研究の方法は以下の流れで行う。

①地方公共団体におけるデザインシステムに関する先行研究を調査

地方公共団体の行政サービスにおける先行研究とデザインシステムに関する先行研究をそれぞれ調査し、地方公共団体におけるデザインシステムの考察にあたっての課題を明らかにする。

②国内の行政サービスにおけるデザインシステムの現状を調査

日本国内の行政サービスにおけるデザインシステムの現状を調査することで、行政サービスにおいてデザインシステムを導入する上での課題を明らかにする。

③福岡市における行政サービス提供の現状を調査

福岡市の行政サービスに関わる行政・民間・市民の立場から現状を調査し、福岡市においてデザインシステムを導入する上での課題や条件を明らかにする。

①〜③の調査によって、福岡市を事例とした地方公共団体の行政サービス提供時におけるデザインシステムの条件や要件を明らかにする。明らかにした条件や要件から事例となるデザイン提案を行い、検証・修正を行う。

地方公共団体におけるデザインシステムに関する先行研究

地方公共団体の行政サービスに関する先行研究

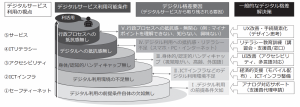

AIS(2021)は行政サービスのデジタル化を進める上でデジタル格差の課題対処は必要であるとし、その格差課題を5つの階層に分類した(図1)。加えて、デジタル格差の主要課題は「デジタル利用への抵抗感・リテラシー不足」「行政プロセスへの抵抗感・無関心」だと分析し、利用者中心の視点に立って、変化し続ける技術に対応し、UXの課題を探索し続けることが必要であると述べている。 総務省(2021)は地方自治体のデジタルガバメント[7]を実現する上では、民間サービスと融合した個人に提供した適したUI/UXの提供や、行政サービスの検索性の向上と継続的なUI/UXの改善など、ユーザ体験志向で総合的に利用者にとって満足度の高いサービスを提供されることが求められるとしている。このように地方自治体の行政サービスにおけるUI/UXの重要性は明らかにされているものの、具体的にUI/UXを作成する方法論を述べた研究は未だない。

デザインシステムに関する先行研究

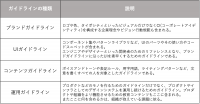

大塚ら(2023)はデザインシステムを不確実性の高いモノづくりの現場において良いモノを作るための1つの手段だと捉え、一般的にスタイルガイドと呼ばれるドキュメントのまとまりで構成されていると述べている。またスタイルガイドを4つに分類した上で(表1)、デザインシステムを作る上で全てを網羅している必要はなく、組織や必要・目的に応じて柔軟に選ぶことができるとした。また機能するデザインシステムを作る上では、チーム体制や一貫性・一元化が肝要であると指摘している。また内堀ら(2018)はガイドラインを制作するという観点で、使用年数が長く、安定性を保つことが重視されるサービスについては、具体的なUIデザインではなくその上流である行動や価値などの要素とそれらの関連性についてのガイドラインを作成することの重要性を指摘している。

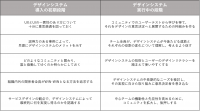

行政サービスのデザインシステムという観点では、AIS(2022)が日本の行政においてデザインシステムを導入する上で必要となる要素を明らかにするために、諸外国政府におけるデザインシステムの事例を収集・分析し、調査を行なっている。ここでは、デザインシステム導入のフェーズを開発初期と運用期に分類し、行うべき施策を述べている(表2)。しかし、この行政サービスは国を対象としたものであり、日本国内あるいは地方公共団体を対象としたものは見当たらない。

国内における行政サービスのデザインシステムの現状

デジタル庁ではデザインシステムを「あるべきデザインを一貫性を持ってユーザーに提供するための仕組み」と捉え、ガイドラインやソースコード、コミュニティをその構成要素として挙げている。対象範囲は住民向けのウェブサイト及びサービスとしており、特にモバイル版のデザインを優先としたアップデートを行なっている。このウェブサイトとは府省庁のウェブサイトやウェブサービスの適用を前提としたものであり、地方自治体への活用は推進にとどまっている。また導入方法についての記述もあるが(図3)、このデザインシステムを実践した事例は調べた限り見当たらない。

地方公共団体という観点では、東京都が都民誰しもが使いやすく満足度の高いデジタルサービスの実現を目指し、行動規範と機能別技術ガイドラインを定めている[11]。後者について、都庁職員あるいは委託事業者が、顧客のニーズを満たした質の高いサービス(ニーズには潜在的なものを含む)を提供できるようにすることを目的としてUI/UXガイドラインを作成していることがわかった。その具体的内容はホームページ上で公開されていないものの、サービスデザイン起点で具体的な手順を載せたガイドライン本編と共にツールや実例集を構成要素としている。また作成にあたり、各局でガイドラインの実践も行われており、現場の課題としては「情報量の多さ」「専門用語」「実業務との関連性が分かりにくい」などが挙げられている。 また大阪市のDX戦略内でも、市民誰もがわかりやすいデジタルサービスを提供する上で、利用者中心で設計された質の高いUI/UXの設計が必要であると指摘している[12]。その上で、同市のホームページやアプリケーションにおいて統一性・一貫性を持たせるためのガイドライン整備への取り組みを進めていると述べた。しかし、具体的な内容に関する記述はなく、現在作成中であることが推察できる。

福岡市における行政サービス提供の現状

これまでの調査から地方自治体においてデザインシステムの作成事例や実践例はないことがわかった。そこで粗大ゴミの受付手続きのオンライン完結や、全国の政令指定都市よりもいち早くDX戦略を推進してきたという点でデジタル先進地区である福岡市をフィールドに、デザインシステムを導入する上での課題や条件を明らかにすることを目的として、住民、行政、民間の3つの立場から現状調査を行なった。

住民

福岡市は行政サービスのDXを市民目線での見直しを進めるにあたってデジタル改善目安箱を設置している[13]。このオープンデータを分析することで、福岡市民が感じている課題やニーズについて把握した。市民から寄せられた課題をAIS(2021)が定めたデジタル格差の5つの要素を基に分類したところ、「デジタル利用への抵抗感・リテラシー不足」「行政プロセスへの抵抗感・無関心」に該当するものが多い。また、福岡市DX戦略[14]によると、今後期待する福岡市のインターネットを利用した情報化の取組みに関する市政アンケートの結果として「身近な行政手続の利便性向上」、「各種支払の利便性向上」、「マイナンバーカードを利用した手続きの拡充」に期待する市民が多いことがわかった。

行政

福岡市で行政サービスを提供する上でのデザイン業務を明らかにするために、福岡市の広報課広報室にインタビュー調査を行なった。現在の取り組みは、福岡市のホームページにおいて体裁を確認し整える役割を行っており、デザインシステムのような決まりはアクセシビリティ以外に存在していないことがわかった。現状の課題として、福岡市各課においてそれぞれバラバラにデザインを製作していることから、色の使い方やフォントの大小、そして制作にかかる時間などが職員の腕に依存していることが課題となっている。また、広報課においてデザインを確認する際には良し悪しの判断が感覚的になっていることに問題意識を抱えていることがわかった。このような課題を感じている一方で、制作体制、制作ツール、制作目的、確認方法の4つの点から統一を行うことが難しい。 またデジタル庁のデザインシステムについては認知しているものの、媒体の違いや情報不足の観点から現場にどのように導入して良いかわからないと述べていた。

民間

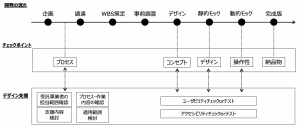

福岡市とまちづくりの事業を連携して行う包括連携を結んでいる、LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社(旧 LINE Fukuoka社)にインタビュー調査を行なった。同社では市民参加型のスマートシティの先端事例を構築するための「LINE SMART CITY FOR FUKUOKA」を行なっている[15]。特に注力している取り組みである福岡市LINE公式アカウントは、2020年にUI/UXガイドラインを策定している。このデザインガイドライン策定の経緯についてお聞きしたところ、使用ユーザの多様化・情報量の多さの2つが理由であることがわかった。ガイドライン策定以後は、2020年5月の段階で友達数が168万人に到達するなど使用者数が大きく増加している。 行政サービスをデザインしていく上では影響力の大きさ・変化の大きさの2つの要素を満たすことが重要であり、また行政単体だけでなく民間のデザインへの知見を持つ専門家と共に行うことが大事であることがわかった。またデザインシステムを導入する上でも、自治体の状況によって対応を変える必要がある。例えば、福岡市のようにデザイン体制が整っている場所ではモデルケースを作って全国へ広げていくことが求められている。ただデザインシステムを策定することを目的にするのではなく、まずは実践例を作っていくことが大事であることが明らかになった。

結論

福岡市に関して、住民の立場から行政サービスの利便性向上に対するニーズは高く、また現場においても行政サービスを一貫して届けるための仕組みが整備されていないことがわかった。すなわち、行政サービスを提供する上でデザインシステムを導入する必要があると考えられる。

これまでの調査を通して、明らかになった地方公共団体の行政サービス提供においてデザインシステムを導入する上での課題は以下の通りである。

<現状の地方自治体の行政サービスづくりにおける課題>

①行政サービスを作成する上での課題

・部署ごとに行政サービスを担当しており、行政サービスを作成する上で携わっている人数が多く、組織全体で理念や手法を一貫させることが難しい

②行政サービスを検証する上での課題

・ホームページのデザインを検証する上では、アクセシビリティ以外の明確な作成手順が存在しないため、感覚的に行政サービスのUXが良いかどうかを評価しており、サービスの質が一定ではない

<上記の課題が解決できていない理由(=統一できていない理由)>

①制作ツール

作成に関するマニュアルがあっても情報量の多さが原因で利用されておらず、定期的に行われている研修では基本的な事項を例年取り扱っており、利便性向上の観点でアップデートされていない

②行政サービスの種類の多さ

行政サービスが多様であると共に、それぞれによって目的(「魅力を発信したい」「いち早く情報を伝えたい」)や与えたい印象、また対象が異なることが多いが、それぞれに特化したガイドラインが明言化されていない

③組織文化

市役所の職員は数年に一度、異動することが決まっているため、その部署において獲得された知見やスキルは蓄積されにくく、届けるサービスの質が向上しにいくい

④人材

デザイン人材が少なく、またUI/UXについて学ぶ機会がないため、個人の感覚に依存した検証方法になってしまっている

今後の展望

今後は、福岡市の行政サービス提供に関わっている部署や民間企業へのインタビュー調査を引き続き行い、さらに課題や要件を精査していく。その後、調査内容から課題や条件を明らかにし、地方自治体において行政サービスを導入する上でのデザイン要件を明らかにする。また導出した要件から事例となるデザイン提案を行い、明らかにした条件や要件の検証・修正を行うこととする。

脚注

- ↑ デジタル社会の実現に向けた重点計画(2023), https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf, 2023年10月9日閲覧

- ↑ デジタル・ガバメントの推進等に関する調査研究の請負 成果報告書(2021), https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r03_03_houkoku.pdf, 2023年10月9日閲覧

- ↑ トラストバンク「行政手続きのデジタル化に関するアンケート」によると、行政サービスを電子申請したことがない人の割合は68.1%となっている。(https://www.trustbank.co.jp/newsroom/newsrelease/press365/)

- ↑ トラストバンク「行政手続きのデジタル化に関するアンケート」によると、行政手続きの電子申請サービスを使わなかった理由として「電子申請の使い方が複雑で使いずらいと感じたから」を選んだ人の割合が22.6%となっている。(同上)

- ↑ デザインシステム(2023),https://www.digital.go.jp/policies/servicedesign/designsystem, 2023年10月9日閲覧

- ↑ 参考文献「行政サービスにおけるデジタル格差に関する調査研究」より引用

- ↑ デジタルガバメントとは、情報通信技術を使って行政サービスをより簡単に利用できるようにすることを意味する。

- ↑ 参考文献「ちいさくはじめるデザインシステム」より作成

- ↑ 参考文献「行政におけるデザインシステムのあり方に関する調査研究」より作成

- ↑ 参考文献「Design System 1.3.4」より作成

- ↑ デジタルサービスに係る行動指針, 東京都 ,https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/digitalguideline/index.html#02 , 2023年10月10日閲覧

- ↑ Re-Designおおさか ~大阪市DX戦略~ , https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000595/595614/dx_senryaku.pdf , 2023年10月10日閲覧

- ↑ 福岡市 デジタル改善目安箱, https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/service/life/dejitarukaizennmeyasubako.html , 2023年10月10日閲覧

- ↑ 福岡市 DX戦略(原案), https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/105643/1/20230306-somu-betten1-1.pdf?20230323170044 , 2023年10月19日閲覧

- ↑ LINE Fukuoka FACT BOOK,https://linefukuoka.co.jp/pdf/LFK_FACTBOOK.pdf , 2023年10月10日閲覧

参考文献・参考サイト

- AIS(2021),行政サービスにおけるデジタル格差に関する調査研究, https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20210615/divide2020/ ,2023年10月9日閲覧

- 総務省(2021),令和3年版情報通信白書,https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01honpen.pdf , 2023年10月9日閲覧

- 大塚ほか(2023),ちいさくはじめるデザインシステム,ビー・エヌ・エヌ

- 内堀ほか(2018),UIデザインのデザインガイドラインの研究,日本デザイン学会研究発表大会概要集vol.65

- AIS(2022),行政におけるデザインシステムのあり方に関する調査研究, https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20220601/design2021/ , 2023年10月10日閲覧

- Design System 1.3.4,デジタル庁, https://www.figma.com/community/file/1255349027535859598/design-system-1-3-4 , 2023年10月10日閲覧