小学校の図画工作科において合科的指導を促進させるためのデザイン研究

- 丹下創太 / 九州大学大学院 芸術工学府ストラテジックデザインコース

- Tange Sota / Graduate School of Design, Kyushu University

- 杉本美貴 / 九州大学

- SUGIMOTO Yoshitaka / Kyushu University

Keywords: STEAM Education, Educational Design

- Abstract

- STEAM education is being promoted worldwide. Under these circumstances, it is said that Japanese education is good at science and mathematics subjects but weak in the art area, and the new curriculum guidelines for 2020 emphasize the strengthening of area A in order to "realize interdisciplinary learning." It was done. Previous research has given much thought to the significance and purpose of STEAM education, and looking at the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and other governments, it seems that they are actively aiming to popularize it. However, it is not widely recognized by the teachers who actually provide instruction in the field, and there has been no visible movement toward its introduction in public elementary schools.

背景と目的

世界的にSTEAM教育の推進が行われている。その中で日本の教育は”STEM”(理数教科)は得意だが”A”(Art)が苦手だと言われており、2020年度の新学習指導要領では、「学際的な学びの実現」に向けA領域の強化が特に重要とされた。また、STEAM教育の実現について文部科学省は、教育課程を通して行われることが理想だと述べており、小学校ではその足がかりとして、合科的指導が効果的であると示した(1)。 以上から本研究では、小学校でアート的指導を担う図画工作科を対象に、STEAM教育の素養の獲得を目指した合科的指導の普及のためのデザイン要件を明らかにすることを目的とする。

先行研究の調査

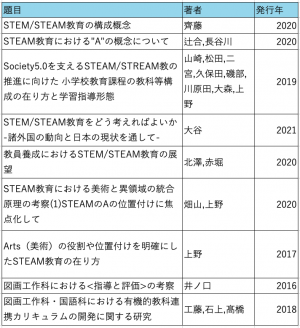

本研究に関わる研究を表1にまとめた。これらの研究では、STEAM教育の成り立ちと歴史、教科間の統合度にあわせたSTEAM教育の分類、STEAM教育を提供できる教員の養成に必要な指導過程、横断的な教育に伴う教育の再定義の必要性が明らかにされている。

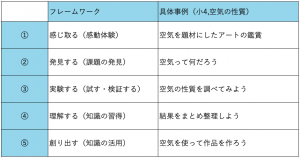

また、上野ら(2017-2020)は高等学校での教科横断的なSTEAM教育の実現のために小学校の合科的指導が重要であるとし、(株)学研ホールディングスと連携してSTEM科目と図画工作科の合科的指導フレームワークを提案している。具体的な事例も示されており、合科的指導を活かしたSTEAM教育の概要について大きな知見を得た。

以上多くの先行研究を示したが、これらの研究では実際に小学校で導入する際の課題やそれに対する解決策のデザイン要件、STEM以外の教科を含め、図画工作科と合科する際の教科ごとの比較などは行われていないため、本研究には意義がある。

有識者へのインタビュー調査

調査1.公立小学校指導員へのインタビュー調査

STEAM教育や合科的指導を知っているか伺うため、公立小学校指導員にオンライン形式で話を伺った。回答者はSTEAM教育、合科的指導ともに知らなかった。勤務先では導入されておらず、近い指導として総合的な学習をあげた。また、コロナ禍から生徒一人につき一台PCが配布されており、授業のICT化が急速に進んでいることがわかった。

調査2.公立小学校教頭へのインタビュー調査

合科的指導に対する公立小学校教員の意識を把握することと、教員を対象にしたアンケート調査の草案に対してフィードバックを得ることを目的として、福岡市立大楠小学校の教頭である大近正博先生に話を伺った。まず、公立小学校の教育現場ではSTEAM教育や合科的指導といった言葉はあまり認知されておらず、文部科学省の指標との乖離があることが明らかになった。その一方で、道徳や人権教育は全ての教育活動を通して身につけさせることを目標に、直前に習った内容を踏まえて指導を行うなど合科的指導に近い形式が取られていることがわかった。また、事前に作成したアンケート項目はこれまでの合科的指導の経験について伺う形式であった。しかし、実際公立小学校ではほとんどの教員に経験がないため、草案の形式では有益な意見を得るのは難しいとわかった。教員に対してSTEAM教育や合科的指導の効果、必要性を説明した上で、実際に指導計画を立てるならどのような形式で行うか、どのような課題があると考えられるか、生徒はどのような反応をすると考えられるかといった質問を行うのがよいのではないかと意見を頂いた。

「教育現場の改善は昨年までの結果を見直す形で行われることが多く、帰納的、積み上げ式であるため、デザイン専攻の立場から演繹的に課題の発見や現状の考察を行うことには大きな意義がある」と非常に評価いただき、今後も協力していただけると約束していただけた。

調査3.アート指導の有識者へのインタビュー調査

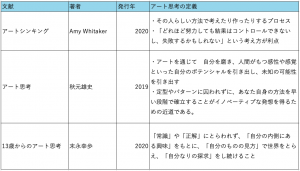

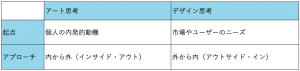

STEAM教育におけるアート教育について有識者の意見を得るため、美術教師であり『13歳からのアート思考』著者の末永幸歩先生に話を伺った。末永氏は文化庁と連携し、小学校においてアート起点のSTEAM授業をされた経験を持つ。現状のSTEAM教育の方針では探究活動の起点が現状調査による事実ベースとなることが多く、自己の内発的動機を起点とした活動を増やしていくべきだという視点を持っていた。また、図画工作や美術について、多くの子どもたちが小学校高学年から中学校の間に苦手意識を持つことがわかった。そして日本STEM教育学会がSTEAM教育との親和性が高いと述べた(2)『アート思考』について、末永氏は『「常識」や「正解」にとらわれず、「自分の内側にある興味」をもとに、「自分のものの見方」で世界をとらえ、「自分なりの探求」をし続けること』と定義した。インタビュー調査後、調査で得た知見とその他の文献を参考に、アート思考の定義やデザイン思考との違いについて知見を深めた(3)-(6)。

調査4.STEAM教育の研究者へのインタビュー調査

STEAMの研究者の観点での合科的・関連的な指導に対する見解を得るため植草学園大学の助教である畑山未央先生に話を伺った。教育現場における合科的・関連的な指導の現状に対し、合科的指導はメジャーではないが、関連的指導は潜在的にも顕在的にもよくみられると述べていた。また、小学校は全科担当の場合が多いため、話題に出しやすいとの見解を持っていた。畑山氏が今まで見てきた合科的指導はコンテンツベースのものが多く、子供のための教育を目指すためには、求める資質、能力の関連性を見て合科的指導の計画を立てる必要があることがわかった。

調査結果の考察と今後の方針

先行研究ではSTEAM教育の意義や目的が多く考察され、文部科学省など行政の指針を見ても、積極的に普及を目指しているように伺えた。しかし実際に現場で指導を行う教員たちにはあまり認知されておらず、公立小学校においては導入に向けた動きも見えてこなかった。そのため今後行う小学校教員へのアンケート調査では、[調査2.]で大楠小学校の教頭先生からご意見をいただいたように、STEAM教育、合科的指導の概要、図画工作科を軸とする目的について回答者に周知を行った上で、実行できそうな単元や出てきそうな課題や児童の様子について考えていただくことで、実際の教育現場が考える合科的指導の意義や適切な指導のかたちの要件、合科する教科ごとの違い、解決する必要のある課題を明らかにすることを目指す。また、認知度や経験、想定する課題の差を明らかにするため、アンケート調査は公立校だけでなく、私立校や教育大学の附属校にも実施する。アンケート調査後、発見した課題から、図画工作科の合科的指導を実現させるためのデザイン要件を導出する。デザイン要件から事例となる教材、仕組みまたは指導計画を作成し、ワークショップ形式で検証を行う。

参考文献

(1)文部科学省(2017):小学校学習指導要領-総則 解説編

(2)日本STEM教育学会(2019):アート思考の今後求められる方向性~Art/Arts提案書報告①~

(3)Amy Whitaker(2020):アートシンキング,電通 京都アクセラレーションセンター

(4)秋元雄史(2019):アート思考,プレジデント社

(5)末永幸歩(2020):13歳からのアート思考,ダイヤモンド社

(6)安斎勇樹,小田裕和(2021):リサーチドリブンイノベーション,翔泳社