行政サービスにおけるメディア連動のあり方に関するデザイン研究

- 福岡県福津市との子育て支援プロジェクトを事例として -

- 宮本あかり / 九州大学 大学院芸術工学府 芸術工学専攻 ストラテジックデザインコース

- Akari MIYAMOTO / Graduate School of Design, Kyushu University

- 平井康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院 ストラテジックデザイン部門

- Yasuyuki HIRAI / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Service Design, Societal design, Welfare, Parenting, Municipality

- Abstract

- The Japanese government has enhanced the comprehensive parenting support nationwide. This study was conducted to examine how the media connection of governmental services should be achieved by comparing the existing issues and information on the users. In order to understand the current situation of information dissemination by the governments, published research were investigated. In addition, a citizen-participatory workshop was conducted to understand their needs and identify the requirements of media connection of governmental services.

目次

背景

少子化問題は国の重要課題に位置付けられており、政府は様々な子育て支援策を講じている。その具体策の一つに、「子育て世代包括支援センター」の設置がある。同センターは妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供することを目的としており、各自治体は多様な支援の充実化に努めている。しかし、センターの業務内容を記した同センターの業務ガイドラインでは、「支援についての情報が必ずしも子育て家庭をはじめとした地域住民に分かりやすく伝わっていない」という現状が指摘されており(厚生労働省,2017)、子育て支援サービスの充実化にともない情報発信を見直すことの必要性を示唆している。しかし、サービスデザインの視点で子育て支援を扱った研究は数少ないのが現状である。

目的

本研究は、ソサエタルデザインの視点から地方自治体による子育て支援メディアの提供状況と子育て支援ユーザーのニーズを調査し比較することで、今後の子育て支援サービスにおけるメディア連動の要件を導出することを目的とする。本研究では、自治体による子育て支援情報の発信媒体を子育て支援メディアと定義する。メディアとは、デジタル媒体の子育て支援サイト・子育て支援アプリ・SNSや、紙媒体のサービスマップ・ガイドブックをはじめとする主な子育て支援情報の発信媒体を指す。なお、メディア連動とは、各媒体を連携させることを指す。

研究方法

地方自治体の行政サービスにおける子育て支援情報発信の現状と課題を把握し、本研究の調査指針を設定するために、文献調査として既往研究の調査を行う。次に、フィールド調査として、子育て支援メディアにおいて先進的な事例である福津市をフィールドとして、市民参加型のワークショップを実施し、市民の意見を収集する。また、文献調査で抽出した調査指針に沿って市民の意見を分類、現状と課題について考察し、メディア連動の要件を導出する。

文献調査

自治体における効果的な情報発信媒体に関する調査研究報告書(東京市町村自治調査会,2021)では、情報発信メディアの効果的な組み合わせ方について言及しており、対象者の属性やデジタル親和性によって好まれるメディア・アクセス可能なメディアが異なることを指摘している。また、有馬(2015)は、住民によるメディア選択は情報の種類によって大きく異なることに加え、情報の内容とメディアの特性を理解した発信を行うことで、住民に情報を的確かつ適切な時期に届けることができると述べている。加えて、本研究では地方自治体が提供する多様な子育て支援メディアによる利用者の連続的な体験をひとつのサービスと位置付け、メディア間の物理的な連動に着目する。

以上の文献調査から、以下のように本研究の調査指針を設定した。

⑴ユーザーとの接点:子育て支援ユーザーの主な属性は妊娠・子育て世代の保護者であるが、転入家族のような様々な属性のユーザーがいるため、各メディアのタッチポイントを洗い出す必要がある

⑵メディアの特性:各子育て支援メディアの特性を活かした効果的な活用を実現するため、それぞれの機能を整理する

⑶情報カテゴリー:子育て支援情報には、支援に関する一般情報やイベント情報、子育て施設の情報など様々な種類の情報があるため、情報のカテゴリー別に掲載状況と市民の活用状況を調査する

⑷リンク:リンクやQRコードの掲載状況やそれによる動線の現状を整理し、物理的な連動状況を調査する

フィールド調査

調査フィールドについて

福津市は、福岡市と北九州市という都市圏の間に位置し、子どもの増加率が日本有数で子育て世代に人気の自治体である。福津市を調査フィールドとして設定した理由は、同市が子育て支援メディアにおいて先進的な事例であることに加え、2018年から九州大学と共同でユーザー視点に基づくインクルーシブなサービスの開発を行っており、担当課の職員が長期にわたるデザイン実践に協力的であることなどが挙げられる。

市民参加型ワークショップ

子育て支援メディアの活用状況や課題を明らかにするために市民を対象としたワークショップを実施した。その結果、福津市在住の市民10名が参加した。また、参加者を事前に3グループに分け、各テーブルには福津市職員がファシリテーターとして1名ずつ参加し、子育てサイトやその他メディアの活用状況、情報収集方法についてポストイットを用いながら意見を出してもらった(図1)。

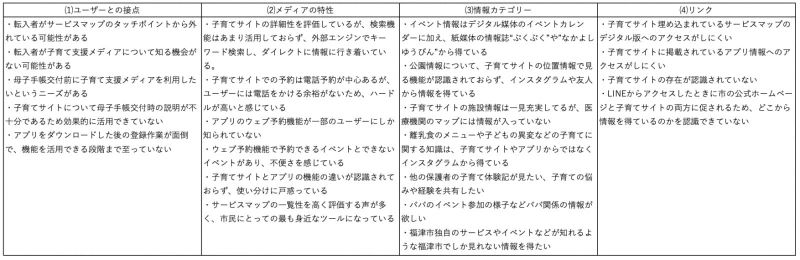

ワークショップの結果として、全155件の市民の意見を抽出し、文献調査で設定した調査指針に基づき現状と課題を整理した(表1)。

考察

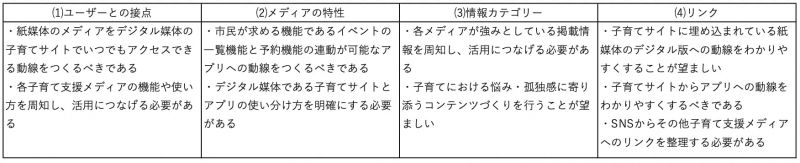

抽出した課題にもとづき、それぞれの調査指針ごとに考察を行い(表2)、以下のようなデザイン指針を設定した。

・デジタル媒体で紙媒体のメディアに円滑にアクセスできる動線をつくる

・市民が求める機能であるイベントの一覧機能と予約機能の連動が可能なアプリへのわかりやすい動線をつくる

・現行の子育て支援メディアの掲載情報や使い方について発信する

・子育てにおける悩み・孤独感に寄り添うコンテンツを掲載する

・SNSからのリンク誘導を子育てサイトに一本化する

結論

本研究では、地方自治体の文献調査から⑴ユーザーとの接点、⑵メディアの特性、⑶情報カテゴリー、⑷リンクという4つの調査指針を設定し、子育て支援行政サービスにおけるメディア連動のあり方について福津市を対象にフィールド調査を行った。市民参加型のワークショップで抽出された子育て支援メディアユーザーの意見全155件を調査指針に基づいて分類、現状・課題を可視化し、最終的には⑴デジタル媒体で紙媒体のメディアに円滑にアクセスできる動線づくり、⑵市民が求める機能であるイベントの一覧機能と予約機能の連動が可能なアプリへのわかりやすい動線づくり、⑶現行の子育て支援メディアの掲載情報や使い方の周知、⑷SNSからのリンク誘導を子育てサイトに一本化、という4つの連動の要件に加え、利用者の気持ちに寄り添うツールという観点から⑸子育てにおける悩み・孤独に寄り添うコンテンツの掲載を重要な要件として導出した。

今後の展望

今後は、職員と市民を対象として取り組みに対する評価をしてもらう予定である。また、今回は限定的な自治体を対象としたが、今後の展望として調査自治体の数を増やし他地域への応用可能性についても検討したい。

参考文献・参考サイト

- 有馬昌宏. (2015). 地方自治体からの住民向け情報のメディアミックスの現状と課題. 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2015 年春季全国研究発表大会 (pp. 201-204). 一般社団法人 経営情報学会.

- 厚生労働省. (2017). 子育て世代包括支援センター業務ガイドライン. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kosodatesedaigaidorain.pdf. (2022年10月8日 閲覧)

- 東京市町村自治調査会. (2021). 自治体における効果的な情報発信媒体に関する調査研究報告書. https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/999/gaiyouban.pdf. (2022年10月8日 閲覧)