都市の公共空間における空間構成要素と人との関係に関する研究

- 河内月夜 / 九州大学 大学院芸術工学府

- KOCHI Tsukiyo / Graduate School of Design, Kyushu University

- 曽我部春香 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- SOGABE Haruka / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Public Design

- Abstract

- This year, by installing devices such as benches and tables, public spaces can be instantly seen being utilized for the purpose of creating hustle and bustle and taking a break, and interest is gathering in creating a city that feels comfortable and makes people want to walk around. In a social context, it is thought that understanding what kind of seating device should be used by whom and how to stay and receive it will be important in making use of the open sky in the future. The subject of research is the act of sitting in public open space that has been developed as a space for people to gather, and observational research is conducted in two public open spaces with different seating devices.Through analysis of people's behavior and attributes, we will examine the use of different seating devices. The purpose of this study is to identify the characteristics of the way the land is being used, and to use this information in parallel with the future use of public open space.

背景と目的

近年、ベンチやテーブルなどの装置を設置することによって、賑わいの創出や休憩を目的として公共空間を活用する動きが見られ、居心地が良く歩きたくなるまちづくりへの関心が高まっている。このような社会的背景において、どのような着座装置があったら誰にどのように滞在してもらえるのかを把握することは、今後、公開空地を活用する上で重要になると考えられる。そこで、本研究は、人々が集う空間として整備された公開空地での着座行為を研究対象とし、異なる着座装置を持つ2つの公開空地で観察調査を行い、人々の行動や属性などの分析を通して、着座装置の違いによる利用のされ方の特徴を明らかにし、今後の公開空地活用に役立てることを目的としている。

用語の定義

着座行為は腰をおろして同じ場所に留まる行為とする。

着座装置はベンチ、段差、芝生など座ることのできるもの全てを含める。本研究では着座装置に限定し、ゴミ箱や公衆電話などは含めない。

研究対象地

研究対象地は、ふくぎん本店広場と福岡大名ガーデンシティ・パークの2ヶ所である。この2ヶ所は福岡市の中心市街地である天神に位置しており、代表的な公開空地と言える。また、福岡市に登録されている公開空地等活用計画の1つWe Love 天神協議会の、「We Love 天神協議会公開空地活用計画」が対象としている公開空地に該当する。

研究対象地の選定理由は、囲まれた空間であることや利用者が多いこと、常設された着座装置を有していること、さまざまな着座装置があることである。 ふくぎん本店広場は福岡銀行に隣接し、公開空地内にカフェを有する。豊富な植栽と芝生、テーブルと4つの椅子のセットが約23セット、ベンチが3ヶ所に常設されている(図1,図2)。6月の平日に訪れた際、夕方の利用者数は約25人で、着座装置の約1/4が利用されていた。 福岡大名ガーデンシティ・パークは、オフィスやホテル、ショッピングの施設を持つ福岡大名ガーデンシティ・タワー、クリニックや公民館などの施設を持つ福岡大名ガーデンシティ・テラス、イベントなどで利用される福岡大名ガーデンシティ・ステージ、旧大名小学校南校舎に囲まれている。福岡大名ガーデンシティ・タワーにはコンビニエンスストアやテイクアウトできるカフェが入っている。豊富な植栽と、ベンチ、芝生が常設されている(図3)。6月の平日に訪れた際、夕方の利用者数は約15人であった。 福岡大名ガーデンシティ・パークについては、公開空地の規模の大きさや空間構成要素などふくぎん本店広場との条件を揃えるため、福岡大名ガーデンシティ・ステージ側の川のある場所は調査対象外とする。

研究方法

公開空地に関するweb調査、公共空間の着座装置に関するweb調査、既往研究の調査、観察調査、分析を行い、着座装置の違いによる利用のされ方の違いと集まる人の傾向を明らかにする。今回の発表の範囲は、公開空地に関するweb調査から観察調査の計画までである。

既往研究調査

①公開空地の計画コンセプトについて

齋藤直人らの研究によると、公開・有効空地の計画コンセプトは【交通の補助】【緑の空間】【周辺への配慮】【人びとの集う空間】【イメージの演出】に分類でき、時系列で見ると、コンセプトの主な傾向は、【交通の補助】【緑の空間】といったハード面の整備から、【人びとの集う空間】【イメージの演出】といったソフト的なものへ移り変わっている様子がわかる [1]。研究対象地のふくぎん本店広場の基本コンセプトは「やさしさと心地よさに満ちた みんなの広場」であり、福岡大名ガーデンシティ・パークのコンセプトは「人々が自由に交流するガーデン」である。これら2ヶ所は先述の分類では、【人びとの集う空間】【イメージの演出】に該当すると考えられる。

②本研究に関連する既往研究について

本研究に関する既往研究は主に、アンケート調査による人々の意識に関する研究[2]、観察調査による人々の傾向に関する研究、公共空間を構成する環境に関する研究[3][4]、新しいストリートファニチャーの開発に関する研究[5]、公共空間のアクティビティ評価手法に関する研究[6]の5つで構成されていることがわかった。観察調査による人々の傾向に関する研究としては、飲食や休憩行為を嗜好する場所に関する研究[7][8]、滞留行動に着目した人と装置の関わりに関する研究[9]、自分と他者との関係に着目したパーソナルスペースに関する研究[10][11][12][13]、ノマドワーキングによる公共空間のパーソナライゼーションに関する研究[14]が挙げられる。公共空間を構成する環境に関する研究としては、空間の分類やベンチの分類に関する研究が挙げられる。人・装置・空間に関する研究としては、休憩行為に関する研究は多くあるが、着座装置以外のゴミ箱や公衆電話なども含めて装置として捉え、空間の分類に着目して利用実態を把握する場合が多く、着座装置の違いによる利用実態に着目した研究は少ない。これらを受けて本研究は、着座装置に着目し、着座装置による利用のされ方の違いに焦点を当てることにする。パーソナルスペースの観点からも分析することを考えているため、対象地の着座装置と着座装置の間の距離を測定する。

事前調査

- 調査1

公共空間における着座装置について

笠間聡らの研究[15]によると、着座装置は一次的座具、二次的座具、三次的座具に分類可能とされている。そのため、本研究では着座装置を以下のように定義する。

・一次的座具:ベンチ、テーブルと椅子

・二次的座具:花壇の壁、段差、デッキ

・三次的座具:芝生

一次的座具の分類としては、背もたれのない全方向型ベンチ、背もたれのある単方向型ベンチ、テーブルと椅子のセット型がある。

研究対象地の着座装置について

ふくぎん本店広場が有する着座装置は、一次的座具に該当するベンチ、テーブルと椅子のセット、 二次的座具に該当するデッキの段差、三次的座具に該当する芝生である。公開空地に対して一次的座具が最も高い割合を占めている。ベンチは固定されているが、テーブルと椅子のセットは可動式である。着座装置間の距離が広くないことから、テーブルを移動することは難しいが、椅子を移動することは可能だと考えられる。福岡大名ガーデンシティが有する着座装置は、一次的座具に該当するベンチ、三次的座具に該当する芝生である。公開空地に対して三次的座具が最も高い割合を占めている。ベンチは植栽と合体した形であるが、ベンチ部分が座るためにデザインされていると容易に判断できるため、本研究では二次的座具ではなく一次的座具として考える。ベンチは固定されているため、福岡大名ガーデンシティは可動式の着座装置を有さない。このように異なる着座装置を有する2ヶ所を研究対象地とする。

公共空間における滞留空間について

石橋の研究によると、公共の滞留空間の構成は広場型、通路型、広場・通路型、公民館に分類でき、装置分布は活動・滞留要素主体型、快適潤い要素主体型、バランス型に分類できるとされている。

研究対象地の滞留空間について

ふくぎん本店広場の空間構成は広場型であり、装置分布はバランス型である。福岡大名ガーデンシティ・パークの空間構成は通路型であり、装置分布はバランス型である。ふくぎん本店広場は周辺に商業施設を有し、福岡大名ガーデンシティ・パークは商業施設と隣接しているため、商業利用と関連した装置があるという点で、公開空地の賑わい要因の1つに該当している。これら2ヶ所は共通して多くの植栽が設置されている。

本研究の特徴について

常設された着座装置を有する公開空地2ヶ所を研究対象として観察調査を実施し、人々の属性やアクティビティ、滞留時間などの項目で着座行為を記録する。観察調査によって得られたデータをクロス分析によって分析し、着座装置の違いによって利用のされ方や利用者の属性に違いがあるのかなどを考察する。また、着座装置間の距離を測定し、パーソナルスペースの観点でも考察を行う。

調査計画

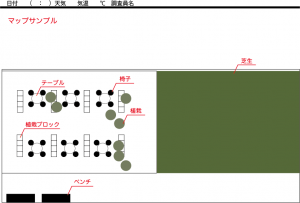

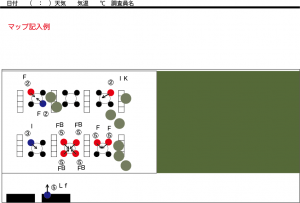

公開空地における利用者の着座行為を把握するため、11時から17時の30分毎における着座行為を観察し、その種類や属性、座る向きを用紙に記入する。また、着座場所を(図4,図5)に例示するように、図面上にプロットする。調査は雨天中止、イベントがある日を避けて実施する。10月と11月に公開空地2ヶ所で平日と休日の合計4回調査を行う。

分析

着座装置と年齢や性別、人数などの属性の関係や着座装置と滞在時間の関係、着座装置とアクティビティの関係について分析し、着座装置の違いによって利用者の特徴があるのかを考察する。また、休憩行為を嗜好する場所や、パーソナルスペースの観点から他の利用者が利用者に与える影響についても考察する。

今後の展望

今後は10月の平日に1回、11月の休日に1回、ふくぎん本店広場で観察調査を実施し、11月の平日に1回、休日に1回、福岡大名ガーデンシティ・パークで観察調査を実施する。その後、観察調査で得られたデータをクロス分析し、考察を行う。着座装置の違いによる利用のされ方の特徴を明らかにし、公開空地をどのように利用してもらいたいか、どんな人に利用してもらいたいかなど、より細かい計画コンセプトに対応する条件を整理する。

脚注

- ↑ 齋藤直人、十代田朗、津々見崇, 公開空地・有効空地の計画コンセプトと利用実態に関する研究, 2008, 都市計画論文集 No.43-3, p.56, 日本都市計画学会

- ↑ 鈴木雄、木村一裕、日野智、南出拓也, 街なかにおける歩行者の滞在特性と休憩空間の認識に関する研究, 2012, 土木学会論文集D3(土木計画学) Vol.68, No.5(土木計画学研究・論文集第29巻), I_417-I_426

- ↑ 石橋伸介, 公共空間における滞留行動と空間および装置類との関係に関する研究, 2005, p.37, 日本デザイン学会 第52回研究発表大会

- ↑ 内山紀美子、佐々木伸子, 歩道におけるベンチ設置の現状と休憩空間整備の方向性, 2008, 14巻 27号 p.281-286, 日本建築学会技術報告集

- ↑ 阿久井康平、籔谷祐介、沼俊之, 街路空間の景観形成に資するストリートファニチャーの開発とその検証, 2021, 27巻 65号 p.440-445, 日本建築学会技術報告集

- ↑ 泉山塁威、中野卓、根本春奈, 人間中心視点による公共空間のアクティビティ評価手法に関する研究, 2016, 81巻 730号 p.2763-2773, 日本建築学会計画系論文集

- ↑ 木内洸雲、橋本都子, 居場所の選択とその「きっかけ」に関する研究 : 都市のパブリックスペースにおける行動観察および実験から, 2014, 16巻 2号 p.1-10

- ↑ 積田洋、土田寛, 休憩行為に関する嗜好空間の分析 : 都市のパブリックスペースの研究(その1), 2005, 70巻 591号 p.87-94, 日本建築学会計画系論文集

- ↑ 林東龍、材野博司, 都市の広場空間における人と装置との関わり : 人間行動の観察からの考察, 1994, 41巻 2号 p.1-8, デザイン学研究

- ↑ 篠崎 高志, 都市の屋外公共空間における滞留行動に対する人的要素の影響に関する研究, 2001, 65巻 5号 p.701-706, ランドスケープ研究

- ↑ 大野隆造、松田好晴, 公共空間における他者の占有領域の知覚に関する研究, 1999, 64巻 519号 p.93-99, 日本建築学会計画系論文集

- ↑ 吉田圭一、上野淳、登張絵夢, モール状都市オープンスペースにおける線状着座滞在とその相互距離に関する考察 : 新宿サザンテラスにおけるケーススタディ, 2003, 68巻 574号 p.47-54, 日本建築学会計画系論文集

- ↑ 杉田早苗、土肥真人、松井啓之, 日比谷公園における利用者行動がおこす空間分節に関する研究, 1997, 61巻 5号 p.621-626, ランドスケープ研究

- ↑ 砂塚大河、森傑、野村理恵, ノマドワーキングによる公共空間のパーソナライゼーションに関する分析, 2015, 建築計画, 497-498, 日本建築学会

- ↑ 国土交通省, 調査報告, 笠間聡、松田泰明、柳田桃子, 滞在や利用を誘発する広場等の公共空間のあり方について, p.63-68, 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム

参考文献・参考サイト

- 国土交通省都市局まちづくり推進課(2021),居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザイン-事例から学ぶその要素とポイント-, https://www.mlit.go.jp/toshi/file/useful/g-level2.pdf, 2023年10年12日閲覧

- 福岡市(2023年更新),公開空地等活用計画の登録制度, https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/chikeihp/01/tiikimatidukurikeikakunotourokuseido_2.html, 2023年10月12日閲覧

- We Love 天神協議会, We Love 天神協議会公開空地活用計画, https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/54959/1/tenjingaiyou20230829.pdf?20230907091102, 2023年10月12日閲覧

- 福岡銀行,ふくぎん本店広場リニューアルの概要, https://www.fukuokabank.co.jp/files/items/2595/File/idc_022252.pdf, 2023年10月12日閲覧

- 福岡大名ガーデンシティ, 福岡大名ガーデンシティ・パーク, https://fukuoka-dgc.jp/park, 2023年10月12日閲覧